採用活動において「自社に合う人材」を見極めるために、多くの企業で適性検査が導入されています。

しかし、すでに人事業務に携わっている方でも、数あるサービスの中から自社に適した適性検査を選ぶのは決して簡単ではありません。測定項目や受検方法、分析レポートの見やすさなど、導入時に確認すべきポイントは多岐にわたります。

そこで本記事では、適性検査の概要から具体的な選び方、よくある失敗例までわかりやすく解説します。

- 自社に合った適性検査の選び方 6つのステップ

- 導入時に確認すべきポイント【チェックリスト付き】

- 適性検査の導入によるメリット・デメリット

この記事を読むことで、自社の目的に合った適性検査を導入できるようになり、採用精度の向上やミスマッチの防止に役立ちます。ぜひ最後までご覧ください。

また、適性検査選びでの落とし穴や、具体的な対策をまとめた資料もご用意しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせて確認してみてください。

>>「失敗しない適性検査の選び方BOOK」をダウンロードする

なぜ企業は適性検査を導入するのか?

適性検査は、企業の採用試験において、候補者の性格や能力を「客観的に評価する方法」として多くの企業で導入されています。

主な導入目的は、筆記試験や面接だけでは見抜けない「性格タイプ」や「行動特性」を測定し、組織風土や業務内容への適性を判断することです。

たとえば、採用フローに適性検査を取り入れることで、以下のような情報を把握できます。

- コミュニケーション特性(傾聴傾向、主張傾向 など)

- 役割や業務に対するストレスマネジメント特性(楽観性、独立性 など)

- 問題解決における思考スタイル(客観視傾向、気分転換傾向 など)

- 職務ごとの適性度(営業、事務、企画 など)

適性検査は、一般的に「能力検査」と「性格検査」で構成されています。それぞれの検査内容は以下のとおりです。

| 能力検査 | 基礎学力や一般常識を測定 |

| 性格検査 | 人間性や価値観など、パーソナリティを測定 |

このように、能力・性格の両面から候補者を客観的に評価し、自社に合うかどうかを見極めます。

適性検査の導入前に知っておきたい選び方【6ステップ】

適性検査は、サービスごとに検査種類や測定項目、受検方法などが異なります。そのため、各サービスの特徴を理解したうえで導入しましょう。

ここでは、導入前に知っておきたい選び方を6ステップで解説します。

以下より詳しく見ていきましょう。

1:導入目的・活用方法を明確にする

適性検査を導入するときは、まず「何のために適性検査を行い、どのような場面で活用するのか」を明確にしましょう。

目的が定まらないまま導入すると、測定項目や評価基準が曖昧になってしまい、検査結果を適切に活用できません。

たとえば、採用ミスマッチを減らしたいのか、人員配置や人材育成にも活用したいのかで、選ぶべき適性検査サービスは変わります。以下の表に、目的に応じた選び方をまとめます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 目的 | 適した検査 | おすすめサービス |

|---|---|---|

| 採用ミスマッチを防ぐ | 候補者の性格タイプや行動特性を把握できる検査 | ミキワメ、SPI 3、GAB |

| 人員配置を最適化する | 部署や役割ごとの適性を数値化できる検査 | ミツカリ、V-CAT、ミキワメ |

| 人材育成に役立てる | 個人の強みと弱みを可視化し、育成方針に反映できる検査 | DPI、DIST、tanθ |

主に採用で適性検査を活用する場合は、新卒・中途それぞれに適した検査を選ぶ必要があります。詳細は以下の記事で解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

2:検査種類・内容(測定項目)を確認する

適性検査には、性格検査や能力検査、ストレス耐性検査などさまざまな種類があります。

それぞれ測定項目が異なるため、自社の採用基準をもとに実施すべき検査を検討しましょう。具体例を以下に示します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 検査種類 | 主な測定項目 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 能力検査 | ・言語理解力 ・数的処理力 ・論理的思考力 | 事務処理能力や問題解決力など、業務遂行に必要な能力を評価したいとき |

| 性格検査 | ・協調性 ・リーダーシップ傾向 ・忍耐力 ・価値観 | 候補者の性格特性を把握し、社風やチームとのマッチ度を確認したいとき |

| ストレス耐性検査 | ・プレッシャーへの耐性 ・回復力 ・精神的安定性 | 精神的な負荷がかかる業務に適した人材を見極めたいとき |

また、検査を通じて「本当に測りたい能力を測定できているか」という妥当性・信頼性も重要な選定基準です。この点を軽視すると、検査結果が有効活用できない可能性もあるため、導入前に各サービスの情報を確認しておきましょう。

以下の記事では、適性検査のストレス耐性について、具体的な要素や質問例を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

3:受検方法を選定する(Webテスト、ペーパーテスト など)

適性検査には、Webテストやペーパーテストなど、4種類の受検方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自社の採用フローや候補者層に合わせて選ぶことが大切です。

※以下の表は右にスクロールできます

| 受検方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Webテスト | インターネット環境を利用し、PCやスマホで受検する | ・会場準備が不要で、企業側の労力がかからない ・受検者は時間や場所を選ばず受検できる | 替え玉受検などの不正リスクがある |

| ペーパーテスト | 会場で紙(マークシート)を使って受検する | ・公平性が高く、不正が起きにくい ・集計や採点を委託できる | ・Webテストに比べて、集計や分析に時間がかかる ・会場や監視者の手配が必要になる |

| テストセンター | 検査会社が全国に会場を設置し、受検者を招いてパソコンで受検する | ・全国の主要都市で受検できる ・替え玉受検の不正リスクが低い | 外部委託によるコストが発生する |

| インハウスCBT | 企業が自社で会場を準備し、受検者を招いてパソコンで受検する | ・会社説明会や懇親会と同時に開催できる ・検査結果をすぐに集計できる | ・自社で準備や検査対応をしなければならない ・会場の広さやパソコン台数など、受検環境に制限がかかる |

近年は、試験会場への移動の負担を減らすため、Webテストが主流になっています。一方、受検者側でインターネット環境が整っていない場合には、ペーパーテストやテストセンターも活用されています。

Webテストの概要や測定内容を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。性格検査のみ利用できる適性検査サービスも紹介しています。

4:管理画面・分析レポートの見やすさをチェックする

適性検査を導入する前に、各社の公式ホームページや資料請求を通じて、実際の管理画面やレポートのサンプルを確認しておきましょう。チェックすべき点は、以下のとおりです。

- 候補者の特性が数値・グラフで可視化され、ひと目で把握できるか

- 候補者同士・社員同士を比較する機能があるか

- 専門用語が少なく、直感的に理解できる表現になっているか

- レポートをPDFやExcelで出力し、面接官と簡単に共有できるか

- 採用の判定だけでなく、配属や育成に役立つ情報が含まれているか

管理画面や分析レポートが複雑でわかりにくいと、採用や人員配置の判断材料として活用しにくくなります。

以下の画像のように、適性スコアや既存社員とのマッチ度が表示される適性検査を導入することで、誰が見ても同じ基準で判断できます。

参考:『ミキワメ 適性検査』のレポート

5:導入後の効果を評価する

適性検査を選定するときは、導入実績や事例をもとに、同じ業種・規模の企業で「どのような効果が出ているか」を確認しておきましょう。

たとえば、新卒採用において「早期離職者が減った」「面接官の評価基準を統一できた」といった点は、自社でも同様の効果が期待できるかの判断材料になります。

自社の採用フローに合った適性検査を見極めるために、以下のような情報を事前に確認しておきましょう。

- 採用フローに取り入れる方法(検査のタイミング など)

- 評価基準の決め方(合否判断に使う測定項目 など)

- 採用後の活用方法(配属や人材育成へのデータ活用 など)

適性検査は、採用から人材の定着・育成までを一貫してサポートするツールです。そのため、自社の課題や採用フローに合った活用方法を明確にし、実効性のある運用ができるかどうかを見極めて導入しましょう。

6:サポート体制の有無を確認する

適性検査を導入する前に、どのようなサポートがあるのかを必ず確認しておきましょう。とくに初めて導入する企業は、検査の運用方法やレポートの読み解き方がわからず、検査結果をうまく活用できない場合があります。

サポート体制に関する具体的なチェックポイントは、以下のとおりです。

- 初期設定や設問設計などの導入支援があるか

- 電話やメール、チャットなどの問い合わせ窓口があるか

- 分析レポートの見方や検査結果の活用方法を教えてもらえるか

- アクセス障害やデータ連携の不具合など、トラブル時に迅速に対応してもらえるか

これらの点を事前に確認しておけば、導入後に「サポートが不十分で使いこなせない」といった事態を防げます。また、定期的なフォローアップを通じて、最新情報やアップデートなどの提供があるかも確認しましょう。

『ミキワメ 適性検査』では、カスタマーサクセスチームによる活用支援に加え、開発者自らが解説する動画コンテンツや、利用企業と情報交換できるユーザー会など幅広いサポートを提供しています。

無料トライアルも実施中ですので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

適性検査の選び方でよくある失敗例・注意点

多くの企業で導入されている適性検査ですが、自社に合わないサービスを選んでしまうと十分な効果を得られません。

ここでは、導入時に陥りやすい失敗例と注意点を紹介します。

以下より詳しく見ていきましょう。

測定項目が採用要件に合致していない

適性検査で測定すべき項目が、採用要件(自社の求める人物像)と合致していないと、検査結果を有効に活用できません。たとえば以下のようなケースです。

- 営業職の採用で「対人コミュニケーション力」や「ストレス耐性」を測れていない

- 管理職候補の中途採用で「リーダーシップ」や「意思決定力」を測れていない

- 企画職の採用で「発想力」や「問題解決力」などの創造性に関する要素を測れていない

このように測定すべき項目が要件とズレてしまっていると、採用判断の裏付けとなる情報が得られません。結果として、採用担当者の主観に頼らざるを得なくなり、適性検査を実施してもミスマッチが起きてしまうのです。

適性検査を導入する前に「自社が重視する能力や性格特性は何か」を整理したうえで、それらの要素を測定できる検査を選ぶようにしましょう。

分析結果を読み解けず、合否判定に活用できない

適性検査の結果は、受検者ごとに数値やグラフで提示されます。しかし、分析結果の解釈の仕方がわからず、合否判断に活用できないケースも少なくありません。

たとえば、ストレス耐性が低いと表示されても、「どの程度のプレッシャーなら耐えられるのか」「業務に影響が出るのか」といった基準が不明確だと、判断に迷ってしまいます。

さらに、分析結果の見方を誤ると、活躍が期待される候補者を不合格にしてしまったり、逆に職務に適さない人材を採用してしまったりするリスクがあります。

適性検査の結果は、あくまで候補者の能力や性格特性を数値化したデータです。そのため、検査結果をそのまま「合否を決める情報」として扱うのではなく、自社の採用要件や職務内容と照らし合わせて解釈する必要があります。

受検方法が少なく、候補者が離脱する

「適性検査はペーパーテストのみ」など受検方法が限られていると、遠方に住んでいる候補者は試験会場まで移動しなければなりません。

その結果、「移動の負担が大きい」「日程が合わない」といった問題が発生し、受検を辞退する候補者が出てしまいます。とくに中途採用においては、現職に就いている人も多いため、平日の昼間に会場へ移動するのは大きな負担になります。

ペーパーテストに加えて、Webテストやテストセンター方式の適性検査を併用すれば、候補者は自宅やオフィス、最寄りの会場で受検可能です。

複数の受検方法を用意し、候補者が受検しやすい環境を整えることで、試験途中での離脱や辞退を防ぎ、採用機会の損失を最小限に抑えられます。

サービスの知名度だけで導入してしまう

知名度の高い適性検査サービスは、サポートや品質への期待や安心感がありますが、必ずしも自社に適した検査とは限りません。「名前が広く知られているから」という理由だけで導入してしまうと、以下のような問題が起こりやすくなります。

- 測定項目が採用要件に合わず、必要な能力や性格特性を測れない

- 導入コストが高く、採用人数に対して費用対効果が見合わない

- 汎用的な仕様になっており、自社独自の要件に合わせにくい

もちろんSPIや玉手箱のように、多くの企業が導入している適性検査は信頼性があります。ただし「有名だから大丈夫」と短絡的に選ぶと、自社の採用課題に合わない場合があるため注意が必要です。

適性検査の導入時に確認すべきこと【チェックリスト付き】

適性検査を選ぶときは、導入前に確認すべきポイントが5つあります。チェックリストで紹介しますので、導入時に活用してみてください。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 確認事項 | チェックリスト |

|---|---|

| 目的に合った検査内容か | ・募集職種に対応した測定項目が含まれているか ・採用判断の参考となる検査結果が提示されるか |

| 受検方法は候補者に配慮されているか | ・Webテストやペーパーテストなど、複数の受検方法が用意されているか ・パソコンやスマホ、タブレットに対応しているか |

| 検査結果の妥当性・信頼性が確保されているか | ・学術的な理論や統計データに基づいて設計されているか ・導入企業の活用事例や効果検証データが公開されているか |

| 分析レポートは見やすいか(活用しやすいか) | ・グラフやチャートで視覚的にわかりやすく表現されているか ・採用時だけでなく、配属や育成に活かせる解説が含まれているか |

| 導入実績や活用事例があるか | ・自社と同じ業種や企業規模での導入事例があるか ・具体的な効果(例:離職率低下など)が記載されているか |

以下より、それぞれの確認事項を詳しく解説します。

また、適性検査選びにおける3つの落とし穴や、具体的な対策をまとめた資料もご用意しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせて確認してみてください。

>>「失敗しない適性検査の選び方BOOK」をダウンロードする

目的に合った検査内容か

適性検査を選ぶときは、採用ミスマッチの防止や人員配置の適正化など、自社の目的に合った検査内容かどうかを確認する必要があります。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

- 募集職種(例:営業職、事務、企画職)に対応した測定項目が含まれているか

- 「求める人物像」を見極めるための能力や性格特性を測定できるか

- 採用判断の参考となる検査結果が提示されるか

- 採用課題(例:面接官の評価のばらつき)を解決する仕様になっているか

- 採用だけでなく、人員配置や人材育成にも活かせる設計になっているか

これらの点を事前に確認しておくことで、単に「多くの企業が使っているから」という理由ではなく、自社にとって価値のある適性検査を導入できます。

サービスによって検査種類や受検方法、測定項目が異なるため、自社の目的に合致しているかどうかを見極めることが大切です。

以下の記事では、中小・ベンチャー企業向けの適性検査を多数紹介しています。具体的な選び方や企業の導入事例など、導入時に参考となる内容です。本記事と合わせて確認してみてください。

受検方法は候補者に配慮されているか

適性検査によっては、「Webテストのみ」や「ペーパーテストのみ」など受検方法が限られている場合があります。

新卒と中途のどちらで使うのか、県内から募集するのか全国から募集するのかなど、採用要件に応じた受検方法の準備が必要です。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

- Webテスト・ペーパーテスト・テストセンターなど、複数の受検方法が用意されているか

- 新卒採用・中途採用それぞれの候補者層に適した受検方法であるか

- 遠方からの応募にも対応できる仕様(例:オンライン受検)になっているか

- パソコン・スマホ・タブレットに対応しているか

- パソコン操作に不慣れな人向けに、紙の試験にも対応しているか

- 外国人採用向けに多言語対応しているか

- 障がい者雇用に配慮された仕様(例:音声読み上げ)になっているか

- 不具合や通信トラブル時に再受検が可能か

とくに中途採用においては、応募者が仕事の合間に受検するケースもあるため、短時間で受けられる検査が好まれる傾向があります。

実際にキャリア採用に力を入れている企業では、能力検査に重きを置かず、性格特性にフォーカスした検査を実施しました。

新たに導入した『ミキワメ 適性検査』は、性格検査と能力検査の両方を受検しても30分で終わるため、受検者の心理的ハードルも低くなったと感じています。

その結果、適性検査受検のタイミングにおける離脱者がゼロになりました。

事例のように企業側の効率だけを優先するのではなく、候補者の利便性に目を向けることで、優秀な人材を逃さず採用できます。

検査結果の妥当性・信頼性が確保されているか

適性検査を導入するときは、心理統計学に基づいた検査ができるか、検査結果の妥当性・信頼性が確保されているかを確認しましょう。

妥当性とは、目的に対して「測定したい項目を適切に測定できるか」をあらわす指標です。一方、信頼性とは「同じ人が同じ条件で受検したときに、一貫した結果が出るかどうか」の精度です。

適性検査を選定するときは、以下の点をチェックしておきましょう。

- 学術的な理論や統計データに基づいて設計されているか

- 第三者機関による検証や評価が行われているか

- 導入企業の活用事例や効果検証データが公開されているか

- 定期的に内容が更新され、時代に即した項目に調整されているか

人物評価に関係のない要素を測定したり、検査結果にばらつきが生じていたりすると、データの信頼性が確保できません。その結果、能力とマッチしていない人材を採用し、優秀な人材を見逃す結果になってしまいます。

適性検査を導入前に、上記のチェックポイントを確認し、正確なデータが得られる検査を選定しましょう。

分析レポートは見やすいか(活用しやすいか)

精度の高い検査結果が得られたとしても、出力されたレポートが複雑で理解しにくい場合、採用や配属の判断材料として活用するのが難しくなります。

そのため、誰が見ても直感的に理解できるような仕様・設計になっているかが重要です。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

- グラフやチャートで視覚的にわかりやすく表現されているか

- 受検者の強み・弱みがひと目でわかるように要約されているか

- 合否判定の参考になる基準やコメントが記載されているか

- 採用時だけでなく、配属や育成に活かせる解説が含まれているか

- 経験の浅い面接官でも理解できる内容になっているか

- 過去データと比較し、受検者の特徴を相対的に把握できるか

たとえば、『ミキワメ 適性検査』では、分析結果の読み解き方をカスタマーサクセスチームがアドバイスしてくれます。

利用した企業からは、「単純に数値的な違いだけではなく、分析結果に対する見解も添えてレポートを出してくれた」といった声がありました。

事例:ミキワメを利用し、少数精鋭の人事組織で効率よく新卒採用を立ち上げ成功|株式会社ファイントゥデイ

レポートの見やすさに加えて、サポート体制の有無を確認し、スムーズに導入・運用できる環境を整えましょう。

適性検査結果の見方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。ミキワメやSPI、GABなど代表的なサービスの活用方法も解説しています。

導入実績や活用事例があるか

適性検査を選ぶときは、他社の導入実績や活用事例(効果・成果)があるかを確認しておきましょう。具体的なチェックポイントは以下のとおりです。

- 自社と同じ業種での導入事例があるか

- 自社と同規模(従業員数・採用人数など)の企業での導入事例があるか

- 新卒採用・中途採用など、自社と同じ採用区分での成果が示されているか

- 具体的な効果(例:離職率低下、採用効率化)が記載されているか

- 導入企業の声やレビューなど、実際の利用者による評価が確認できるか

とくに同じ業種・規模の企業が活用しているサービスは、自社でも同じような効果が期待できます。

たとえば、活躍可能性を数値化できる『ミキワメ 適性検査』は、ミキワメシリーズの総受検者数が150万人、累計利用企業が5000社を突破しました。(※2025年4月時点)

このように豊富な導入実績があれば、検査結果の妥当性・信頼性も高いため、安心して採用や人員配置の判断に活用できます。

ミキワメの導入事例を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。「早期離職がゼロになった」「採用精度が向上した」など、実際に効果が出た事例を多数紹介しています。

適性検査の動向とは?最新トレンド3選

適性検査は年々進化しており、従来のアナログな検査から、デジタル技術やAIを活用した仕組みが導入されています。

ここでは、注目すべき最新トレンドを3つ紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

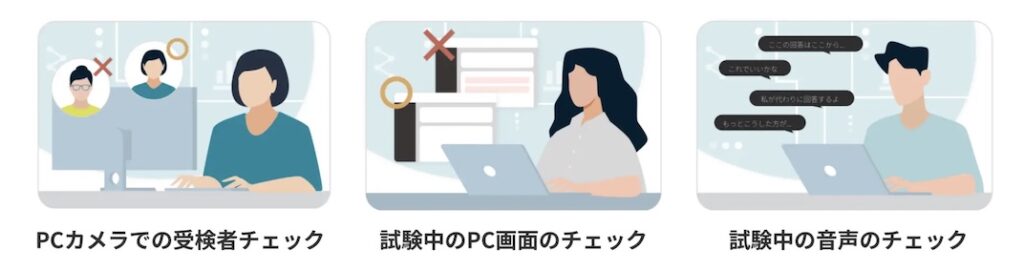

Webテストでは「不正を防ぐ仕組み」が導入されている

Webテストの普及に伴い、替え玉受検やカンニングなどの不正が増加傾向にあります。採用試験を行う企業側としては、受検者の利便性を確保しつつ、不正を防ぐための対策を行う必要が出てきました。

近年の適性検査サービスには、さまざまな不正防止機能が組み込まれています。代表的なものとして、受検者の本人確認を強化する「顔認証機能」や、受検中の不審な動きを検知する「AI監視」があります。

たとえば「AI監視」の場合、受検者のパソコンに搭載されているカメラやマイク、PC画面の情報を活用します。そのため、監視人を手配したり追加で機材を準備したりする必要がありません。

こうした不正防止の仕組みは、今後の適性検査において標準的な機能となり、その重要性がさらに高まると考えられます。

以下の記事では、適性検査における不正行為や手口に加え、企業側が行うべき対策を詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

職務でのタスクや課題を行うテストもある

海外では、実際の職務状況に近い課題を与え、候補者の能力やスキルを評価する「ジョブシミュレーション」が注目されています。

従来の適性検査は、候補者の潜在能力を測定・評価するものでした。一方、ジョブシミュレーションはより深いレベルまで掘り下げ、実践的かつ具体的な職務シナリオに取り組んでもらう検査です。

ジョブシミュレーションを導入することで、以下のような効果が期待できます。

- 候補者の実践的なスキルや行動特性などを多面的に評価できる

- 実証されたパフォーマンスに基づいて採用判断できる

- 実践的な課題を通じて候補者に仕事内容を理解してもらえる

ジョブシミュレーションは、実際の職務における行動を観察できるため、従来の適性検査よりも正確なデータを収集しやすくなります。また、候補者にとっても仕事を具体的にイメージでき、入社後のギャップを減らす効果が期待されます。

参考:Job Simulations 2025:The Future of Pre-Hire Assessments|ThriveMap

回答に合わせて問題が変わるテストも普及している

近年の適性検査においては、AIを活用したコンピュータ適応型テスト(CAT:Computerized Adaptive Testing)も注目を集めています。

CATは、受検者一人ひとりの回答内容に合わせて、次に出題される問題の内容や難易度が変わるテストです。たとえば、問題に正答していれば難しい問題が、誤答すれば比較的やさしい問題が出題されるといったアルゴリズムになっています。

また、設問数が固定されておらず、一定の基準に達した時点で終了するように設計されています。そのため、従来の適性検査より試験時間を短縮できるのがCATのメリットです。

他にも以下のような効果が期待できます。

- 受検者に適した問題が出題され、テストの公平性・妥当性が向上する

- 同じ問題が出題されにくく、不正リスクの軽減につながる

- 受検者に関連する問題だけが出題され、解答の負担が軽減する

このようなAIを活用した適性検査は、受検者一人ひとりに合わせた柔軟な評価を可能にし、限られた時間でも精度の高いデータを得られる点が強みです。

参考:Computerized Adaptive Testing (CAT)|Assessment Systems corporation

以下の記事では、AI適性検査の機能やメリットを詳しく解説しています。監視機能があるWebテストなど、おすすめサービスも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

適性検査を導入する5つのメリット

適性検査は採用の精度を高めるだけでなく、採用後の組織運営やマネジメントにも効果を発揮します。導入するメリットとして、以下の5点が挙げられます。

以下より、それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。企業の活用事例も合わせて紹介します。

面接官の目線を合わせ、客観的な評価が可能になる

適性検査を活用して自社独自の採用基準を設けることで、面接官の目線を合わせつつ、データに基づいた客観的な評価が可能になります。

面接だけで採用を判断してしまうと、面接官の主観や経験に左右されやすくなります。候補者の印象やコミュニケーション力によって評価が変わり、本来の適性や能力を見極められません。その結果、採用すべき人材を見逃してしまうのです。

しかし、採用フローに適性検査を加えることで、面接ではわからない協調性やストレス耐性、リーダーシップ傾向といった性格特性を把握できます。

実際に住宅総合リフォームを行う株式会社フレッシュハウスでは、一次面接と二次面接で適性検査を活用しています。

とくに一次面接では、候補者の内面を把握することを重視し、採用基準とズレがある部分や懸念点を確認するようにしました。

適性検査を導入したことで、「好き・嫌い」「自分と合う・合わない」といった担当者の主観による判断が減り、データ・主観の両軸で合否判断ができるようになりました。

「採用の評価基準が揃わない」と悩んでいる人事担当者の方は、以下の資料をご活用ください。スキル要件を定義する方法や、評価基準の具体例を紹介しています。

採用ミスマッチの防止につながる

採用活動でもっとも避けたいのは、入社後に「思っていた人物像と違った」「実際の業務に適応できなかった」といったミスマッチが起きることです。

しかし、適性検査を導入することで、候補者の性格や行動特性などを測定し、「社風や働き方、既存社員と合う人材かどうか」を客観的に評価できます。

実際に、適性検査を活用して早期離職者がゼロになった事例(アサヒ物産株式会社)を紹介します。

適性検査を導入する前は、 面接で「ぜひ入社してほしい」と思った候補者に内定を出しても、残念ながら離職してしまう状況が見受けられました。

採用ミスマッチをできる限り減らし、自社で活躍してくれる人材を採用するため、性格検査を通じて社内分析ができる適性検査を導入しています。

自社の採用基準を見直し、適性検査で「社風に合う人材」を採用しました。以前は新卒採用者の半数が退職していましたが、適性検査の導入によって退職者がゼロになりました。

以下の記事では、ミスマッチの原因や対策を詳しく解説しています。「活躍人材を採用したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

候補者の資質を見抜く採用手法を確立できる

適性検査は、候補者の能力や性格を数値化するだけでなく、潜在的な資質を見抜くための手段でもあります。

たとえば中途採用の場合、職務経験や資格、スキルは履歴書でも確認できます。しかし、仕事で成果を出すための「困難な状況でも諦めない粘り強さ」や、「新しい業務に挑戦する意欲」などの資質は、面接や書類だけではわかりません。

「将来的にリーダーシップを発揮できるか」

「職場環境の変化に柔軟に対応できるか」

このような資質を見抜き、活躍人材の採用につなげるのが適性検査の役割なのです。

実際に、適性検査を導入している株式会社イルグルムでは、検査結果から「面接で確認すべきこと」を事前に確認し、候補者との面接に臨んでいます。

検査結果のスコアが低いから不採用にするのではなく、自社のカラーと合わない場合の「気づけるフィルター」という感覚で活用しています。

適性検査導入後は、社員の傾向と候補者の結果を照らし合わせることで、感覚的だった「理念に共感する人材」を見極められるようになりました。

以下の記事では、企業の組織風土や文化に人材が適合する「カルチャーフィット」について詳しく解説しています。新卒・中途採用でフィット性を評価するための方法も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

検査結果を採用後のマネジメントに活用できる

適性検査は、候補者を採用するときだけではなく、入社後のマネジメント(配属・育成)にも活用できるのが大きな強みです。

たとえば、検査結果で「主体性が高い」「挑戦意欲がある」と評価された場合、新規事業に携わる業務や企画職のポジションが適していると判断できます。

一方で、「慎重な性格」「正確性がある」といった特性がある人材は、品質管理や経理など、正確さを求められる業務が適任です。

実際に、適性検査を社員全員に受検してもらい、マネジメントに活用している企業があります。

人材派遣事業などを展開する株式会社 サン・プランナーでは、毎月組織が変わるごとに人事からマネージャーに向けて、組織変更後の部下の性格データを送っています。

たとえば、「この人は孤独が全然苦にならないので、一人で食事していても全く問題ない」といった、具体的なエピソードまで伝えるようにしました。

検査結果を見たマネージャーの中には、「この人はこんな特性があるんだ」「これまでのアプローチが違ったかも」と気づけた人もいました。

このように、適性検査を採用後のマネジメントに取り入れることで、社員一人ひとりの強みを理解し、組織全体のパフォーマンス向上につなげられます。

採用フローの効率化で担当者の負担が軽減する

適性検査を採用フローに取り入れることで、一次選考(面接前)のタイミングで候補者を効率的に絞り込めます。結果として、採用活動にかかる時間や担当者の負担を軽減できます。

たとえば、100人単位の応募がある新卒採用において、すべての応募者と面接するのは非現実的です。しかし、面接前に適性検査を受検してもらうことで、「自社が求める人物像」に近い候補者をピックアップし、面接対象者を効率的に絞り込めます。

実際に、ヘアケア商品の販売を行う株式会社ファイントゥデイでは、適性検査を活用し、少数精鋭の人事体制でも効率のよい採用オペレーションを実現しています。

具体的には、新卒採用を行う組織の社員全員に適性検査を受検してもらい、組織別や年齢別などさまざまな切り口で自社の傾向を分析しました。

採用基準の軸をデータで設定し、採用のペルソナ像が明確になったことで、迷ったときでも的確な判断ができています。結果として、多くの優秀な人材に効率よく出会えました。

このように、適性検査の導入によって採用基準が明確になると同時に、限られたリソースでも効率的かつ精度の高い採用が可能になります。

適性検査を導入するデメリット

適性検査には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

適性検査を導入するときは、デメリットも含めて検討しましょう。

以下より詳しく解説します。

測定できる項目には限界がある

適性検査では、業務遂行に必要な能力やスキル、性格特性を測定しますが、すべての要素を把握できるわけではありません。

たとえば、業務に取り組むときの姿勢や態度、突発的なトラブルに対応する柔軟性は、実際に仕事を経験させてわかる要素です。

また、検査結果は机上での回答に基づくため、日常的な行動や長期的なパフォーマンスを完全に予測できるものでもありません。

適性検査は万能なツールではなく、あくまで客観的なデータを把握するための「補助的なツール」として位置づける必要があります。

検査結果を過信してしまう可能性がある

適性検査は候補者のさまざまな特性を、短時間かつ高い精度で可視化する便利なツールです。しかし、その便利さがゆえに検査結果を過信してしまうと、「合否の決定打」として扱ってしまう可能性があります。

検査結果はあくまで「傾向」を示すものであり、候補者が実際に活躍できるかどうかを完全には判断できません。

たとえば、検査結果だけで合否を決める場合、評価が高い候補者から順番に採用し、低評価の候補者は不採用となります。実務能力や組織への適応力をもとに採用を決めていないため、本来活躍できる人材を見逃すリスクがあります。

採用活動においては、適性検査の結果を絶対視するのではなく、面接でのやり取りや職務経験など、他の選考方法と組み合わせて総合的に判断することが重要です。

適性検査のおすすめサービス一覧・比較表

適性検査を導入するときは、提供会社のサービスごとに特徴や強みが異なります。

測定項目や受検方法、サポートの有無など、導入時に確認すべきポイントは多岐にわたるため、それぞれ比較検討してみましょう。

以下の比較表は、代表的な10個のサービスを検査タイプごとに整理したものです。導入するときの参考にしてみてください。

※以下の表は右にスクロールできます

| 検査タイプ | サービス名 | 特徴 | 費用(税込) |

|---|---|---|---|

| 活躍人材を見極める性格診断 | ミキワメ 適性検査 | 社内受検(無料)で組織分析を行い、自社独自の採用基準を策定できる | ・受検料:550円/人(社内受験は無料) ・システム利用料:4万4000円〜/月 (年間契約) |

| ミツカリ | 自社のハイパフォーマーを定義し、活躍可能性を判断できる | ・初期費用:無料 ・月額料金:2万2000円〜/月 ・受検料:2200円/人 | |

| 総合的な評価ができる定番の検査 | SPI 3 | 企業規模や状況に応じて、4つの受検方法から選択できる | ・初期費用:無料 ・受検料:6050円/人 |

| GAB | 将来のマネジメント適性などを総合的に判定する | ・年間利用料:132〜275万円 ・受検料:660〜1210円/人 | |

| 組織づくりや人材育成に活用できる検査 | DPI | 自社で成果を挙げるハイパフォーマー人材を判定する | ・初期費用:無料 ・受検料:2750円/人 |

| DIST | ストレス耐性検査を通じて、自分で対処する資質を診断する | ・初期費用:無料 ・受検料:1650円/人 | |

| 特定の用途に特化した検査 | CAB | SEやプログラマーなどの職務適性を診断する | ・年間利用料:3万9600円 ・受検料:3520円/人 |

| ジョブテスト | 特定の職務で活躍できる人材かどうかを判定する | 月額課金制 | |

| 短時間かつ手軽に実施できる検査 | 玉手箱I Ver.2 | 短いテスト時間(約11分)で、受検者の負担を軽減する | 年間利用料:13万2000円 |

| Talent Analytics | 検査時間(約35分)が短く、企業と受検者両方の負担を軽減する | ・初期費用:無料 ・利用料:36万3000円〜/年 |

各適性検査の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています。24種類のサービスを徹底比較していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

適性検査の選び方に関するよくある質問

適性検査の選び方に関する「よくある質問」について、以下の2点に回答します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

適性検査で有名なサービスは?

国内でよく利用される有名な適性検査として、リクルートが提供する『SPI』や、日本SHLの『玉手箱』『GAB』などが挙げられます。

近年では、Webテスト形式の適性検査が主流となり、候補者が自宅や現職のオフィスで受検できる仕組みが整ってきました。代表的なWeb適性検査のサービスは、以下のとおりです。

- ミキワメ 適性検査(株式会社リーディングマーク)

- Web-DPI(株式会社ダイヤモンド社)

- TG-WEB(株式会社ヒューマネージ)

サービスによって、測定できる項目や受検方法などが異なります。単に知名度や利用者数の多さだけで決めるのではなく、どの検査が「自社の採用課題を解決できそうか」を見極めて導入しましょう。

以下の記事では、『SPI』と『ミキワメ 適性検査』を組み合わせた活用方法を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

適性検査の導入率はどのくらい?

「日本の人事部」の調査によると、適性検査の導入率は新卒採用で74.0%、中途採用で48.2%となっています。

参考:適性検査の歴史・企業の導入状況|日本の人事部

新卒採用においては、多くの応募者の中から「自社に合う人材」を効率よく選抜する手段として、多くの企業で適性検査が導入されています。

中途採用では、適性検査の結果よりも面接や職務経歴を重視するケースも多いため、新卒採用に比べて導入率は低くなっています。

このように、採用区分によって導入率に差はあるものの、適性検査は多くの企業にとって「候補者を客観的に評価するツール」として定着していると言えるでしょう。

まとめ:自社の目的に合った適性検査を選定しよう

適性検査は、候補者の能力・性格特性を測定し、採用精度を高めるための有効な手段です。

しかし、検査種類によって測定項目や受検方法が異なるため、自社の採用要件に合ったものを選ばなければ、十分な効果は期待できません。

適性検査を選ぶときのポイントを再確認しておきましょう。

適性検査は採用活動だけでなく、入社後のマネジメントや人材育成にも活用できるツールです。自社の課題や目的に合った検査を導入し、優秀な人材が定着する組織づくりを目指しましょう。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位