- 中小企業のエース社員が会社を辞める原因

- エース社員の退職による悪影響【売上減少の可能性】

- エース社員の退職を防ぐ方法・企業事例

「重要なプロジェクトを担当していたエース社員が突然退職してしまった」

このような経験がある経営者や人事担当者の方もいるのではないでしょうか。とくに中小企業では、限られた人員のなかで業務を回しており、エース社員の退職は大きな痛手です。

高いパフォーマンスを発揮し続ける優秀な人材は、チームの士気を高めたり、後輩の育成に関わったりと、企業の成長にとって欠かせない存在です。

本記事では、中小企業のエース社員が退職してしまう主な原因と、退職を防ぐための対策について詳しく解説します。

この記事を読むことで、自社の課題にいち早く気づける仕組みを構築し、すべての社員が安心して働ける環境をつくり出せます。

以下の資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介していますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

中小企業のエース社員が退職してしまう6つの原因

中小企業においてエース社員が退職する背景には、以下のような共通した原因があります。

以下より、エース社員が会社を去る理由を深掘りしますので、人事担当者の方は職場の問題にいち早く気づき、早期の改善アクションにつなげましょう。

本記事の後半では、退職を防ぐ方法や具体例を詳しく解説しています。先に確認したい方は、以下のリンクからチェックしてみてください。

>>「エース社員の退職を防ぐ方法」を確認する

※記事後半にジャンプします

給与・賞与が少ない

エース社員が退職してしまう理由の一つとして、給与・賞与などの収入面に対する不満が挙げられます。

とくに中小企業では、経営資源の制約から大企業ほどの報酬が出せない場合も多く、その収入の低さが転職を考える引き金となります。

中小企業庁の調査によると、前職を離職した理由として、13.3%の人が「収入が少ない」と回答しており「定年・契約期間の満了」に続いて、2番目に多い割合です。

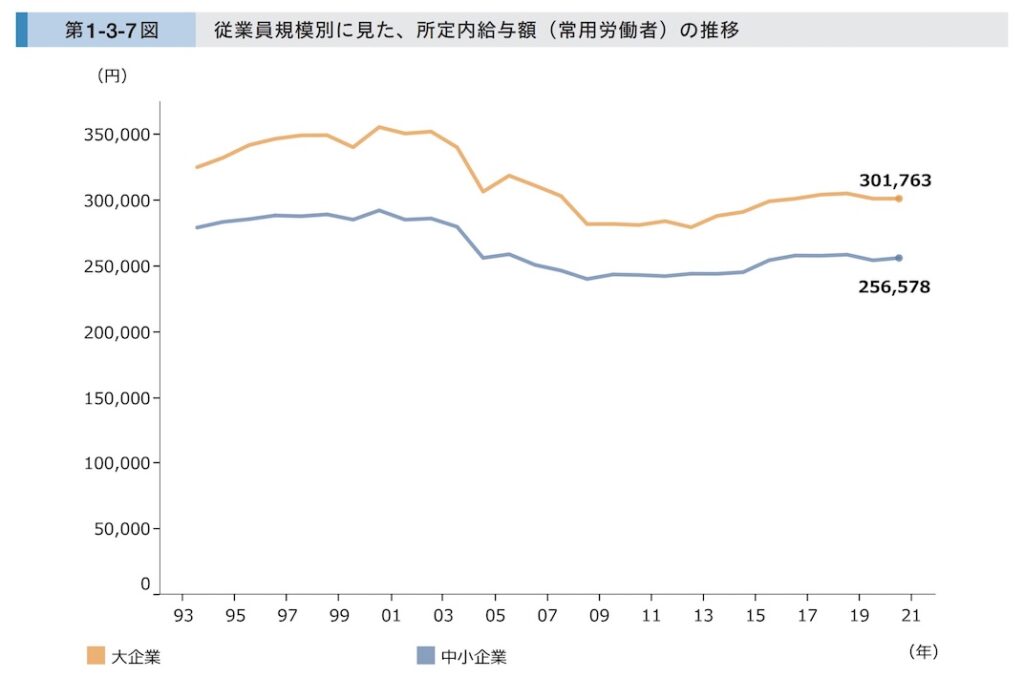

また、給与額の推移(以下のグラフ)を見ると1993年から低下傾向にあり、2015〜2018年にかけて一時的に増加しましたが、大きな変化は見られません。

成果に応じた給与が支払われなかったり、今後の昇給が見込めなかったりすると、さらにモチベーションが低下し退職を考えるきっかけになります。

報酬体系を見直すには、仕事の成果を公平公正に評価する基準が必要です。以下の記事では、人事評価に対する不満を考察したうえで、具体的な改善策を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

労働時間・休日などの条件が悪い

「労働時間の長さ」や「休日の取りにくさ」など労働条件に対する不満も、エース社員の退職を引き起こす大きな要因です。

とくに中小企業においては、限られた人員で業務を回さなければならないため、以下のような職場環境になりやすいです。

- 人手不足によって時間外労働が常態化している

- 「有給休暇を取りづらい雰囲気」が職場に根付いている

- 固定された勤務形態で、柔軟な働き方ができない

政府も働き方改革の推進を呼びかけているなかで、ワークライフバランスからほど遠い職場環境だと、エース社員はより働きやすい環境を求めて退職してしまいます。

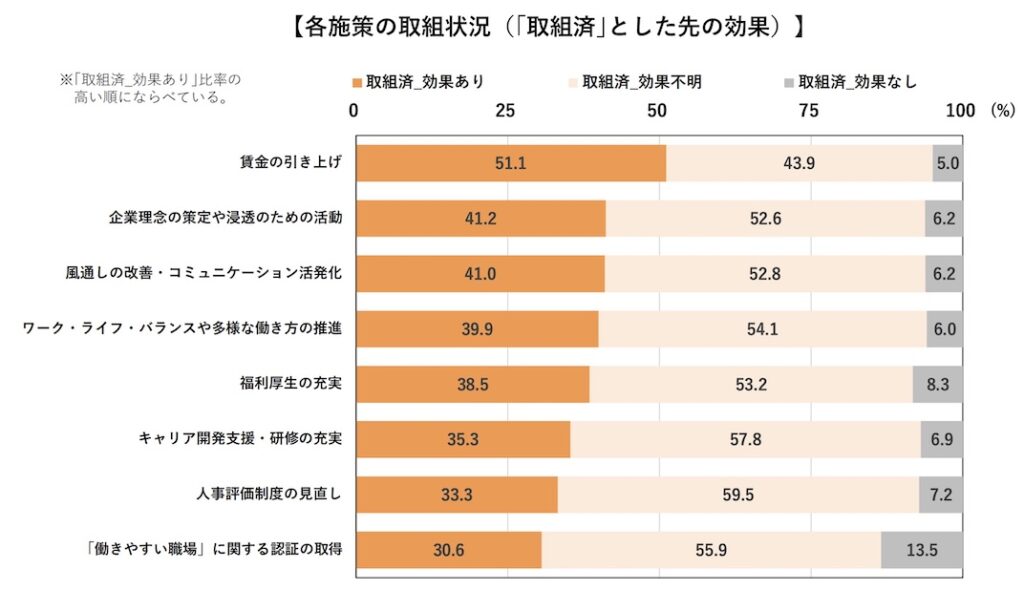

商工組合中央金庫の調査によると、従業員エンゲージメント(※)を高める施策として、約4割の企業が「ワークライフバランスの推進は効果があった」と回答しました。

(※)企業理念やビジョンに共感し「会社のために貢献したい」といった意欲をあらわす指標。

出典:中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査|株式会社商工組合中央金庫

個々のニーズに合わせて柔軟に働ける環境が整えば、従業員エンゲージメントの向上とともに「この会社で働き続けたい」という意思が芽生えます。

以下の記事では、中小企業におけるエンゲージメント調査の種類や取り組みを解説していますので、まずは組織状態の把握からはじめてみましょう。

会社の将来性に不安がある

どれだけ待遇や労働条件がよくても、会社の将来に希望が持てなければ、優秀な社員は長く留まろうとしません。

「経営のビジョンが不透明」「世の中の変化に対応できていない」といった不安が原因となり、将来の発展が期待できる会社への転職を考え始めます。

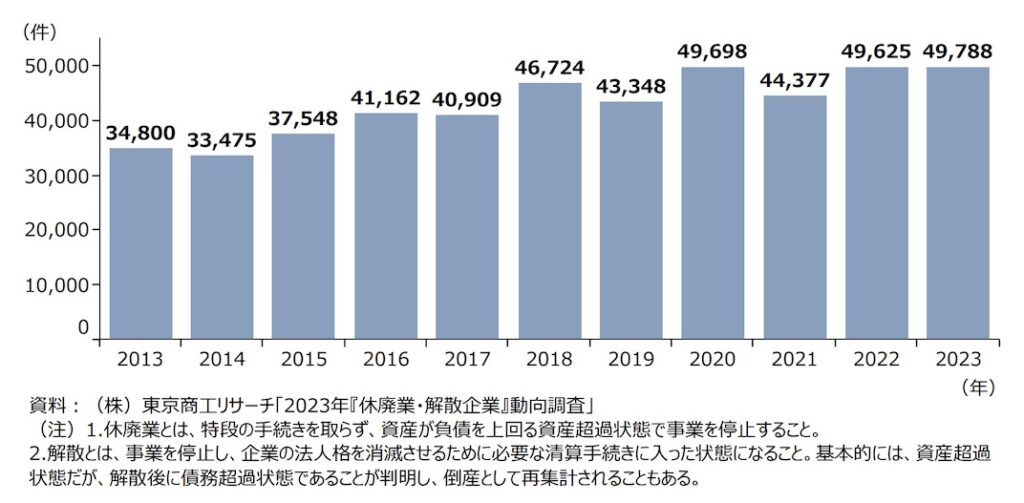

中小企業庁がまとめた資料によると、休廃業・解散の件数は年々増加しており、2023年においては2013年以降もっとも多い「49,788件」となっています。

この状況を踏まえると、将来への不安はより強まっていると予想されるため、経営陣は定期的に会社のビジョンを共有し、課題や展望について社員と語り合う機会が必要です。

職場の人間関係が悪い

上司や同僚との人間関係が悪化すると、日常的なコミュニケーションもとりづらくなり、プロジェクトの進捗が停滞するなどの悪影響が生じます。

とくに中小企業では、大企業と比較してチームの規模が小さく、上司・同僚との対立が職場全体に影響を与えやすいため、離職の引き金になることも少なくありません。

エース社員は、高い業務遂行能力を持つ一方で、周囲の協力や理解が得られない場合「自分の成長を妨げられている」と感じてしまいます。

組織としては、経営陣とのフラットな対話の場を設けるなど、風通しのよい職場づくりを進めることが、良好な人間関係の構築につながります。

以下の記事では、コミュニケーション活性化に向けた多数のアイデアを紹介していますので、自社の状況に合わせた取り組みを検討してみてください。

仕事の内容に不満がある

経験・知識が豊富なエース社員は、新しい仕事に挑戦する意欲が高いため、単調なルーティンワークや存在価値を見いだせない仕事ばかりだと、退職を考える要因になります。

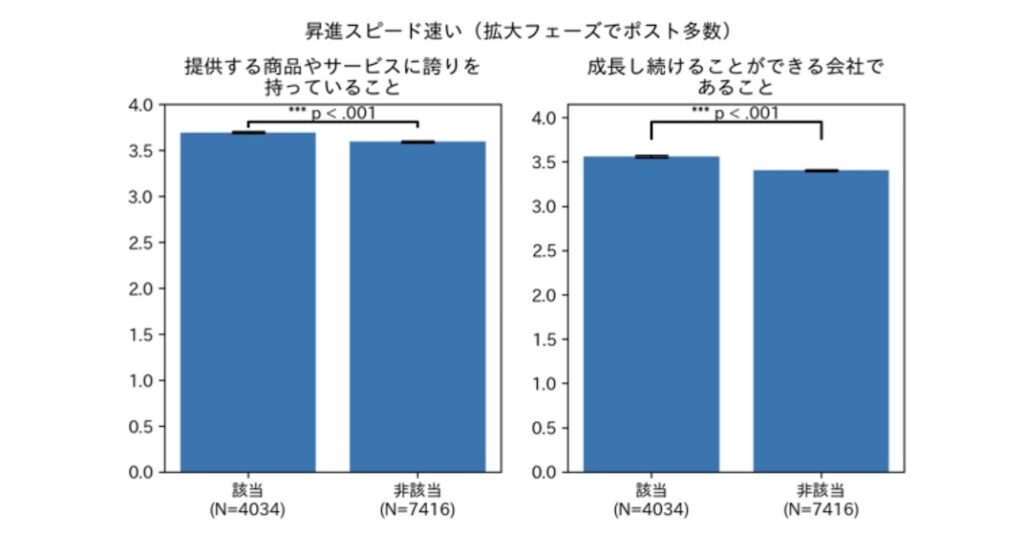

ミイダス株式会社の調査によると、昇進・昇格スピードが早い企業では、自社商品・サービスへの誇りや、会社の成長意識に対する満足度が高いことがわかりました。

出典:従業員の「はたらきがい」と所属企業の特徴の関連が明らかに|ミイダス株式会社

言い換えれば、社員の能力やスキルを十分に活かせなかったり、成長のチャンスが少なかったりする職場では、昇進までに時間がかかることを意味します。

組織としては、成果を適切かつ迅速に評価し、昇進・昇格に結びつけることで、社員の「成長実感」と「働きがい」を創出する職場づくりができます。

能力・個性を仕事に活かせない

エース社員が退職を決断する背景として、自分の能力やスキル、過去の成功体験を仕事に活かせず、失望感を抱いていることが挙げられます。

とくに中小企業では、限られた人員で業務を回す必要があり「なんでもできる人材」としての役割を求めてしまうと、エース社員の専門性や強みを活かしきれません。

適性に合わない仕事を任せ続けた場合、個々の能力を活かせないだけでなく、成長機会の損失にもつながり、組織全体のパフォーマンスが低下してしまいます。

組織としては、定期的なキャリア面談や性格診断を通じて、社員一人ひとりの強みを把握し、その強みを最大限に活かせる人員配置や役割の決定を行う必要があります。

エース社員の離職を防ぐためには、公平公正な評価制度をつくるなど、やる気を引き出す取り組みも重要です。以下の記事では、エース社員のやる気が出ない原因と対策を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

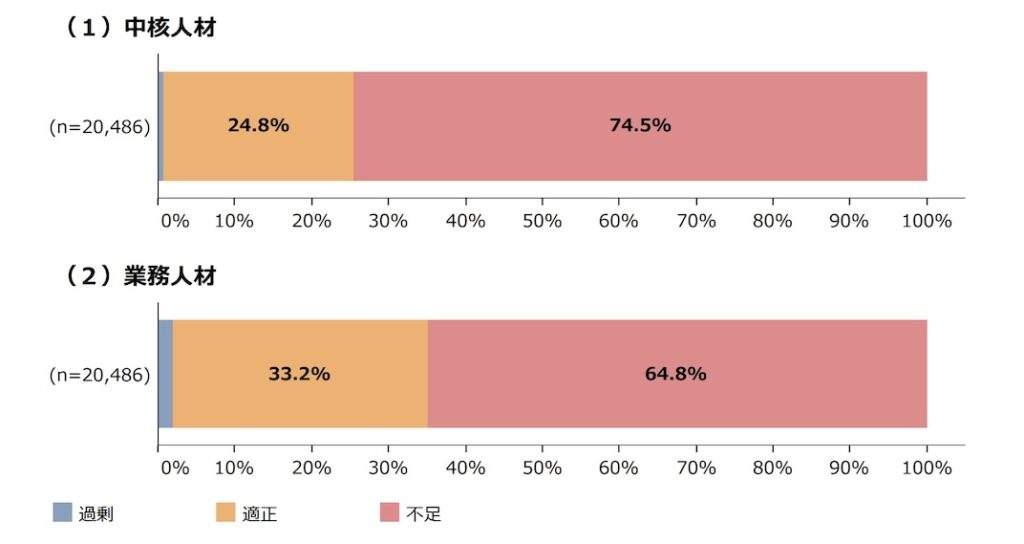

中小企業における人材不足の現状

多くの中小企業では深刻な人材不足に直面しており、中小企業庁の調査においても、経営上の重要な課題として位置づけられています。

上のグラフからもわかるように、中核人材・業務人材(※)ともに、半数以上の企業が「不足」と回答し、中核人材においては業務人材よりも不足感が大きい状況です。

また、中途採用で即戦力となる人材を確保しようとしても、採用競争の激化により「そもそも応募が少ない」といった調査結果も出ています。

人材不足が深刻化すると既存社員への業務負担が増加し、さらに離職が進む悪循環に陥ってしまう可能性もあるため、組織としての人材戦略の再構築が急務と言えます。

(※)言葉の定義

モバイルでは上記の表を右にスクロールしてご覧ください

| 中核人材 | ・事業上のさまざまな業務において中核を担う人材 ・高度な専門性を有する人材 |

| 業務人材 | ・事業運営において、各部門・業務の遂行を担う人材 ・専門性や技術レベルは高くないが、事業の運営に不可欠な労働力を提供する人材 |

エース社員の退職による悪影響【中小企業は大きな損失に】

エース社員の退職は、単なる人手不足に留まらず、以下のような悪影響が考えられます。

エース社員の退職による影響は大きく、売上減少や業務品質の低下、顧客対応の遅れなど、事業運営に支障をきたすケースもあります。

株式会社リーディングマークでは、エース社員を対象とした「離職に関する実態調査」を実施しました。以下の記事で詳しい調査結果を公開していますので、エース社員が抱える不満の実態を把握しておきましょう。

会社の売上が減少する

エース社員は、重要な顧客と信頼関係を築いているケースがあるため、突然の退職によって関係性が希薄となり、売上の減少にもつながりやすいです。

とくに中小企業では、エース社員だけが業務内容を把握している場合もあり、その社員が会社を辞めると、プロジェクトの進行や顧客対応に支障が出てしまいます。

商工組合中央金庫の調査によると、人手不足が企業経営に及ぼしている悪影響として、52.6%の企業で「売上減少・機会の損失」の影響が出ていることがわかりました。

エース社員に業務が集中していた場合は、残された社員の負担が増えるだけでなく、新たな利益を生み出すまでのスピード感がなくなり、業績の悪化にもつながりかねません。

組織としては、優秀な人材の離職が経営に及ぼす影響をあらかじめ把握したうえで、事業運営の損失が出ないように、組織全体の連携を強化しておく必要があります。

技術・ノウハウが継承されない

エース社員の離職による悪影響の一つが、現場で蓄積された「技術・ノウハウ」が他の社員に継承されないことです。

マニュアル化されていない仕事のコツや勘、トラブル時の感覚的な判断など、経験に裏打ちされた知識・技術は、すぐに真似できるものではありません。

とくに中小企業では、人材育成にかけられるリソースも限られており、ベテラン社員のスキルを若手社員に継承する仕組みが整っていない場合もあります。

OJT(職場内訓練)だけに頼らず、業務プロセスの可視化やマニュアルの整備、ナレッジ共有(※)などを意識的に進めていく必要があります。

(※)ベテランの経験やノウハウ、事例などを全社員が活用できるようにする仕組み。

顧客に提供するサービスの質が低下する

エース社員は、仕事をそつなくこなすだけでなく、高いコミュニケーション力を発揮して顧客との信頼関係を構築し、企業のブランド価値を支えています。

そのため、エース社員が離職すると顧客対応の質が下がり、顧客のニーズを理解しきれなかったり、求めている商品を提供できなかったりするなどの悪影響が生じます。

中小企業においては、顧客ニーズに合わせた対応を求められる場面もあり、エース社員の強みである「柔軟性・スピード感」といった品質も失われがちです。

後任が育つまでの間にミスが発生し、顧客離れのリスクも高まってしまうため、顧客との関係が属人的にならないよう、複数の担当者を配置するなどの対応が求められます。

他の社員の離職を誘発する

エース社員の退職によって、職場の士気が低下するのと同時に、残された社員の業務負担が増し「退職の連鎖」が起きる可能性もあります。

また、職場のなかには「あの人が辞めたのだから、この会社に将来性がないのかもしれない」と考える社員が出てくるなど、組織全体のエンゲージメント低下も懸念されます。

パーソル総合研究所によると、欠員発生後に起こりうるリスク・トラブルとして、40.0%の人が「他にも退職する人がいそうだ」と回答しました。

自由回答のなかには「相次いで退職し、人が補充されることなく、新たな業務も加えられた」といった、負担増加に関する意見もありました。

退職の連鎖が起きると組織運営が難しくなり、最悪の場合、組織そのものが崩壊する恐れもあります。以下の記事では、エース社員の離職による影響や、具体的な離職防止策を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

エース社員の退職を防ぐ方法【具体例あり】

エース社員の離職を防ぐには、ただ単に待遇の改善を行うだけでなく、個々のキャリア観に寄り添った多角的な対策が必要です。具体的な取り組みとして、以下の5つを紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 取り組み | 期待される効果 |

|---|---|

| 退職につながる原因を調査する | 社員が抱えている不満や要望を聞き出し、離職・休職につながる前にアクションを起こせる |

| 専門性を活かせる人員配置を行う | 適材適所の人員配置により、業務効率が高まり、成果も出やすくなる |

| 1on1で対話する時間を設ける | 上司との信頼関係が深まり、意見や悩みを素直に話せる環境が整う |

| 報酬・待遇の見直しを行う | 成果に対する適切な評価・待遇によって、他社への転職する可能性が低くなる |

| ワークライフバランスの充実を図る | 「働きやすい職場」という認知が広がり、優秀な人材が集まりやすくなる |

株式会社リーディングマークの調査によると、転職先選びで妥協したくないポイントとして「報酬や待遇」「ワークライフバランス」「働き方の柔軟性」などが挙げられています。

裏を返せば、これらの原因を取り除く施策を行うことで、エース社員は自社に定着するとも言えます。以下の記事では、離職の未然防止に成功した企業事例を多数紹介していますので、エース社員が活躍し続けられる戦略を検討してみましょう。

退職につながる原因を調査する

エース社員の退職を防ぐ第一歩は、過去に離職した人が「なぜ辞めたのか」を明らかにしたうえで、いま働いている社員の意見や考えを聞くことです。

定期的な社内アンケートや1on1ミーティングを通じて、社員が抱えている不満や要望を聞き出せれば、仕事のやりがいを創出する職場づくりができます。

実際に、離職率の高さが課題だった企業では、組織の状態を定量的に把握できるサーベイを活用し、社員一人ひとりの「心の健康状態」を可視化しました。

社員のモチベーションやエンゲージメント(会社に貢献する意欲)をアンケート形式で測定する調査です。測定対象や内容、頻度によってサーベイの種類が異なります。(組織サーベイ、従業員サーベイ など)

スコアの変化を追跡したことで「状態が悪いときほど気持ちがスコアに表れる」といった、個々の性格タイプがわかり、離職・休職につながる前のアクションを起こせています。

その結果、デジタル・対面における社員同士のコミュニケーション頻度が増え、仕事を休む社員が「1日3〜4人いるような状態」から「月1〜2人いるかどうか」まで減少しました。

事例:サーベイの結果から改善アクションを実施し、エンゲージメントが劇的に改善|未知株式会社

エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)を深掘りしたい方は、以下の資料を確認してみてください。具体的な離職防止策も紹介しています。

専門性を活かせる人員配置を行う

優秀な人材ほど、自身のスキルや知識が「本当に仕事に活かされているか」を考えながら行動する傾向があります。

そのため、ひとりの社員に業務が集中するのを防ぎつつ、専門性を十分に発揮できる役割を与えれば、仕事のやりがいを見いだし「働き続けたい」という意思が芽生えるのです。

人材確保に注力している企業の事例では、採用するときに「配属予定の部署で活躍しそうかどうか」「社風にマッチした人材かどうか」を重点的に確認しています。

性格検査の結果から「自社とのマッチ度」を可視化したうえで、面接時にミスマッチになりそうな点を質問しながらチェックしました。

採用プロセスの見直しによって、入社後すぐに活躍する社員が増えたことで、経営陣からも「会社に合う人材が増えた」といった喜びの声がありました。

事例:「社風にあうかどうか」をデータで可視化し、採用基準を設定|株式会社MUGENUP

また、自社でのキャリアパスを提示し、将来の成長や出世をイメージさせることも離職防止につながります。以下の記事では、エース社員の出世を後押しする方法を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

1on1で対話する時間を設ける

定期的な1on1を通して、エース社員の悩みや不満を聞き出し、理想の働き方やキャリアの方向性について対話することで「働きがいのある職場づくり」ができます。

とくに中小企業では、上司と部下との距離が近い反面、日常業務に追われてコミュニケーション不足が起きやすいため、1on1は信頼関係を築くための大切な機会です。

社員との面談方法を改善した企業の事例では、休職・離職につながる前に性格診断ツールで「悩み・不満・メンタルの状況」を把握し、1on1を実施しています。

たとえば「〇〇さんはこのような状態かもしれない」といった情報をもとに面談し、数値が悪かった部分を具体的に伝えて、現状の悩みなどをヒアリングしました。

以前は、退職時にはじめて社員の悩み・問題が浮き彫りになるケースが多かったですが、診断結果を活用しながら定期的な面談を実施したことで、休職者が半減しました。

事例:エンゲージメント向上のために、ミキワメ導入|株式会社情報戦略テクノロジー

以下の記事では、マネジメント理論にもとづく効果的な1on1の進め方を解説しています。社員の本音を聞き出すためのコツも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

報酬・待遇の見直しを行う

エース社員は、自身の貢献度に見合った評価が得られないと、仕事に対するモチベーションが低下し、より条件のいい会社への転職を考えはじめます。

中小企業においては、大手企業のように高額な報酬を提示するのは難しいですが、インセンティブや役職手当、福利厚生など総合的な待遇改善で満足度の向上が期待できます。

働き方改革を進めている企業の事例では、キャリアパスの作成に取り組み「どのような能力・資格があれば、どのような待遇になっていくのか」を明確にしました。

具体的には、5等級のキャリアパスを設定し、等級ごとに「職位・職責・必要な資格や能力」を定め、ランクに応じた基本給を決めています。

現場で働く社員からは「技術力向上へのモチベーションが高まり、やりがいを感じられるようになった」という声もあり、やる気にあふれる職場づくりを実現しています。

事例:働き方改革特設サイト(株式会社岩井田工業)|厚生労働省

人事評価に対する不満を解消することも、エース社員の離職を防ぐために必要な施策です。以下の記事では、評価基準の決め方や具体的な評価の手順を紹介していますので、評価制度を見直すときの参考にしてみてください。

ワークライフバランスの充実を図る

近年は、働き方改革の推進によって、柔軟かつ健康的に働ける職場環境が整い、ワークライフバランスへの意識も高まってきています。

中小企業においても、テレワークやフレックスタイム制度の導入、有給休暇の取得促進などの働きやすい環境づくりが、人材流出の防止につながる有効な施策です。

女性従業員の比率が多い企業の事例では、産休・育休制度の利用促進とともに、産休・育休期間の仕事の代替を担う人材として、期限付きの新規採用を行っています。

技術と経験が求められる作業工程が多いものの、社員に対して「安定した雇用形態で、技術が習得できる環境を提供したい」という想いから、あえて正規での採用を選択しました。

産休・育休から復職した社員には、5時間から勤務時間を選択できる「短時間勤務制度」の活用を促し、作業効率アップとともに業績向上にもつなげています。

ワークライフバランスを実現するためには、社員の健康管理を支援する取り組みも必要です。以下の記事では、メンタルヘルスケアに有効なストレスチェックについて詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』で退職のサインを察知

『ミキワメウェルビーイングサーベイ』は、社員の心理状態や職場環境に対する満足度を測定し、エンゲージメント低下と退職リスクを察知できるツールです。

性格検査で社員の行動特性や性格タイプを把握したうえで、定期的にサーベイを配信し「心の健康状態」を測定・可視化します。

サーベイは実名式を採用しているため、状態が悪化している社員を特定し、声かけや1on1などのサポートを通して離職防止につなげられます。

【詳細情報】※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 特徴 | ・ケアが必要な社員を可視化し、休職や離職を防ぐ ・社員の幸福度を高めてエンゲージメントを向上させる ・社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる |

| 実施頻度(時間) | ・性格検査:年に1回程度(10分/回) ・サーベイ:月に1回程度(3分/回) |

| 公式ホームページ | https://mikiwame.com/well-being.html |

| 提供会社 | 株式会社リーディングマーク |

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の機能や利用手順を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。実際の操作画面でわかりやすく解説しています。

まとめ:エース社員の成長をサポートし退職を防ごう

エース社員の退職は、中小企業にとって大きな損失となり、売上の減少や連鎖的な離職といった悪影響が考えられます。

このようなリスクを回避するためにも、社員が抱える悩み・不満を把握し、待遇や職場環境の改善が求められます。

個々の能力を最大限に活かせるような組織づくりを進め、従業員エンゲージメントの向上を図るとともに、離職率の改善にも取り組んでいきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位