サーベイという言葉を聞いたことがあるものの、「どのような目的や種類があるのか」と疑問を持つ人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

サーベイ(survey)とは、日本語で「調査」や「測定」といった意味を持ちます。企業がサーベイを実施する目的は、今の組織状態を把握し、職場環境の改善や離職防止に取り組むことです。

サーベイには、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイなどさまざまな種類があり、企業の特性や目的によって使い分けが必要です。

本記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。

- サーベイの意味・リサーチやアンケートとの違い

- ビジネスにおけるサーベイの役割と種類【全11種】

- サーベイ導入のメリット・活用までの手順

この記事を読むことで、働きやすい職場づくりに向けて、自社で「どのようなサーベイを導入すべきか」を検討する知識を得られます。

以下の資料では、組織改善に効果的なサーベイツールを多数紹介しています。無料でダウンロードできますので、比較検討時にご活用ください。

サーベイとは?

サーベイ(survey)とは、物事の全体像を把握するための、広い範囲を対象にした調査のことです。日本語に直訳すると「調査」や「検査」などの意味を持ちます。

企業におけるサーベイでは、アンケート形式の質問で「社員の満足度」や「組織への貢献意欲」などを測定し、組織状態の把握と課題の特定を行います。

サーベイを活用すれば社員の声を的確に捉えられ、組織の強み・弱みや、職場環境の改善点の明確化が可能です。

サーベイで得られた結果から改善策を実行し、より生産的な組織づくりを進めることで、社員の満足度向上や離職の防止につながります。

強い組織をつくるためには、調査・集計・分析を効率的に行うツールの活用が欠かせません。以下の記事では、おすすめのサーベイツールを多数紹介していますので、導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

サーベイの主な目的【組織課題の把握】

企業がサーベイを実施する目的は、日常業務のなかでは気づきにくい社員の不満や職場環境の問題点を、データとして明確にすることです。サーベイを通して以下のような課題を把握できます。

- 職場のコミュニケーションがなく、相談しにくい雰囲気がある

- 人事評価の基準があいまいで「正当に評価されているのか」がわからない

- 仕事にやりがいを感じる場面が少なく、マンネリ化してきている

- 仕事量が多く、心にゆとりを持って働けていない

- スキルアップの機会が少なく、将来の成長をイメージできない

サーベイの活用により、組織課題を感覚的に把握するのではなく、客観的な根拠に基づいた改善策を立てられるようになります。

また、定期的にサーベイを実施すれば、組織状態の変化をモニタリングしながら施策を見直す「PDCAサイクルの仕組み」を構築できます。

サーベイが注目されている背景

サーベイが注目されている背景には、働き方の多様化と人材確保の難しさがあります。

近年のリモートワークの普及により、オフィス内での雑談や声かけなどの気軽なコミュニケーションが減っています。その結果、社員の本音や小さな不満、職場への違和感などを把握しにくくなりました。

とくにミレニアル世代やZ世代は「働きがい」や「自分らしさ」を重視する傾向があり、従来のように給与や雇用の安定性だけでは満足しないケースもあります。

こうした状況下で、企業としては社員のリアルな声を定期的に把握し、組織課題に対応していく姿勢がこれまで以上に求められているのです。

以下の記事では、新入社員がすぐに会社を辞める理由や、離職の兆候を察知する方法を解説しています。「Z世代の若手社員が考えていることを理解できない」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

サーベイと似た用語の意味・違い

11枚目_サーベイツールの目的・特徴-1.jpg)

サーベイは、他の調査手法や評価方法と混同されやすい用語です。ここでは「リサーチ」「アンケート」「アセスメント」との違いをわかりやすく解説します。

リサーチとサーベイの違い

リサーチとサーベイは、企業が情報収集を行う点においては同じような意味を持ちますが、アプローチや目的に違いがあります。

リサーチは特定のテーマに基づいて、状況を明らかにしたり、仮説を検証したりするための調査・研究を目的に実施されることが多いです。

たとえば消費者のニーズや、成果要因の抽出などのために行われるものがあります。

一方でサーベイは、従業員や組織などの企業内部に向けて、何らかの課題の特定や、その改善をするための状況把握として実施されるものの呼称となっていることが多いです。

リサーチとサーベイは、調査の対象や目的によって習慣的に使い分けられている用語だと言えます。

社員向けに「サーベイを行う」と言えば、何か状況をよくするためにやっているんだな、というニュアンスや印象です。

しかし社員向けに「リサーチを行う」と言うと、何かの事実を明らかにするために研究協力するのかな、というニュアンスになります。

調査の対象者から適切なデータを得られるようにするために、用語のニュアンスを理解して使い分けることが重要です。リサーチとサーベイの違いは、以下の記事でより詳しく解説しています。

アンケートとサーベイの違い

アンケートとは、リサーチやサーベイを行う「方法の名称」を表しています。

あらかじめ決められた質問項目群に対して、多くの人に回答してもらい、その結果を分析する手法です。

研究や調査を行うときに、「面接やインタビューを行うのか、アンケートへの回答を求めるのか」といった、調査方法に関する議論や対象者への説明に使う用語です。

課題や状況把握をする方法は面接やアンケート以外にも、フィールドワークや行動観察などさまざまな方法があります。

多くの場合、サーベイでは実施のしやすさや、数量的な分析のやりやすさから、アンケート調査が選択されることが多いです。

アンケートの結果を踏まえた、より詳細な実態調査を行う場合は、従業員面談やインタビューを組み合わせることもあります。

以下の記事では、社内アンケートの目的や実施方法を詳しく解説しています。本記事と合わせてご覧ください。

アセスメントとサーベイの違い

アセスメントとは、一般的に「評価」や「査定」を意味する用語です。

対象に対して何らかの情報収集を行い、その性質や状態を確認したり、現状の課題を把握したりしながら、その後の対策や解決方法の方針を立てることを指します。

サーベイは意見や情報収集のために行われる調査であるため、アセスメントのためのツールと言ってもよいでしょう。

アセスメントの対象となるのは個人や組織などさまざまで、人事領域におけるアセスメントツールは適性検査や昇格試験、社内サーベイなどが当てはまります。

アセスメントの概要については、以下の記事で詳しく解説しています。本記事と合わせてご覧ください。

サーベイは測定対象・内容によって名称が異なる

サーベイの名称は、測定対象・内容・頻度などさまざまな理由で命名されており、一つのサーベイが複数の呼称を持つ場合もあります。

たとえば、エンゲージメントを測定する高頻度のサーベイは「エンゲージメントサーベイ」であり「パルスサーベイ」にも該当します。

サーベイの命名背景を知り、「どのケースでどのサーベイが活用されるのか」を以下の分類を参考にして理解しておきましょう。

【測定対象による名称】

【測定内容による名称】

| サーベイの種類 | 主な内容・目的 |

|---|---|

| エンゲージメントサーベイ | 仕事のやる気や活力の状態を測定するサーベイ |

| モラールサーベイ | 社員の士気や意欲を測る意見調査(組織サーベイとほぼ同等の意味) |

| コンプライアンス意識調査 | コンプライアンス(法令遵守)意識の定着度の調査 |

| ストレスチェック | メンタル状態やストレス度を測定する調査 |

【測定頻度による名称】

| サーベイの種類 | 主な内容・目的 |

|---|---|

| パルスサーベイ | ・週1回・月1回など高頻度で行う調査 ・短期間で変化しやすい要素の測定に向いている |

【測定手法による名称】

| サーベイの種類 | 主な内容・目的 |

|---|---|

| 360度サーベイ | さまざまな角度から多面的に評価する方法を用いた調査 |

【測定目的による名称】

| サーベイの種類 | 主な内容・目的 |

|---|---|

| アセスメントサーベイ | 人事評価やキャリアを考える上での課題や状態把握のための調査 |

| モチベーションサーベイ | 従業員のモチベーションを測定し、組織の状態や傾向を定量的に把握できる調査 |

企業がサーベイを活用する目的は多岐にわたります。社員の参加意欲を高めて組織改善を進めるために、目的に合ったサーベイを選定しましょう。

サーベイの種類【全11種】

ここからは、11種類のサーベイを詳しく紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| エンゲージメントサーベイ | 仕事や会社に対し「社員がどの程度関与しているか」を測定するための調査 |

| パルスサーベイ | 社員に対して定期的かつ高頻度(月1回、週1回など)で行われる調査 |

| 組織サーベイ | 会社全体の視点から組織状態・課題を把握する調査 |

| 従業員サーベイ | 総合的に社員の考えや満足度を測定する調査(社員向けの調査の総称) |

| モラールサーベイ | 社員の士気や職場の雰囲気を評価するために行われる調査 |

| ESサーベイ(従業員満足度サーベイ) | 会社や職場に対して「どれだけ満足しているか」を測定する調査 |

| コンプライアンス意識調査 | 社員が法令や規制を遵守しているかどうかを評価するために行われる調査 |

| ストレスチェック | 社員のストレスレベルを測定・評価し、メンタル不調による休職・離職を防止するために行われる調査 |

| アセスメントサーベイ | 社員の能力やパフォーマンスを評価し、人事施策やキャリアアップにつなげるための調査 |

| 360度サーベイ | 対象社員のパフォーマンス(成果・業績)を、人事・上司・部下などが多面的に評価する調査 |

| モチベーションサーベイ | 社員のモチベーションを定量的に把握し、組織の状態や傾向を分析する調査 |

サーベイを活用することで、社員のリアルな声や組織状態を的確に把握でき、意思決定や戦略策定の情報源として活用できます。人事担当者の方は、自社の目的に応じた適切なサーベイを選択し、組織改善に努めましょう。

また、サーベイの種類や活用方法をまとめた資料もご用意しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「サーベイの主な種類と活用方法」の資料をダウンロードする

1.エンゲージメントサーベイ

エンゲージメントサーベイとは、仕事や会社に対し「社員がどの程度関与しているか」を測定するための調査のことです。もともとは「誓約」や「婚約」などの「強いつながりや関係性」を表す言葉です。

人事の文脈では、エンゲージメントは「ワークエンゲージメント」と「従業員エンゲージメント」の大きく2つに分かれます。

| ワークエンゲージメント | 仕事への持続的な活力・熱意・没頭状態 |

| 従業員エンゲージメント | 会社への愛着や帰属意識、貢献意欲や当事者意識 |

ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントの違いは、感情を抱く対象が「仕事」と「組織」という点です。ただし、従業員エンゲージメントには、仕事に関する要素も含んでいるため、両者は同じエンゲージメントとして広い意味で使われます。

参考:従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い3項目を比較

これらの状態について測定しようとするのがエンゲージメントサーベイです。エンゲージメントサーベイの調査項目や実施方法については、以下の記事で詳細を解説しています。

2.パルスサーベイ

パルスサーベイとは、社員に対して定期的かつ高頻度(月1回、週1回など)で行われる調査のことです。

調査する間隔を短くすることで、組織内の課題や社員の心理状態をタイムリーに把握できるため、迅速に対策を打ち出せます。

株式会社リーディングマークが提供しているパルスサーベイ(ミキワメ ウェルビーイングサーベイ)では、以下のような頻度で実施しています。

| 性格検査 | 年に1回程度(10分間) |

| サーベイ | 月に1回程度(3分間) |

パルスサーベイを導入することで、問題の早期発見とフィードバックが可能となり、スピード感のある組織改善を実現できます。パルスサーベイの概要や実施方法を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

3.組織サーベイ

組織サーベイとは、会社全体の視点から組織状態・課題を把握する調査のことです。主に以下のような項目を測定します。

組織サーベイを通じて、組織の健全性や社員の満足度を評価し、どの部署にどのような課題があるのかを可視化できます。

- 部署によってエンゲージメントに差がある

- 若手社員のモチベーションが低下している

このような課題と傾向を把握することで、ピンポイントでの施策が打てるのと同時に、組織全体への水平展開も視野に入れて検討できます。

組織サーベイを導入するメリットや活用手順について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。

4.従業員サーベイ

従業員サーベイとは、社員に向けて行われる調査の総称のことで、ここまで解説したサーベイと同様に「社員の考えや満足度」を測定します。主な調査項目は、以下のとおりです。

- 職場の労働環境

- 上司や同僚との人間関係

- 組織との関係性

従業員サーベイの結果から現場の問題点・課題を把握すれば、働きやすい環境づくりや人事施策への活用が可能です。

社員の意見や不満をもとに改善策を打ち出すことで、エンゲージメントやモチベーションの向上とともに、組織との結びつきを強くできます。

従業員サーベイの目的や実施方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。具体的な質問項目も解説しています。

5.モラールサーベイ

モラールサーベイとは、社員の士気や職場の雰囲気を評価するために行われる調査のことです。

モラールには「士気」や「やる気」という意味があり、企業においては労働意欲や団結力の強さを表します。

士気の高い職場は、社員一人ひとりのモチベーションも高く、課題にも柔軟に対応しながら迅速に課題解決へと導きます。

モラールサーベイを導入することで、士気や満足度を客観的なデータとして測定・分析し、社員から信頼を得られるような施策の検討が可能です。

モラールサーベイの目的や実施方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。他のサーベイとの違いも解説しています。

6.ESサーベイ(従業員満足度サーベイ)

ESサーベイ(従業員満足度サーベイ)とは、会社や職場に対して「どれだけ満足しているか」を測定する調査のことです。

職場環境や仕事内容、上司との関係など、働く上での「快適さ」や「納得感」を測定し、職場の課題を把握します。主な調査項目は、以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 調査項目 | 概要 |

|---|---|

| 企業理念・ビジョン | 企業理念やビジョンを理解し、共感しているか |

| 仕事内容・役割 | ・現在の仕事に納得感を持って取り組んでいるか ・自身の役割を理解して働けているか |

| 業務負担・心理状態 | 体力的な疲労や精神的ストレスがないか |

| 労働環境・待遇 | 職場環境や勤務時間、休暇制度に満足しているか |

| 人事評価・キャリア形成 | ・人事評価が公平に行われているか ・今後のキャリアをイメージできるか |

| 職場の人間関係・チームワーク | ・上司や同僚との関係性は良好か ・チーム内で連携がとれているか |

| 報酬(給与や賞与)・福利厚生 | 給与水準や福利厚生に対して満足しているか |

サーベイを通じて職場の改善点が明確になれば、社員にとって「働きやすく、やりがいのある職場」に向けた施策が打ち出せます。

会社・職場に対する社員の声を可視化し、客観的なデータに基づいて職場環境を見直せる点が、ESサーベイの大きなメリットと言えます。

7.コンプライアンス意識調査

コンプライアンス意識調査とは、社員が法令や規制を遵守しているかどうかを評価するために行われるサーベイのことです。主に、以下のような項目を調査します。

- 不正のない業務か

- 健全な労働環境か

- 良好な人間関係か

コンプライアンス意識調査をすることで、法令や規制に対する社員の意識向上につながり、問題が起きた場合でも、速やかに連絡・報告する体制を整えられます。

企業は法的なリスクを最小限に抑えるために、定期的にコンプライアンス意識を把握し、教育やガイドラインの整備を行うことが重要です。

コンプライアンス意識調査をより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。具体的な設問項目や調査時のポイントを解説しています。

8.ストレスチェック

ストレスチェックとは、社員のストレスレベルを測定・評価し、メンタル不調による休職や離職を防止するために行われる調査のことです。

労働安全衛生法によって、労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務付けられています。

一般的にアンケート形式の質問で調査を行いますが、以下の内容を含める必要があります。

- 心理的な負担の原因に関する項目(29項目)

- 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目(17項目)

- 職場における労働者への支援に関する項目(9項目)

ストレスチェックの回答結果は、企業内の人事や経営者に直接共有されるものではなく、健康診断のようにまず産業保健スタッフや外部の医療機関に共有されます。

そのうえで個別に結果が返却され、状態に応じて面談や医療機関の受診などが提案される流れです。

ストレスチェックを効率的に実施したい場合は、専用ツール(サービス)の導入を検討してみましょう。以下の記事でおすすめサービスを紹介していますので、比較検討時の参考にしてみてください。

9.アセスメントサーベイ

アセスメントサーベイとは、社員の能力やパフォーマンスを評価し、人事施策やキャリアアップにつなげるための調査手法のことです。

企業が社員の能力やポテンシャルを正確に把握することで、適性に合った人員配置や育成計画を策定できます。

一般的に人材アセスメントは、個人の評価やその後のキャリアに関連する重要な問題を含みます。

そのため、個人向けの適性検査や能力テストだけでなく、面談や行動観察、多面評価(360度サーベイ)など、さまざまな手法を組み合わせて慎重に行うものです。

この手法を取り入れることで、アセスメントを受ける本人がより納得感を持って、その後のキャリアアップ計画を立てられます。

10.360度サーベイ

360度サーベイとは、対象社員のパフォーマンス(成果・業績)を、人事や上司だけでなく、同僚や部下も評価する手法のことです。

同僚・部下からの意見も取り入れて多面的な評価を行うことで、特定の上司による主観的な評価にならず、公平性が保たれます。

さまざまな視点からフィードバックを受ければ、社員の強み・弱みをより深く把握できるため、個別の人事計画や教育プログラムの策定に活用できます。

11.モチベーションサーベイ

モチベーションサーベイは、社員のモチベーションを定量的に把握し、組織の状態や傾向を分析する調査です。

通常の面談やミーティングでは把握しきれないモチベーションを測定することで、どの部門や層(若手・中堅 など)に意欲の低下が見られるかを数値化できます。

ただし、サーベイ後に適切なアクションを起こさなければ、社員のやる気は引き出せません。定期的なサーベイとその結果に基づく改善策の実行によって、仕事への活力を生み出し、生産性の向上につながります。

サーベイを通してモチベーション低下の要因を分析することで、改善点や強化すべき要素が明確になります。以下の記事では、モチベーションサーベイの詳細を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

サーベイを導入する4つのメリット

企業がサーベイを導入するメリットとして、以下の4点が挙げられます。

サーベイを活用することで、社員の意見や考えをデータとして収集・分析でき、客観的な情報に基づいた意思決定ができます。

人事担当者の方はサーベイの特徴やメリットを把握し、自社の目的に合ったサーベイを検討してみましょう。

以下より、サーベイのメリットを詳しく解説します。

組織状態を数値化して傾向を把握できる

サーベイを導入するメリットは、組織状態を測定・可視化することで、課題や問題点の傾向を把握できる点です。

たとえば、従業員満足度に関するサーベイを行えば、以下のような課題が浮き彫りになります。

- 人事評価制度に対する納得感を得られていない

- 上司との関係性に課題がある(コミュニケーション不足)

- キャリアアップに向けた支援がない

このように質問項目ごとに満足度を数値化することで、隠れていた組織への不満や労働環境の問題を把握できます。

株式会社リーディングマークが提供している『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』では、組織と社員のつながりを「ウェルビーイングスコア」として数値化します。

「仕事への活力」や「会社への愛着」がひと目で把握できるため、職場同士で比較・分析するなど、組織課題や改善点の特定が可能です。

サーベイは感覚や憶測では見えない「現場の声」を拾い上げ、データとして活用するための強力なツールと言えます。

課題が明確になり、今後の施策に活かせる

サーベイを導入する二つめのメリットは、組織内の課題や問題点が明確になり、組織改善に向けた施策に活かせる点です。

たとえば、コミュニケーションに関する調査をした場合、情報共有の課題が浮き彫りになれば、「業務フローの改善」や「1on1ツールの導入」といった施策が検討できます。

現場で働いている社員の声を聞き、現状の課題や改善すべきポイントを把握することで、組織や社員に対する効果的なマネジメントが実現可能です。

以下の記事では、株式会社リーディングマークの『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を活用したマネジメント手法を解説しています。部下の成長・成果を最大化させるための方法として、ぜひ参考にしてみてください。

1.実施目的を丁寧に説明する

サーベイは、回答する従業員が「なんのために実施されるのか」をしっかり認識して回答してもらう必要があります。

なんとなく案内されたアンケートや、結果がどのように使われるかわからないアンケートには、真面目に答えてくれる割合がガクッと下がってしまいます。

ましてや「評価に使われるかもしれない」などのウワサが回ってしまうと、全く無意味な結果にもなりかねません。

良質な意見やデータを集めるために、「どのような目的で実施するのか」「結果は誰が見て、どこでどう活用するのか」などを丁寧に説明し、同意して回答してもらうようにしましょう。

2.目的をずらさない

サーベイを実施して、従業員の意見や満足度が数値化されると、その数値を上げるためにどうするか、という考えに流れがちになります。

しかし、たとえば体温計で39度の熱があったとき、その体温を下げるために氷水をかぶるという人はいないと思います。本質は体温を下げることではなく、風邪を治すことのはずです。

数字を上げることを目的にするのではなく、まずは現在の数値の原因や職場の状況を知ろうとすることから始めてみてください。

3.結果に対して何らかのアクションを行う

やりっぱなしのサーベイは、従業員に「正直に回答しても何もしてくれない」という気持ちを学習させてしまい、いわゆる「学習性無力感」の高い状態を招いてしまいます。

実施後には以下のような結果のフィードバックを行うようにしましょう。

- どのような結果だったのか

- それに基づいて会社や組織として何に取り組んでいくのか

- 何をどう改善していくのか

- 具体的に何をするのか

自由記述などを求めている場合は、社内報などで質問をピックアップして回答するなど、「結果を読んでいますよ」というメッセージを出すだけでも効果があります。

サーベイに関心を持ってこの記事を読んでいただいているあなたは、会社の状況改善に何らかの関心を持って情報収集されているのだと想像します。それは大変素晴らしいことです。

ぜひ上記3つのポイントにも注意しながら、サーベイを有効に活用する方法を検討してみてください。

職場環境が改善され、従業員満足度が向上する

サーベイを導入する三つめのメリットは、組織改善によって働きやすい職場になり、社員の満足度が向上する点です。

たとえば、労働環境に関する調査をした場合、長時間労働の問題が判明すれば、「労働時間の見直し」や「フレックスタイム制度の導入」といった施策が検討できます。

やりがいを生み出す職場に改善することで、満足度の向上とともに、離職率の低下にもつながります。

厚生労働省の調査によると、転職者が前職を離職した理由として、以下の回答が多く見られました。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 離職理由 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.1% | 13.0% |

| 給料等収入が少なかった | 8.2% | 7.1% |

| 労働時間、休日等の労働条件が悪かった | 8.1% | 11.1% |

参考:令和5年雇用動向調査結果の概況(P15)|厚生労働省をもとに作成

この調査からもわかるように、職場環境や働き方に対する不満は、離職の大きな要因となっています。

サーベイを通じて、労働条件や人間関係に対する課題解決に取り組むことで、満足度を高めるだけでなく、社員の定着にもつながるのです。

休職・離職のリスクを察知できる

サーベイを定期的に実施することで、社員の休職・離職リスクを早い段階で察知できます。

職場や仕事に対する意見・考えを言いにくい職場では、表面的には問題がなさそうに見えても、水面下では不満やストレスが蓄積している可能性があります。

調査項目にエンゲージメントやモチベーション、ストレスに関する設問を取り入れることで、休職や離職につながるリスクを数値で把握可能です。

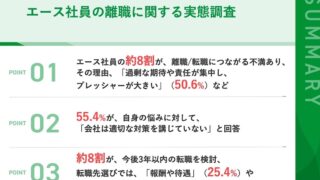

株式会社リーディングマークの調査によると、大企業の人事担当者303人に「実施している若手社員の離職対策」を質問したところ、以下のような結果となりました。

-1024x709.jpg)

「定期的な1on1」や「フィードバック重視の評価制度」に次いで、41.0%の企業で「エンゲージメントを測る調査ツール(サーベイ)」を活用していることがわかります。

サーベイを定期的に実施することで、社員の小さなサインを見逃さず、適切なタイミングでのフォローや環境改善が可能です。

以下の記事では、「大企業の若手社員の離職対策に関する実態調査」の詳細を解説しています。離職対策の参考資料としてぜひご活用ください。

サーベイを導入するデメリット

サーベイを導入するデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

調査結果の集計・分析と課題解決に時間を要してしまうと、問題が深刻化し、さらに社員の不満を招く可能性があります。

サーベイのデメリットを理解しつつ、導入による効果のバランスを考えた上で導入しましょう。

以下より、各デメリットを詳しく解説します。

回答に抵抗感を持たれる場合がある

サーベイに回答する社員のなかには、自身の意見・感情を伝えることに抵抗を感じる人もいます。

とくに「本音で答えても大丈夫なのか」「内容が誰かに知られるのではないか」といった不安があると、調査そのものに協力的な姿勢を見せません。

企業側としては、回答した内容が関係者以外に漏れないよう対策をした上で、人事評価や業績に影響しないことを丁寧に説明する必要があります。

また、サーベイの調査手法として「匿名」と「実名」の2つがあります。それぞれのメリットとデメリットを確認してから導入を検討しましょう。

以下の記事では、匿名・実名それぞれの特徴や注意点を解説しています。サーベイを導入をするときの参考にしてみてください。

フィードバックがないと信頼を失う可能性がある

サーベイを実施したにもかかわらず、結果のフィードバックや改善策の提案がなかった場合、社員からの信頼を失う可能性があります。

サーベイは、組織や労働環境などの問題点を洗い出す有効な手段ですが、ただ単に現場の声を集めるだけでは意味がありません。

調査結果をもとに「どのように改善していくのか」という明確なフィードバックを行い、改善に向けた施策や具体的なアクションプランを示すことが重要です。

この調査結果の可視化から社員との対話、未来づくりまで行う手法を「サーベイフィードバック」と言います。詳しい手順や注意点については、以下の記事で解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

サーベイ実施から活用までの手順・やり方【6ステップ】

サーベイの実施から活用までの手順は、以下のようなステップで行います。

社員に対して必ずサーベイの結果をフィードバックし、具体的な改善策やアクションプランを示すようにしましょう。

以下より各ステップを詳しく解説します。

1.調査目的の明確化

サーベイを導入・実施するときは、まず調査目的を明確に設定しましょう。たとえば、以下のような目的が挙げられます。

【目的例】

- 従業員エンゲージメント(仕事への意欲・愛着)の状態を把握したい

- 離職の原因となる職場の課題を特定し、改善策につなげたい

- 評価制度やマネジメントに対する社員の満足度を測りたい

- ストレスやメンタル面の兆候を早期に察知し、サポート体制を整えたい

- 施策実施後の効果を検証し、次のアクションの根拠としたい

調査目的を定めずサーベイを行うと、サーベイの結果をどう解釈すべきかわからず、形だけの調査で終わってしまう可能性があります。

上記の例のように目的を明確にすれば、質問項目の設計や結果の活用方法も自然と定まり、実施後の施策につなげやすくなります。

2.サーベイの基本設計(調査項目・実施方法)

調査目的を設定したら、次に調査項目や実施方法を検討しましょう。設計段階においては、サーベイで「誰に・何を・どう聞くか」を具体化します。

【具体例】※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 設計項目 | 検討内容 |

|---|---|

| 誰に聞くか | ・全社員を対象に実施する ・若手社員(入社3年以内)に絞って実施する ・特定の部署のみを対象とする |

| 何を聞くか | ・仕事への意欲、働きがい、ストレス状態 ・上司やチームへの信頼感 ・評価制度やキャリア支援に対する満足度 |

| どう聞くか | ・専用ツールで月1回サーベイを配信する ・選択式と自由記述を組み合わせる ・5段階評価をベースに定量化する |

調査項目は、ステップ1で定めた目的に関連するものに絞り、回答者の負担にならないよう質問数の調整を行いましょう。

また、サーベイを「匿名と実名のどちらで実施するか」の検討も必要です。

実名式のサーベイであれば、組織状態の把握に加えて、個人の心理状態の変化をモニタリングできます。個人のケアに特化したい場合は「実名」、そうでない場合は「匿名」でのサーベイを検討しましょう。

3.社員への周知・調査実施

調査を実施する前には、サーベイの目的や調査内容を社員に説明した上で、組織改善を積極的に行う姿勢を示す必要があります。主な周知内容は、以下のとおりです。

- サーベイを実施する目的

- 調査内容・項目の概要

- 調査の頻度・回答時間

- 回答方法(匿名か、実名か)

- 結果の活用方法

- プライバシー保護に関する情報

- 調査結果のフィードバック方法や時期

サーベイを実施するときは、社員が回答しやすい時期(タイミング)を選ぶことも重要です。業務の繁忙時期を避けたり、調査期間に余裕を持たせたりすることで、サーベイの回答率を高められます。

以下の記事では、サーベイの理想的な回答率や、社員の参加意欲を高めるための方法を解説しています。調査方法を検討するときの参考にしてみてください。

4.結果の集計・分析

調査が完了したら、次は結果の集計と分析に入ります。

単に平均点を出すだけでなく、部署別・職種別などの属性(セグメント)ごとの傾向を把握すると、より具体的な改善ポイントが見えてきます。主な分析方法は、以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 分析方法 | 内容 |

|---|---|

| 平均値の算出 | 組織全体の傾向を把握するための数値(スコア) |

| セグメント別分析 | 部署・年齢・勤続年数などの属性別に集計し、それぞれのデータを比較 |

| クロス分析 | 2つの要素の関係を比較し、相関や因果関係を分析 |

| 時系列比較 | 前回サーベイとの比較で、改善の有無や変化を確認 |

| 自由記述の分類・集計 | テキスト回答をテーマ別にグルーピングして傾向を分析 |

過去データと比較して改善が見られたか、悪化している部分がないかを確認し、共通する社員の不満や要望を把握しましょう。また、分析結果を視覚的に見やすいレポートやグラフにまとめることで、経営層や現場の理解促進にもつながります。

以下の記事では、サーベイ結果の分析方法を詳しく解説しています。「結果の活用方法がよくわからない」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

5.フィードバック・改善策の実行

サーベイ結果を集計・分析したら、経営層への報告と社員へのフィードバックを行いましょう。

組織の状態や課題を共有する全社向けレポートや、部門ごとに詳細なデータをまとめた資料など、現場の状況に合わせた方法の検討が必要です。

社員にフィードバックするときは、集計結果に加えて、以下のように具体的なアクションプランを提示しましょう。

【アクションプランの例】

- マネジメント研修を実施し、上司と部下の信頼関係を強化する

- 1on1ミーティングの頻度や質を見直し、対話の機会を増やす

- 業務の偏りが見られる部署に、人員を追加・再配置する

- 評価基準の透明性を高めるため、人事評価制度の説明会を開催する

- フリーアドレスや休憩スペースの整備など、職場環境の改善を進める

フィードバックと改善アクションを合わせて提案することで、社員は「自分の声で会社が動いてくれた」と感じ、今後のサーベイへの参加意欲も高まります。

「どのような施策が効果的なのかよくわからない」と悩んでいる人事担当者の方は、以下の記事を参考にしてみてください。コミュニケーション活性化と離職防止のアイデアを多数紹介しています。

6.改善策の検証(サーベイを再実施)

改善策を実行したあとは、その効果を検証するフェーズです。サーベイを定期的に配信し、エンゲージメントスコアや心理状態の変化を追うことで、施策の成果や新たな課題を把握できます。

【具体例】

- 1on1ミーティング導入後、上司への信頼度スコアが前回よりも上昇した

- 人間関係に関する満足度が低下しており、コミュニケーション活性化の施策が求められる

- 人事評価制度の見直しによって、働きがいのスコアが継続的に上昇している

また、サーベイを再度実施することで、社員に対して「組織改善に本気で取り組んでいる」というメッセージも伝えられます。調査と改善を一度きりで終わらせず、PDCAを継続的に行いましょう。

サーベイを実施するときの注意点

サーベイを実施するときの注意点として、以下の3点が挙げられます。

サーベイの効果を最大化させるために、人事担当者の方は注意点を意識した運用を心掛けましょう。

以下より詳しく解説します。

サーベイの目的を社員に伝える

サーベイを実施するときは、社員に対して調査の目的や頻度、実施方法を明確に伝えることが重要です。

目的を明確に伝えることで、社員はサーベイに積極的に参加し、組織改善に活かせる有益な回答(不満・要望)を得られます。

社員への説明が不足すると「またよくわからない調査をするのか」と、会社に対して疑問や不満を抱いてしまう可能性があります。

企業は一方的に調査を行うのではなく、「組織全体を改善したい」という意思を見せながら協力を求めることが大切です。

負担にならない時間・頻度で実施する

社員の負担にならないように、調査の時間・頻度を設定することも、サーベイを実施するときの大切なポイントです。

日常業務で忙しい社員にとって、回答時間の長さや頻度の多さがネックになると、調査そのものにストレスを感じる可能性があります。

サーベイの設計を行うときは、短い時間で気軽に回答できる質問数に絞り、余裕のある調査期間(スケジュール)を設定しましょう。

社員に配慮した調査を行うことで、継続的なフィードバックと組織改善ができる環境を構築できます。

結果を共有して組織の改善に努める

サーベイを実施するときは、ただ単に調査と結果の集計をするのではなく、組織全体で結果を共有し、改善に活かすことが重要です。

組織をよりよい環境にしようと改善策を提示・実行することで、社員は自身の意見が反映されたことを実感し、労働意欲や満足度が向上します。

また、働きやすい環境が実現すれば生産性向上にもつながることから、サーベイの効果をもとに、継続的な組織改善に努める必要があります。

まとめ:サーベイを活用して組織課題を明確にしよう

サーベイは、組織の潜在的な課題を洗い出し、職場環境の改善や社員の離職防止につなげる有効な手段です。

エンゲージメントサーベイやパルスサーベイ、ストレスチェックなど多くの種類があるため、自社の課題や体制に合ったものを選定する必要があります。

>>サーベイの種類(全11種)を再確認する

実際にサーベイを導入した企業は「離職の傾向が出ている社員をいち早く把握し、的確な対策が打てるようになった」と、導入の効果を感じています。

参考:導入実績|株式会社フォーラス&カンパニー様

ただし調査を行うときは、適切なタイミングや頻度を設定するなど、社員に負担がかからないように配慮が必要です。

組織改革や人材マネジメントの手段としてサーベイを活用し、社員の満足度向上と組織の成長につなげていきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位