パルスサーベイを導入したものの、社員の本音を引き出せず、期待した効果が出ていない人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

パルスサーベイは、社員の休職や離職を防ぐ有効な取り組みですが、調査することが目的になってしまい、結果を施策に反映できていないケースも少なくありません。

しかし、質問設計と運用のポイントを押さえることで、パルスサーベイは組織改善に欠かせない施策になります。

本記事では、パルスサーベイの「意味がない」と言われる理由に加え、以下の内容をわかりやすく解説します。

- パルスサーベイ導入による本来の効果・メリット

- パルスサーベイの効果を最大化する5つの方法

- 離職の未然防止に成功!パルスサーベイの活用事例

この記事を読むことで、パルスサーベイは「なぜ効果が出ないのか」「どのように改善すればよいのか」を具体的に把握できます。ぜひ最後までご覧ください。

パルスサーベイの概要【高頻度かつ小規模な調査】

パルスサーベイとは、従業員の心理状態の変化をタイムリーに把握するために、高頻度かつ短時間で行う調査手法です。

年1回や半年に1回行う大規模なサーベイ(従業員満足度調査 など)とは異なり、約5〜15問程度の質問を繰り返し行います。

高頻度で調査を行うことで、以下のような問題を早期に発見できます。

- 職場環境の変化によるストレス

- 業務量の偏りや疲労感

- リモートワークに伴うコミュニケーション不足

- 離職や休職の可能性

また、質問数が少ないため、社員もサーベイに参加しやすく、業務の合間にストレスなく回答できます。

以下の記事では、パルスサーベイの活用方法や実施手順を詳しく解説しています。運用体制の見直しを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

パルスサーベイの「意味がない」と言われる5つの理由

パルスサーベイを実施しても「意味がない」「効果が出ない」と言われるのは、主に以下の5つの原因が考えられます。

「どこに課題があって効果が出ていないのか」を明らかにし、パルスサーベイの改善点を見つけ出しましょう。

以下より、それぞれの原因を詳しく解説します。

マンネリ化により形式的な回答になっている

サーベイを定期的に実施するなかで、同じような質問を繰り返してしまうと、社員は深く考えず、形式的な回答をする可能性があります。

たとえば、毎月サーベイが配信されると、社員は「とりあえず中間の評価を選んでおこう」という心理が働いてしまい、社員の本音を引き出せません。

株式会社welldayの調査によると、サーベイを実施している企業の社員は、調査や改善状況に対して、以下のように感じていることがわかりました。

- 人事施策への具体的な反映プロセスがわからない

- サーベイの目的は理解しているが、改善の実感がない

- 毎回形式的に回答している

このようなマンネリ化を防ぐには、調査項目や質問内容を定期的に更新し、「組織改善を行うための調査」であることを社員に説明する必要があります。

調査自体が目的になっている

パルスサーベイの目的は、社員の心身の健康状態や、組織内の課題をタイムリーに把握し、組織改善やエンゲージメント向上を図ることです。

しかし、目的が「調査の実績をつくること」になってしまっていると、本来行うべき職場環境の改善やアクションプランの検討につながりません。

たとえば、調査後のアクションが具体化されないまま次の調査を迎えた場合、社員は「前回の結果はどうなったのだろう」と疑問を持ちます。

調査だけが繰り返されると社員は次第に回答する意欲を失い、会社に対する信頼も低下する可能性があります。

企業側としては、パルスサーベイの調査目的を明確にし、結果に基づいた速やかな改善アクションの実行が必要です。

調査頻度が高く、集計・分析が遅れてしまう

調査頻度の高いパルスサーベイは、短期間で大量のデータを蓄積できますが、結果の集計や分析などの対応が遅れてしまうケースがあります。

その結果、サーベイで収集したデータが形骸化し、社員は「フィードバックしても何も変わらない」と不満を抱いてしまうのです。

バヅクリ株式会社の調査によると、社内サーベイを利用・回答した経験者のなかで、44.8%は「回答した課題や不満に対する解決策が実施されない」と回答しています。

とくにパルスサーベイにおいては、データの集計や分析が間に合わず、次の調査を優先してしまい、改善アクションが後回しになっている可能性があります。

調査を担当する人事としては、すべての結果に対処しようとするのではなく、優先度の高い項目に絞って分析をしてみましょう。

組織改善に必要な質問を設定できていない

組織改善に必要な調査項目を設定できていない場合、組織の本質的な課題を捉える質問ができないため、的外れなデータしか収集できません。

その結果、施策を実行したとしても効果が現れにくく、社員は「結局サーベイをやっても何も変わらない」と感じ、不満につながる原因となります。

たとえば、「職場環境に満足していますか?」という抽象的な質問では、社員がどのような点に不満を感じているかを把握できません。

以下のような質問を行うことで、具体的な改善点がわかり、社員に対するサポートもしやすくなります。

- 職場の照明やデスクは、快適に仕事ができる環境ですか?

- 上司や同僚とのコミュニケーションに課題を感じていますか?

また、サーベイにはさまざまな種類があるため、目的に応じて使い分けてみましょう。

以下の記事では、パルスサーベイ・エンゲージメントサーベイ・ESサーベイ(従業員満足度調査)の違いを解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

質問数を多く設定し、社員に負担をかけてしまう

パルスサーベイは、一般的に短時間で回答できるように設計されています。しかし、組織のあらゆる課題を把握しようと質問数を多くしてしまうと、社員の負担増加につながりかねません。

とくに業務で手が離せない社員は、サーベイに割ける時間も限られているため、「とりあえず適当に答えておこう」という対応になる可能性があります。

パルスサーベイを設計するときは、質問数を5〜15問で設計し、社員の負担を考えて3〜5分程度で回答できるようにしましょう。

社員に「短時間で回答できる調査」と認識してもらうことで、回答に対するハードルを下げ、継続的な運用を実現できます。

パルスサーベイの本来の効果とは?活用によるメリット

パルスサーベイの目的を明確化し適切に運用することで、以下のような効果が期待できます。

サーベイを定期的に行い、職場や業務に対する考えを振り返ることで、社員に気づきを与える機会になります。

以下より、各メリットを解説します。

社員の心理状態をタイムリーに把握できる

高頻度(月1回・週1回など)で実施するパルスサーベイは、社員の状態をタイムリーに把握し、組織改善を素早く実行できるツールです。

職場環境や業務負担の変化、組織内のコミュニケーション状況といった要素をもとに、職場の問題点や社員の不調を察知して改善アクションにつなげられます。

状況に応じた適切なサポートをすることで、社員の休職や離職のリスクを軽減するなど、組織全体のパフォーマンスにもいい影響が出るのです。

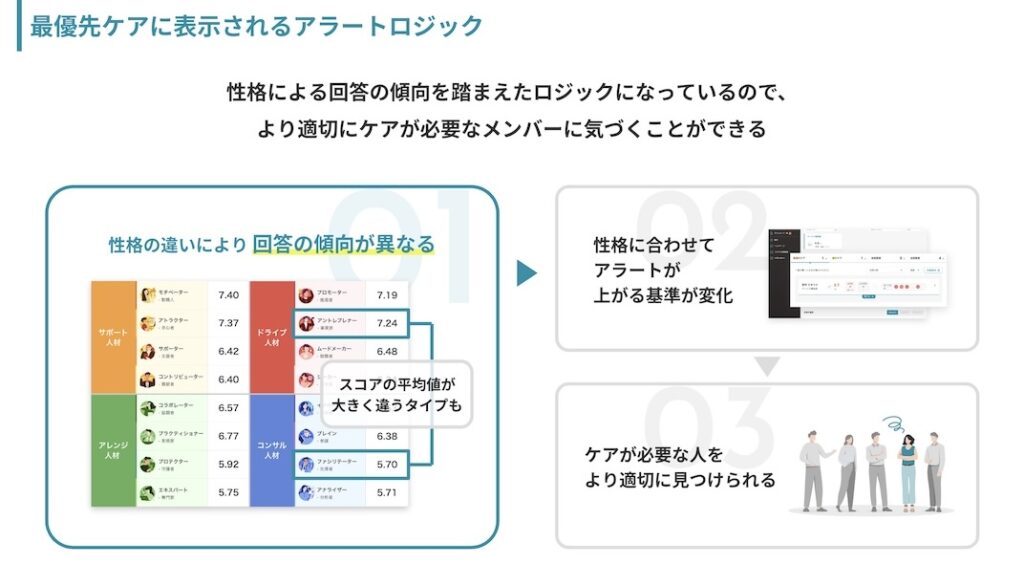

パルスサーベイツールの『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』には、ケアが必要なメンバーを知らせるアラート機能が搭載されています。そのため、「いつ、誰に、どのようなケアをすべきか」をひと目で把握可能です。

性格タイプによってアラートの基準を決められるため、社員一人ひとりの性格や状態に合わせた適切なサポートができます。

従業員エンゲージメントの向上につながる

パルスサーベイを通じて社員の意見を把握し、フィードバックや改善を継続的に行うことで、社員は「自分の声が会社に届いている」と実感するようになります。

その結果、会社への信頼が高まるとともに、「組織の一員」として積極的に行動するようになり、従業員エンゲージメントの向上につながるのです。

実際に、月1回の頻度でサーベイを配信している株式会社ペンシルでは、社員が確実に回答できるように、システムでのリマインドと個別の声かけを実施しています。

毎月の調査により「いま困っている人が、どのようなことで困っているのか」が可視化され、離職に発展するケースでも対策が打てるようになりました。

また、社員の性格検査に基づいてサーベイを実施しているため、個々の打ち手が明確になり、スコアの改善にもつながりました。

事例:組織と個人の心の健康状態を見える化し、エンゲージメントのさらなる向上へ|株式会社ペンシル

以下の記事では、従業員エンゲージメントの概念や向上によるメリットを詳しく解説しています。企業の成功事例も紹介していますので、自社の状況に合った取り組みを見つけてみてください。

社員が自分を見つめ直すキッカケになる

社員は日々の業務に追われるなかで、自分の心理状態を確認したり、組織に対する不満を考えたりする時間がない場合があります。

しかし、パルスサーベイを通じてモチベーションやストレス度合いなどを可視化することで、以下のように自分の状態を見つめ直すキッカケになります。

- 何が原因でモチベーションが低下しているのか

- 目指すキャリアに必要なスキルが身についているか

- 仕事と私生活の両方で充実した日々が送れているか

また、業務に取り組む姿勢やキャリアの方向性について考える時間も確保でき、より自己理解を深められます。

パルスサーベイの結果は、人事や上司によるフィードバックが必要です。さらに、社員が自らの状況を見極め具体的なアクションを起こすことで、結果的に生産性の向上にもつながります。

サーベイを導入する企業は増加する見込み【市場規模の拡大】

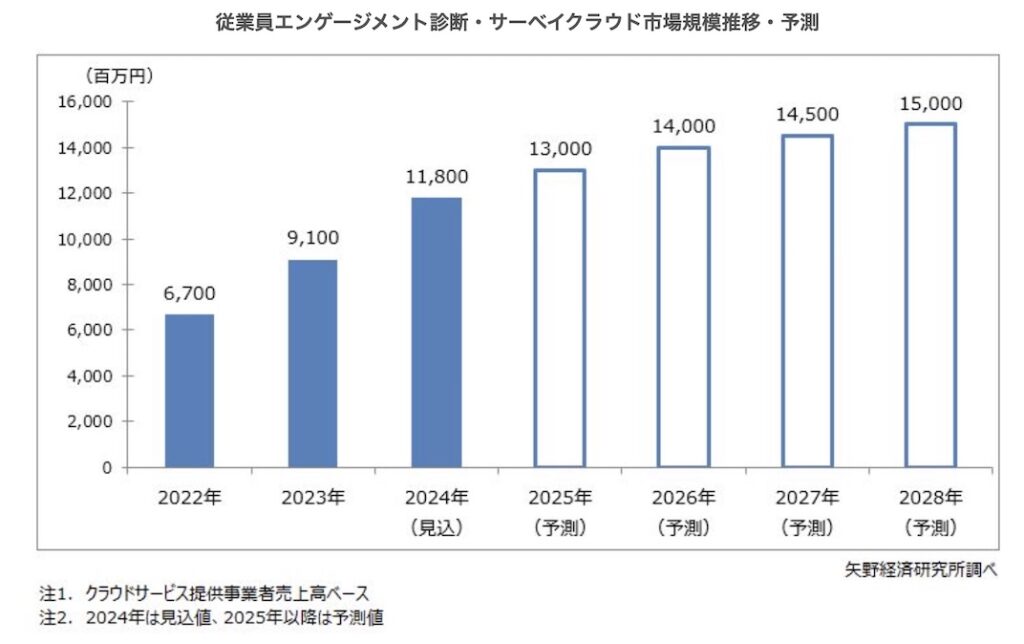

出典:従業員エンゲージメント市場に関する調査を実施(2024年)|矢野経済研究所

近年、人的資本情報としてエンゲージメントへの注目度が高まったことから、自社の状態を把握する調査(サーベイ)を導入する企業も今後増加する見込みです。

矢野経済研究所の調査(上図)によると、2024年の従業員エンゲージメント診断(サーベイ)の市場規模は、売上高ベースで118億円と報告されています。

市場規模は、2025年以降も拡大が予測されており、従業員エンゲージメントを重視する流れがさらに加速すると考えられます。

パルスサーベイのように、組織の状態を定期的に調査する仕組みは、年1回のアンケートでは把握しきれない変化を可視化できる有効な施策です。

そのため、今後は多くの企業がサーベイを導入し、社員の状態を定点観測する取り組みを強化していくことでしょう。

以下の記事では、調査データをもとにサーベイの導入率を詳しく解説しています。サーベイ導入後の運用フローも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

パルスサーベイの効果を最大化する方法5選

パルスサーベイの効果を最大化するために、以下の5つの方法を実践してみましょう。

調査ごとにデータの集計・分析をしつつ、長期視点でデータの推移を確認することで、組織全体の傾向をより深く理解できます。

以下より、活用方法を詳しく見ていきましょう。

目的を明確化して社員に共有する

目的を決めないまま調査を実施してしまうと、社員はサーベイに対する意義を理解できず、回答率の低下につながりかねません。

そのため、以下のように目的を明確化し、社員に対して積極的な参加の呼びかけを行いましょう。

- 仕事への意欲やエンゲージメントを測定し、課題や改善策を検討する

- 離職率を改善するため、業務量や職場環境による影響を把握する

実際に、日本電気株式会社(NEC)では、従業員のコンディションをタイムリーに把握するため、パルスサーベイを3ヵ月に1回(25問程度)実施しています。

管理職を対象とした「スコアの読み解き説明会」を行い、上司自らが組織の課題を把握し、目的を持って改善するように取り組んでいます。

その結果、2024年度のサーベイにおいて、エンゲージメント指数が2021年度の35%から42%まで上昇しました。

社員一人ひとりの状況に応じた質問項目にする

パルスサーベイでは、すべての社員に一律の質問を投げかけるのではなく、個々の役割や職務内容、性格に応じた質問を設定しましょう。

社員一人ひとりの状況を踏まえた質問項目にすることで、実情に合った課題が浮かび上がり、適切な対応策を検討しやすくなります。

たとえば、役職ごとに調査項目を設定する場合は、以下のような質問が考えられます。

| 管理職 | ・部下の育成にかかる時間 ・組織ビジョンの社員への浸透度 など |

| 一般社員 | ・業務内容や業務量に対する意見 ・上司や同僚からのサポート状況 など |

| 新入社員 | ・教育や研修への満足度 ・職場の雰囲気や組織文化に対するギャップ など |

ただし、年に1回行うような調査(エンゲージメントサーベイ など)に関しては、役職・役割に関係なく、同様の質問も設定しましょう。そうすることで、属性ごとの傾向や状態を把握できます。

以下の記事では、導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方を5ステップで解説しています。すぐに活用できるチェックリストもありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

調査結果は長期間の推移にも注視する

パルスサーベイでは、毎回の調査結果だけに目を向けるのではなく、長期間の推移についても注視し、状況の変化を時系列で確認しましょう。

調査時点ではスコアが高く安定しているように見えても、3ヵ月間や6ヵ月間の期間でデータを確認すると、起伏があったり回答にばらつきがあったりするためです。

具体的には、以下のようなデータの変化を捉える必要があります。

- 調査項目ごとのスコア変化量

- 一定期間におけるスコアの推移(平均)

- 回答のばらつき度合い

長期的な視点で結果を確認することで、一時的な変化に対して過度に反応することなく、根本的な問題点に対処ができます。

以下の記事では、サーベイ結果の分析方法や解釈の仕方をわかりやすく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

社員との対話を通じてフィードバックする

パルスサーベイの効果を最大化するためには、社員との対話やチームミーティングによるフィードバックが必要です。

サーベイの結果を共有することで、社員は自らの意見が組織の方針に反映されることを実感します。

その結果、定期的に行うパルスサーベイでも正確なデータを収集できるようになり、現場の状況に合わせた施策の検討が可能です。

具体的なフィードバックの手順は、以下のとおりです。

- サーベイの実施

- 結果の集計・分析による可視化

- データを提示し、社内で対話・ミーティングの実施

- アクションプランの検討と実行

- 定期的なサーベイで組織状態を確認

より具体的なフィードバックの方法を知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。「課題の見える化」から「未来づくり」までのステップを詳しく解説しています。

データ収集・分析を行う専門チームをつくる

パルスサーベイのすべての工程をスムーズに進めるためには、データの収集・分析を行う専門チームをつくるのも有効な取り組みです。

質問設計からデータ分析、結果のフィードバックまでを一貫して担うことで、調査結果をより深く掘り下げ、効果が出やすい施策を検討できます。

パルスサーベイの専門チームをつくるには、統計や分析などの専門知識を持つ「データサイエンティスト」が必要です。主に以下のようなスキルが求められます。

| スキルカテゴリ | 具体例 |

|---|---|

| 数学的理解 | 論理演算や集合演算を理解している |

| データの理解・検証 | 分析に必要なデータを想定し、目的が達成可能であるかを判断できる |

| モデル化 | 時系列分析での持つべき視点を理解している(長期トレンド、定常性など) |

データ収集・分析の専門チームをつくることで、改善策の立案もスピーディに行われ、経営戦略にも反映しやすくなります。

パルスサーベイの質問設計で考慮すべきこと【質問例あり】

パルスサーベイでは、質問内容の精度によって「正確な回答が得られるかどうか」に影響します。

質問設計をするときは、以下の3つのポイントを考慮しましょう。

簡潔で明確な質問を設定することで、社員は自分の考えを整理しやすくなり、組織改善に必要なデータを収集できます。

以下より、各ポイントを詳しく解説します。

また、パルスサーベイの質問項目や質問例をまとめた記事もありますので、本記事と合わせて確認してみてください。

質問が指す期間を明確に示す

社員の状態やスコアの変化を把握するためには、質問の指す期間を「直近1ヵ月」「過去3ヵ月」のように、明確に示す必要があります。

高頻度で行うパルスサーベイの特性上、質問の冒頭には「常に」「普段から」といった表現を使ってしまいがちです。受け取り方によっては、過去2〜3日と解釈する人もいれば、過去2〜3週間と捉える人もいます。

回答の正確性が損なわれる可能性もあるため、以下のように明確な期間を示して質問しましょう。

- この1ヵ月間、やる気を持って仕事に取り組めましたか?

- 直近1ヵ月間でストレスに感じた出来事はありましたか?

具体的な期間を提示することで、回答者は自分の状況を振り返りやすくなり、質の高いフィードバックが得られます。

調査項目ごとに複数の質問を設ける

社員の心理状態を多角的に分析するために、質問は「やる気」や「コミュニケーション」などの調査項目ごとに複数設定しましょう。

たとえば、「やる気」といっても、モチベーションの高さや仕事への集中度合いなど、個々の状況によって感じ方が異なります。

一つの質問だと回答が偏ってしまう可能性があるため、以下のように、調査項目ごとに視点を変えた複数の質問を設けてみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 調査項目(要素) | 質問例 |

|---|---|

| 仕事への意欲 | ・仕事の成果をあげるために意欲的に行動できましたか? ・担当プロジェクトの業務量は適切だと感じていますか? |

| 社内コミュニケーション | ・チーム内での情報共有は円滑だと感じますか? ・職場はなんでも気軽に話せる環境が整っていますか? |

パルスサーベイの質問数は、基本的に1回5〜15問で設定するため、月ごとに調査項目を分けるなどの工夫も必要です。

質問の内容にメリハリをつける

調査項目ごとに設ける質問は、誰もが同じスコアをつけそうな表現にするのではなく、レベル(深度)を変えてメリハリのある内容にしましょう。

質問のバリエーションを持たせて、回答が単調にならないよう工夫することで、社員一人ひとりの状況に応じた結果を得られやすくなります。

たとえば、「業務負担」に関する調査を行う場合、以下のようなレベルに応じた質問が効果的です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| レベル(深度) | 質問例 |

|---|---|

| 業務負担の有無 | 現在の業務量について、負担を感じることはありますか? |

| 業務負担の度合い | 直近1ヵ月間の業務に対して、どのくらいの頻度で負担を感じましたか? |

| 業務負担による影響 | 業務負担によって、健康やモチベーションに影響が出ていますか? |

質問内容にメリハリをつけることで、回答の偏りがなくなり、社員の状態変化をより正確に捉えられます。

性格や心理状態を可視化するなら『ミキワメ』がおすすめ

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』は、社員一人ひとりの性格や心理状態を可視化し、具体的なサポートの打ち手がわかるツールです。

3分間で回答できる調査を高頻度(月に1回程度)で実施するため、仕事への活力やエンゲージメントの状態変化を察知できます。離職や休職につながる前に対話(1on1)を行うなど、迅速なケアにつなげられます。

また、回答した社員に対しては、個々の性格に基づいた「セルフマネジメントアドバイス」が提供されるのも特徴の一つです。本人に合わせたアドバイスが提示されることで、自分自身の強みや弱みにも気づきやすくなります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 費用 | 要問い合わせ ※企業規模によって異なる |

| 特徴 | ・エンゲージメントを高めるための「打ち手」がわかる ・組織の状態をひと目で把握できる ・アラート機能で「ケアを求めている人」を察知できる |

| 公式ホームページ | https://mikiwame.com/well-being.html |

| 提供会社 | 株式会社リーディングマーク |

ミキワメの詳しい機能や特徴については、以下の記事にまとめています。実際の操作画面を用いてわかりやすく解説していますので、導入時の参考にしてみてください。

パルスサーベイを有効活用した企業の成功事例

パルスサーベイを有効活用している企業について、3社の取り組みを紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 活用方法 | 効果 |

|---|---|

| リモートワークでも社員の状態をタイムリーに把握 | ・ケアを求めている人がひと目で把握できるようになった ・社員本人も自分の状態を確認してくれるようになった |

| ケアを必要とする社員がデータで一目瞭然に | ・幹部陣からも社員に声をかけやすくなった ・離職が3/5に改善され、無事に上場も果たした |

| アラート情報をもとに社員へのサポートを実施 | ・ケア対象者全員への対応ができるようになった ・四半期あたりの休職者が「5〜6人」から「1〜2人」に減少した |

各企業の事例を参考に、自社に合ったパルスサーベイの活用法を見つけ、社員の意見を反映する社内体制を整えましょう。

また、離職防止の成功事例については、以下の記事でも解説しています。企業の実践的な取り組みを確認したい方は、ぜひご覧ください。

リモートワークでも社員の状態をタイムリーに把握|インプレッシヴ

業務システム構築の支援事業を展開する株式会社インプレッシヴでは、テレワーク環境下でも社員の状態を把握できるように、パルスサーベイを活用しています。

コロナ禍以降は、リモートワーク中心の働き方に変わり、社員一人ひとりのコンディションを十分に把握できていない状況が続いていました。

サーベイ導入後は、月1回のペースで社員の心理状態を把握し、調査結果を経営会議で共有しています。

スコアが低下している社員がいた場合は、個別に声かけをすることをネクストアクションに設定し、次の経営会議で進捗状況を確認しています。

パルスサーベイを導入したことで、ストレスを溜め込んでいる人や、ケアを求めている人がひと目で把握できるようになりました。また、マネジメント層だけでなく、社員本人も自分の状態を確認してくれることに効果を感じています。

事例:テレワーク時代のコミュニケーション革命。ミキワメが変えた社員ケアの在り方|株式会社インプレッシヴ

ケアを必要とする社員がデータで一目瞭然に|笑美面

シニアホーム関連の事業を行う株式会社笑美面(えみめん)は、東京証券取引所グロース市場への上場に向けて、社員の離職率改善に取り組みました。

以前は、ストレスチェックで社員の状態を確認していたものの、調査結果が匿名で表示されるため「どの社員がケアを必要としているのか」が判断できない状況でした。

そこで、回答した社員が実名でわかる『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入し、以下のようなプロセスで運用しています。

- 離職の兆候が出ているメンバーを抽出

- 「ケアが必要な社員」に対して、対面やWeb面談でフォロー

- 経営会議にサーベイの結果を提出・共有

サーベイを活用したことで、危険信号を出している社員がデータで一目瞭然になり、幹部陣からも声をかけやすくなりました。

その結果、離職が3/5に改善され、東京証券取引所グロース市場への上場も無事に果たしています。

事例:ミキワメの導入により離職の改善が進んだ|株式会社笑美面(えみめん)

ミキワメは、労働安全衛生法に準拠したストレスチェックを無料で利用できます。ストレスチェック義務化に向けて準備を進めている人事担当者の方は、ぜひミキワメを機能を確認してみてください。

アラート情報をもとに社員へのサポートを実施|ラクスパートナーズ

ITエンジニア派遣サービスを提供するラクスパートナーズでは、エンジニアのメンタル不調やモチベーション低下を防ぐため、積極的にサーベイを活用しています。

以前は、Googleフォームのアンケートで社員の満足度を測定していましたが、定性的な結果からは「どの部分に不満を感じているか」を読み取ることが困難でした。

そこで『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入し、以下のようなプロセスでエンジニアのサポートを実施しました。

- サーベイを月に1回配信

- 「ケアを必要としている社員」をアラートで確認

- 1on1ミーティングによる面談実施を呼びかけ

- 営業担当・プロジェクトマネージャーへの情報共有

ケアを求めている社員が可視化されたことで、対象者全員への対応ができるようになりました。その結果、四半期で「5〜6人」いた休職者数が、「1〜2人」にまで減少しています。

事例:ケアを求める社員をサポートし休職者数の減少を実現|株式会社ラクスパートナーズ

パルスサーベイに関するよくある質問

パルスサーベイは離職防止に有効な取り組みですが、導入を検討するなかで、不安や疑問を持っている企業もいます。

ここでは、よく寄せられる2つの質問を取り上げて回答します。

以下より、詳しく見ていきましょう。

パルスサーベイのデメリットは何?

前述したように、パルスサーベイには多くの利点がありますが、いくつかのデメリットも存在します。主に以下のような点です。

- 業績や評価への影響を懸念し、無難な回答が増える可能性がある

- 頻繁に調査を行うため、逆に社員のストレスになる場合がある

これらの課題を解決するためには、経営陣や人事が「結果は個人の評価に影響しない」ことを伝え、安心して回答できる環境を整える必要があります。

調査頻度については、社員にとって負担にならない設計を心がけ、月1回や四半期に1回など、自社の業務に合ったサイクルに調整しましょう。

「匿名式のサーベイにするべきか、それとも実名式にするべきか」と悩んでいる方は、以下の記事を参考にしてみてください。それぞれの実施方式の特徴やメリットを詳しく解説しています。

なぜ企業はパルスサーベイを導入するの?目的は何?

企業がパルスサーベイを導入する目的は、社員の状態をタイムリーに把握し、組織の課題を早期に発見・改善することです。

ESサーベイ(従業員満足度調査)のように年1回の調査では、問題を把握したときに対応しようとしても、すでに手遅れになっているケースも少なくありません。パルスサーベイなら月・週単位で変化を追えるため、素早い対応が可能です。

また、継続的に調査を行うことで、社員同士のコミュニケーションのきっかけにもなり、職場の活性化にもつながります。

パルスサーベイの目的は、単なるデータ収集ではなく、社員の状態を把握しながら「働きやすい環境に改善していく」ことにあります。

パルスサーベイの「意味がない」と言われる原因の特定と改善を

パルスサーベイは、社員の心理状態や意見をタイムリーに把握できる便利なツールです。しかし、調査結果を組織改善に活かさなければ、社員の信頼が損なわれてしまいます。

パルスサーベイの効果を最大化させるために、具体的な対策を改めて確認しておきましょう。

調査自体が目的にならないように、パルスサーベイの導入目的や運用方法を明確にし、社員に情報共有を行う必要があります。

社員のエンゲージメントを高め、休職や離職のリスクを軽減するために、本記事を参考にしてパルスサーベイの運用方法を再検討してみてください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位