「従業員のモチベーションが低下した気がする」

「職場の雰囲気が以前より悪くなった」

こうした職場の変化に気づいていても、具体的な原因や改善策がわからず悩んでいないでしょうか。

従業員の不満・悩みを正確に把握し、働きがいのある職場環境をつくるためには、ESサーベイ(従業員満足度サーベイ)の活用が効果的です。

ESサーベイを活用することで、仕事内容や職場環境に対する満足度を可視化し、職場の隠れた課題や離職リスクの高い従業員を把握できます。

本記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。

- ESサーベイの概要・実施目的・測定項目

- 調査結果を活かすサーベイの進め方【6ステップ】

- ESサーベイで離職者が減少!企業の導入事例

この記事を読むことで、自社に合ったESサーベイの活用方法が明確になり、従業員が安心して働ける環境がつくれます。ぜひ最後までご覧ください。

以下の資料では、会社への貢献意欲(従業員エンゲージメント)を高める方法を紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

>>「従業員エンゲージメントを測る実践⽅法と向上の秘訣」の資料をダウンロードする

ESサーベイ(従業員満足度サーベイ)とは?

とは?-1024x683.jpg)

ESサーベイ(従業員満足度サーベイ)とは、職場環境や仕事内容に対して、従業員が「どの程度満足しているか」を把握するための調査のことです。

職場の現状や課題を客観的に知るための手段として、多くの企業で導入が進んでいます。NTTコムリサーチの調査によると、2024年にESサーベイを実施した企業は68.9%で、前年に続いて約7割の実施率となりました。

ESサーベイの大きな特徴は、業績などの数字では見えない「従業員の声」を可視化できる点です。たとえば「上司との関係に不満がある」「将来の働き方をイメージできない」など、普段は言いにくい本音もサーベイを通じて把握できます。

こうした情報をもとに職場環境を改善すれば、離職の予防やエンゲージメント(仕事への貢献意欲)の向上につながります。

従業員満足度を高める方法や取り組みを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。企業の成功事例も紹介しています。

サーベイは調査内容や頻度によって種類が異なる

ESサーベイを含む「サーベイ(調査)」は、測定する内容や実施頻度によってさまざまな名称で呼ばれます。1つのサーベイでも、実施方法によって異なる呼び方をすることがあります。

たとえば、年に1回実施するESサーベイを、調査項目を分けて毎月実施する場合です。名称としては「ESサーベイ」であると同時に、高頻度で調査を行う「パルスサーベイ」にも該当します。

サーベイにはどのような種類があるのか、具体的に確認してみましょう。

| 名称の分類 | サーベイの種類 |

|---|---|

| 測定対象 | ・組織サーベイ ・従業員サーベイ |

| 測定内容 | ・ESサーベイ ・エンゲージメントサーベイ ・ストレスチェック |

| 測定頻度 | ・パルスサーベイ ・センサスサーベイ |

以下の記事では、サーベイの種類や活用時のポイントを詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ESサーベイを実施する3つの目的

ESサーベイを実施する目的として、以下の3点が挙げられます。

企業は単に従業員の満足度を把握するだけでなく、職場の状態や課題を多角的に捉え、経営や人事の施策に活かす必要があります。

以下より、それぞれの目的を詳しく解説します。

従業員のモチベーションを可視化する

従業員のモチベーションを可視化し、組織の状態を客観的に把握することで、職場の課題や問題点に対する施策を打ち出せます。

仕事に対するモチベーションは、生産性や業績に直結する重要な要素です。しかし、日常業務の中でモチベーションを把握するのは難しく、本人も自覚していないケースも少なくありません。そこで有効なのが、ESサーベイを活用した数値による見える化です。

たとえば、同じ業務内容でも部署や上司によって、従業員のモチベーションに差が出ることがあります。ESサーベイを通じて調査結果を分析すれば、以下のような目に見えない要因が浮かび上がります。

- 上司の一方的な指示が多いため、相談しにくい雰囲気がある

- 一部の従業員に業務が集中し、残業が常態化している

- 新しいスキルを学ぶ機会が少なく、将来に不安を感じている

こうした情報をもとに、従業員が抱えるストレスや不満を早期に察知してフォローすることで、モチベーションの維持・向上につながります。

以下の記事では、モチベーションアップの流れや、上司が実践すべきマネジメント手法を解説しています。企業の取り組み事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

離職リスクのある従業員を把握する

ESサーベイを活用することで、業務負担や心理状態の変化を測定し、離職リスクのある従業員を把握できます。

多くの場合、従業員が退職の意思を示す前に「評価への不満」や「人間関係のストレス」など、満足度の低下が調査結果に表れはじめます。

サーベイを通じて、心理状態の変化を察知できれば、以下のような離職リスクを把握可能です。

- 努力しても公平に評価されないと感じ、転職を意識しはじめている

- 自社での成長をイメージできず、このまま働き続けても将来性がないと感じている

- 業務量や残業が多く、体力面・精神面ともに限界を感じている

実際に、大企業を対象に「実践している若手社員の離職対策」を調査したところ、41.0%の企業で「エンゲージメントを測定する調査ツール」を活用していることがわかりました。

参考:大企業の若手社員の離職対策に関する実態調査|株式会社リーディングマーク

この結果からわかるように、心理状態の変化や離職の兆候を察知するツールは、多くの企業で離職防止の重要な施策に位置づけられています。

職場の課題を洗い出し、環境改善に取り組む

ESサーベイは、職場の課題や問題点を洗い出し、具体的な改善アクションにつなげるための有効な手段です。

従業員の声を定量的(満足度)・定性的(コメント)の両面から収集することで、現場で生じている問題を把握し、改善策を検討できます。具体例は以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 職場の問題 | 改善策 |

|---|---|

| 業務量が多く、十分な休息が取れていない | 業務の棚卸しを行い、優先順位の見直しや業務の分担・外注化を検討する |

| 就業規則や制度が形骸化しており、活用しにくい状態にある | 利用実績をもとに制度の見直しを行い、使いやすさと現場の理解を促す |

| コミュニケーションが少なく、チーム内で連携が取れていない | チームミーティングや雑談、情報共有の機会を制度として設ける |

| パソコンやネットワーク環境が古く、作業効率が著しく低下している | IT機器の更新などの予算を確保し、使用状況に応じて計画的に更新する |

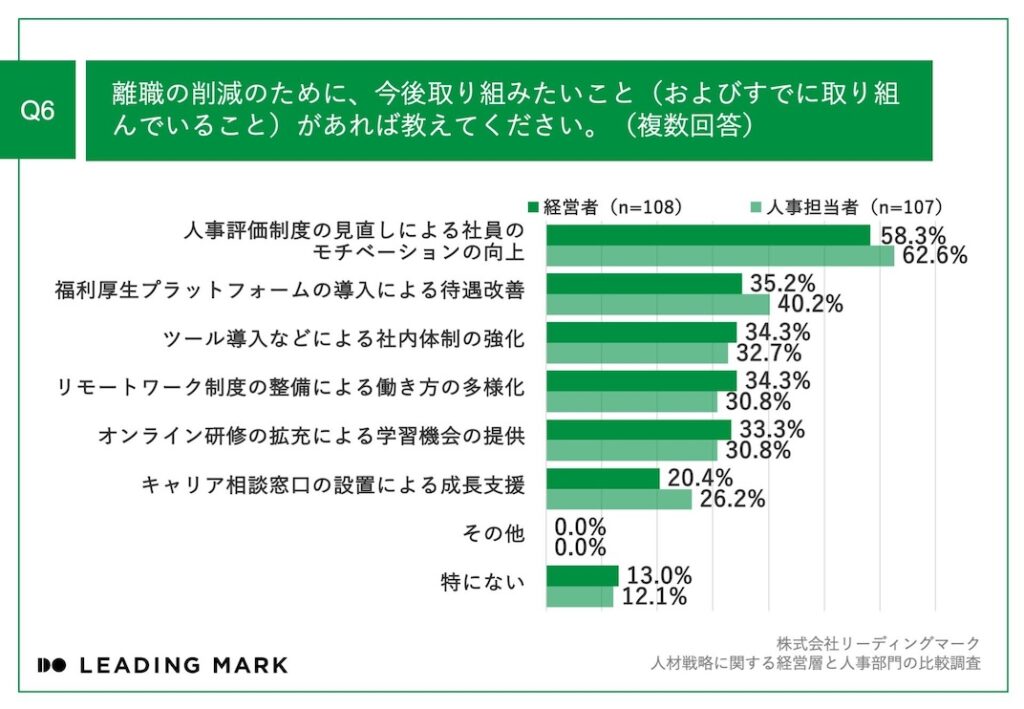

株式会社リーディングマークの調査によると、経営者・人事担当者の7割以上が「満足度の向上を図るためにも、離職の削減(職場環境の改善)に取り組むべき」と回答しました。今後取り組みたいこととして、以下が挙げられています。

ESサーベイを活用し「課題の発見と改善」のサイクルを継続していくことは、離職防止とともに、組織の持続的な成長にも直結する重要な取り組みと言えます。

ESサーベイで測定する7つの項目・要素

ESサーベイの測定項目(要素)は、主に以下の7つです。これらの項目を把握することで、従業員が抱えている課題や不満を多角的に分析し、組織改善の施策に活用できます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 測定項目・要素 | 概要 |

|---|---|

| 企業理念・ビジョン | ・企業理念やビジョンへの共感度 ・会社の方向性に対する理解度 ・自分の業務とのつながりの認識 |

| 仕事内容・役割 | ・業務内容や責任範囲に対する理解度 ・仕事へのやりがいや適性 |

| 業務負担・心理状態 | ・業務量に対する負担感やストレスレベル ・精神的な疲労の有無 |

| 労働環境・待遇 | ・オフィス環境や設備の充実度 ・勤務制度の使いやすさ、働きやすさ |

| 人事評価・キャリア | ・評価制度への納得感 ・フィードバックの有無 ・キャリアパスの明確さ |

| 職場の人間関係・チームワーク | ・上司や同僚との信頼関係 ・職場の一体感や安心感、相談しやすさ |

| 報酬(給与や賞与)福利厚生 | ・給与体系の水準や妥当性 ・各種福利厚生制度の使いやすさ |

ESサーベイの結果を活用するためには、まず「どのような調査項目があるのか」「自社の何を測るべきか」を正しく理解する必要があります。

以下の記事では、ESサーベイの質問設計や作成時のポイントについて詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

企業理念・ビジョン

企業理念やビジョンに対する共感度を測ることで、従業員が組織の方向性を「どのくらい理解・納得し、業務に結び付けているか」を把握できます。

現場レベルまで理念・ビジョンが共有されていなければ、従業員は自分の仕事が組織にどう貢献しているのかを理解できません。

以下のような質問を通じて「共感度」や「理解度」を可視化することで、組織の状態(スコア)に応じた対策を検討できます。

【質問例】

- 自社の企業理念を十分に理解できていますか?

- 会社のビジョンが日常業務と結び付いていると感じますか?

- 経営陣の言動は理念に沿っていると思いますか?

共感度が低い場合は、情報発信や対話の機会が不足している可能性があります。そのため、研修・教育や社内報を通して、企業の「目指す姿」を繰り返し伝えることが重要です。

以下の記事では、企業文化を醸成・浸透させるためのプロセスを詳しく解説しています。ESサーベイを設計するときの参考にしてみてください。

仕事内容・役割

仕事内容や役割に対する理解・納得感を把握することで、従業員が「どれだけ前向きに仕事に取り組めているか」を確認できます。

具体的な目標や方針が不明確なままだと、仕事の進め方に迷いが生じるだけでなく、やりがいや達成感も感じにくくなります。

また、個々の能力・スキルに合った仕事内容かどうかも、満足度に影響を与える重要な要素です。ESサーベイでは、以下のような質問が用いられます。

【質問例】

- 現在の仕事内容にやりがいを感じていますか?

- 自分の強みを仕事で活かせていると思いますか?

- 毎日の仕事が目標に向かって順調に進んでいると感じますか?

「やりがいを感じていない」「強みを活かせていない」といった回答が多い場合は、担当業務の見直しや配置転換、目標設定の再調整などの施策を行う必要があります。

業務負担・心理状態

従業員が日々の業務に「どのような心理状態で取り組んでいるのか」を把握することで、業務過多やストレスによるパフォーマンス低下を察知できます。

「仕事が終わらない」「ミスが頻繁に起きている」といった心理的な負担は、本人も口に出して言いにくいため、深刻な問題になる可能性があります。

とくに業務量の多さやプレッシャーの大きさは、メンタルヘルス不調や休職・離職のリスクにつながる重要な測定項目です。主に以下のような質問を用いて、調査を行います。

【質問例】

- 業務量は適切だと感じていますか?

- 締め切りや納期に過度なプレッシャーを感じていますか?

- 心身ともに安定した状態で働けていますか?

これらの質問で職場の課題を把握することで、業務の再配分や人員補充、ストレス対策(セルフモチベーション など)といった改善が可能になります。

また、ストレスの感じ方・受け止め方は、個人の性格によって異なります。以下の記事では、ストレス耐性の高い人・低い人の特徴を解説していますので、結果を分析・活用するときの参考にしてみてください。

労働環境・待遇

職場環境や待遇(勤務体系・時間 など)に対する満足度を把握することで、従業員が安心して働ける環境が整っているかを評価できます。

たとえ仕事内容にやりがいを感じていたとしても、作業スペースや照明などの物理的な環境に問題があれば、ストレスの蓄積やパフォーマンスの低下につながりかねません。

また、「有給が取りにくい」「通勤時間が長い」といった不満は、心身の疲労だけでなく、会社に対する信頼や愛着を失う要因にもなります。

主に以下のような質問で、労働環境・待遇に関する満足度を測定します。

【質問例】

- オフィスの温度や騒音など、物理的な環境に問題はありませんか?

- フレックスタイムを積極的に活用していますか?

- 上司は休暇取得を促す呼びかけをしていますか?

これらの結果をもとに、オフィス設備の更新や勤務制度の見直しなどを行うことで、満足度の向上につながる「働きやすい環境」を整えられます。

人事評価・キャリア形成

ESサーベイでは、「人事評価に納得できているか」「キャリアを思い描けているか」といった視点から、従業員の満足度を測定します。

評価の仕組みや判断基準が示されていなかったり、昇進・昇給のルールが曖昧だったりすると、自分の努力が正しく評価されているかがわかりません。

人事評価・キャリア形成に関する主な質問は、以下のとおりです。

【質問例】

- 評価の基準や内容を十分に理解できていますか?

- 上司からのフィードバックは適切に行われていますか?

- スキルアップの機会が提供されていると感じますか?

これらの項目は、従業員の定着率や成長意欲(成長実感)に影響する要素です。そのため、調査結果をもとに、評価制度の見直しやキャリアパスの明確化を検討する必要があります。

以下の記事では、従業員が人事評価に納得しない理由と対策を解説しています。本記事と合わせて、施策検討時の参考にしてみてください。

職場の人間関係・チームワーク

上司や同僚と信頼し合えているか、困ったときに相談しやすい雰囲気があるかを確認し、職場の人間関係やチームワークの良し悪しを見える化します。

どれだけやりがいのある業務であっても、職場の雰囲気が悪く、意見を気軽に言えない状態が続くと、従業員のストレスは蓄積していく一方です。その結果、職場に対する不満が強くなり、離職のリスクが大きくなります。

ESサーベイでは、以下のような質問で「人間関係・チームワーク」の満足度を測定します。

【質問例】

- 職場の人間関係は良好だと感じますか?

- 困ったときに助け合える雰囲気がありますか?

- 上司とのコミュニケーションは取りやすいと感じますか?

人間関係に関する課題を把握できれば、1on1ミーティングの強化や、コミュニケーションツールの導入など、具体的な改善策を検討できます。

報酬(給与や賞与)・福利厚生

ESサーベイでは、成果に見合った報酬かどうか、福利厚生が利用しやすいかどうかといった観点から、報酬制度に対する従業員の受け止め方を把握します。

たとえば、同じような成果を挙げているのに「隣の部署のほうが給料が高い」と感じるような状況では、評価・報酬に対する不公平感も生まれかねません。

報酬は仕事への対価であると同時に、会社からの評価を示すものでもあります。そのため、報酬への満足度が低い状態が続けば、離職や転職の要因となることがあります。

ESサーベイでは、以下のような質問を通して「報酬・福利厚生」に対する満足度の測定が可能です。

【質問例】

- 給与・賞与の金額や支給基準は妥当だと感じますか?

- 報酬は、現在の仕事の成果に見合っていると思いますか?

- 福利厚生(住宅手当、通勤補助 など)が整っていると感じますか?

調査を通して「従業員の期待」と「実態」のギャップを把握することで、給与体系の見直しや福利厚生の利用促進など、納得感のある待遇改善に取り組めます。

ESの向上によってエンゲージメント(貢献意欲)も高まる

も高まる-1024x676.jpg)

ES(従業員満足度)が高い職場では、従業員のエンゲージメント(組織に貢献しようとする意欲)も高まる傾向があります。

働きがいのある職場で、かつ待遇や人間関係に満足感を持っていると、仕事に対して前向きに取り組む意欲(姿勢)が生まれるためです。

組織心理研究所(株式会社リーディングマーク)の調査報告によると、仕事内容・人間関係・業務負担の3つの満足度が、以下のエンゲージメントに影響するとしています。

| ワークエンゲージメント | 仕事に対する熱意・没頭・活力 |

| 従業員エンゲージメント | 会社への貢献意欲・愛着 |

参考:ミキワメ ウェルビーイングサーベイ調査レポート|組織心理研究所

満足度とエンゲージメントは別の概念ではありますが、満足度の低い職場環境が続いてしまうと、従業員一人ひとりのエンゲージメント向上は望めません。

つまり、ESサーベイによる組織改善は、単なる満足度向上にとどまらず、組織全体の生産性やチームの一体感を高める効果にもつながるのです。

以下の記事では、従業員満足度と従業員エンゲージメントの違いについて詳しく解説しています。2つの要素を高める方法も紹介していますので、ESサーベイ活用時の参考にしてみてください。

ESサーベイの実施手順【6ステップ】

ESサーベイを実施するときは、以下の6つのステップで進めます。

サーベイの結果を有効活用するには、調査そのものが目的にならないように、手順を明確にした運用が必要です。

以下より、各ステップを詳しく解説します。

1.調査目的の検討・設定

ESサーベイを実施する前に、まず「なぜ実施するのか」「何を改善するために調査を行うのか」を明確にしましょう。目的が曖昧なまま実施すると、本当に質問すべき項目を見誤り、調査結果をどう活かせばよいかもわかりません。

以下のように目的を明確にすることで、調査対象やタイミングも具体的に設定しやすくなります。

【目的例】

- 従業員のモチベーションの現状を把握し、組織活性化のヒントを得る

- 離職リスクが高い部門や従業員を特定し、早期のフォローを行う

- 職場環境や待遇への満足度を確認し、改善点を洗い出す

- 部署ごとのチームワークやコミュニケーション状況を可視化する

- 企業理念・ビジョンが現場にどれだけ浸透しているかを確認する

また、調査目的は全従業員に共有し、経営陣の考えを現場に伝えることが重要です。「調査結果をどう活かすか」まで具体的に説明しておくことで、調査に対する理解や協力を得やすくなります。

2.質問項目の設計

調査目的が明確に定まったら、それに沿って質問項目を設計します。項目数が多すぎると従業員に負担がかかる一方で、少なすぎると分析に必要な情報を得られません。

バランスのよい設計をするためには、前述した7つの項目(企業理念・仕事内容・業務負担 など)をベースに、自社の課題に即した質問を加えることがポイントです。

また、質問は従業員の心理状態や行動を測定できるよう、具体性と客観性を意識して設計しましょう。

【設計時のポイント】

- 質問は曖昧な表現を避け、具体的な状況をイメージできる内容にする

- 調査目的に関係のある質問に絞り、不要な質問を設けない

- 1つの質問で複数のことを尋ねないようにする

- 回答しやすい選択式の質問にする(例:5段階評価 など)

以下の記事では、エンゲージメントに関する質問項目や質問例を解説しています。サーベイ設計時の参考にしてみてください。

3.従業員への説明・調査実施

調査を実施する前に、調査方法や結果の活用方針をしっかり従業員に説明しましょう。説明が不十分だと「人事評価に影響するかもしれない」と誤解されるなど、正確な回答を得られない可能性があります。

従業員に説明するときは、以下の点を具体的に伝えましょう。

- 調査を行う目的(何のために実施するのか)

- 調査内容(どのような項目を聞くのか)

- 調査方法(実名式か匿名式か など)

- 結果の取り扱い(個人が特定されることはない など)

- 調査結果の活用方針(職場環境の改善に活かす など)

説明後は、設定した時期・方法に基づいて調査を行います。パソコンやスマホなど複数の回答方法を用意すると、時間や場所を選ばず回答でき、回答率の向上も期待できます。

4.調査結果の集計・分析

サーベイ終了後は、速やかにデータを集計・分析し、組織状態(満足度)を確認します。部門・項目ごとの傾向を把握するために、以下の点を考慮して分析しましょう。

【集計・分析時のポイント】

- 回答データを属性(部署・年齢層 など)ごとに分類して集計する

- 各質問の平均値・中央値を算出し、全体の傾向を把握する

- 部署間でデータを比較し、満足度の高低・ばらつきを確認する

- スコアが低い項目を抽出し、課題が必要な領域を特定する

- 前回調査と比較し、満足度の変化を分析する

また、スコアで表示される満足度に着目するだけでなく、自由記述欄のコメントから、従業員が感じている具体的な課題や本音を把握することも重要です。

以下の記事では、サーベイの結果を分析する方法と、具体的な活用方法を解説しています。本記事と合わせて、データ活用時の参考にしてみてください。

5.従業員へのフィードバック・改善策の実施

データの集計・分析後は、その結果と改善策(アクションプラン)を従業員にフィードバックしましょう。具体的な方法は以下のとおりです。

【フィードバックの方法】

- 全社向けの報告会を実施する

- 部署単位のミーティングで共有する

- 社内報や社内ネットワークで結果を公開する

- 1on1ミーティングで個別にフォローする

フィードバックを通して、従業員に「調査が無駄ではなかった」と実感してもらうことで、ESサーベイを組織改善のツールとして定着・浸透が図れます。

また、改善策を実行するときは、「すぐできること」と「時間がかかること」の優先順位を明確にし、段階的に実施・検証を行っていきましょう。

以下の資料では、サーベイの結果を活用した「離職率の改善と生産性向上を実現する方法」を解説しています。無料でダウンロードできますので、施策を検討するときにご活用ください。

>>「【実例から学ぶ】エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする

6.改善後の調査・施策の見直し(PDCA)

改善策を実施したあとは、もう一度サーベイを配信して効果の検証を行います。

効果が現れていない場合は、施策が現場に浸透していない、または課題の把握が不十分だった可能性があります。その場合は、以下のような方法で再度原因を掘り下げ、アプローチ方法を見直しましょう。

- 部署別にデータを細かく分析し、どこに課題が集中しているか再確認する

- 自由記述欄のコメントを精査し、現場の声から改善のヒントを抽出する

- マネジャーや現場リーダーへのヒアリングを実施する

反対に、スコアが改善していれば、どの取り組みが効果的だったかを振り返り、他部署への水平展開や施策の継続を検討しましょう。

一度のESサーベイで終わらせるのではなく、定期的に実施してPDCAサイクルを回すことで、組織改善の精度とスピード感が高まります。

継続的な改善を実現するためには、強固な組織の基盤をつくる必要があります。以下の記事では、組織づくりの基本原則と進め方を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ESサーベイを実施するときの注意点

ESサーベイを組織改善のツールとして活用するためには、実施時の工夫や配慮が必要です。調査時に注意すべきことは、以下の4点です。

以下より詳しく解説します。

事前に調査目的や方法を周知する

ESサーベイを実施するときは、事前に調査目的や内容、結果の活用方法をしっかり説明することが重要です。調査の意図が伝わっていないと、従業員は「またよくわからない調査をするのか」と不安や疑念を抱く可能性があります。

たとえば、「調査結果が評価に影響するのでは」といった誤解が広がると、本人が感じていることよりも高い点数を付けるなど、本当の課題が見えなくなってしまいます。

説明会や社内チャット、メールなど複数の手段を使い、全従業員が理解できる方法で周知を行いましょう。

また、人事評価には一切影響しないことや、結果を職場環境の改善に活用することも合わせて伝えると、調査に対する抵抗感を軽減できます。

個人が特定されないよう配慮する

従業員の率直な意見を引き出すためには、「誰がどのような回答をしたか」を特定されないよう配慮が必要です。

小規模の部署や入社年などでデータを細かく分析してしまうと、回答者が特定されるリスクが高まります。たとえば「入社2年目で営業部に所属する人」が社内に1人しかいなければ、集計の仕方によっては、その人の回答内容だと推測されてしまいます。

回答データを集計・分析するときは、最低3人以上の集団で結果をまとめるなど、統計的な方法も検討しましょう。

匿名式のサーベイを活用すれば、個人が特定される可能性は低くなります。ただし、個人の心理状態を把握したい場合は、実名でのサーベイの検討が必要です。

以下の記事では、匿名・実名それぞれの特徴を詳しく解説しています。どちらの方法で実施するか悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

「ケアが必要な人」を把握したい場合は、実名式のサーベイが有効

従業員の心理状態を把握し、個別にフォローをしたい場合は、実名で回答するサーベイが有効です。

たとえば、「現在の仕事に強いストレスを感じている」といった回答があった場合でも、すぐに本人と面談を行って、状況に応じてサポートを検討できます。

-1024x501.jpeg)

サーベイ結果をもとに個別のサポートを行うことで、従業員の心理的安全性(安心して発言できる状態)を高めるだけでなく、離職リスクの軽減にもつながるのです。

ただし、実名式にすることで、回答が遠慮がちになる可能性もあります。そのため、事前に結果の活用方法と「関係者以外には共有しないこと」を伝えましょう。

質問すべき項目に絞り、回答の負担を減らす

ESサーベイを実施するときは、目的に沿った質問項目と質問数を設定し、回答に対する心理的なハードルを減らす工夫が必要です。

質問数を多くしすぎると、回答に時間がかかる上に、途中で離脱するリスクが高くなります。1回の調査ですべての情報を集めるのではなく、以下のように質問すべき項目に絞ることが重要です。

- 事前に決めた調査目的に関連する項目だけに絞る

- 課題が多いと感じるテーマに焦点をあてる

- 過去のサーベイでスコアが低かった項目に限定する

- 調査ごとにテーマを分け、1回あたりの質問数を減らす

また、定期的に実施する前提であれば、テーマごとに調査を分けて「月1回・週1回」などの頻度で実施する方法(パルスサーベイ)も検討しましょう。

以下の記事では、パルスサーベイの質問項目と質問例を詳しく解説しています。高頻度での調査を検討している方は、ぜひ確認してみてください。

サーベイフィードバックで従業員と直接対話する

サーベイを実施したあとは、ただ結果を共有するだけでなく、現場(従業員)との対話を重視したフィードバックが重要です。具体的には、以下の手順で行います。

【サーベイフィードバックの手順】

- サーベイを実施する

- 結果の集計・分析を行い可視化する

- データを提示し、社内で対話する

- アクションプランを検討・実行する

- 定期的なサーベイで組織状態を確認する

社内で対話するときは、組織や自分自身の現状を踏まえて、「これからの未来、どのようになりたいのか」を話し合います。その上で、理想を実現するための具体的なアクションプランを決めましょう。

対話を通じて「現場の声」を改めて聞くことで、従業員が本当に必要としている改善点や、これまで気づけなかった課題を見つけられます。

以下の記事では、サーベイフィードバックの効果や具体的な手順を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ESサーベイの結果を活用した取り組み【企業事例】

ESサーベイの活用事例を通じて、具体的な取り組みを2つ紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 取り組み | 効果 |

|---|---|

| 個々の満足度を可視化し、ケアを求めている人との面談を実施 | 休職者数が四半期あたり「5〜6人」から「1〜2人」に減少 |

| サーベイの性格診断を活用し、分析に基づくアプローチを実施 | 離職率が高かった施設では「8〜9人」の離職が「2〜3人」に減少 |

ESサーベイの活用によって、会社に貢献しようとする意欲(従業員エンゲージメント)の向上にもつながります。

以下の記事では、サーベイを使った企業のエンゲージメント施策を紹介しています。本記事と合わせて確認してみてください。

個々の満足度を可視化し、ケアを求めている人との面談を実施

ITエンジニア派遣サービスを提供するラクスパートナーズは、休職やメンタル不調で離職者が増加する中、属人的な判断で従業員へのサポートが行われていました。

同社はこの課題を解決するために、サーベイで従業員の満足度や心理状態を可視化し、具体的な支援策を検討しています。サーベイの活用手順は、以下のとおりです。

- 月1回の頻度でサーベイを配信

- 調査結果から「ケアが必要な従業員」を把握

- ケア対象者との1on1面談を実施

面談では、派遣先での業務状況や働き方、本人が話したいことを自由に話してもらうよう配慮しています。また、ケア面談を担当する専任の従業員も雇用し、全員に対応できる環境を整備しました。

これらの取り組みによって、社員が自身の心理状態に気づく機会にもなり、結果として休職者数が四半期あたり「5〜6人」から「1〜2人」に減少しています。

事例:ケアを求める社員をサポートし、休職者数の減少を実現|株式会社ラクスパートナーズ

サーベイの性格診断を活用し、分析に基づくアプローチを実施

介護サービスを展開するクリーンハウス株式会社では、介護業界の特性上、離職率の高い状態が続いていました。

とくに13拠点ある事業所の中で、「離職率が高い事業所」と「そうでない事業所」がはっきり分かれてしまっていることが課題でした。

これを改善するため、同社は性格検査とサーベイを活用し、従業員一人ひとりの「性格タイプ」と「心理状態」の可視化を行いました。

施設長には、職員の結果を閲覧できる権限を付与し、サーベイ結果をもとに「職員との関わり方やケア方法を人事が相談に乗る」という形で運用しています。

この運用により、従来は感覚的だった職員への対応が、客観的データに基づくコミュニケーションへと変化しました。施設長自身がデータを確認し、職員の状態を丁寧に読み解きながら一人ひとりと向き合っています。

サーベイの活用により、離職率は25%から20%に低下し、とくに離職率が高かった施設では「8〜9人」の離職が「2〜3人」に減少する大きな効果を上げています。

事例:離職率が下がり、人への向き合い方が変わった|クリーンハウス株式会社

従業員の離職を防ぐなら『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』

従業員の離職を防ぐためには、心理状態の変化をいち早く察知し、個別に適切なケアやサポートを行うことが重要です。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を活用すれば、ES(従業員満足度)を測るだけでなく、心身の状態やストレス状況に応じた「具体的なケア方法」がわかります。

従業員一人ひとりの性格を踏まえたアドバイスによって、早期のフォローと的確なケアが可能になり、離職や休職の防止につながります。

ミキワメの主な特徴は、以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 主な特徴 | 概要 |

|---|---|

| 実名で回答するサーベイ | ・従業員は実名で回答するため、一人ひとりの状態を確認できる ・状態の悪い従業員を見つけて、1on1面談や業務調整など、個別にフォローアップできる |

| 性格を踏まえたサーベイ | ・性格検査の結果をもとに、従業員の心理状態を解釈する ・個々の性格傾向を踏まえて「どのようにその人をケアすればいいのか」をアドバイスする |

| 3分間で回答できるサーベイ | ・従業員の性格を考慮し「本当に質問するべきポイント」に絞って検査をする ・短時間(3分間)かつ高頻度(月に1回)の調査で、タイムリーに従業員の状態変化に気づける |

また、カスタマーサクセスチームによる導入支援や、調査結果の分析サポートも行っています。

「ミキワメを導入しようか悩んでいる」という方は、無料トライアルも実施中ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ESサーベイに関するよくある質問

ESサーベイに関する「よくある質問」について、以下の2点に回答します。

それぞれ詳しく解説します。

そもそもESは何の略?EXとの違いは?

ESとは「Employee Satisfaction(従業員満足度)」の略で、従業員が自分の仕事や職場環境にどれほど満足しているかを示す指標です。企業にとっては、従業員が「安心して働き続けられる環境が整っているか」を判断する大切な目安になります。

一方、EX(Employee Experience)は「従業員体験」と呼ばれており、従業員が会社での経験全体をどう感じているかに焦点をあてた概念です。入社から退職までの一連の体験に対して、どれだけポジティブな印象を持っているかを評価します。

つまり、ESは「今の満足度」を測るものであり、EXは「会社での体験価値」に注目している、といった点が主な違いです。

ESサーベイはEX向上の手段としても活用されるため、両者は密接に関連している概念と言えます。

ESサーベイを実施するメリットは?デメリットはない?

ESサーベイの最大のメリットは、会社に対する従業員の本音(価値観や考え)を可視化できることです。

数値やコメントから「何に満足し、どこに課題を感じているのか」が明確になるため、職場環境の改善に必要とされる情報を収集できます。

また、部署・年齢別などの傾向を把握し、どの組織に課題が集中しているのかを特定することで、現場の状況に合わせた改善策を打ち出せます。

デメリットとしては、調査をしただけで何も改善されない場合、従業員に不信感を与えてしまうことです。その結果、回答率が低下する可能性もあります。

ESサーベイを実施するときは、調査結果を必ず改善アクションに結び付け、効果検証を繰り返す仕組みづくりが必要です。

まとめ:ESサーベイを活用し「働きがいのある職場」に改善しよう

ESサーベイは、会社に対する従業員の不満・意見を見える化し、組織改善の起点となる有効なツールです。

調査結果をもとに具体的なアクションプランへと結び付けることで、従業員が安心して働ける「やりがいのある職場」をつくり出せます。

ただし、調査の設計やフィードバックの方法によって効果が大きく変わるため、定期的なサーベイと効果検証を繰り返しながら「組織づくり」を継続することが重要です。

従業員の声と真摯に向き合い、組織としてよりよい職場環境を築いていくために、ESサーベイを積極的に活用してみましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位