- エース社員のやる気が出ない4つの原因

- やる気が低下したときの影響【離職・転職の可能性】

- エース社員のやる気を上げる方法・企業事例

「成果をあげていた社員が、最近やる気を失っている気がする」

「エース社員のやる気を上げるには、どのような取り組みが必要なのか」

このような悩みを抱えている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

リーダー的な存在で周囲からの期待も大きいエース社員ですが、評価制度の不透明さや業務量の多さが原因となって、やる気を失ってしまうケースも少なくありません。

本記事では、エース社員がやる気をなくす原因を考察し、やる気を高める方法や離職防止の取り組みについて詳しく解説します。

この記事を読み終えることで、エース社員のモチベーション低下を未然に防ぎ、自社で活躍の場を広げられるような組織づくりを実現できます。

以下の資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介していますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐ!「EX(従業員体験)」で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

エース社員の特徴【常に成長を求める人材】

エース社員は、与えられた仕事をそつなくこなすだけでなく、成果を出し続けるために常に新たな課題に挑戦しながら、自らの成長を追い求めている人材です。

新しい能力・スキルの習得に「嬉しさ」や「楽しさ」を感じており、さらに活躍の場を広げていこうと努力を惜しみません。

自己成長が組織への貢献につながることも理解しているため、任された仕事が「会社の業績や価値の向上にどう影響するか」といった視点で行動する傾向があります。

一方で、新しい仕事に挑戦できない職場環境だと、成長の実感が得られないことに不満を抱きやすく、やる気の喪失とともにパフォーマンス低下にもつながりかねません。

エース社員がやる気を失ってしまう原因については、次節より深掘りします。

また、高い成果を出し続けるエース社員(ハイパフォーマー)の特徴を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

エース社員のやる気が出ない原因とは?

エース社員のやる気が低下する原因として、以下の4点に関する不満や悩みが挙げられます。

| 原因 | 具体例 |

|---|---|

| 人事評価 | 成果を出しても昇給・昇進が見込めない |

| 職場環境 | 業務量が膨大で新しい仕事に挑戦できない |

| キャリア | 仕事を通して成長を実感できない |

| 人間関係 | チーム内の信頼関係に課題がある |

やる気を失ってしまうと、表面上はいつも通り仕事を淡々とこなしているように見えても、内心では転職を視野に入れている可能性があります。エース社員のモチベーション低下のサインを察知し、離職につながる前に対処しましょう。

やる気を上げる方法や企業事例については、本記事の後半で詳しく解説していますので、以下のリンクからチェックしてみてください。

>>「エース社員のやる気を上げる方法・取り組み」を確認する

※記事後半にジャンプします

※エン・ジャパン株式会社の「仕事のやりがいに関する調査レポート」をもとに解説します。

【人事評価】成果を出しても昇給・昇進が見込めない

エース社員は、自らの努力や成果に対して正当に評価されないと「どれだけ頑張っても意味がない」と感じ、仕事へのやる気を失ってしまいます。

とくに、昇給・昇進の評価基準が定められていない場合「あの人は昇給したのに、なぜ自分の給料は上がらないのか」といった、不公平感や不信感が生まれやすいです。

エン・ジャパン株式会社の調査によると「仕事でやりがいを感じることがない」と回答した人の45%が、その理由に「頑張っても給与・役職が上がらないから」を挙げています。

このように昇給・昇進が見込めないと、エース社員は将来のキャリアに希望が持てず「この会社で働き続けるべきか」と考え始めます。

会社側としては、評価基準の明確化と透明性を確保し、すべての社員が「なにをすれば評価されるのか」を理解できるような評価制度への見直しが必要です。

【職場環境】業務量が膨大で新しい仕事に挑戦できない

エース社員は、周囲から頼られることにやりがいを感じる一方で、責任感の強さから多くの業務を引き受けてしまう傾向があります。

そのため、新しい仕事への挑戦やスキルアップの機会が少なくなり「このまま同じ仕事をしていてもいいのだろうか」と、将来に対する不安を抱くようになります。

エン・ジャパン株式会社の調査においても、仕事でやりがいを感じない理由として、以下のような職場環境に関する回答がありました。

- 同じ仕事を繰り返しているから(31%)

- 興味のある仕事ではないから(25%)

- あまり人の役に立つ仕事ではないから(8%)

とくに、慢性的な人手不足が起きている企業では、ルーティンワークに時間を奪われる状況が続くことで、生産性や業務品質の低下につながる可能性もあります。

仕事の見える化や業務負担の平準化を進め、エース社員が「新しい仕事への挑戦と成長」に時間を使えるように、会社側がサポートする必要があります。

【キャリア】仕事を通して成長を実感できない

エース社員は成長志向が強く、日々の業務を通じて「自分は成長している」という実感を追い求めます。

しかし、与えられた仕事が単調で難易度が低い場合や、スキル習得につながらない業務内容だと、将来のキャリアに対する不安を抱くとともにやる気も失ってしまいます。

エン・ジャパン株式会社の調査においても、仕事のやりがいを感じない理由として、28%の人が「成長を実感できないから」と回答しました。

そのほかにも「楽な目標しか与えられない」といった回答もあり、目の前の仕事が「キャリアにどのような影響があるのか」がわからない状況も要因として考えられます。

会社側としては、社員一人ひとりがキャリアをイメージしながら成長を実感できるように、目標管理制度の整備やキャリアパスの明確化などの取り組みが求められます。

【人間関係】チーム内の信頼関係に課題がある

仕事を淡々とこなすエース社員といえども、人間関係によるモチベーションへの影響は大きく、お互いに信頼関係を築けていないと、やる気を下げる原因となります。

とくに、上司とのコミュニケーションが不足していると、自分から意見を発信しづらくなり、重要なプロジェクトの進行が停滞する可能性もあります。

エン・ジャパン株式会社の調査においても、仕事のやりがいを感じない理由として、以下のような人間関係に関する回答がありました。

- 職場に尊敬する人がいないから(28%)

- 上司が苦手だから(19%)

また、高い評価に対して職場内で嫉妬や批判が生まれやすい職場だと、エース社員は孤立しやすくなり、主体性や積極性が失われる原因にもなります。

1on1ミーティングやチームビルディング(※)を活用し、日常的な対話で信頼関係をつくることが、職場・チーム内で求められる取り組みと言えます。

(※)個々の能力を最大限に発揮しながら、目標を達成できるチームをつくること。

エース社員のやる気が低下したときに生じる影響

エース社員のやる気が低下すると、以下のように組織全体にも大きな影響があります。

エース社員は、取引先・顧客との接点を多く持っているため、モチベーションの低下によって信頼関係や業務品質にも悪影響を及ぼします。

社員同士のコミュニケーションが減る

エース社員のやる気が低下すると、仕事に取り組む姿勢が消極的になるのと同時に、日常的なコミュニケーションの「量と質」に影響が出始めます。

普段は周囲を巻き込み、前向きな雰囲気を生み出している存在が、発言を控えたり会議での反応がなくなったりすることで、自然とチーム内の対話も減っていきます。

エース社員は同僚や後輩社員にとって頼れる相談相手でもあるため、社員同士のコミュニケーションが減ってしまうと、チーム内の信頼関係も崩れかねません。

職場の活力が失われるのを防ぐためにも、定期的な1on1ミーティングや社内イベントを通じて、コミュニケーションの活性化に取り組む必要があります。

良好な人間関係を築くための具体的なアイデアや、企業の取り組み事例については以下の記事でも詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

他の社員のモチベーションも低下する

ミスを恐れず果敢に挑戦するエース社員の存在は、他の社員にもいい影響を与え、その前向きな姿勢に「自分も努力しよう」と考え行動する社員も少なくありません。

しかしエース社員のやる気を失っている姿を見かけると、「頑張っても評価されない」といった意見が職場に広がり、意欲的に働く社員が減ってしまいます。

会社に対するネガティブな雰囲気が広がった場合、チームの士気が下がるだけでなく、連鎖的な離職を引き起こす可能性もあります。

会社側としては、エース社員を含めた組織全体の状態にも目を配り、モチベーションを高められるような取り組みが必要です。以下の記事では、モチベーションの向上施策や具体例を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

エース社員が他社への転職を考える

成果に対する正当な評価がされなかったり、昇進・昇給が見込めなかったりすると、エース社員は現職でのキャリアの展望をイメージできず、転職を検討し始めます。

市場価値の高いエース社員は、他社から魅力的なオファーを受けるケースもあるため、現職での存在価値を見いだせなければ、転職を選択してしまいます。

エース社員の離職によって、重要なプロジェクトの遅延や中止、さらには取引先との契約決裂といった事態を招き、組織運営そのものが難しくなる可能性も否定できません。

会社側としては、定期的にキャリアに関する対話をしつつ、サーベイを通じて離職傾向を察知するなど、手遅れになる前にフォローを行う必要があります。

以下の資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職を防ぐ方法を紹介しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐ!「EX(従業員体験)」で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

エース社員が離職・転職を決断する4つの理由

エース社員が転職を決断する背景には、一時的な不満や感情ではなく、積み重ねられた「組織的な課題」が影響しています。主に以下の4点が挙げられます。

エース社員のモチベーションを高める方法については、本記事の後半で詳しく解説しています。実際に離職を防いだ事例も紹介していますので、以下のリンクからチェックしてみてください。

>>「エース社員のやる気を上げる方法・取り組み」を確認する

※記事後半にジャンプします

また、エース社員が会社を辞める理由は、企業規模や業界によってさまざまです。以下の記事では、中小企業ならではの課題や解決策を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

周囲からの期待や責任が大きすぎる

エース社員は高い成果を出し続けるがゆえに、多くのプロジェクトや意思決定を任され、周囲からの期待を一手に背負う傾向があります。

しかし、過剰な期待・責任が集中すると「失敗は許されない」「期待に応え続けなければならない」といったプレッシャーが重くのしかかり、心理的なストレスが蓄積されます。

株式会社リーディングマークの調査においても、エース社員が感じる悩みとして、50.6%の人が「過剰な期待や責任が集中し、プレッシャーが大きい」と回答しました。

さらに「あなたの悩みに対して、会社は適切な対策を講じていると感じますか」と質問したところ、55.4%の人が「全く感じない・あまり感じない」と回答しています。

社員をサポートする体制が整っていないと、会社から一方的に仕事を押しつけられたような感覚になり、離職の意思を強めてしまう要因にもなります。

評価基準があいまいで不公平感がある

仕事の成果を出しているにもかかわらず、昇進や昇給に直結しない場合、エース社員は「なにを基準に評価されているのかわからない」といった不満を抱きやすくなります。

Job総研の調査によると、回答者758人に「人事評価制度へ不満を感じたことがあるか」と質問したところ、75.2%(570人)の人が「感じている(※)」と回答しています。

(※)「とても感じている(23.2%)」「感じている(23.4%)」「どちらかといえば感じている(28.6%)」の合計

さらに、評価によってモチベーション低下につながった要因として、以下の回答が多くみられました。

- 成果と報酬が見合っていなかったから(51.3%)

- 評価の基準が不透明だったから(45.6%)

- 上司が自分をちゃんと見てくれていないと思ったから(38.5%)

人事評価に対する不満が蓄積すると、転職に向けた行動を起こしてしまうため、会社側としては、成果・プロセス・行動など多面的に評価する制度の構築が求められます。

以下の記事では、人事評価を見直すときのポイントや、企業の改善事例を紹介していますので、エース社員が納得するような評価制度の構築にご活用ください。

働き方の柔軟性がない

テレワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方が一般化している近年において、出社や勤務時間に過度な制約のある労働環境では、優秀な人材の流出を招く恐れがあります。

具体例として、以下のような働き方が挙げられます。

- 勤務形態が育児・介護との両立に配慮されていない

- 組織文化として休暇を取りづらい雰囲気がある

- フレックスタイム制度がなく、始業・終業時間が固定されている

働き方の柔軟性がないなかで、多くの業務を任されている状態だと、ワークライフバランスをとるのが難しく、心身の健康への影響も考えられます。

会社側としては、働き方を自由に選択できるような制度・環境を整備し、社員一人ひとりが「自分らしく働ける職場」をつくることが重要です。

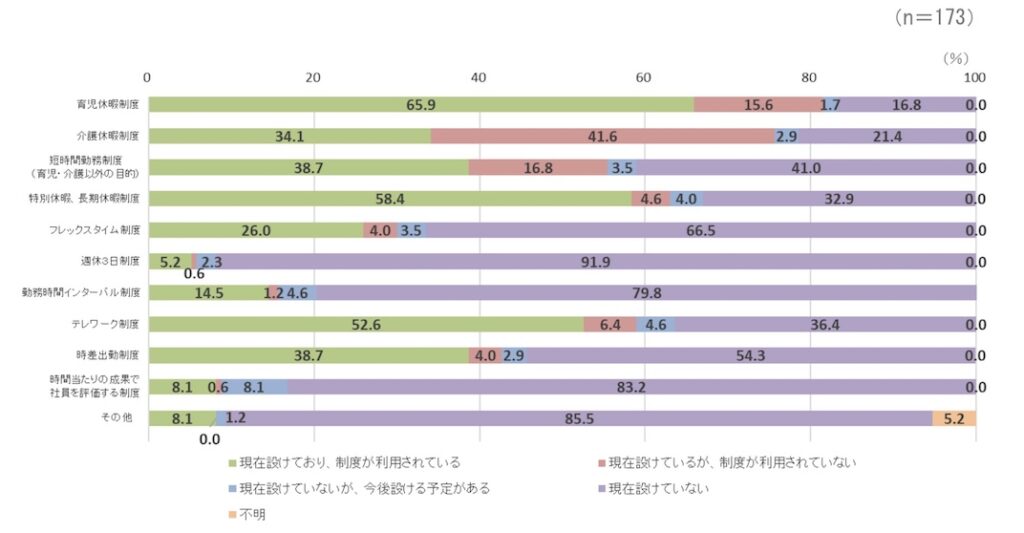

内閣府の報告書によると、仕事時間の短縮と柔軟性の確保に向けた制度として「育児休暇」「特別・長期休暇」「テレワーク」が、5割以上の企業で利用されています。

出典:令和5年度 仕事と生活の調和推進のための調査研究(P10)|内閣府

企業の業態・規模にもよりますが、ひとつの制度を導入するよりも、複数の制度を組み合わせて運用することで、より柔軟に働ける環境を整えられます。

他社の報酬や待遇に魅力を感じてしまう

エース社員は、現職の報酬・待遇が他社よりも見劣りすると感じた場合、転職を検討するきっかけになってしまいます。

とくに同業他社が積極的に優秀な人材を獲得するなか、給与水準が低かったり福利厚生が整っていなかったりすると、離職の直接的な要因になる可能性があります。

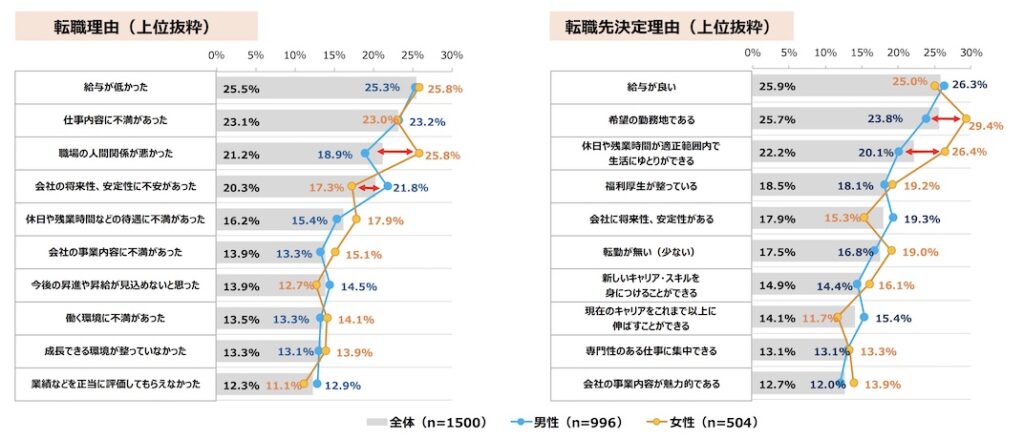

マイナビの転職動向調査によると「転職活動を始めた理由」と「転職先に決定した理由」として、給与面に関する回答割合がもっとも多い結果となりました。

出典:転職動向調査2025年版(2024年実績)|株式会社マイナビ

転職先の決定理由として「キャリア支援の充実度」や「働きがいのある職場環境」も含まれており、エース社員の離職を食い止めるには、企業の総合的な魅力向上がカギと言えます。

エース社員の離職による組織への影響とは?

-1024x709.jpg)

エース社員が離職すると、ただ単に「ひとりの社員を失う」だけでは終わらず、代わりとなる人材の採用や育成、プロジェクトの停滞による対応を迫られます。

株式会社リーディングマークの調査によると、中途採用にかかる総費用の変化(過去5〜10年間)を質問したところ、68.4%の企業で「増加した(※)」との回答がありました。

(※)「非常に増加した(29.5%)」「やや増加した(38.9%)」の合計

この状況を考慮すると、人材育成にかけた時間・コストの損失は経営的ダメージとなるだけでなく、中長期的には組織の成長戦略にも影響を与えかねません。

また、エース社員の離職によって、周囲の社員の不安を増大させ、連鎖的な離職を引き起こす恐れもあります。

会社側に求められる対応として、離職の兆候を事前に把握するとともに、やりがいを感じられるような職場環境への改善が必要です。

以下の記事では、エース社員の離職による影響や、具体的な離職防止策を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

エース社員のやる気を上げる方法・取り組み

エース社員のやる気を持続・向上させるためには、成果に応じた報酬制度に加えて「成長を実感できる環境づくり」がカギとなります。主な取り組みとして、以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| やる気を上げる取り組み | 企業事例 |

|---|---|

| 人事評価の基準を明確にする | 仕事の成果と行動を合わせて評価する制度 |

| 仕事が偏らないように業務量を調整する | 誰かが休んでもサポートし合える職場づくり |

| 定期的に1on1ミーティングを実施する | チームでの対話の場を設けて意見・考えを共有 |

| キャリアパスを提示する | 社員が主体的にキャリアを考えられる人材育成の仕組み |

仕事に対する「活力」を生み出せれば、会社に貢献しようとする意欲も高まり、離職の防止にもつながります。以下の記事では、離職率の改善に成功した事例を紹介していますので、自社に合った施策を取り入れてみてください。

人事評価の基準を明確にする

エース社員のやる気を引き出すためには、評価基準を明確に定め「仕事の成果がどのように評価されるのか」を社員に伝えなければなりません。

ただ単に目標達成度を評価するだけでなく、その目標達成に至るまでのプロセスや行動面も評価対象にすることで、評価制度に対する納得感を高められます。

具体的な評価基準として、以下の項目が挙げられます。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 成果に対する評価 | 目標達成度に加えて、達成までのプロセス(行動・工夫・挑戦)も評価対象に含める |

| 評価頻度 | 半期ごとに目標を設定し、1on1で進捗確認とフィードバックを行う |

| 評価の透明性 | 評価基準を文書化し、全社員に共有する(説明会の実施 など) |

| 昇給・昇格 | 等級制度とキャリアパスに連動した昇給・昇格条件を提示する |

このように、構造的な評価制度に見直すことで、エース社員は「正当に評価されている」と実感しやすくなり、モチベーションの維持・向上につながります。

人事評価の基準と評価方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。適性検査を使った人材マネジメントの方法も解説しています。

【事例】仕事の成果と行動を合わせて評価する制度

総合決済サービスを提供するGMOペイメントゲートウェイ株式会社は、人と組織がお互いに高め合う組織づくりとして、独自の人材育成制度で社員の成長を支援しています。

入社年・役職に応じた研修や勉強会などの人材育成制度に加えて、仕事における「成果」と「行動」を組み合わせた評価制度を設けています。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 項目 | 内容 | 評価時期 |

|---|---|---|

| 成果評価 | 「経営理念・戦略」と「各人の役割・責任」を結びつけ、目標達成度を評価する | 半期ごと |

| 行動評価 | 求められる人材像の実践度合いを、行動特性や客観的視点(360度評価)を含めて評価する | 年1回 |

これらの評価は、賞与や昇進・昇給にも反映される仕組みになっており、社員のエンゲージメント向上につながる制度と言えます。

同社の取り組みが認められ、GPTW Japanが発表している「働きがい認定企業」に10回連続で選出されています。

仕事が偏らないように業務量を調整する

エース社員に業務が集中すると、成長のチャンスを逃す可能性があるため、定期的にチーム全体の業務量を確認し、必要に応じて業務配分を見直しましょう。

チームとして目標達成ができるよう「社員同士でサポートし合える体制」をつくることで、職場のコミュニケーションが活性化されるとともに、モチベーションも高まります。

具体的な取り組みとして、以下が挙げられます。

| 取り組み | 具体例 |

|---|---|

| 業務の見える化 | タスク管理ツール(Trello、Asana など)で「誰が・どの業務を・いつまでにするのか」を可視化する |

| 業務量の調整 | 週次のチームミーティングで業務量を確認し、必要に応じて業務分担を見直す |

| 属人化の防止 | 業務マニュアルを整備し、誰でも対応できる体制をつくる |

上記のように「可視化・情報共有・協力体制」によって、特定の社員に業務が集中するのを防ぎ、やる気を生み出す「働きがいのある職場」を築けます。

【事例】誰かが休んでもサポートし合える職場づくり

Webサイト運営事業を行う株式会社ライフィでは、社員一人ひとりが私生活・業務時間ともに生き生きと過ごせるように、ライフワークバランスの充実を図っています。

その一つの取り組みが、残業時間の削減を目的とした制度の導入です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 短縮労働時間制度 | 拘束時間を昼休憩1時間を含めて8時間とする制度 |

| 選べる出勤時間制度 | 出勤時刻を「8時30分・9時00分・9時30分・10時00分」と、30分単位でフレキシブルに選択できる制度 |

ライフワークバランスの取り組みによって、誰かが休んでもサポートし合える仕組みが構築され、社員からは「気軽に有休が取れる」といった声があがっています。

働きやすい環境をつくれば、心身の健康維持とともに「心の余裕」も生まれ、仕事に対するモチベーション向上にもつながります。

定期的に1on1ミーティングを実施する

定期的な1on1ミーティングの実施によって、エース社員が抱えている悩みや不安を早期に把握し、やる気を高めるためのアドバイスができます。

また、上司からのフィードバックや、業務上の方向性についての確認を行えば、社員は「自分がどのように評価され、期待されているか」の理解促進にもつながります。

1on1ミーティングの実施にあたり課題を感じている方は、以下のような方法を取り入れてみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 課題 | 改善方法(具体例) |

|---|---|

| 社員の悩みが表面化しない | エンゲージメントサーベイで社員の心理状態を可視化し、その結果を踏まえて1on1で深掘りする |

| キャリアに対する不安が解消されない | 半期に1度、キャリア目標や希望職種について聞き取り、マネジメントツールを活用しながら適切なアドバイスをする |

| 形式的なミーティングになってしまう | 仕事以外の話(価値観・趣味・モチベーションの源 など)も意識して対話する |

1on1ミーティングは、ただの雑談ではなく「信頼構築」と「成長支援」のための場です。以下の記事では、マネジメント理論にもとづく対話の仕方を詳しく解説していますので、効果的な1on1を実現したい方はぜひ参考にしてみてください。

【事例】チームでの対話の場を設けて意見・考えを共有

インターネットコンサルティング事業を行う株式会社ペンシルでは、顧客対応への優先度の高さなどが原因で、チーム全員でのコミュニケーションの機会が減っていました。

各メンバーの目標管理は1on1が中心だったこともあり、指示や判断を待つメンバーが多く、個々の主体性にも課題を抱えていました。

この課題を解決するため、定期的にチームでの対話の場を設け、以下のような取り組みをしています。

- メンバー全員で集まり、チームの課題をフィードバックする

- 個々の意見・考えを共有し合い「認識をすり合わせ」を行う

- 課題に対して起こすアクションの優先順位をつける

- 一人ひとりの「変える行動」を言語化する

対話の場を設けたことで、チーム全員で目標達成に向けて取り組む「習慣づくり」が促進され、エンゲージメントスコアも15.7ポイント向上しました。

また、メンバーの心理状態を可視化する『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を活用し、スコアの急激な変化がみられたメンバーへのサポートも強化しています。

毎月のサーベイ配信によって「いま困っている人」が「なにに困っているのか」がわかり、普段のコミュニケーションではわからない不調を発見できるようになりました。

キャリアパスを提示する

エース社員は「自分のキャリアがどのように進展していくか」に強い関心を持っているため、明確なキャリアパスを提示することでモチベーションを高められます。

具体的には「部長・課長・主任」などの一般的な役職や、能力・スキルに応じた「マネジメント職・プロフェッショナル職」を設定し、等級ごとの評価基準を決めます。

そのうえで、キャリアアップに必要な教育・研修を用意し、実施のタイミングや教育の内容などを企画・運営していきましょう。

キャリアパス制度の導入においては、以下のような取り組みもあります。

- 各等級に必要なスキルや役割を明示する「ジョブグレード制度」の導入

- キャリアの道筋や成長のカギとなる経験・実績を示した「キャリアマップ」の作成

また、将来の成長や出世をイメージさせることで、自社で長く働いてもらえるようなサポートも可能です。以下の記事では、エース社員の出世を後押しする方法を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

【事例】社員が主体的にキャリアを考えられる人材育成の仕組み

トヨタ自動車株式会社では、社員一人ひとりが自ら仕事のやりがいを見つけて挑戦できるように、成長・活躍ステージに応じた人材育成の制度を設けています。以下が代表例です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 自己申告制度 | 目指すべき人物像を設定し、それに向けて必要な経験・能力を自主的に考え、上司とすり合わせる |

| チャレンジキャリア支援 | 社外で活躍したいという「意欲」と「チャレンジ精神」がある社員をバックアップする制度 |

| 資格別研修・役割別研修 | 「変革に向けた行動」や「マネジメント手法」などの習得を通して、経営を支えるリーダーとして成長するための研修 |

また、同社はワークライフバランスにも注力しており、女性社員が産休・育休から復職するときには、在宅勤務と時短勤務を併用できる働き方を提供しています。

実際にグループリーダーの女性社員は、復職後にプロジェクトやメンバーのマネジメントを任されるなど、キャリアのハンデなく活躍の場を広げています。

エース社員の離職を防ぐならサーベイの活用が効果的

エース社員のエンゲージメント(会社への貢献意欲)を高めて離職を防ぐためには、心理状態の変化をタイムリーに把握する「サーベイ」の活用が有効です。

社員のモチベーションやエンゲージメント、会社に対する満足度をアンケート形式で測定する調査。測定対象・内容・頻度によってサーベイの名称が異なる。(組織サーベイ、従業員サーベイ など)

定期的にサーベイを配信することで、働く環境にどの程度満足しているのか、どの部分に不安や不満を抱えているのか、といった心理状態を把握できます。

仕事のやりがいやキャリアアップの機会、ワークライフバランスの充実度を重点的に調査することで、エース社員が「離職を考えているかどうか」も把握可能です。

実際にサーベイを導入した企業では、店舗ごとの状態や問題を調査したうえで、離職の傾向が出ている社員をいち早く察知しています。

「優先してケアする人」の情報をもとに、店長と人事で対応方法のすり合わせをしたことで、休職・離職につながる前にサポートができました。

社員の声にもとづいたサポートができれば、働きやすい環境が実現するのと同時に、社員との信頼関係の構築にもつながります。

まとめ:エース社員がやる気を出せる環境づくりを目指そう

エース社員は、成長を追い求めて高い成果を出し続ける一方で、評価への不満や人間関係のストレスが原因となり、突然モチベーションを失うケースも少なくありません。

やる気が低下している原因を放置すれば、チーム全体のパフォーマンスや士気が低下し、最終的には優秀な人材の流出につながる可能性があります。

会社側としては、以下のような取り組みを行い、エース社員のモチベーションを高めるとともに、働きやすい環境の整備が求められます。

これらに加えて、サーベイを活用した定点観測により、社員の心理状態に応じた早期のケアやサポートも可能です。エース社員の活躍を支える基盤を整え、組織の持続的な成長を目指していきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位