- ハイパフォーマーの特徴と企業にもたらすメリット

- ハイパフォーマーの分析方法と自社で育成する方法

- ハイパフォーマーの離職を防ぐための取り組み【企業事例あり】

「ハイパフォーマーは会社にどのようなメリットをもたらしてくれるのか」

「具体的な人材育成の方法や定着させる取り組みを知りたい」

このように優秀な人材を獲得・育成し、組織力の強化に取り組もうとしている人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

高いパフォーマンスを発揮する人材は、常に学び続けようとする姿勢があり、困難な状況でもポジティブに捉えて行動します。

しかし、成果をあげても評価が得られず、将来のキャリアもイメージできない環境だと、離職リスクが高まってしまうのも事実です。

本記事では、ハイパフォーマーの特性や行動パターンを深掘りし、組織にもたらすメリットや具体的な育成方法を解説します。

離職を防ぐための取り組みも紹介していますので、人材育成・活用における戦略の検討に役立ててみてください。

ハイパフォーマーとは?

ハイパフォーマーとは、企業の業績向上につながる高いパフォーマンスを、継続的かつ安定的に発揮し続ける人材のことです。

リーダーシップを発揮してチームを牽引したり、課題に対し議論を重ねて解決策を出したりと、ポジティブ思考でミスを恐れず積極的に行動します。

ハイパフォーマーは、会社の目標達成に貢献するだけでなく、周囲の社員にもいい影響を与え、組織全体のモチベーションを高める原動力にもなる存在です。

また、企業の成長には欠かせない存在であり、社内にハイパフォーマーが増えるほど革新的なアイデアが次々と生み出され、生産性も飛躍的に向上します。

ハイパフォーマーの特徴(思考・行動特性)

ハイパフォーマーの思考・行動特性として、以下の6つが挙げられます。

それぞれの特徴を理解し、自社におけるハイパフォーマーの基準を設けることで、組織の成長を支える戦略的な人材育成が可能になります。

ミスを恐れずチャレンジする

ハイパフォーマーは、新しい業務やプロジェクトにも果敢に挑戦し、失敗を恐れず行動する傾向があり、たとえ失敗しても「成長の一環」と前向きに捉えます。

失敗するリスクを含めて一定の思考をしたうえで「なんとかなるだろう」と、楽観的に最初の一歩を踏み出して行動するのです。

たとえば営業部門のハイパフォーマーの場合、新しい営業手法や提案のスタイルを自ら試み、成功しなかったとしても改善を繰り返し、顧客の心をつかむ方法を模索します。

従来のやり方にとらわれず、リスクを伴う提案も積極的に行うため、新規顧客の開拓や既存顧客の関係強化につながる原動力となります。

周囲の反対をものともしないチャレンジ精神は、周囲の社員にも影響を与え、チーム全体で挑戦する意識が生まれるのです。

成果や実績を重視する

ハイパフォーマーは、自らの努力や過程を大切にしつつも、最終的な成果や実績を重視する傾向があり、評価されることでモチベーションを維持します。

その原動力となるものが、自らの成長を実感したいという考えや、組織への貢献を成果で示したいとする思いからです。

一般的な社員は、自身の目標に対する達成度の客観視を忘れ、結果として評価が下がってしまうケースがあります。

一方でハイパフォーマーは、具体的な目標設定をして仕事に取り組みつつ、常に客観的に自身の状態を見つめ直して成果に結びつけようとするのです。

上司や同僚とも定期的に進捗を確認しながら、明確なゴールを共有する姿勢を示すため、チーム全体の生産性向上にもつながります。

モチベーションの維持・向上については、以下の記事も参考にしてみてください。

コミュニケーション能力が高い

優れたコミュニケーション能力を持ち合わせている点も、ハイパフォーマーの特徴の一つです。

業務を進めるときは、単に連絡・報告をするだけでなく、意思疎通をとりながら他者の意見を聞いたり、議論し合ったりする傾向があります。

複数の部署にまたがるプロジェクトにおいても、部署間のコミュニケーションを主体的にとり、双方の意見をまとめつつ調整して業務を進めます。

ハイパフォーマーは、自分でコントロールできない要素が絡む「人との出会い」も重視しており、自身の情熱だけではなく双方を高め合うことにも注力するのです。

周囲の社員と積極的に対話する姿勢によって、組織全体での情報共有がスムーズになり、協力意識の向上にもつながります。

物事をポジティブに捉える

ハイパフォーマーは、困難な状況に直面したとしても悲観的になるのではなく、新たな学びのチャンスとして物事をポジティブな思考で捉えます。

たとえば、プロジェクトの進行中に不測のトラブルが発生した場合でも、業務プロセスを見直して効率化できるチャンスではないかと、前向きに捉えて行動します。

「なんとかなる」「失敗しても問題ない」といった、楽観的な視点を持って業務に取り組んでいるため、ポジティブな考えや行動が生まれるのです。

また、自分を追い込んで磨いた能力やスキルは、ある役割では発揮されなかった場合でも別の部署で必ず活かせる場があると、気持ちの切り替えが早いのも特徴です。

常に学び続け自己研鑽を怠らない

ハイパフォーマーは、知識やスキルの習得にも貪欲であり、常に学び続ける姿勢で自己研鑽を怠りません。

そのため、変化の激しいビジネス環境においても、業界の動向や新しい知識・技術に対する情報収集を行い、業務に反映させて会社に貢献します。

ハイパフォーマーは、自分の能力や技術を上げながら業務に活かしていき、さらに活躍できる場を広げていく「楽しみ」を感じていると言えます。

また、自身の成長やスキルアップが、組織全体の成果につながることを理解しているため、学びに対してマイナスイメージを持っていない点も特徴です。

自分と異なる価値観や考えを受け入れる

ハイパフォーマーは、自分と異なる意見に対しても柔軟に対応し、相手の視点を理解しようと尊重する姿勢を示します。

一般的には「気の合う人」「馬が合う人」と一緒にいることを望むため、ビジネスにおいても、お気に入りのメンバーを自身のチームに引き入れがちです。

しかしハイパフォーマーは、意見を唱える人を尊重し、最善と思われる業務プロセスでさえも再検証したうえで、より成果につながる手段を模索します。

自分の意見に固執せず、他者の提案を積極的に取り入れる姿勢があるため、多様な価値観を持つメンバーの意見をまとめあげ、進むべき方向性を示します。

革新的なアイデアを生み出し続ける企業に成長させるには、さまざまな考えを受け入れられるハイパフォーマーが必要なのです。

ハイパフォーマーの存在がもたらすメリット

ハイパフォーマーの存在によって、以下のようなメリットが得られます。

ハイパフォーマーは企業の成長に欠かせない存在であるため、活躍できる場を提供するだけでなく、よりパフォーマンスを向上させる人材育成も必要です。

生産性向上による業績アップ

ハイパフォーマーは、その名のとおり高いパフォーマンスを発揮して成果を出すため、各部署への人員配置によって生産性が向上し、会社の業績アップにつながります。

実際に、ハイパフォーマーのノウハウの共有を実施している寝具小売店では、社内勉強会において、顧客への提案方法やニーズの引き出し方を社員に伝えています。

勉強会前後の変化をみると、ある社員の成約率は12%から33%に向上しており、企業の年間売上金額も9%の増加が見込まれているのです。

事例でもわかるように、ハイパフォーマーの成果を重視する姿勢や、業務効率を高める考え方が周囲の社員にも波及します。

その結果、社員一人ひとりが自身の業務に対して明確な目標を定め、業績向上に直結する行動や働きにつながるのです。

以下の記事では、業務の生産性を高めるために必要な「インバスケット思考」について詳しく解説しています。ハイパフォーマーの育成にも欠かせない思考法ですので、ぜひ参考にしてみてください。

周囲の社員の意識改革

ハイパフォーマーのポジティブな思考や行動、自己成長への貪欲な姿勢が、周囲の社員にいい刺激を与え、意識改革を促すきっかけになります。

たとえば、新技術の導入に成功したハイパフォーマーが、自らの知識や経験を共有するため、チーム全体に具体的な活用方法を教育したとします。

成功体験にもとづく知見が社内に広まれば、他の社員も新技術や活用方法に興味を持ち、自発的に学びはじめようとするのです。

仕事に対するプロフェッショナルな姿勢は他の社員の模範となり、目標達成に向けて「努力を惜しまない」「失敗を恐れない」ことを、組織文化として根付かせられます。

組織力の底上げ

ハイパフォーマーは自身の業務を通じて、ただ単に成果を挙げるだけでなく、積極的な姿勢や行動がチーム内の基準であることを示します。

その結果、組織全体の基準(ベース)が引き上げられることで、他の社員のスキル・知識も底上げが図られ、組織力向上につながるのです。

常に学び続ける意識を持ち、スキルアップに余念がないハイパフォーマーは、身につけた知識や技術を周囲に惜しみなく提供します。

コミュニケーション能力も高く意思疎通を円滑に行うため、社内の技術レベルが高まるのと同時に、部署間の協力体制やチームワークの強化も促されます。

人事部門としては、ハイパフォーマーの思考や行動特性を理解し、社内で候補となる人材の育成に取り組まなければなりません。

次の見出しでは、具体的な育成方法と分析方法をわかりやすく解説していますので、ハイパフォーマー創出に向けて参考にしてみてください。

ハイパフォーマーの育成・分析方法5ステップ

ハイパフォーマーを育成・分析するために、以下のステップで実践してみましょう。

企業としては、人材育成だけに留まらず、ハイパフォーマーの業務に取り組む姿勢や成果を調査し、社内に広めていく仕組みづくりも必要です。

以下より、具体的な育成・分析方法を一つずつ解説していきます。

1:ハイパフォーマーの定義・基準の明確化

最初のステップは、自社におけるハイパフォーマーの定義と基準を定め、どのような行動特性や思考を持つ人材がハイパフォーマーなのかを明確にしましょう。

明確化する基準として、以下のような項目が挙げられます。

- 成果の持続性

- 業務への積極的な姿勢

- チームへの貢献度

- 他者と協力する姿勢

一般的には、継続的かつ安定的に成果を出し続けている社員や、他の社員のロールモデルにふさわしい人材が、ハイパフォーマーとして定義されます。

会社の目標・ビジョンに沿った基準を設定する必要がありますが、基準そのものがわからない場合は「ステップ2〜3」を実施してから決めてみましょう。

2:自社におけるハイパフォーマーの選出

ステップ1で決めた定義・基準にもとづいて、社内のハイパフォーマーを選出しましょう。

成果を出した人材だとしても人物的に問題がある可能性も否めないため、他の社員から慕われていたり頼りにされていたりする人も選出対象にするのが望ましいです。

ハイパフォーマーを選出するときは、個人の業績や性格、行動特性などを多角的に評価しなければならないため、主観・客観データ両方を用いて総合的に判断しましょう。

具体例として、ハイパフォーマーの傾向を可視化し、採用の現場で実践している企業の取り組みを紹介します。

人材のマッチングサービスを提供する株式会社リアライブでは、社員を対象とした適性検査を実施し、ハイパフォーマーの傾向や人物像の可視化を行いました。

- やりきる力が強い

- 向上心がある

- 積極的でポジティブである

- 課題に対して「行動」で状況を変えようとする

上記のようにハイパフォーマーの性格・行動特性が明確になったことで、自社に合う人材や活躍可能性の高い人材を見極めて、効率的なアプローチが可能になりました。

3:選出した社員の思考・行動特性の分析

続いては、選出したハイパフォーマーへのインタビューや適性検査を通して、思考や行動特性を詳細に分析します。

以下の表は、各分析方法を活用した場合の具体例です。

| 分析方法 | 分析例(思考・行動特性・能力) |

| インタビュー | ・管理職の立場でも、現場作業に従事する迷いはない ・現場任せにせず、自分が貢献できる役割を見つける ・担当以外の仕事も断らず、スキル向上のために引き受ける |

| 適性検査 | ・業務の計画性、スピード、精度がいずれも高い ・協調性や積極性があり、コミュニケーション能力が高い ・分析力や創造力などの問題解決能力が高い |

これらの分析結果をもとに、共通する要素はなにかを明らかにして、自社におけるハイパフォーマーの傾向や特徴を言語化しましょう。

以下の記事では、ハイパフォーマンスを出す人の行動特性「コンピテンシー」について詳しく解説しています。人事評価に導入するメリットや評価方法にも触れていますので、ハイパフォーマー分析を行うときの参考にしてみてください。

4:分析結果をもとに育成方法の検討

続いては、ハイパフォーマーの分析結果をもとに、具体的な育成方法や教育プログラムを検討しましょう。

たとえば「自社のハイパフォーマーは、プロジェクト管理のスキルが優れている」と判明した場合、マネジメントスキルを習得できる実践的な研修が有効です。

スキル習得を目的とした研修に加えて、ハイパフォーマーの特性である「どのような場面で、どのような行動・発言をしているのか」を伝える場も設けましょう。

高いパフォーマンスは、専門的な能力・スキルと、ミスを恐れない行動・マインドがかけ合わさってこそ発揮されます。

そのため「マニュアルを渡して終わり」といった教育ではなく、ハイパフォーマーが実践している行動も共有しなければなりません。

5:教育・研修後のフォローアップを実施

最後のステップでは、教育・研修の理解度や仕事のパフォーマンスをチェックし、必要に応じて改善に向けたサポートを行いましょう。

たとえば、営業スキル向上のための研修を受けた社員の場合、定期的なフォローアップの面談を行い、研修内容をどのように実践しているかを確認します。

実際の営業活動で直面した課題や、目標に対する進捗状況を把握し、効率的な業務の進め方をアドバイスできれば、より高いパフォーマンスが発揮されます。

継続的な面談やフィードバックを通して、社員にも自身の成長を振り返ってもらう機会を与え、新たな目標に対する育成プランを提供していきましょう。

以下の記事では、具体的なフォローアップ方法について詳しく解説しています。フォローアップ研修のポイントも紹介していますので、自社の研修内容を見直すときの参考にしてみてください。

ハイパフォーマーが離職する可能性は?

ハイパフォーマーは、企業から高い評価を得られている一方で「より活躍できる場所があるのではないか」と、転職を考える可能性もあります。

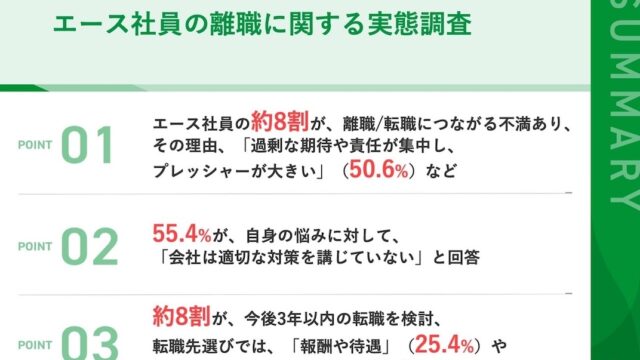

ミイダス株式会社によると、ハイパフォーマー社員が転職活動を開始した理由として、以下の項目が上位を占めています。

| 転職理由 | 回答割合 |

| 自分の成長やキャリアアップを図りたかった | 54.1% |

| 仕事の内容を変えたかった | 37.8% |

| 人間関係を改善したかった | 35.1% |

参考:転職活動をして実際に転職した人の比較調査|ミイダス株式会社

一方で、一般社員のキャリアアップを目的とした転職理由は16.3%と低く、ハイパフォーマー社員の自己成長に対する意欲の高さが伺えます。

また、人事評価の基準があいまいで、満足のいく給与が支給されない状況も、仕事へのモチベーションを維持できず離職につながってしまうのです。

次の見出しより、ハイパフォーマーの離職を食い止める取り組みを解説していきます。企業の実践例も紹介していますので、ぜひ確認してみてください。

ハイパフォーマーの離職を防ぐための施策

ハイパフォーマーの離職を防ぐための施策として、4つの具体的な取り組みを解説します。

人材育成に注力するだけでなく、ハイパフォーマーがモチベーションを維持して働けるように、社内制度や労働環境の整備も必要です。

以下の記事では、離職を食い止める職場環境の作り方を解説していますので、本記事とあわせて確認してみてください。

パフォーマンスに応じた評価制度の整備

ハイパフォーマーの離職を防ぐためには、仕事のパフォーマンスに応じた評価制度を整備し、会社への貢献度を正確に伝える仕組みづくりが必要です。

成果にもとづく評価と昇進・昇給を行うことで、社員は「自分の努力が認められた」と実感し、より会社への貢献意欲(エンゲージメント)を高めます。

また、評価基準については、企業目標に対する達成度や仕事に取り組む姿勢・行動などを明確に定めて、どのような点が評価されるのかを社員に提示しましょう。

適性検査・サーベイを提供する株式会社リーディングマークでは、年齢に関係なく、実力のある社員が登用される「実力主義の等級制度」を設けています。

20代のマネージャーや役員が誕生するといった、若手が抜擢される事例もあり、ハイパフォーマーの創出とモチベーション維持につながっている施策です。

また、年1回の定期昇給も実施しているため、実力主義の組織である反面、すべての社員を取り残さない組織づくりも徹底しています。

以下の記事では、人事評価の基準や方法について詳しく解説しています。よくある人事評価の課題と具体的な対策も紹介していますので、制度見直しを検討している方は確認してみてください。

適切な裁量権の付与

能力に応じた適切な裁量権を付与することで、ハイパフォーマーは企業から信頼されていることを実感でき、会社への貢献意欲を高めて働き続けようとします。

ハイパフォーマーは、困難な状況でも解決策を見つけようと積極的に行動するため、自分の判断・決定で仕事を進められれば、強い責任感を持って取り組むのです。

ただし、適切な裁量権を付与するには、対象社員の能力や性格を考慮したうえで、権限の範囲や責任の所在を明確に決める必要があります。

ディスカウントストアを運営する株式会社ドンキホーテホールディングスは、実力主義とダイバーシティを重視した組織づくりに取り組みました。

社員個人の成果を公平に評価したうえで、実力に応じた自由裁量権の付与や、大幅な権限委譲を実施しています。

社員が自発的に仕事に取り組み、1日でも早くキャリアアップできるように、同社オリジナルの業務マニュアル「セオリーブック」も作成しています。

以下の記事では、上司が持つ権限の一部を部下に委ねる「権限委譲」について詳しく解説しています。ハイパフォーマーへの権限委譲を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

定期的なアンケート・面談の実施

定期的なアンケートや面談を通じて、ハイパフォーマーが抱えている不満を聞き出したり、キャリアパスを提示したりすることで、適切なタイミングでのサポートが可能です。

アンケートにはさまざまな種類があり、健康管理を目的としたストレスチェックやパルスサーベイ、会社に対する満足度を測定する従業員満足度調査などがあります。

定期的なアンケート調査で社員の状態をタイムリーに把握できれば、課題に対する解決策を提示し、離職につながる要因を排除できるのです。

飲食料品の卸売業を行うアサヒ物産株式会社では、サーベイを活用して社員の分析を行い、心理状態の把握とマネジメントの強化に取り組んでいます。

全社員を分析したところ想定以上に悪い結果だったため、各部署のマネージャーと面談を実施すると、上司と部下の関係性に要因があることが判明しました。

このような組織の問題を解決に導くマネジメントも重要だと考え、適した人材の創出にも取り組みました。

サーベイでは、リーダーシップがある人材を探すのも可能なため「管理職の資質があるか」をリサーチするときにも役立っています。

以下の記事では、ハイパフォーマーの悩みを聞き出す「1on1ミーティング」の進め方について詳しく解説しています。上司がとるべき行動のポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ローパフォーマーの実力の底上げ

ハイパフォーマーが持つスキルやノウハウを活用し、ローパフォーマーの実力を底上げすることで、組織全体の生産性や業績の向上につながります。

ローパフォーマーが明確な目標を定め、仕事に意欲を持って取り組むようになれば、ハイパフォーマーは負担が軽減され、より難易度の高い業務に従事できるのです。

一般的に、仕事に対する能力や能率が低いとされるローパフォーマーは、努力せずとも給与がもらえる環境に居心地のよさを感じているケースも少なくありません。

給与差に不満を感じてハイパフォーマーが離職する可能性もあるため、成果に応じた給与体系の整備や、社員一人ひとりが成果を出し続けられる組織づくりが必要です。

以下の記事では、ローパフォーマーの特徴や会社への影響を解説しています。具体的な対処法にも触れていますので、組織力の強化に取り組んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

ハイパフォーマーが活躍する場を提供し、企業の持続的な成長を

ハイパフォーマーの存在は、組織全体の生産性や業績を高めるだけではなく、他の社員のロールモデルとなる思考や行動を示してくれます。

まずは、自社におけるハイパフォーマーの思考や行動特性を分析したうえで、教育や研修を通して組織全体に広めていく必要があります。

ハイパフォーマーの育成・分析方法について、各ステップを再確認しておきましょう。

社員一人ひとりの能力や性格、行動特性を可視化したい場合は、社員向け適性検査の活用がおすすめです。

自社にもハイパフォーマー社員を増やし、他社との競争力を強化していきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位