人材の定着は、組織の安定的な成長に欠かせない要素のひとつです。せっかく採用した人材が早期に離職すると、採用・育成コストが無駄になるだけでなく、連鎖退職につながる恐れもあります。

とくに近年は働き方の多様化によって、従業員の本音や不満を把握することが難しくなり、「気づいたら退職の意思が固まっていた」というケースも少なくありません。

本記事では、辞めそうな人に共通する8つの前兆を3段階に分けて解説します。従業員が辞めない職場環境を整備するポイントや、退職予備軍を見抜くおすすめツールもまとめました。

- 辞めそうな人に共通する8つの前兆

- 従業員が辞めない職場づくりのポイント

- 退職予備軍を見抜くおすすめツール

最後までご覧いただくことで、職場の人材定着に悩む人事担当者が、退職を未然に防ぐアプローチを実践できるようになります。不意の退職に振り回されないためにも、従業員の小さな変化に気を配ってみてください。

辞めそうな人の早期発見が企業成長に重要な理由

人材は企業活動の中心であり、1人の離職でも組織に及ぼす影響は甚大です。とくに優秀な人材や中堅社員が突然辞めると、業務効率の低下やノウハウの喪失が避けられず、後任の採用や育成にもコストがかかります。

本章では、辞めそうな人の早期発見が企業成長に重要な2つの理由を解説します。

辞めそうな人の前兆を早期に見抜ければ、コミュニケーションの改善や働き方の調整など具体的な対策を講じることが可能です。経営資源を最大限活用し、企業の成長を持続させるためにも、以下で詳しく見ていきましょう。

優秀な人材を引き止められる可能性が高まる

辞めそうな人の前兆を理解しておけば、優秀な人材を引き止められる可能性が高まります。優秀な人材はキャリアへの意識が高く、成長機会や働きやすさを重視して、早めに転職を検討するケースも少なくありません。

優秀な人材の流出は企業の競争力低下に直結するため、本人が抱える不満や悩みを早期につかむことが大切です。

実際に経済産業省の資料でも、企業の持続的な成長には人材の確保が欠かせないと明記されています。

人手不足は、企業の持続的な成長の障壁となり得ます。人手不足については、パートタイム労働者の活躍支援や労働移動の円滑化によって必要な対策を講じることが重要です。

同時に、従業員個人のキャリア形成を促進し、自己投資できるような環境整備も求められます。

参考:経済産業政策局 産業人材課|「人材」について(p16「2. 「人材」分野における施策の方向性」、p17「2-1. 徹底した人手不足への対応」より)

優秀な人材は市場でも需要が高く転職機会が豊富なため、手遅れになると引き止めは困難です。日常の会話や仕事への姿勢の変化といった小さなサインを見逃さず、人材の確保と企業の競争力維持につなげましょう。

優秀な人材はもちろん、新入社員の早期離職も採用・育成コストの損失を招いてしまいます。

Z世代が辞める兆候や対策については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

連鎖退職による組織崩壊を防止できる

辞めそうな人の早期発見は、連鎖退職を防ぐためにも重要です。1人の社員が退職すると周囲の社員にも不安や不満が波及し、退職が次々と広がってしまうリスクがあります。

スイスの大手人材会社アデコグループによる調査でも、以下のようなデータが示されていました。

「Adecco Group’s Global Workforce of the Future report」によると、日本を含む25カ国34,200人の調査対象のうち、他者の退職を見た労働者の70%が自らも退職を検討していることがわかりました。

そのうち50%は実際に退職を決意しており、本能的な共感が労働者の転職を後押ししていると考えられます。

参考:The Adecco Group|The Rise of the #Quitfluencer(「What does quitfluence look like?」より)

とくに影響力の大きい中堅社員や優秀な社員が辞めると、組織全体のモチベーションが損なわれ、業績や職場環境にも悪影響を及ぼします。最悪の場合は組織崩壊を招く恐れもあるので、辞めそうな人に対しては未然のフォローが欠かせません。

評価制度を見直したり、コミュニケーションの機会を設けたりと改善につなげれば、さらなる退職の拡大を防げます。

職場崩壊が起きる前兆や組織の立て直し方法を知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

辞めそうな人の前兆は「3段階」に分かれる

辞めそうな人の前兆は一度に表れるわけではなく、以下のように段階を踏んで進行します。

※以下の表は右にスクロールできます

| 段階 | 主な兆候 | 対応策 |

| 第1段階(引き止め可能) | ・挨拶や雑談が減る ・愚痴が増えるまたは発言が少なくなる ・社内イベントや飲み会への参加が減る | ・1on1でヒアリングをする ・業務負担の確認と調整をする |

| 第2段階(引き止め困難) | ・業務への意欲やパフォーマンスが低下する ・遅刻や欠勤が増加する ・新たな仕事を引き受けない | ・業務量を軽減する ・柔軟な働き方を提案する ・待遇やキャリアに関して具体的に話し合う |

| 第3段階(引き止めほぼ不可能) | ・業務の引き継ぎを始める ・デスクの私物を整理する | ・円満退職を支援する ・組織改善へのフィードバックをもらう |

辞めそうな人の前兆を3段階で捉えることによって、対応の優先度と方法を整理できます。上司や人事担当者が早期に動き出し、退職のリスクを最小化するためにも、段階ごとの特徴を理解しておきましょう。

【第1段階】引き止めが可能:なんとなくの違和感が増加

退職を検討し始めると、本人が意識していなくても職場での行動や態度に小さな変化が表れるようになります。些細なサインですが、退職の決意を固める前にフォローできる重要なタイミングです。

第1段階で見られる兆候として、具体的には以下の3つが挙げられます。

第1段階の兆候を放置すると引き止めが難しくなるので、しっかりと変化を捉えることが大切です。積極的な声かけや1on1での面談によって、微細なサインを見逃さない体制を整えましょう。

挨拶や雑談が減る

社員が辞める兆候としてわかりやすいのが、挨拶や雑談の減少です。職場への不満や心身の負担が蓄積すると、自然とコミュニケーションが減少します。とくに普段は活発に話していた社員が黙りがちになるのは、職場に対する心理的な距離が広がっているサインです。

放置すると孤立感を深める要因になり、チームワークにも悪影響を与えます。コミュニケーションで違和感を覚えたら、カジュアルな面談を設けたり軽い声かけを行ったりするのがおすすめです。

本人が抱える悩みを聞きだし、適切なフォローを行えば職場への信頼を取り戻すことができます。

愚痴や不満が増える/発言が極端に減る

仕事に対する愚痴や不満が増えるのは、ストレスが限界に近づいているサインです。職場への信頼感が低下しており、雑談や会話の中にネガティブな表現が目立つようになります。

反対に、発言が極端に減っている場合も注意が必要です。「何を言っても意味がない」と諦めの境地に入っており、会社に改善を求める意思すら薄れている可能性があります。

すでに退職を視野に行動しているケースもあるので、発言の増減には敏感に反応することが大切です。愚痴の増加や沈黙の裏にある不満を理解することが、離職防止の重要な一歩になります。

社内イベントや飲み会への参加が減る

社内イベントや飲み会への参加が減るのは、従業員が職場への関心や帰属意識を失い始めているサインです。

とくに、以前は積極的に参加していた人が欠席するようになるのは「職場の人間関係を深めたくない」「プライベートの時間を優先したい」という心理が関係しています。

マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査によると、従業員が退職を検討する理由として「自分の仕事が組織に評価されていないと感じる(54%)」「職場に帰属意識が感じられない(51%)」が上位に挙がっていました。

これは雇用主が考える退職理由と乖離しており、従業員の退職を防ぐには管理職が「なぜ辞めていくのか」を理解する必要があります。

従業員の帰属意識が低下している場合は、参加を強制するのではなく、個別のコミュニケーションを重視することが大切です。1on1で現状を聞き取り、業務以外での負担感や人間関係の悩みを受け止める姿勢を持ちましょう。

【第2段階】引き止めが困難:退職準備が進行

第2段階は、従業員が退職を現実的に意識し始め、具体的な準備や行動に移るフェーズです。以下のように目に見える変化が表れ、退職の引き止めが困難になります。

第2段階では強引に引き止めるよりも、業務量の調整や働き方の柔軟性を提示し、本人が感じている不安を軽減するのが現実的です。退職意思が強まっている段階なので、手遅れになる前に兆候をつかみ、職場環境を改善する姿勢を見せましょう。

業務への意欲やパフォーマンスが低下する

退職を意識し始めた社員は、仕事へのモチベーションが著しく低下します。モチベーションの喪失は日々の仕事に直接表れやすく、ミスが増えたり指示待ちが多くなったりする変化が見られます。

業務への意欲やパフォーマンスの低下は、将来への期待が薄れている証拠です。「努力しても報われない」「どうせ辞めるから頑張っても意味がない」といった心理背景があり、転職活動に意識が向いている可能性もあります。

このような兆候が見られる場合は、業務量を調整したりキャリア相談を行ったりするのが効果的です。

遅刻や欠勤が増える

遅刻や欠勤の増加は、従業員が退職に向けて動き出しているサインです。なかでも急に有給休暇の取得頻度が増えている場合は、転職活動の準備を進めている可能性があります。

また、体調不良を理由とした欠勤の増加は、心身のストレスが背景にあると考えられます。前日や当日の急な休暇申請が目立つ場合は、まず事情を丁寧にヒアリングすることが大切です。

遅刻や欠勤は目に見える明確なシグナルなので、上司や管理職による早期対応が職場崩壊を防ぐ一歩になります。

新たな仕事を引き受けない

退職を考えている従業員は、新たな仕事を拒む傾向が強まります。会議での発言や提案が減ったり、受け身の姿勢が目立つようになったりしたら注意が必要です。

新しいプロジェクトや追加業務は、中長期的な関わりを前提としており、それを避けるのは社内でのキャリア形成を放棄しているとも言えます。

新たな仕事を拒む態度は、残された社員に負担をかけるだけでなく、チームの士気低下にも影響を与えます。強引な説得は逆効果になるため、キャリア目標や将来の働き方について率直に話し合うことが大切です。

【第3段階】引き止めはほぼ不可能:退職の決意・申し出

第3段階は、従業員が退職の意思を固め、実際に退職の決意や申し出を行うフェーズです。以下のように、明らかに退職を前提とした行動が目立つようになります。

本人の決意が固いため、会社側が引き止め策を講じてもあまり効果は期待できません。第3段階に進行した場合は、円満退職を支援する体制を整え、今後の組織改善や離職防止策に活かすことが大切です。

業務の引き継ぎを始める

退職を決意した従業員は、上司に頼まれていなくても業務の引き継ぎを始めるようになります。資料を整理したり後輩に業務マニュアルを共有したりと、退職後を見据えた行動が増えるのが特徴です。

業務の引き継ぎが始まった時点で、本人の意思は揺るぎない段階にあるため、引き止めるのは現実的ではありません。企業側はスムーズに引き継ぎを行えるよう支援し、本人が安心して退職できる環境を整えましょう。

デスクの私物を整理する

デスクの私物を整理し始めることも、退職を決意した社員に見られる典型的なサインです。「置きっぱなしにしていた私物を持ち帰る」「不要な書類を処分する」など、退職日を意識した行動が目立つようになります。

無理に対話を持ちかけても逆効果となりやすいので、会社側は円満退職を支援することが重要です。退職の理由をヒアリングすれば、制度や人間関係に内在した課題を次世代につなげられます。

真面目な人ほど急に黙って辞めるのは本当か

真面目な人が急に辞めるケースは確かにありますが、背景には風通しの悪い職場環境や上司との相性が関係しています。

真面目な人は普段から責任感が強く、仕事に対する不満や愚痴を表面化させにくいのが特徴です。ストレスをため込む傾向にあり、限界を迎えたタイミングで急に退職を申し出るケースも珍しくありません。

とくに人間関係の不満は口に出しづらく、本当の理由を伝えずに退職する社員が目立ちます。実際にエン転職のデータによると、退職経験者の約4割が「本当の退職理由を伝えなかった」と回答していました。

本当の退職理由がわからなければ、企業側も正しい対策を取れません。従業員の急な退職を防ぐには、安心して本音を話せる職場環境を整備することが大切です。定期的な1on1やアンケートを活用し、内面に抱えている不満を的確に捉えましょう。

真面目な人が辞めるときに見せるサイン

真面目な人が辞めるときは、以下のようなサインを見せる場合があります。

- 残業が増えている(業務過多が目立つ)

- コミュニケーションが極端に減った

- 表情が暗い

- 有給消化が増える

真面目な人は愚痴や不満が表面化しにくいため、潜在的なストレスを可視化してアプローチすることが大切です。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』なら、社員が抱えている心理的な負担やモチベーションの変化を数値として把握できます。

無料で利用できるストレスチェック機能も備えており、複数のツールを使う必要がありません。性格や普段の傾向を踏まえて、本当にケアが必要な社員を見つけられるので、早期に適切なフォローが可能です。

関連記事:『ミキワメ ストレスチェック』とは?法令準拠の検査と組織分析で離職を防ぐ|ミキワメラボ

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてください。

【具体例】辞めそうな人の前兆を見つけた後の対応策

辞めそうな人の前兆を見つけたら、早期に適切な対応を取らなければいけません。本章では、3つの段階別に企業が取るべき対応を詳しく解説します。

従業員の退職リスクを最小限に抑えるには、段階によってアプローチを変えるのが効果的です。「どの段階でどのような前兆があるのか」を理解して対策を練ることで、人材流出を未然に防止できます。

具体例を交えながら解説するので、組織の安定性を高めたい人事担当者や管理職の方は最後までチェックしてみてください。

第1段階:1on1やカジュアル面談で話をよく聞く

退職の意思が固まっていない第1段階では、面談を通じて社員の話に耳を傾けることが大切です。1on1やカジュアル面談の機会を設け、普段の業務の悩みや職場環境への不満を聞き出しましょう。

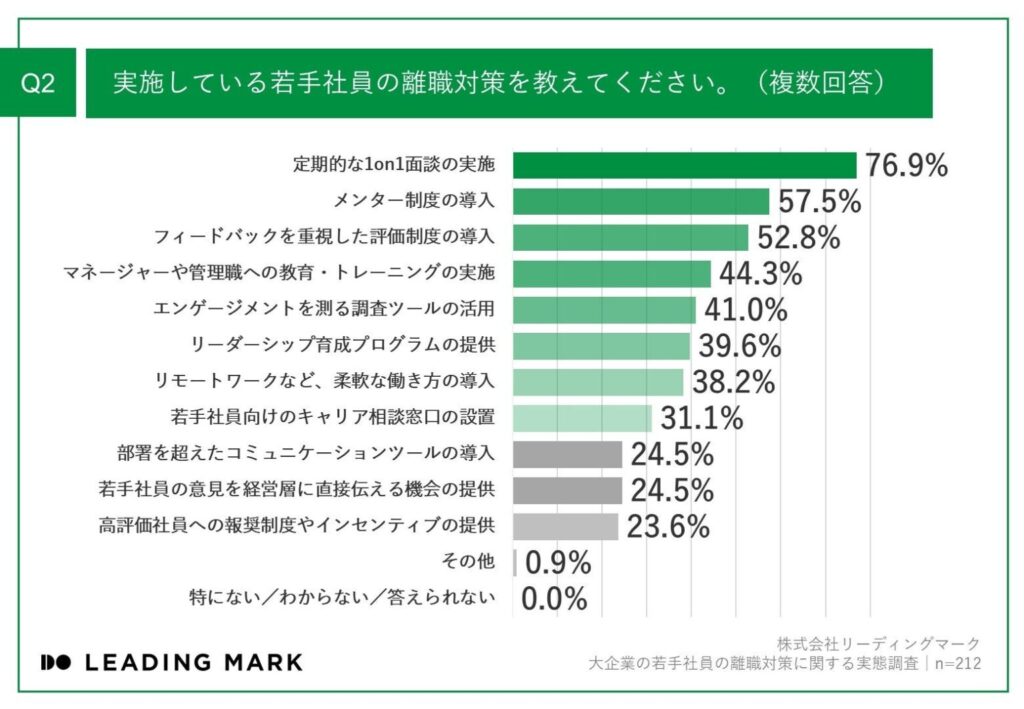

弊社の調査でも、企業が行っている若手社員の離職対策でもっとも多かったのは「定期的な1on1面談の実施(76.9%)」でした。

面談では話しやすい雰囲気づくりを心がけ、傾聴の姿勢を持つことが重要です。双方向の会話で本音を引き出すことで、業務量の調整や配置転換など必要な対策を早期に講じられます。

他社が実施している離職対策や課題について知りたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

また、1on1ミーティングの効果的な方法や成功のコツは以下の記事で詳しく紹介しています。1on1ミーティングを従業員の離職防止につなげたい方は、ぜひご覧ください。

第2段階:業務量の調整や柔軟な働き方の提案

退職準備が進行している第2段階では、業務量の調整や柔軟な働き方の提案が有効です。本人の負担が過度になっていないか確認し、必要に応じてタスクの優先度を変更したり、チーム内での業務分担を見直したりしましょう。

また、リモートワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方を導入し、従業員のワークライフバランスを整えるのも効果的です。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、入社1〜3年目の退職理由でもっとも多かったのは「労働環境・条件がよくない(25.0%)」でした。

とくにZ世代や新入社員はワークライフバランスを重視する傾向にあり、働き方の柔軟性や休日の取りやすさが退職に影響していることがわかります。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ|「新人・若手の早期離職に関する実態調査」の結果を発表(2. 調査の結果「退職理由は「労働環境・条件がよくない」(25.0%)が最多(図表2)」より)

「この会社なら自分の状況に応じて働き続けられる」という安心感は、会社に残る動機にもなります。従業員の定着率を高めるには、働きやすい環境を整備するのはもちろん、キャリア支援やスキルアップの機会を充実させることも重要です。

第3段階:円満退職の支援と組織改善へのフィードバック

第3段階では社員が既に退職を決意しているため、引き止めはほぼ不可能です。無理に引き止めるのではなく、円満退職への支援が求められます。退職までの業務スケジュールを整理し、後任への引き継ぎ体制を整えましょう。

また、今後の組織改善に活かすために、フィードバックの機会を設けるのもポイントです。退職理由を丁寧にヒアリングすることで、職場の課題や改善点を明確にできます。

会社側の誠実な態度は、残された社員の安心感にもつながります。連鎖退職を防ぐためにも退職者には必要なサポートを行い、組織の信頼性を高めてください。

従業員が辞めない職場環境とは?整備する3つのポイント

従業員の退職を防ぐには、職場環境を見直すことも大切です。たとえ前兆を早期発見できても、根本的な改善がなければ退職の再発は防げません。

従業員が辞めない職場環境を整備したいなら、以下3つのポイントを意識してみましょう。

これらが整っている職場では社員が安心して働けるため、不満を抱えても退職という選択に傾きにくくなります。

ここから詳しく解説するので、長期的な組織成長を目指したい管理職の方は、取り組める内容がないか確認してみてください。

1. 相談しやすいコミュニケーション風土の醸成

従業員が辞めない職場づくりの第一歩は、相談しやすいコミュニケーション風土の醸成です。不満や悩みを誰にも言えない状態が長引くと、従業員は孤立感を深め、最終的に退職を選ぶ確率が高まります。

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、転職入職者のうち「職場の人間関係が好ましくなかった」と答えた退職者の割合は、男性で全体の9.1%、女性で13.0%でした。

「個人的な理由」を除くともっとも多い割合で、人間関係の悪化やコミュニケーション不足が退職につながっていることがわかります。

開放的なコミュニケーション風土の醸成には、上司側による日常的な声かけや1on1ミーティングの実施がおすすめです。

傾聴の姿勢を持つことで従業員の心理的安全性が高まり、仕事の悩みやキャリアの不安を共有しやすくなります。問題が深刻化する前に解決の糸口を見つけられるので、結果として離職を未然に防ぐことが可能です。

職場におけるコミュニケーションの活性化には、面談以外にも社内イベントの実施やメンター制度の導入などさまざまな方法があります。以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

2. 公平で納得感のある評価制度の構築

従業員の退職を防ぐうえで欠かせないのが、公平で納得感のある評価制度の構築です。評価基準が不明確だったり評価者の主観が入ったりすると、不満や不信感が増大し、退職につながるリスクが高まります。

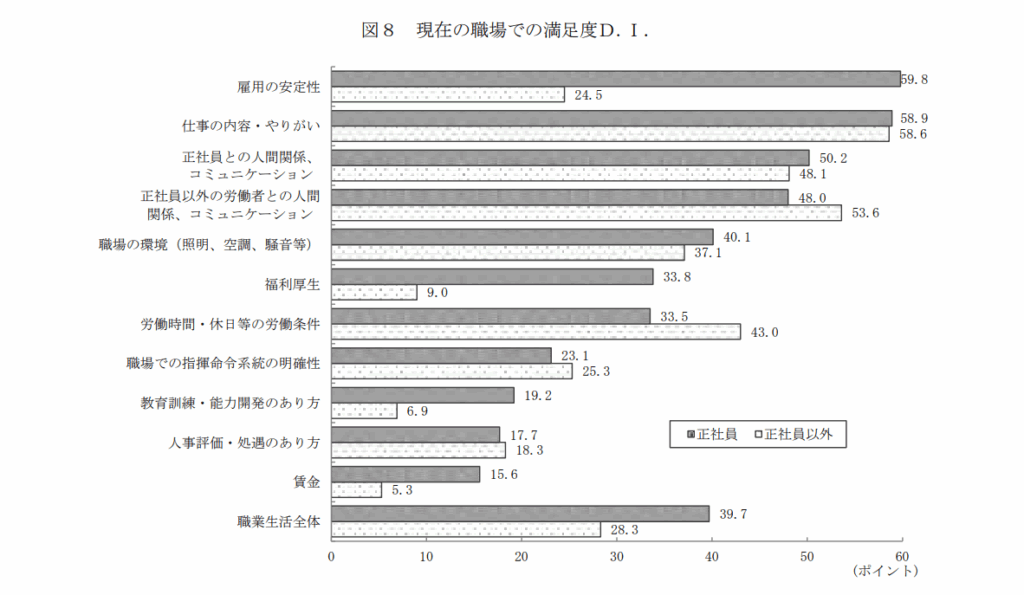

出典:厚生労働省|平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(「3 現在の職場での満足度」より)

厚生労働省の調査によると、現在の職場における「人事評価・処遇のあり方」に対する満足度はわずか17.7%となっていました(正社員)。賃金に次いで2番目に低い項目で、多くの社員が人事評価に不信感を抱いていることがわかります。

エン転職が実施したアンケートでも、離職理由・退職理由の本音として「評価に納得できない」が4位にランクインしていました。

評価制度のあり方は、社員のモチベーションに深く関係していることがわかります。

参考:エン・ジャパン(エン転職)|社員の離職防止マニュアル|離職の原因と効果的な防止策を解説!(「離職理由・退職理由のTOP5」より)

評価制度に対する納得感を高めるには、評価項目や基準を明文化し、全社員に共有することが大切です。評価プロセスを上司だけに委ねるのではなく、360度評価や複数の視点を取り入れれば、さらに公平感が高まります。

また、評価の結果を伝えるときは面談で理由を説明し、改善点や期待される役割を具体的に伝えるのがポイントです。定期的なフィードバックの機会を設けることで、従業員は安心して努力を継続できます。

人事評価の具体的な方法や流れについて知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

3. キャリア支援・サポート体制の強化

会社でのキャリアパスが明確でないと、将来への不安や成長の停滞感から退職を考える傾向が強まります。社員に「この会社なら成長できる」と感じてもらうには、キャリア形成をサポートすることが大切です。

パーソル総合研究所の調査によると、キャリアの自律度と転職意向に相関はないものの、転職市場で自分の価値が高いと認識している人は、退職リスクが高まると確認されています。

また、転職意向が強いタイプを見ると、いまの会社での「昇進の見通し」や「やりたい仕事ができる見込み」が転職意向を下げていることがわかりました。

つまり、従業員が望むキャリアを会社側が支援できれば、退職防止につながると言えます。

従業員のキャリア形成を支援する方法としては、研修制度の整備やキャリアカウンセリングの提供などが挙げられます。若手社員に対しては、メンター制度によってキャリア形成に必要な知識やスキルを伝授するのも効果的です。

企業が従業員のキャリア形成を支援すべき理由や進め方を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

退職予備軍を見抜く『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』とは

退職予備軍を早期に見抜くためには、勘や感覚に頼らず客観的なデータに基づいた把握が欠かせません。『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』は、従業員の心理状態を可視化することで、潜在的な離職リスクを把握できるサーベイツールです。

従業員の性格に応じて心理状況を特定し、本当にケアが必要な従業員を見逃さず抽出します。AIが個々に最適なケア方法をアドバイスするので、迅速に適切な対応を取れるようになります。

わずか3分で高精度なサーベイを行えるため、1か月に1回のように高頻度で調査しやすいのも特徴です。タイムリーに従業員の変化を見極められるので、手遅れになる前に退職を予防できます。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の特徴や機能は、以下の記事で詳しく解説しています。他のサーベイツールとの違いを知りたい方はぜひこちらもご覧ください。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』による離職防止の成功事例

ここからは、『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を離職防止に役立てた事例を2つ紹介します。

当初の課題だけでなく、活用方法や具体的な効果もあわせて解説します。自社での活用イメージを持つ際の参考にしてください。

株式会社情報戦略テクノロジー|離職前に悩みや心理的状況を把握

株式会社情報戦略テクノロジーは、新卒社員の定着率改善を目的に『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入しました。3年以内の退職が多く、休職や退職時に初めて従業員の悩みが可視化されるケースが多かったといいます。

導入後は、社員面談の資料として『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』のサジェスト機能を活用。面談で社員の悩みを具体的に聞き取れるようにし、管理職とサーベイの結果を共有することで必要なフォローが取れる体制を整えました。

結果として『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の導入以降、休職者数は12人から6人に半減しています。離職防止はもちろん、今後は上司と部下のコミュニケーションにもミキワメのデータを活用していく方針です。

事例:株式会社情報戦略テクノロジー「エンゲージメント向上のために、ミキワメ導入。導入後に休職者が2分の1まで減少」

グローバルソリューションサービス株式会社|性格に合わせたケアで離職率を7%改善

グローバルソリューションサービス株式会社は、従業員の離職率が高く、とくに入社半年以内の早期離職が課題となっていました。

びっくり退職の防止を目的に、『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入。現在は月に一度サーベイを配信し、アラートが上がった従業員に対して必要なサポートを行っています。

店舗ごとに見えにくかった従業員の心身状態も把握できるようになり、問題の早期発見とフォロー体制の構築に成功しました。離職率は、導入前の20%から13%まで改善しています。

事例:グローバルソリューションサービス株式会社「従業員一人ひとりの性格に合わせたケアを行うことで離職率の低下に繋がった。」

辞めそうな人の前兆:よくある質問

辞めそうな人の前兆はつかみにくく、どう対応すればよいのかわからず悩む管理職や人事担当者も少なくありません。

本章では、辞めそうな人の前兆についてよくある質問を紹介します。

各質問にわかりやすく答えるので、悩みや不安を解消し、組織運営に役立ててください。

また、以下の記事では辞めそうな人の特徴やタイプ別に見られる兆候を紹介しています。離職リスクを低減したい企業は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

もうすぐ辞めそうな人の特徴は?

もうすぐ辞めそうな人の特徴として多く見られるのは、業務態度や日常行動の変化です。具体的には以下のような特徴があり、いずれも仕事に対する関心の薄れや職場への不信感が関係しています。

〈もうすぐ辞めそうな人の8つの特徴〉

- コミュニケーションの減少・雑談がなくなる

- 会議や打ち合わせでの発言が減る

- 愚痴や不満が増える

- 新しい仕事や責任を避ける

- 遅刻・早退・欠勤が増える

- 身だしなみが変化する

- 有給休暇の取得が増える

- 業務の引き継ぎやマニュアル作成を始める

退職は唐突に決まるのではなく、小さなサインが積み重なった結果です。本当に辞める人は急に退職を申し出る可能性もあるので、このような特徴が見られる場合は早めにフォローを行いましょう。

前兆に気づいたときは引き止めていい?

辞めそうな従業員を引き止めるのは、原則としてNGではありません。初期段階であれば退職を止められる可能性はありますが、方法を誤ると逆効果になるので注意が必要です。

本人が「会社に理解されていない」と感じている状況で強引に引き止めても、不信感が増大し、むしろ退職意思を固めてしまう恐れがあります。

辞めそうな前兆に気づいたら、まず本人と面談し、現状の悩みや不安を丁寧にヒアリングすることが大切です。本人の気持ちや状況を尊重しながら、会社としてできるサポートや改善策を一緒に考えましょう。

リモートワークで辞めそうな人の前兆を見抜くには?

リモートワーク環境では、出社時に比べて従業員の変化や悩みに気づきにくいのが現実です。

しかしオンライン上でも、以下のように観察できる前兆はいくつかあります。

〈リモート環境で見えにくい退職のサイン〉

- 勤怠や業務進捗が遅れる

- オンライン会議での発言が減る

- カメラをオフにする

- 締め切りを守らない

- チャットのみのやりとりが増える(チャットの返信が遅い)

- 雑談や非公式なコミュニケーションがなくなる

リモートワーク環境では孤独感や疎外感を覚えやすいため、定期的な1on1やチームミーティングでのフォローが効果的です。

同時に『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』のようなツールを併用すれば、数値で心理状態が可視化されるため、リモートワークでも見えにくいサインを早期に発見できます。

従業員の定着につながる職場の共通点は?

従業員が定着しやすい職場には、以下のような共通点があります。

〈従業員が定着しやすい職場の共通点〉

- 評価が明確で成果が正当に認められる仕組みがある

- 相談しやすいコミュニケーション風土が醸成されている(上司や同僚と気軽に話せる雰囲気がある)

- 柔軟な働き方ができる

- 福利厚生が充実している

- フィードバック体制がある

- スキルアップやキャリア成長の機会がある

従業員が定着する職場では、社員が安心して働ける環境が整っています。これらの共通点を意識して組織づくりを進めれば、従業員のモチベーションを維持でき、結果的に退職防止につなげることが可能です。

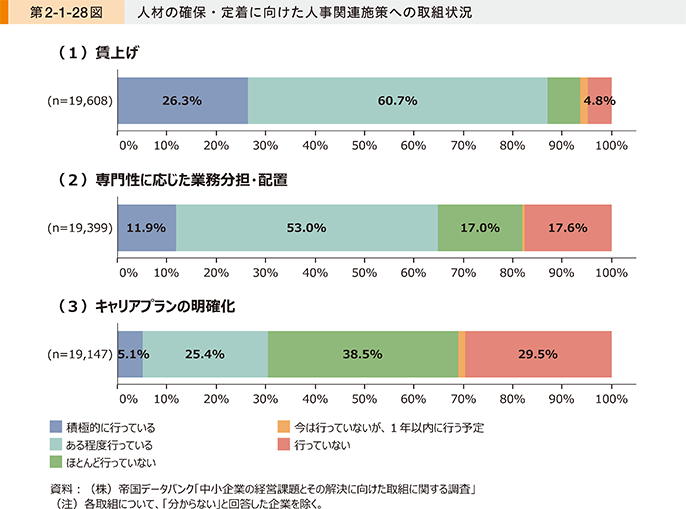

また、中小企業庁の調査によると、人材の確保・定着に向けた取り組みとして「賃上げ」で8割以上、「専門性に応じた業務分担・配置」で6割以上の企業が「積極的に行っている」「ある程度行っている」と回答していました。

出典:中小企業庁|2024年版「中小企業白書」 第1節 人材の確保(4.人材の定着「〔2〕定着に向けた取組」より)

従業員の定着率を向上させるには、評価制度の整備からキャリア支援まで多角的な視点で施策を打つことが大切です。

従業員のワークエンゲージメントを高める方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

サーベイツールで辞めそうな人の前兆をつかみ、早期に離職対策を練ろう

従業員の退職は、採用・育成コストの損失だけでなく、チームの生産性や士気にも影響を与えます。初期段階で適切なフォローができなければ、引き止めが困難になったり連鎖退職を引き起こしたりするリスクがあるので、早期に前兆をつかむことが大切です。

しかし、必ずしもすべての人に同じような前兆が表れるとは限りません。本人の性格やタイプによってもサインが異なるため、見落としを防ぐにはサーベイツールを活用しながら客観的に観察するのがおすすめです。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』なら、従業員のモチベーションやストレスを数値で可視化でき、個々の性格タイプに応じてケア方法のアドバイスも受けられます。

スコアに異常が見られた場合は、必要に応じて1on1ミーティングを設け、課題解決を図りましょう。『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の活用方法をイメージしたい企業は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位