エース社員から突然「退職したい」と告げられ、人員配置や業務配分の見直しを余儀なくされた人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

企業の成長を支えてきた優秀な人材が離職すると、後任探しの手間が増えるだけでなく、チームの士気や生産性が低下するなど、組織全体にも大きな影響を及ぼしかねません。

最悪の場合、エース社員の離職が引き金となって連鎖的な離職が発生し、組織の崩壊を招く可能性もあります。

そこで本記事では、エース社員の離職がもたらす影響を考察したうえで、会社を辞めてしまう理由や組織としての対策について解説します。

離職率の改善に成功した事例も紹介していますので、やりがいを生み出す組織づくりの参考にしてみてください。

エース社員の離職による影響【組織崩壊の恐れ】

エース社員の離職による影響は、単なる人手不足に留まりません。以下のように、組織運営そのものへの影響も考えられます。

それぞれの影響を事前に把握し「なぜ対策が必要なのか」「放置するとどうなるのか」を明確にしておきましょう。

以下の資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐ!「EX(従業員体験)」で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

後任探しによる採用コストが増加する

エース社員の離職は、単なる欠員補充で解決する問題ではなく、エース級の働きをする後任を探す必要があるため、時間・コストの両面で大きな負担がかかります。

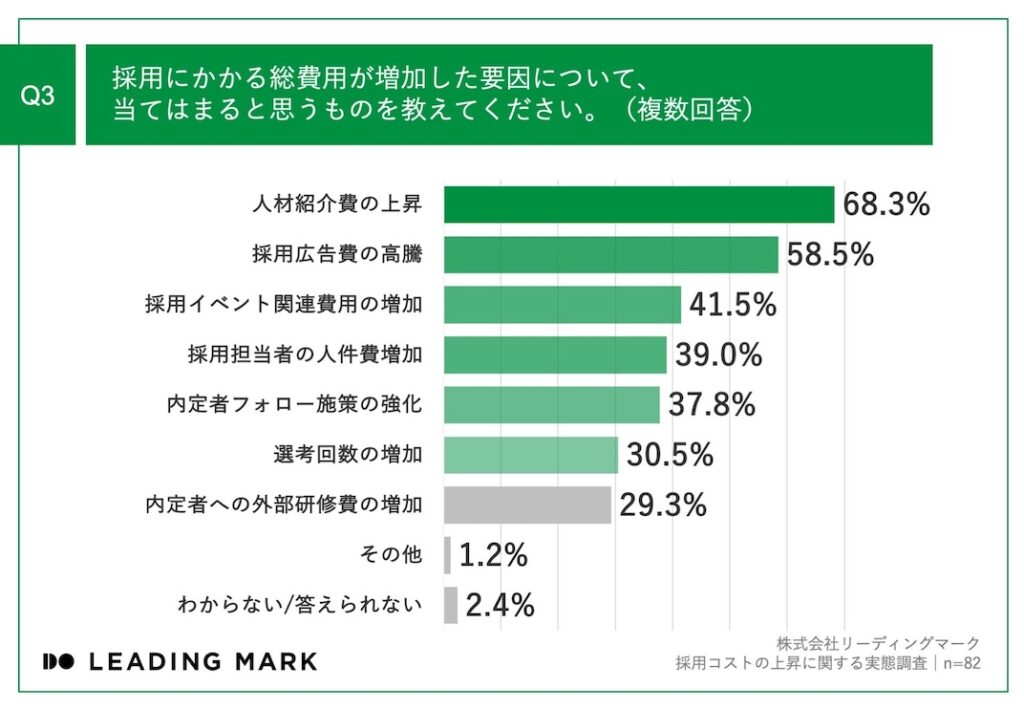

株式会社リーディングマークが実施した調査では、過去5〜10年間において、約7割の企業が「中途採用にかかる総費用が増加した」と回答しました。その要因として、以下に示すように人材紹介費の上昇や採用広告費の高騰が挙げられています。

この状況を踏まえると、エース社員のように高いパフォーマンスを発揮する人材を確保するには、より自社の魅力を伝えなければならず、採用コストが増すばかりです。

組織としては、エース社員の離職ひとつで予想以上のコストが発生することを認識したうえで、働きがいを生み出すような職場環境の改善が求められます。

残された社員の業務負担が増える

エース社員の離職によって、進行中のプロジェクトの引き継ぎや、顧客との信頼関係の再構築など、残された社員への直接的な影響が考えられます。

ただ単に業務の一部を任されるだけでなく、ときには関係各所と連携を図りながら、会社の利益に直結する重要なタスクを担当しなければなりません。

既存社員の業務負担が増えることで、時間外労働の増加やストレス状態の悪化を招き、休職・離職につながってしまいます。

また、エース社員がひとりでプロジェクトを進めていた場合、取引先とのやり取りやノウハウがうまく引き継がれず、対応ミスや品質低下を引き起こす可能性があります。

組織としては、業務分担の見直しや既存社員へのサポートを行い、場合によっては、プロジェクトの中止を視野に入れた検討が必要です。

チームの士気と生産性が低下する

エース社員の離職によって、チームの士気が低下したり社員の不安・不満が増大したりと、組織全体にも悪影響を及ぼします。

周囲からの信頼も厚いエース社員の離職は、残された社員の間で「なぜあの人は辞めたのか」「この会社で働き続けるべきなのか」といった不安が広がる要因となります。

このような心理的な不安が増大すると、仕事への集中力やモチベーションが低下し、生産性の著しい悪化につながってしまうのです。

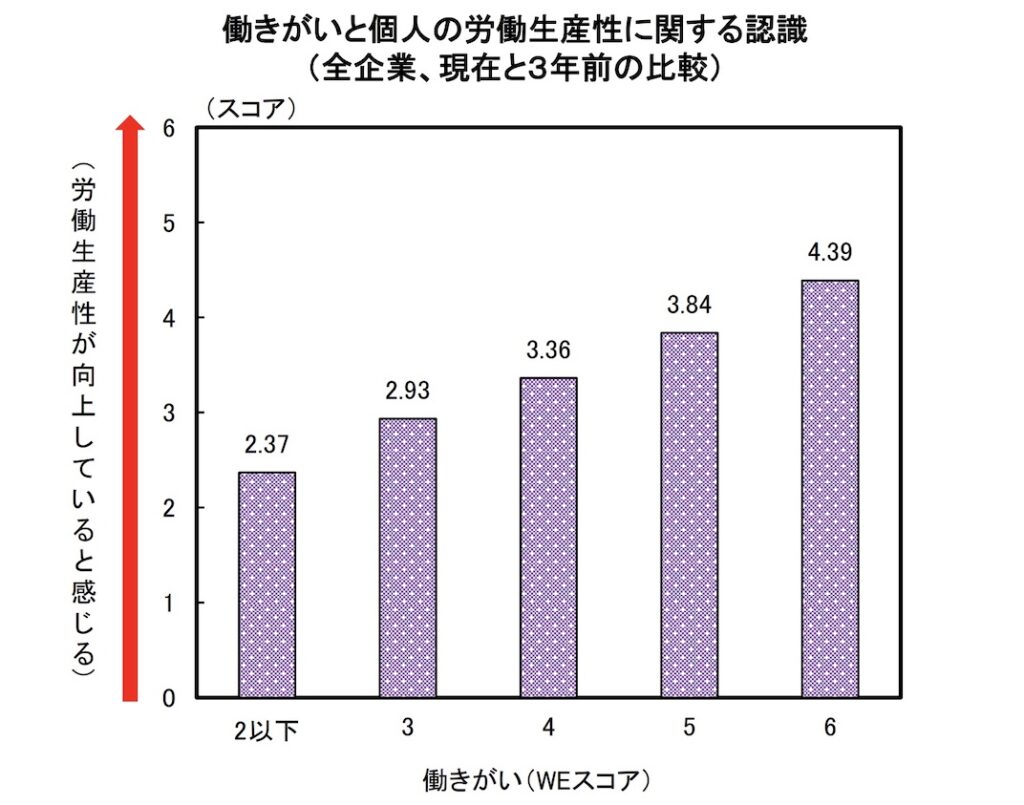

厚生労働省の資料によると、働きがいを数値化(エンゲージメントスコア)したときに、そのスコアが低ければ低いほど、労働生産性も低くなることがわかりました。

組織としては、エンゲージメント(貢献意欲)やモチベーションなどの心理状態の変化を見逃さず、離職につながる前に対処する必要があります。

エース社員を育成するための教育・研修が必要になる

優秀な人材が会社を辞めたとき、組織として同じようなパフォーマンスを担保するためには、次世代のエース社員候補を育成しなければなりません。

しかし、即戦力となる人材の育成は容易ではなく、それ相応の時間と費用がかかるうえに、戦略的な教育プログラムの整備が求められます。具体的には、以下のようなテーマに沿ったカリキュラムが必要です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 目標達成に向けた行動の設定 | ・会社の方針にもとづた目標の立て方を学ぶ ・成果につながる習慣や行動を決める |

| 問題解決に必要な心構え | ・自責と他責の違いや思考方法を学ぶ ・事前の準備と後始末の方法を学ぶ |

| PDCAの基本と重要性 | ・PDCAサイクルの手順を学ぶ ・トラブルの対処方法を身につける |

| モチベーションを高める方法 | ・モチベーションをコントロールする方法を学ぶ ・睡眠や運動に関する知識を身につける |

なお、OJT(職場内訓練)だけで対応しようとすると、教育担当者の負荷が大きくなるため、経営者や人事部が中心となって教育・研修プログラムをつくる必要があります。

連鎖的な離職が増える恐れがある

エース社員の離職は、残された社員の不安を増大させるとともに、連鎖的な離職を引き起こす可能性があります。

チームの精神的支柱だった存在がいなくなると、周囲の社員は「自分も見切りをつけるときかもしれない」と感じ、転職を検討し始めるケースも少なくありません。

また、業務負担の増加や労働環境の悪化によって離職者が増え続けると、最悪の場合、組織そのものが崩壊する恐れもあります。

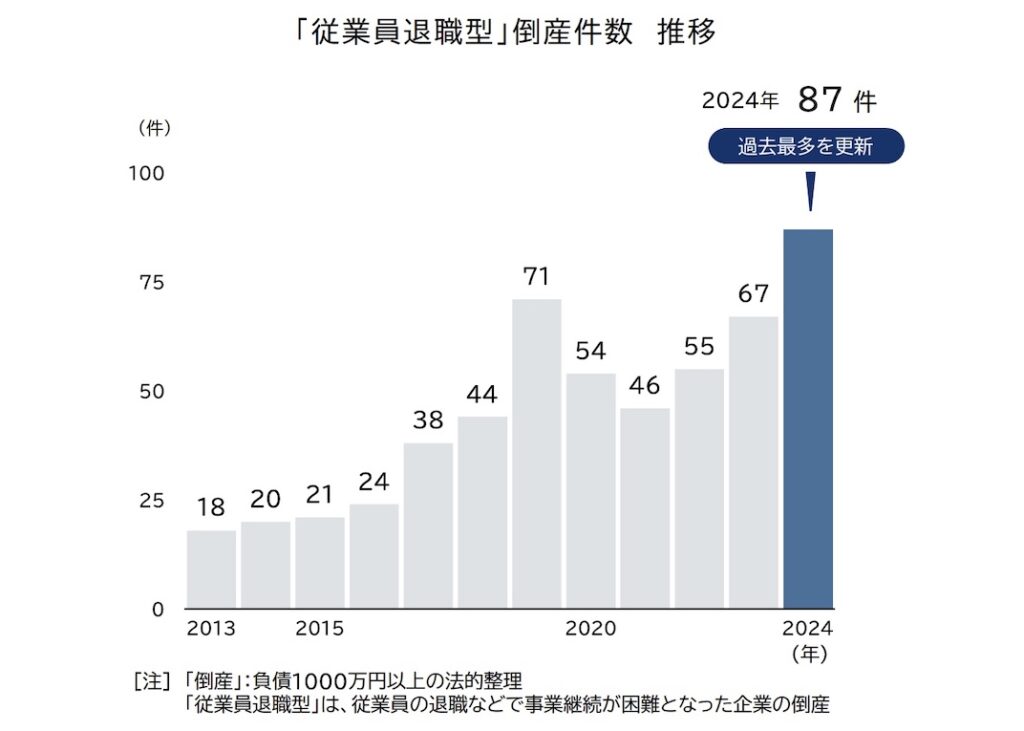

帝国データバンクの調査によると、従業員や経営幹部などの離職(従業員退職型)による2024年の倒産件数は、過去最多の87件となっています。

出典:「従業員退職型」の倒産動向(2024年)|帝国データバンク

このような連鎖的な離職で組織の崩壊を防ぐためにも、社員の離職傾向やエンゲージメントの低下を察知し、先手を打った対応が求められます。

エース社員が会社を辞める6つの理由

エース社員が会社を辞める原因として、以下の6つの理由が挙げられます。

エース社員が離職した原因を突き止め、つぎの離職を引き起こさないための対策を検討していきましょう。中小企業ならではの原因や組織としての対策については、以下の記事で詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

過剰な期待でプレッシャーが大きい

エース社員は、高い成果を出し続けるがゆえに、周囲から「できて当然」「難題でもなんとかしてくれる」といった期待を一手に背負いがちです。

会社からの期待は、本人の成長意欲を刺激する反面、常に高いパフォーマンスを求められることが大きなプレッシャーにもなります。

その負荷が長期間続くと、次第にモチベーションが低下し「これ以上は続けられない」という気持ちが芽生え、結果として退職する道を選択してしまうのです。

また、過剰な期待によって責任が重くのしかかると、精神的な疲労やストレスが蓄積し、心身の健康への悪影響も考えられます。

会社側としては、社員の「心の健康状態」にも目を向けながら、高すぎるノルマを求めないなど、過剰なプレッシャーを与えないような対応が必要です。

成果に対する評価・待遇に不満がある

エース社員のモチベーションは、自己成長の喜びや仕事の達成感に加えて「会社から正当に評価されている」といった実感からも影響を受けます。

しかし、成果を出しているにもかかわらず給与や昇進に反映されないと、評価・待遇に対する不満を抱き、やがて条件のいい会社への転職を考えてしまいます。

また、明確な評価基準が定められていない状態も、どのように評価されているのかわからず「公平性に欠ける」といった不信感が生まれる要因です。

エース社員の離職を防ぐには、納得感を得られるような評価基準を策定したうえで、成果が報酬に反映される給与体系にしなければなりません。

以下の記事では、人事評価の見直しポイントを詳しく解説していますので、エース社員が納得する評価制度を構築するときに、ぜひ活用してみてください。

業務量が多くワークライフバランスが取りづらい

エース社員は、高いパフォーマンスを発揮するがゆえに、周囲からの信頼も大きく、知らず知らずのうちに業務量が多くなりがちです。

組織にとって大きな戦力にはなりますが、長時間労働や休日出勤によって私生活との両立が難しくなり、長期的にみるとパフォーマンスの低下につながりかねません。

内閣府の調査によると、働き方や仕事時間における課題として、50.9%の企業が「業務量が多く、人員が不足している」と回答しています。

また、働き方改革やメンタルヘルスへの関心が高まっている背景もあり、ワークライフバランスがとれない職場環境は、離職を決断する大きな要因のひとつと言えます。

精神的・身体的な負担が大きい

高い成果を出し続けようとするエース社員は、集中力を保ちながら業務を進め、常に責任を問われる環境に身を置いています。

とくに、業務量が多く長時間労働が常態化している場合は、ストレスと疲労の蓄積によって、メンタルヘルス不調のリスクが高まってしまいます。

慢性的な疲労や睡眠不足が続けば、仕事のパフォーマンス低下とともに、体調不良による休職・離職にもつながりかねません。

会社側としては、ストレスチェックによる職場環境の改善や、定期的な1on1ミーティングの実施など、エース社員の健康を維持するための取り組みが求められます。

以下の記事では、ストレスチェックの概要や検査の手順をわかりやすく解説しています。厚生労働省が提供しているツールや、ストレスチェック制度を運用するためのサービスも紹介していますので、導入を検討している方は参考にしてみてください。

人間関係で悩みを抱えている

どれほど能力が高いエース社員でも、上司・同僚と信頼関係を築けていないと、意見の食い違いや対立などの問題が発生する可能性があります。

職場の人間関係が悪化した場合「これ以上話をしても無駄だ」と、自身の感情を心にしまい込み、気づいたときには退職の意思を固めていることも少なくありません。

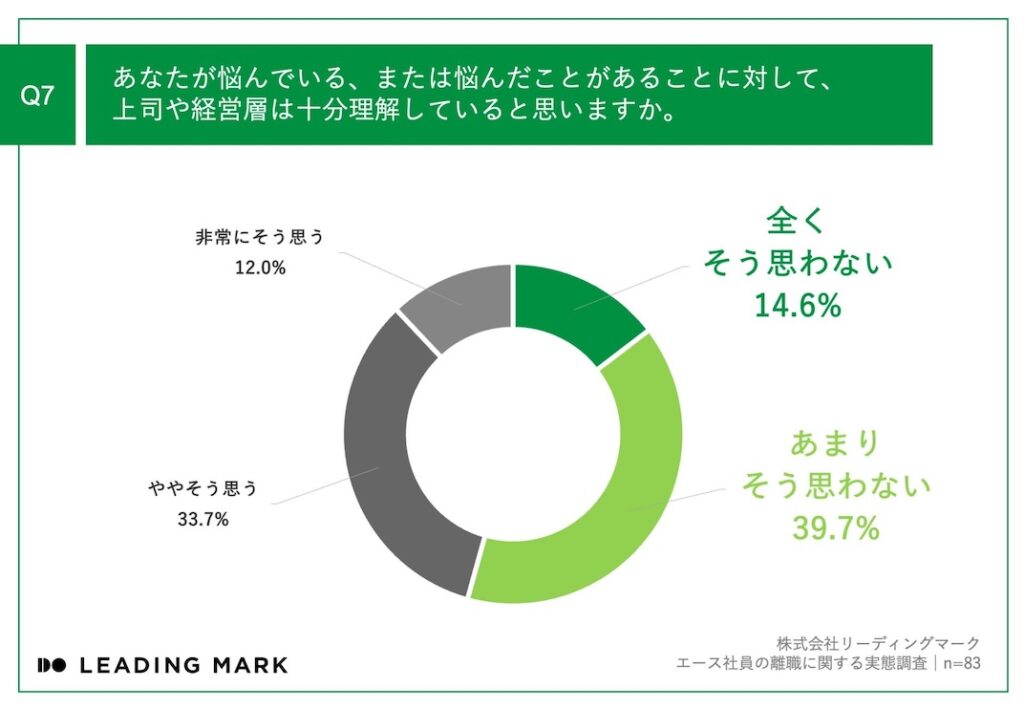

株式会社リーディングマークの調査によると、エース社員の54.3%(※)は「自身の悩みに対して上司や経営層は十分に理解していない」と感じていることがわかりました。

(※)「全くそう思わない」「あまりそう思わない」の合計

この状況を踏まえると、エース社員とのコミュニケーション不足によって「意見を言いづらい環境」になっていることも考えられます。

良好な人間関係を構築するためには、職場の問題を明らかにしたうえで、気軽になんでも相談できるような職場環境に改善する必要があります。

新しい挑戦・スキルアップの機会が少ない

エース社員は、自己成長に対する意欲が高いため、キャリアアップの機会を与えられないと「このままでは成長できない」と危機感を持ちます。

とくに中堅層に差し掛かるタイミングでは、自分の市場価値を再評価したり将来のキャリアを見直したりと、他社でも「活躍できるかどうか」を模索する動きがみられます。

また、日常的なルーティンワークだけで、新しいスキルを習得できない職場も、キャリアの停滞を感じて転職を検討する原因のひとつです。

会社として取り組むべきことは、スキルアップのための教育・研修制度に加え、社員の能力や知識に応じたキャリアパスの提示が必要です。

エース社員が会社を辞める兆候

エース社員の離職は、ある日突然起きるわけではありません。会社を辞める前には以下のような兆候がみられます。

優秀な人材の流出を未然に防ぐために、退職を検討しているときのサインを察知できるよう準備しておきましょう。

会議やミーティングで意見を言わなくなる

いつも会議やミーティングで積極的に発言するエース社員が、以前よりも口数が減ったり、リアクションが薄くなったりすると、退職を検討し始めている可能性があります。

一時的な忙しさで発言が減っている場合もありますが、会社に貢献しようとする意欲(従業員エンゲージメント)が低下し、心理的な距離を取り始めていることも考えられます。

その原因は、業務量の偏りや人事評価への不満を相談しても、会社は改善しようとせず「どうせ変わらない」と無力感を抱いているためです。

会社側としては、日常的な対話のなかで小さな変化を察知し、早期の声かけやフォローアップで「会社への意見や不満」を聞き出す必要があります。

以下の記事では、従業員エンゲージメントを高めるメリットや具体的な取り組みを解説しています。エース社員の離職を食い止めるために、本記事と合わせて確認してみてください。

日常業務でもミスが増える

普段は精度の高い仕事をするエース社員に、明らかなミスや確認不足が増えてきた場合、心理的な疲労やモチベーションの低下を示すサインです。

うっかりミスや報連相の遅れ、タスクの抜け漏れが続くようなときは「もう頑張らなくてもいい」といった、離職の意思が芽生えている可能性があります。

小さなミスによってチームの連携にも支障が出てしまうため、会社側としてはミスの誘発を防ぐとともに、その背景となる業務負荷やメンタル面の変化の把握が求められます。

仕事に対して消極的な姿勢になる

エース社員の自発的な行動や、新たな取り組みへの積極的な姿勢がみられなくなった場合「離職の可能性がある」と捉えるべきです。

とくに、指示待ちの状態が続くようなときは「会社の方針に共感できない」といった考えから、新規プロジェクトにも関心を示しません。

仕事の方向性に関する上司との対立や、将来のキャリアへの不安があると「この会社では働き続けられない」と、次第に離職の意思が芽生えてきます。

エース社員の離職を防ぐためには、公平公正な評価と適切な報酬を与えるなど、やる気を引き出す取り組みが必要です。以下の記事では、エース社員のやる気が出ない原因と対策を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

頻繁に休暇を取り会社にいる時間が減る

エース社員が有給休暇を頻繁に取得するようになったり、遅刻・早退が増えたりするような状況だと、離職の前兆である可能性があります。

もちろん、ライフイベントや一時的な体調不良も考えられますが、これまで勤怠に乱れがなかった社員の場合は要注意です。

エース社員が頻繁に休暇を取って会社にいる時間が減ると、ますます会社との関わりがなくなり、進行中のプロジェクトも停滞する恐れがあります。

モチベーションやエンゲージメントの低下から、意図的に会社との距離を取り始めている可能性もあるため、上司やメンターと対話する機会をつくる必要があります。

職場でのコミュニケーションが少なくなる

職場内での雑談やチームメンバーとの連携が減り、エース社員の孤立が目立つようになった場合、退職の準備を進めている可能性があります。

たとえば、ランチや休憩時間をひとりで過ごす、チャットやメールでのやり取りが必要最低限になるなど、コミュニケーションの機会や質に変化がみられます。

エース社員は通常、チームの中心となって周囲と積極的に関わる傾向があるため、その行動が急に変わるのは、周囲との関係を断ち切ろうと考えているためです。

こうした状況に気づくには、エンゲージメントサーベイを活用して人間関係に対する不満・悩みを把握し、職場環境の改善に取り組む必要があります。

エース社員の離職(組織崩壊)を防ぐ5つの対策

を防ぐ5つの対策-1024x576.jpg)

エース社員の離職を未然に防ぐには、組織としての仕組みとマネジメントの質を見直す必要があります。具体的な対策として以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 対策 | 期待される効果 |

|---|---|

| 離職者の声から組織課題を洗い出す | ・同じ不満を抱える社員へのサポートができる ・離職の連鎖や隠れた組織課題の放置を防げる |

| 明確な評価基準を定め社員に提示する | ・評価への納得感を得られ、モチベーションが向上する ・上司による属人的な判断の抑制につながる |

| キャリア形成のサポートを行う | ・将来の成長をイメージしやすくなる ・能力や適性に合ったキャリアプランを提示できる |

| 社内のコミュニケーションを活性化させる | ・チーム内でのサポートや相談がしやすくなる ・離職の兆候を早いタイミングで把握しやすくなる |

| 社員の心理状態をサーベイで可視化する | ・ストレスや不満を数値として把握できる ・問題の早期発見と対策が可能になる |

こうした対策を複合的に実施することで、エース社員の不満を早期に把握し、離職につながる前の対処が可能になります。

以下の記事では、若手社員が会社を辞める理由と対策を解説していますので、将来の活躍を期待する若手人材へのサポートにも取り組んでいきましょう。

離職者の声から組織課題を洗い出す

エース社員が会社を辞める理由は多岐にわたり、必ずしもひとつの要因だけではありません。

そのため、過去の離職者の声をもとに「どの部分に不満を感じていたのか」「どう改善すれば離職を防げたか」を分析し、組織課題を洗い出しましょう。以下は、具体的な課題とその一例です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 課題 | 具体例 |

|---|---|

| 仕事の進め方 | ・説明資料の作成にあたり、過剰な品質を求められる ・意思決定のプロセスが複雑すぎる ・会議やミーティングで意見が出ず議論にならない |

| 業務量の偏り | ・特定の部署や社員に業務が集中している ・属人的な業務が多く、本人以外の社員は状況がよくわからない |

| 人事評価・マネジメント | ・業績ばかりが認められ、努力やプロセスが評価されない ・マネジメントが標準化されておらず、上司の考え次第で方向性が左右される |

離職者から聞く意見は、既存社員も少なからず感じている不満や悩みであり、組織に見え隠れする課題を浮き彫りにする有益な情報です。

アンケートで社員の声を集め、定期的なフィードバックと組織改善を行うことが、経営者や人事部にとって大きな役割と言えます。

明確な評価基準を定め社員に提示する

エース社員は、常に高い成果を求められる立場でプレッシャーも大きいため、その努力に対して適切な評価がされないと不満を感じやすくなります。

人事評価を行うときは、仕事の成果だけを評価対象とするのではなく、仕事に取り組む姿勢やチームへの貢献度を含めた評価基準を定め、社員に提示しましょう。

具体例として、株式会社ディー・エヌ・エーの取り組みを紹介します。

同社では「人事制度ハンドブック」を作成し、社員に会社のビジョン・価値観を共有するとともに、評価制度の内容や成長イメージなどの情報も提示しています。

評価制度のひとつ「発揮能力評価」は、社員が発揮した能力がグレードに相応しいレベルかどうかを評価するものです。以下のように、コース別に評価軸を設けています。

| コース | 能力発揮の軸 |

|---|---|

| Professional コース | ・ユーザー志向性 ・戦略思考 ・専門性 ・実行、推進力 ・協働、共創力 |

| Management コース | ・ビジョンメイキング ・役割設計力 ・プロセス構築力 ・組織、人材開発力 ・リーダーシップ |

参考:評価・キャリア制度|株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)

評価サイクルやグレードの改定時期、賞与反映のタイミングなどの情報も提供し、成果がどのように評価されるかを深く理解できる仕組みをつくっています。

以下の記事では、人事評価の目的や基準を決める方法を詳しく解説しています。評価制度の見直しを考えている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

キャリア形成のサポートを行う

エース社員は、自己成長やキャリアの発展への強い意欲を持っているため、キャリアアップを支援するための制度やプログラムを積極的に提供しましょう。たとえば、以下のような取り組みが挙げられます。

| 取り組み | 内容 |

|---|---|

| 定期的なキャリア面談の実施 | 上司や人事との1on1を通して、キャリアの方向性などのアドバイスをする |

| ジョブローテーション制度の導入 | 能力・適性に応じて、他部署への異動や兼務の機会を提供する |

| リスキリング・学習支援制度の導入 | 外部セミナーへの参加や、資格取得の支援などを行う |

人材育成に関する取り組みとして、株式会社メルカリの事例を紹介します。

同社では、組織と個人の成長を最大化させるため、一人ひとりが「自己成長に当事者意識を持つ」ことを目指し、さまざまな社内研修・制度を設けています。

そのひとつが、新たな挑戦や成長の機会をつくることを目的とした「社内公募制度」です。

社外に公開しているポジションを社内にも募集をかけ、それぞれの人脈に依存しないフェアな形で異動の機会を提供しています。

キャリアに関する対話においては、マネージャーによる属人的なサポートだけでなく、組織的なサポート体制を整え、対話の質や量のばらつきを減らす工夫も取り入れています。

社内のコミュニケーションを活性化させる

職場のコミュニケーションを大切にするエース社員は、人と人とのつながりや情報共有の円滑さが、仕事のやりがいや充実度に影響しやすいです。

オープンでフラットなコミュニケーションがとれる職場環境をつくれば、社員同士で自由に意見を出し合いながら問題解決に取り組み「働きがい」を創出します。

また、チームビルディング(※)や社内イベントを活用し、組織の一体感を高めるのも重要な取り組みです。

具体例として、HRプラットフォーム『ミキワメAI』を提供する株式会社リーディングマークの取り組みを紹介します。

同社では、離職者が続出するなか、3年間で組織状態の立て直しに成功しています。効果があった取り組みのひとつが、社員同士がお互いに称え合ったり、感謝を伝え合ったりする組織文化の構築です。

【具体的な取り組み】

- クラウドサービス『Unipos』を活用し、社員が社員を称える声を拡散

- Amazonなどにも交換できる「LMile」と呼ばれるポイントの導入

社内コミュニケーションの活性化とともに、感謝の気持ちがあふれる組織となり、日本でも上位を争うエンゲージメントの高い企業に進化しました。

(※)個々の能力を最大限に発揮しながら、目標を達成できるチームをつくること。

以下の記事では、社内コミュニケーション活性化のアイデアを多数紹介しています。自社に合った取り組みを検討するときに、ぜひ参考にしてみてください。

社員の心理状態をサーベイで可視化する

定期的にサーベイ(アンケート形式の調査)を配信し、離職につながる要因を把握することで、社員の心理状態の変化に応じたサポートが可能です。

高い成果を出している社員は、一見順調に仕事を進めているように見えますが、心理的な負担やプレッシャーがかかっている可能性もあります。

仕事に対する不満やストレスは、日々の生活のなかで表面化しにくいため、サーベイで早期に問題を発見し、解決に向けた対話が必要です。

実際に、サーベイを活用して休職者の減少につながった事例を紹介します。

ITエンジニア派遣サービスを提供する株式会社ラクスパートナーズでは、月に1回アンケートを配信し「ケアを必要としている社員」の可視化を行っています。

導入した『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、自動アラートでケア対象の社員を通知してくれるため、1on1による迅速な面談ができるようになりました。

これまでは感覚的なアプローチでしたが、優先順位にもとづく面談が可能となり、四半期の休職者が「5〜6人」から「1〜2人」に減少しました。

事例:ケアを求める社員をサポートし、休職者数の減少を実現|株式会社ラクスパートナーズ

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の具体的な機能や使い方を知りたい方は、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。無料トライアルも実施中です。

エース社員の離職を防ぐための具体的な行動フロー

エース社員の離職を防ぐためには、離職の兆候が現れる前に組織課題を抽出し、あらゆる取り組みを検討・実施する必要があります。具体的な行動フローは、以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| フロー | 内容 | |

|---|---|---|

| 1 | サーベイで離職の兆候を察知 | 月1〜2回サーベイを配信し、社員の心理状態・満足度・離職傾向などを可視化する |

| 2 | 1on1ミーティングの実施 | 離職の可能性がある社員との1on1で、不満・キャリアの意向・現場での課題などを深掘りする |

| 3 | 改善アクションの提示 | 課題解決に向けて、具体的かつ現実的な改善アクションを提示する(労働時間・業務量の調整など) |

| 4 | 離職を防ぐ社内体制を整備 | 個人へのサポートだけでなく、組織として離職を防ぐ取り組みを継続的に行う(評価制度の見直しなど) |

たとえば、1on1を通して業務量の偏りがわかった場合、チームとして「誰が・どの業務を・どれくらい」行っているかを把握し、再配分やリソースの追加を検討しましょう。

加えて、心理的負担がみられる場合には、ストレスチェックや定期的なカウンセリングを実施するなど、メンタル面のサポートが必要です。

ストレスチェックの具体的な取り組みを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて、企業の活用事例を紹介しています。

まだ間に合う?エース社員の退職を引き止める方法3選

エース社員が退職を考えるタイミングでは、会社側の対応によって「退職するかしないか」の結果に影響してきます。

退職を引き止めるための方法として、具体策を3つ紹介します。

退職を防ぐためには、エース社員の思考・行動を細かく分析する必要があります。以下の資料では、離職のメカニズムと具体的な離職防止の取り組みを紹介していますので、ダウンロード(無料)してぜひご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

退職する理由を真摯に受け止める

エース社員の退職を引き止めるときに重要なのは、退職の決断に至った理由を真摯に受け止めることです。

退職する理由には、過度な業務負担や人事評価・待遇に対する不満、人間関係の問題など、さまざまな背景があります。

どのような理由であっても、根本的な原因をしっかりと理解し、組織として改善の意思を示すことが退職を防ぐための第一歩です。

1on1で退職理由を聞き出すときは、相手の意見を「否定せず・共感し・組織の課題として受け入れる」といった姿勢が大切です。

以下の記事では、近年の1on1に関する流行や動向、マネジメント理論にもとづく1on1の手順を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

キャリアに見合った条件・待遇を提示する

エース社員は、自分の能力や貢献度に対する評価・報酬が見合っていないと感じると、より条件のいい会社への転職を考えてしまいます。

条件・待遇の不満が退職理由だった場合は、給与体系やインセンティブなどの見直しを検討したうえで、組織として改善する意思を示さなければなりません。

ただし、一時的な報酬だけではその場限りの対応となってしまうため、定期的な給与改定や成果にもとづく評価制度の導入など、継続的な取り組みの検討が必要です。

また、自社でのキャリアパスを提示し、将来の成長や出世をイメージさせることも、働き続ける意思を生み出す重要な施策です。以下の記事では、エース社員の出世を後押しするための方法を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

業務負担の軽減につながる対策を提案する

エース社員の退職を引き止めるには、業務負担の軽減や業務量の調整が不可欠です。

高いパフォーマンスを発揮する社員は、その優秀さがゆえに上司や同僚からの信頼も厚く、さらに多くの業務を任される傾向があります。

組織としては、エース社員がひとりで業務を抱え込むことなく、チーム全体で成果を上げられるような体制をつくり、業務負担を減らす提案をしましょう。

また、新たなメンバーを採用してリソースを追加したり、アウトソーシングを活用したりすることで、エース社員にかかる負担を軽減できます。

サーベイを活用した離職防止の成功事例3選

エース社員の離職を防ぐためには、心理状態の変化をタイムリーに把握するサーベイの活用が有効です。実際に離職率改善に成功した3社の事例を紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 取り組み | 効果 |

|---|---|

| サーベイ結果を踏まえて人材配置を検討 | ・社員一人ひとりの些細な変化に気づけるようになった ・離職者が「月に1人」から「2ヵ月に1人」にまで減少した |

| 状態が悪い社員に対して声かけや面談を実施 | ・社員とのコミュニケーションが増え、対話の質も高まった ・離職率が25%から20%に改善された |

| 離職の原因を分析する社内体制を整備 | ・サーベイの「天気予報」で社員の状態がひと目でわかるようになった ・社員が自分のストレスに気づく自己理解の促進につながった |

離職防止の取り組みには、サーベイを活用する以外にもさまざまな方法があります。以下の記事では、職場環境の改善や人事評価の見直しを行った企業事例を多数紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

サーベイ結果を踏まえて人材配置を検討

ICTサービスを展開する株式会社サイバーネーションでは、顧客先に常駐する仕事が多く、社員と対面でのコミュニケーションが減り、日々の状況確認が困難でした。

そこで、遠隔地でも社員の心理状態を把握できる『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を導入し、先輩社員が後輩社員をフォローするときに活用しています。

サーベイの導入により、メンタルヘルスの問題を早期に察知できる体制が整い、休職・離職といった問題が起きる前に気づけるようになりました。

ある社員の場合、測定結果から「上長が変更されたタイミングで不調になった」ことがわかったため、人材配置の変更で問題解決につながっています。

サーベイの導入によって、社員一人ひとりの些細な変化に気づいてサポートができるようになり、離職者が「月に1人」から「2ヵ月に1人」にまで減少しました。

事例:対面でのコミュニケーションが減ったなかでも離職者が半減|株式会社サイバーネーション

状態が悪い社員に対して声かけや面談を実施

介護事業を行うクリーンハウス株式会社では、13拠点ある事業所のなかで、離職率が高い事業所とそうではない事業所がはっきりと分かれている状態でした。

原因として「社員としっかり向き合えていない」ことが判明したため、一人ひとりの声を拾えるようにサーベイを導入し、コミュニケーションの改善に取り組んでいます。

【具体的な取り組み】

- 性格検査で社員の特徴・傾向を確認

- 心理状態を把握するためサーベイを毎月配信

- サーベイの結果を施設長が確認

- 人事が施設長に「社員との接し方」をアドバイス

- 状態が悪い社員に声かけ・面談を実施

この取り組みによって、施設長が意識的に社員のコンディションを把握してくれるようになり、社員とのコミュニケーションも増え、対話の質も変わりました。

サーベイ導入後、会社全体で離職率が25%から20%に改善され、8〜9人辞めるなど離職が多かった事業所においても、2〜3人にまで減少しています。

事例:離職率が下がり、人への向き合い方が変わった|クリーンハウス株式会社

離職の原因を分析する社内体制を整備

介護施設を運営する株式会社エターナルキャストでは、入社後1年以内の離職率が85%以上と高い状態であったため、離職原因を分析するためサーベイを導入しています。

まずは『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の性格検査を使って、社員一人ひとりの性格を16タイプに分類し、社員同士のマッチ度を確認しました。

性格検査を実施したあとに、サーベイで社員の心理状態を可視化し、以下のように「ケアが必要な人」へのアプローチをしています。

- 回答率を上げるため研修補助で手当を支給

- 社員の自己理解を促進するための1on1を実施

- マネージャーが「誰をケアするか」を決めてサポート

ミキワメAIの導入により離職原因を分析できる体制が整い、現場からも「自分では気づかなかった深層部分のストレスに気づけた」といった声がありました。

今後は、サーベイを使った面談までのプロセスを形にしていき、社員が悩んだり落ち込んだりしているときに、ケアまでのスピード感を高めていきたいと考えています。

事例:ここ何年も離職率85%が続いていた原因特定ができるように|株式会社エターナルキャスト

エース社員の離職が組織崩壊の引き金に。組織課題を解決する行動を!

エース社員の離職は、単なる「ひとりの社員の離職」に留まらず、後任探しによるコスト増加やチーム全体の士気低下など、組織全体に大きな影響があります。

また、他の社員の連鎖的な離職を招く恐れもあり、組織崩壊の引き金にもなりかねません。

エース社員の離職を防ぐためには、待遇面の不満や業務量の多さといった組織課題を把握したうえで、適切な対策を講じる必要があります。

>>「エース社員の離職(組織崩壊)を防ぐ5つの対策」を確認する

本記事で紹介したサーベイを活用しながら「継続的に改善する組織文化」を築きあげ、社員の成長を見据えた取り組みを検討していきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位