職場環境の改善に取り組むために、「従業員の本音を引き出せる最適な方法がないか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

その解決策として多くの企業が導入しているのが、パルスサーベイやエンゲージメントサーベイ、ESサーベイ(従業員満足度調査)といった手法です。

ただし、自社の方針・目的に合った調査方法を選択しなければ、職場環境の改善につながる施策を検討できません。

本記事では、パルスサーベイ・エンゲージメントサーベイ・ESサーベイの違いを徹底解説します。

- 各サーベイの目的・質問数・調査項目

- サーベイ導入によるメリットとデメリット

- 企業の特性に合わせたサーベイの選び方

この記事を読むことで、各サーベイの特徴を理解し、自社に最適な調査方法を選択できるようになります。ぜひ最後までご覧ください。

パルスサーベイ・エンゲージメントサーベイ・従業員満足度調査の違い

パルスサーベイやエンゲージメントサーベイ、ESサーベイ(従業員満足度調査)は、どれも従業員の状態や考えを把握するための調査です。

しかし、以下のように目的や調査項目に違いがあります。

※以下の表は右にスクロールできます

| 種類 | 目的 | 頻度・質問数 | 調査項目 |

|---|---|---|---|

| パルスサーベイ | ・組織と個人の課題をいち早く発見する ・調査後の改善をスピーディに行う | ・月1回、週1回 ・約5〜15問 | ・やる気、モチベーション ・やりがい、充実感 ・職場環境に関する満足度 |

| エンゲージメントサーベイ | ・組織状態を可視化する ・課題に応じた改善策を検討・立案する | ・半年に1回、年1回 ・約30〜100問 | ・組織への貢献意欲 ・仕事に対する熱意や活力 ・職場環境に関する満足度 |

| ESサーベイ (従業員満足度調査) | 組織に対する満足度の測定・分析 | ・半年に1回、年1回 ・約50~100問 | ・仕事内容に関する満足度 ・職場環境に関する満足度 ・待遇に関する満足度 |

組織への貢献意欲(エンゲージメント)や、仕事に対するモチベーションを測定したい場合は、パルスサーベイやエンゲージメントサーベイが有効です。

そのなかでも、従業員の心理状態の変化をいち早く察知し、迅速なケアをしたいときは、パルスサーベイが適しています。

ESサーベイは、労働環境や人間関係に関する質問を通じて、「組織に対して満足しているかどうか」を測定する調査です。そのため、従業員の内面的な状態を把握するときは、他のサーベイを活用しなければなりません。

パルスサーベイの概要

パルスサーベイの理解を深めるために、3つの要素「目的」「頻度・質問数」「調査項目」を解説します。

| 目的 | ・組織と個人の課題をいち早く発見する ・調査後の改善をスピーディに行う |

| 頻度・質問数 | ・四半期に1回、月1回、週1回 など(高頻度) ・約5〜15問 |

| 調査項目 | ・やる気、モチベーション ・やりがい、充実感 ・職場環境に関する満足度 など |

短期間かつ高頻度で行うパルスサーベイは、従業員の心身の健康を定期的にチェックすることで、「ケアを求めている人」や「離職の傾向」を把握できます。

パルスサーベイの概要や導入のメリットをより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。おすすめツールや導入の手順も紹介しています。

【目的】課題の早期発見・スピーディな改善

パルスサーベイの大きな目的は、従業員のコンディションの悪化や課題を早期に発見し、迅速なケアにつなげることです。以下のような点を調査で把握します。

- 仕事への熱意やモチベーションが低下していないか

- 職場内での人間関係にストレスを感じていないか

現代のビジネス環境は変化が激しく、従業員の心理状態も常に変化しています。パルスサーベイはその変化を察知し、問題が深刻化する前に改善アクションにつなげられる有効な取り組みです。

調査結果は、上司だけではなく経営陣や人事も確認することで、各部署と連携しながら迅速かつ組織的なサポートを実現できます。

【頻度・質問数】月1回など・約5〜15問

パルスサーベイは、四半期に1回や月1回、週1回などの高頻度で実施します。そのため、質問数は約5〜15問と少なく、従業員の負担になりにくいのが特徴です。

以下のように、直感的に回答できる質問が設定されており、アンケート形式で調査を行います。

(質問例)

- 今後のキャリアに役立つ仕事ができている

- 上司や社内のメンバーとの意思疎通は足りている

(回答例)

- とても当てはまる

- 少し当てはまる

- どちらでもない

- あまり当てはまらない

- 全く当てはまらない

【調査項目】心身の状態・モチベーションなど

パルスサーベイでは、従業員の心身の状態やモチベーションなど、主に内面的な要素に焦点を当てて測定します。

【調査項目の例】

- やる気、モチベーション

- 仕事のやりがい、充実感

- 仕事とプライベートのバランス

- 上司や同僚とのコミュニケーション状況

- 労働環境や給与に関する満足度

- 自己成長やキャリアアップの機会

たとえば、「いまの仕事にやりがいや責任を感じていますか?」という質問に対し、ある従業員が「強く感じている」と回答したとします。

翌月の調査で「あまり感じていない」と回答した場合、その従業員のモチベーションが短期間で低下していることがわかります。

こうした変化から、業務負荷の増加や人間関係の悩みなど「過度なストレスを感じているのでは」と察知することで、迅速なケアやサポートが可能です。

エンゲージメントサーベイの概要

続いては、エンゲージメントサーベイの概要を詳しく解説します。

パルスサーベイと同様に「目的」「頻度・質問数」「調査項目」の3つに分けて紹介します。

| 目的 | ・組織状態を可視化する ・課題に応じた改善策を検討・立案する |

| 頻度・質問数 | ・半年に1回、年1回 など(低頻度) ・約30〜100問 |

| 調査項目 | ・組織への貢献意欲・仕事に対する熱意や活力 ・職場環境に関する満足度 など |

調査結果をもとに、組織改善に向けた施策を立案・実行することが、エンゲージメントサーベイの主な目的です。

エンゲージメントサーベイの概要や導入の効果を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。導入から活用までの流れも解説しています。

【目的】組織状態の可視化と改善策の検討・立案

エンゲージメントサーベイの主な目的は、組織と従業員とのつながり(エンゲージメント)に関する要素を測定し、組織の状態を可視化することです。以下のような組織運営の意思決定に活用できます。

- 部署ごとのエンゲージメントスコアを比較し、課題を特定する

- キャリアアップへの意欲を把握し、人材育成の施策に反映する

- 離職率や生産性との関連を分析し、定着率向上につながる施策を検討する

組織改善によってエンゲージメントが高まることで、組織全体のパフォーマンスも向上します。その結果、従業員は長く働き続け、離職率の低下につながります。

目には見えない従業員の内面を可視化し、部署やチームごとの傾向を把握できる点が、エンゲージメントサーベイの大きな特徴です。

以下の記事では、エンゲージメントサーベイの導入率や市場動向について、調査データをもとに詳しく解説しています。サーベイ導入による効果や具体的な運用フローも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

【頻度・質問数】年1回など・約30~100問

エンゲージメントサーベイは、パルスサーベイのような高頻度の調査ではなく、「半年に1回」や「年1回」の頻度で行うのが一般的です。

質問数は約30〜100問と多く設定されており、回答にも一定の時間を要します。

エンゲージメントやモチベーション、満足度に関する質問を通して、組織の状態を包括的に把握できる点がエンゲージメントサーベイの特徴です。

なお、エンゲージメントサーベイのなかでも、高頻度で実施するサーベイのことを「パルスサーベイ」と呼ぶ場合もあります。

【調査項目】組織への貢献意欲・仕事への熱意など

エンゲージメントサーベイでは、パルスサーベイと同様に従業員の内面的な要素を測定し、とくにエンゲージメントに関わる項目を中心に調査します。

- 経営や組織への貢献意欲(従業員エンゲージメント)

- 仕事に対する熱意や活力(ワークエンゲージメント)

- 人事評価や労働条件に関する満足度

- 人間関係やコミュニケーションの状況

上記以外にも、自由記述の項目を設けることで、従業員が抱えている悩みや不安などを直接収集できます。

エンゲージメントサーベイの質問項目や質問例を確認したい方は、以下の記事も合わせて確認してみてください。調査を行うときの注意点も詳しく解説しています。

ESサーベイ(従業員満足度調査)の概要

調査の概要-1024x575.jpeg)

続いては、ESサーベイ(従業員満足度調査)の概要について、「目的」「頻度・質問数」「調査項目」の3つに分けて解説します。

満足度を高めるには、労働条件や給与体系の見直しだけでなく、コミュニケーションを円滑に行える職場づくりも必要です。

ESサーベイの概要や質問項目を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。調査の実施から活用までの流れも詳しく解説しています。

【目的】組織に対する満足度の測定・分析

ESサーベイの主な目的は、仕事内容や労働環境に対して「どのくらい満足しているか」を測定・分析することです。

調査結果をもとに、社内制度の見直しや職場環境の改善を行い、最終的には以下のような状態を目指します。

- ワークライフバランスの充実

- エンゲージメントの向上

- 組織力やチームワークの強化

- 従業員の離職や休職の予防

調査をするときは、仕事面や制度面などの要因ごとに項目を設けることで、課題の分析がしやすくなり、具体的な改善ポイントも明確になります。

【頻度・質問数】年1回など・約50~100問

ESサーベイは、エンゲージメントサーベイと同様に、「半年に1回」や「年1回」などの低頻度で行うのが一般的です。

満足度を多角的に測定するため、質問数は約50〜100問と多く、回答にかかる時間も長くなりやすい傾向です。

組織改善に反映できる有効なデータを集めるためには、調査前に十分な説明を行った上で、従業員への負担を考慮し、長めの回答期間を設けるなどの工夫が求められます。

【調査項目】給与・福利厚生・人間関係など

ESサーベイでは、主に以下のような「組織に対する満足度」を中心に測定します。

- 総合的な満足度

- 仕事内容に関する満足度

- 上司に関する満足度

- 職場環境に関する満足度

- 待遇・福利厚生に関する満足度

- 企業風土に関する満足度

- 人事評価に関する満足度

- 経営に関する満足度

上記のように調査項目は多岐にわたるため、調査前に「どのような満足度を調査し、何を改善するのか」を明確にしておく必要があります。

なお、パルスサーベイやエンゲージメントサーベイでも、簡易的に従業員満足度の測定が可能です。

従業員満足度の概要や高めるメリットを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。満足度を向上させる取り組みや、企業の成功事例も紹介しています。

パルスサーベイを導入するメリット・デメリット

パルスサーベイを導入するメリットとデメリットとして、以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

課題の詳細な要因分析をしたい場合は、パルスサーベイに加えて、エンゲージメントサーベイやESサーベイの導入も検討してみましょう。

以下より、メリットとデメリットを詳しく解説します。

メリット:従業員の心理状態をタイムリーに把握できる

パルスサーベイを導入する大きなメリットは、月1回などの高頻度な調査を行い、従業員の心理状態をタイムリーに把握できる点です。

モチベーションの低下やストレスの蓄積を把握することで、深刻な状態になる前に、1on1ミーティングや声かけなどのアクションが起こせます。

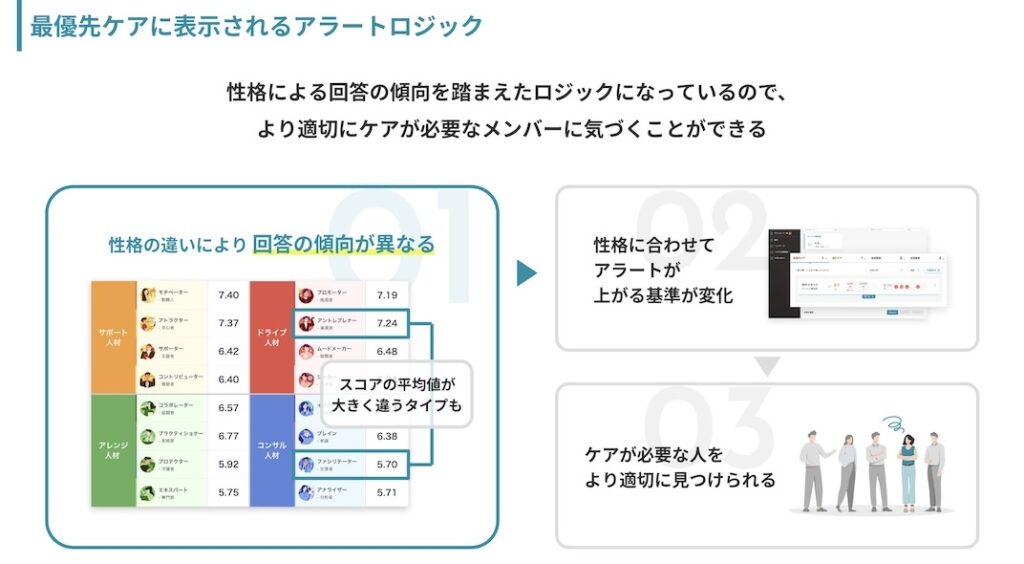

サーベイツールの『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』には、心理状態の変化をAIが自動で感知し、「ケアが必要な人」を通知してくれる機能が搭載されています。

普段のコミュニケーションではわかりにくい心理状態を可視化することで、離職・休職に関わる要因を早期に発見し、スピーディなケアにつなげられます。

メリット:質問数が少なく、従業員に負担がかからない

高頻度の調査(月1回・週1回など)を行うパルスサーベイは、質問数が約5〜15問と少なく設計されています。そのため、従業員は業務の合間に短時間で回答し、日常業務への支障が出にくい点がメリットです。

エンゲージメントサーベイなどの大規模な調査と比べると、回答に大きな負担がかからないため、調査の回答率も高められます。

また、人事部や上司にとっても、質問数が少なめに設計されていることで、調査結果の確認・集計・分析などの作業に時間を要しません。

パルスサーベイは、組織と従業員の双方の負担を軽減できるため、継続的なフィードバックと改善に適した調査方法と言えます。

デメリット:潜在的な課題を把握できない場合がある

パルスサーベイは調査項目が限定されているため、深掘りした質問ができず、潜在的な課題を把握できない場合があります。

高頻度かつ定期的な調査によって、組織や従業員の状態をタイムリーに把握できます。しかし、表面化しにくい仕事に対する迷いや葛藤、不安までは十分に把握できません。

まずは、パルスサーベイを「組織改善のきっかけ」として捉え、必要に応じてエンゲージメントサーベイやESサーベイと組み合わせることが重要です。

「パルスサーベイをうまく運用できていない」と悩んでいる人事担当者の方は、以下の記事を確認してみてください。パルスサーベイの「意味がない」と言われる理由と対策を詳しく解説しています。

エンゲージメントサーベイを導入するメリット・デメリット

エンゲージメントサーベイを導入するメリットとデメリットとして、以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

調査の規模が大きくなるため、結果の分析や施策への反映には、一定の時間と労力が必要になることを理解しておきましょう。

以下より、メリットとデメリットを詳しく解説します。

メリット:従業員・組織の状態を可視化できる

エンゲージメントサーベイを導入する大きなメリットは、組織に対する従業員の価値観・考えを可視化し、組織全体の状態や傾向を把握できる点です。

目には見えない「組織への貢献意欲」や「仕事への熱意・活力」を定量的に把握し、組織の強みや弱み、課題が明確になります。

サーベイで測定できる要素は、ツールによってさまざまです。『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、以下の6つの要素を総合的に評価し「ウェルビーイングスコア」として可視化します。

- 仕事への活力

- 会社への愛着

- 心身の状態

- 仕事内容

- 人間関係

- 業務負担

組織や従業員の状態を可視化することで、データに基づいた意思決定や、アクションプランの検討が可能です。

肉体的・精神的・社会的に満たされた良好な状態。企業においては「従業員が幸せを実感し、仕事や人間関係が良好な状態である」という意味合いで用いられる。

参考:ウェルビーイングとは?企業が取り組むメリットと実現するための3つの施策を解説

メリット:包括的な質問で多角的な意見を収集できる

エンゲージメントサーベイは、組織や従業員自身に関わる包括的な質問が設定されているため、多角的な意見を収集できます。

具体的には、以下のような調査項目をもとに質問を設計します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 調査項目 | 設問例 |

|---|---|

| 組織との関与度 | 会社の価値観や組織文化に共感していますか? |

| 経営・事業 | 経営層は適切な意思決定をしていると思いますか? |

| 職場環境 | 目標達成に向けて、チーム内で協力し合う関係性が築けていると感じますか? |

| 仕事への意義 | 会社で働くことに誇りを持っていますか? |

| 労働条件 | 業績に見合った報酬を得られていると感じますか? |

調査時は、従業員の立場や役割に応じた質問設計を行うことで、より組織の状態を正確に把握できます。また、従業員の本音や深掘りした意見は、自由記述の項目から把握可能です。

デメリット:結果の分析に時間を要する場合がある

多角的な分析を行うエンゲージメントサーベイは、調査項目(質問数)が多く、結果の集計・分析に一定の時間を要する場合があります。

とくに従業員数が多い企業では、組織全体・部署・入社年など、あらゆる属性の傾向を分析しなければなりません。また、組織改善に向けた施策の検討や立案にも、一定の期間と労力が必要になります。

こうした課題を防ぐためには、調査・分析のフローを事前に設計し、必要に応じて専用のサーベイツールを活用するなどの対応が求められます。

ESサーベイ(従業員満足度調査)を導入するメリット・デメリット

ESサーベイ(従業員満足度調査)を導入するメリットとデメリットとして、以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

調査を通して、組織の課題や改善点を明確に把握することで、従業員満足度を向上させる具体的なアクションプランが策定できます。

以下より、メリットとデメリットを解説します。

メリット:組織に対する意見やニーズを直接確認できる

ESサーベイを導入する大きなメリットは、組織の健全性やパフォーマンスに影響を与える要素(満足度)を測定できる点です。

給与・労働時間・人間関係など、働きやすさやモチベーションに関わる部分を調査し、その結果から組織に対する意見やニーズを把握できます。

ESサーベイは、現場の意見や考えを、経営層に直接伝えられる点も特徴です。そのため、「社内制度の見直し」や「職場環境の改善」を行うための根拠データとしても活用されています。

調査を通して組織改善を行うことで、従業員も「自分の意見で会社が変わろうとしている」と実感し、会社への信頼感が高まります。

メリット:給与・福利厚生などの要因別に課題を把握できる

ESサーベイは、給与体系や福利厚生、職場環境など、要因ごとの満足度を細かく把握できる点もメリットの一つです。

たとえば、給与面での不満が顕著に現れた場合、給与水準の見直しやインセンティブ制度の導入など、待遇改善に向けた施策が必要だと判断できます。

働きやすさに関する満足度が低い場合は、ライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境の整備や、休暇を取得しやすい職場づくりなどの施策が有効です。

上記のように、各要因における課題と改善ポイントを明確にしたい場合は、ESサーベイの活用が適しています。

デメリット:内面的な要素(エンゲージメントなど)を測定できない

ESサーベイは、社内制度や労働環境への「満足度」を調査するため、従業員個人の内面的な要素の測定には向いていません。

従業員のエンゲージメントやモチベーションは、個々の立場や役割、時間経過によって変化するため、ESサーベイだけでは把握しきれない場合があります。

たとえば、「仕事への熱意」や「組織の成長に貢献したいと思う感情」は、人の内側から湧き出てくる要素です。

職場環境の改善を図るときは、「ESサーベイで環境要因を調査し、エンゲージメントサーベイで従業員の心理状態を把握する」といった活用が必要です。

どのサーベイを導入すべき?企業の特性に合わせた選び方

ここまで解説したように、サーベイはそれぞれ目的や調査項目が異なるため、企業の特性に合わせた選択が必要です。その具体的な選び方を紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 種類 | 導入すべき企業 |

|---|---|

| パルスサーベイ | ・人事異動が多い企業 ・リモートワーク中心の企業 |

| エンゲージメントサーベイ | ・人材育成に注力している企業 ・中長期的な人事戦略を考えている企業 |

| ESサーベイ | ・人事制度や待遇の改善を検討している企業 ・職場環境や福利厚生を見直したい企業 |

以下より、詳しく見ていきましょう。

「どのような基準でサーベイを選べいいかわからない」と悩んでいる人事担当者の方は、以下の記事をご覧ください。導入前に知っておきたいエンゲージメントサーベイの選び方(チェックリスト付き)や、目的別のおすすめサービスを紹介しています。

パルスサーベイ:人事異動が多い企業

パルスサーベイは、短いスパンで従業員の心理状態やモチベーションを把握できるため、人事異動が多い企業に適しています。

異動の多い職場では、働く環境が変わるたびに従業員の心理状態も変化します。そのため、不安やストレスを抱え、誰にも相談できないまま業務を続けてしまうケースも少なくありません。

パルスサーベイを活用し、異動直後のコンディションの変化をいち早く把握することで、必要に応じてフォローができます。また、サーベイの結果をきっかけに、上司や人事も従業員との対話の機会をつくりやすくなります。

サーベイを活用した従業員の離職防止策を知りたい方は、以下の記事も確認してみてください。実際に企業が行っている取り組みや、アイデアを多数紹介しています。

エンゲージメントサーベイ:人材育成に注力している企業

エンゲージメントサーベイは、従業員が「会社にどれだけ貢献したいと思っているか」を可視化できるため、人材育成を重視する企業に適しています。

人材育成の取り組みは、従業員の能力やスキルを向上させるだけでなく、成長意欲や主体性を高める仕組みづくりも必要です。

エンゲージメントサーベイでは、従業員が「挑戦したい」と感じている度合いや、上司や組織からの支援に対する満足度を測定できます。

この結果を活用することで、従業員のニーズに合わせて、教育・研修やキャリア支援プログラムの見直しが可能です。また、成長意欲の高い従業員をリーダー候補として育成するなど、戦略的な人材開発にも役立てられます。

以下の記事では、部下の人材育成を加速させるポイントを詳しく解説しています。タイプ別の育成方針の具体例も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ESサーベイ:人事制度や待遇の改善を検討している企業

ESサーベイは、調査を通じて職場の課題や問題点を把握できるため、人事制度や待遇の改善を検討している企業に適しています。

従業員満足度を測定することで、以下のように「何に不満を感じ、どのような制度を望んでいるのか」を客観的に把握できます。

- 給与や賞与に納得しているか

- 福利厚生は十分か(住宅手当・休暇制度・育児支援 など)

- 人事評価の基準が明確に提示されているか

- 上司のマネジメントに満足しているか

- 職場環境は快適か(設備・働く環境・安全面 など)

調査結果をもとに人事制度や待遇を見直すことで、従業員の働きやすさが向上し、離職防止や採用力の強化にもつながります。

以下の記事では、人事評価の基準や考え方を詳しく解説しています。評価制度の見直しを検討している人事担当者の方は、本記事と合わせて確認してみてください。

パルスサーベイの活用方法・事例

ここからは、パルスサーベイの具体的な活用方法と、関連する企業の事例を紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

従業員の状態把握だけにパルスサーベイを活用するのではなく、一人ひとりのサポートを行うツールとして有効活用しましょう。

スコアの変化に影響している要因を分析する

パルスサーベイを活用するときは、前回の調査結果と比較し、スコアの変化があった項目に着目しましょう。その項目を分析することで、スコアに影響している要因や、組織内における傾向を把握できます。

たとえば、「仕事への活力」のスコアが前回より低下している場合、以下のような原因が推測されます。

- 業務量が急激に増えていないか

- 十分な休息が取れているか

また、特定の部署でエンゲージメントの低下が確認された場合は、他部署でも同様の問題が起きないように対策を打つことも可能です。

スコアの変化からその背景にある要因を分析し、改善の手がかりを見つけられる点は、パルスサーベイの活用による大きな効果と言えます。

また、従業員一人ひとりの性格を細かく分析し、より効果的な取り組みにつなげるには、AI技術の活用も欠かせません。

サーベイツール『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、ChatGPTを活用して従業員の「心の状態」を高い精度で分析できます。以下の記事で「ミキワメAI」の開発秘話を紹介していますので、ご興味のある方は確認してみてください。

【事例】改善アクションの効果を経営会議で確認

業務システムの構築を支援している株式会社インプレッシヴでは、月1回のペースで社員の心理状態を把握するため、パルスサーベイを活用しています。

以前は、リモートワーク中心の働き方に変わったこともあり、社員一人ひとりのコンディションを十分に把握できていない状況でした。

サーベイ導入後は、テレワーク環境下でも従業員の状況をタイムリーに把握でき、マネジメント層だけでなく、本人も自分の状態を確認するようになりました。

スコアが低下している社員に対しては、「個別の声かけ」をネクストアクションとして設定し、経営会議で効果や進捗状況を確認しています。

パルスサーベイを導入したことで、ストレスを溜め込んでいる人や、ケアを求めている人がひと目で把握できるようになりました。

事例:テレワーク時代のコミュニケーション革命。ミキワメAIが変えた社員ケアの在り方|株式会社インプレッシヴ

調査結果をもとに1on1を実施する

パルスサーベイの調査結果は、人事担当者や上司が確認するのはもちろん、回答した従業員へのフィードバックを確実に行いましょう。その方法の一つが、1on1ミーティングです。

従業員本人との対話を通して調査結果をフィードバックすることで、単なるアンケート調査で終わることなく、課題解決につながる具体的な行動を決められます。

上司は、チームメンバーのスコアが低下している項目や、離職・休職につながる要因があるかないかを確認しましょう。

一方、従業員(部下)は、組織全体を見渡して「自分のチームや自分自身はどのような状態なのか」を把握することが重要です。

モチベーションが低下している場合は、その原因と改善策を従業員同士で話し合い、チームとしてアクションプランを立てましょう。

【事例】「自分自身の状態把握」に重点を置いた調査

通信事業の大手企業であるSoftBankでは、従業員一人ひとりの「最新」の状態を可視化するため、社内でパルスサーベイを開発し活用しています。

「自分自身の状態把握」に重点を置いた調査で、以下の3つのカテゴリーをもとに設問を考えているのが特徴です。

- Work(仕事)

- Life(生活)

- Health(健康)

仕事とプライベートを統合する「ワークライフインテグレーション」の考え方を基準に、仕事以外の部分に関わる設問も取り入れています。

サーベイの結果は人事部門が管理し、本人の同意のもと上司に開示する仕組みを構築しています。

参考:なぜ、ソフトバンクの人事本部はゼロからパルスサーベイを開発したのか?|SoftBank

エンゲージメントサーベイの活用方法・事例

続いては、エンゲージメントサーベイの具体的な活用方法と、関連する企業事例を2つずつご紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

従業員と組織の信頼関係を強化し、持続可能な成長を実現するため、エンゲージメントサーベイを有効活用しましょう。

組織改善に向けたアクションプランを策定する

エンゲージメントサーベイを通して、組織の健全性や従業員のエンゲージメントを評価することで、組織改善に向けたアクションプランを策定できます。

具体的には、以下のような手順で行うのが理想的です。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 手順 | 概要 | |

|---|---|---|

| 1 | データ集計・分析 | 集計した結果を詳細に分析して、優先事項や改善の必要性を検討する |

| 2 | 調査結果のフィードバック | フィードバックを通して、調査結果の情報共有と意見の再収集を行う |

| 3 | アクションプランの策定・実行 | 経営層と現場で課題を共有しながら、具体的なアクションプランの策定し、実行する |

| 4 | 評価・改善 | アクションプランの結果を評価し、改善が必要な部分を把握する |

アクションプランは、実行してから効果が出るまで一定の時間を要するため、月・年単位で効果検証を行いましょう。

また、従業員の心理状態をモニタリングしたい場合は、パルスサーベイとの併用も有効です。

【事例】社員の性格を踏まえて改善アクションを決定

コンサルティング事業を展開する株式会社ペンシルでは、サーベイから提供される情報をもとに、社員一人ひとりの性格を踏まえたアプローチを行っています。

全社員の結果がすべて揃った段階で、前回調査からのスコアの変化や、個別コメントの有無を確認し、個々のサポート方法を検討しました。

スコアの大きな変動がある社員に対しては、マネージャーとの面談を通して「いま感じていること」を聞き出し、改善アクションを決めています。

毎月サーベイを配信したことで、「悩みを抱えている人は、どのようなことで困っているのか」がわかるようになりました。

事例:組織と個人の心の健康状態を見える化し、エンゲージメントのさらなる向上へ|株式会社ペンシル

定着率向上につながる要素を分析する

エンゲージメントサーベイの実施によって、組織と従業員との関係性や、仕事に対する熱意を数値化した「エンゲージメントスコア」がわかります。

そのスコアをもとに、離職リスクの高い人の特徴や傾向を把握することで、定着率向上につながる要素の分析が可能です。

エンゲージメントサーベイは、離職防止の観点からも有効な手段として活用できます。

株式会社リンクアンドモチベーションの研究結果によると、従業員のエンゲージメントが向上することで、離職率の低下につながることがわかりました。

離職率の低下は、業務遂行を担う「メンバー層」だけでなく、管理監督を担う「ミドル層」にも効果が現れています。

エンゲージメントスコアの概要や計測方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。企業事例をもとに、エンゲージメントを高める方法を解説しています。

【事例】退職率とエンゲージメントの関係性を分析

情報システムの開発・保守を行っている企業では、エンゲージメントサーベイを活用し、「退職率とエンゲージメントの関係性」の分析を実施しています。

以前は、離職時の退職面談を通して離職理由を聞き取り、年齢や等級などの分析を行っていました。

さらに分析の精度を上げるため、「退職者による機会損失の回避」の目標を掲げた上で、エンゲージメントサーベイの結果を施策に反映させています。

退職につながる項目やその影響の大きい社員層を分析したことで、全社・組織・現場の3階層で取り組むべき施策が検討できるようになりました。

参考:エンゲージメント向上のための組織風土改革・事例|厚生労働省

ESサーベイ(従業員満足度調査)の活用方法・事例

最後に、ESサーベイ(従業員満足度調査)の具体的な活用方法と、関連する企業事例を紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

ESサーベイを実施するときは、調査結果を踏まえた施策を実行し、従業員との信頼関係を築いていくことが重要です。

職場環境を改善し、施策の効果を検証する

ESサーベイは「職場環境が改善されたかどうか」の確認や、施策の効果検証をするために活用できます。

具体的には、社内制度の見直しや福利厚生の拡充、オフィス環境の改善といった取り組みを行ったときに、満足度がどのように変化したのかを確認しましょう。

給与水準の引き上げなどの経済的な支援策は、従業員もその恩恵を実感しやすく、満足度の一時的な向上が期待できます。

しかし、給与を上げたとしても、成果に基づく公平な評価がされない状況では、根本的な改善にはなりません。

満足度の変化を把握するためにも、改善策を実行してから半年後や1年後に再調査を実施し、効果検証を行うのがポイントです。改善の兆しが見られる項目と、課題が残る項目を区別しながら、PDCAを回していきましょう。

【事例】社員の休職・離職を止められるかを検証

嘉穂無線ホールディングス株式会社では、社員の休職・離職を止められるかを検証するため、ESサーベイ(従業員満足度調査)を活用しています。

普段のコミュニケーションでは気づけない「社員の心理状態」をサーベイで可視化し、その結果を参考にしながら面談を実施しました。

- 人事異動後のポジションに慣れたか

- 職責が上がりストレスがかかっていないか

スコアが悪化している社員と面談したときには、現状の業務を続けることが難しいと判断し、別の部署への異動を決断したケースもありました。

従業員の心理状態を可視化することで、ケアすべき人や、離職の兆候がある人を把握できるようになりました。

事例:従業員の状態を可視化し、個々の強みを活かせる組織に|嘉穂無線ホールディングス株式会社

満足度の変化をモニタリングする

従業員満足度は、個々の立場や役割、人事異動による人間関係の変化など、さまざまな影響を受けて変化します。

そのため、ESサーベイを実施するときは、定期的に調査をするように計画し、前回調査からの変化をモニタリングすることが重要です。

前述したようにESサーベイでは、仕事内容や職場環境、給与などの項目ごとに、従業員一人ひとりの満足度を測定できます。

各項目のスコアの変化に加え、組織全体・部署・役職など属性別の傾向を分析することで、それぞれの課題に対する改善策が検討できます。

【事例】健康経営の取り組みとしてESサーベイを活用

株式会社富士通ゼネラルでは、健康経営に向けて「健康でいきいきした職場づくり」に取り組んでいます。

従業員の身体的な健康の維持・増進に向けて、経営的な視点で施策を行う経営手法。

参考:「健康経営」について|経済産業省

健康経営をスタートさせるため、ストレスチェックによる組織評価と、従業員満足度調査の分析を行い、以下のような施策を実施しています。

- 産業医による全員面談

- 臨床心理士による「傾聴・褒め方研修」

- 経営トップとの健康ミーティング

- ポジティブ発想を共有する「健康いきいきワールドカフェ」

社員のパフォーマンスを最大限に引き出す職場づくりを実現しており、従業員満足度調査の結果を活用した良好事例と言えます。

参考:健康でいきいきした職場づくりから始める健康経営|株式会社富士通ゼネラル

以下の記事では、ストレスチェックの具体的な取り組みを、「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて詳しく解説しています。検査結果を活用するときのポイントも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

各サーベイの違いを把握し、自社に必要な手法を取り入れよう

パルスサーベイ・エンゲージメントサーベイ・ESサーベイは、いずれも従業員の声を収集し、組織改善を実現できる有効な手段です。

ただし、それぞれ目的や調査項目、得られる情報が異なるため、自社の状況に合わせた使い分けが求められます。もう一度、各サーベイの特徴を確認しておきましょう。

※以下の表は右にスクロールできます

| 種類 | 目的 | 頻度・質問数 | 調査項目 |

|---|---|---|---|

| パルスサーベイ | ・組織と個人の課題をいち早く発見する ・調査後の改善をスピーディに行う | ・月1回、週1回 ・約5〜15問 | ・やる気、モチベーション ・やりがい、充実感 ・職場環境に関する満足度 |

| エンゲージメントサーベイ | ・組織状態を可視化する ・課題に応じた改善策を検討・立案する | ・半年に1回、年1回 ・約30〜100問 | ・組織への貢献意欲 ・仕事に対する熱意や活力 ・職場環境に関する満足度 |

| ESサーベイ (従業員満足度調査) | 組織に対する満足度の測定・分析 | ・半年に1回、年1回 ・約50~100問 | ・仕事内容に関する満足度 ・職場環境に関する満足度 ・待遇に関する満足度 |

サーベイを活用するときは、複数の手法を組み合わせて実施することも視野に入れ、各課題に対する改善策を検討していきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位