近年、働き方の多様化や人的資本経営への関心が高まるなか、会社への愛着や貢献意欲を可視化する「エンゲージメントサーベイ」が注目を集めています。

しかし、導入を検討するときに「本当に多くの企業で導入されているのか」と、疑問や不安を感じている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、エンゲージメントサーベイの導入率や市場動向に加え、以下の内容についてもわかりやすく解説します。

- エンゲージメントサーベイ導入による3つの効果

- サーベイ導入における課題と実施時のポイント

- エンゲージメントサーベイ導入後の運用フロー

この記事を読むことで、自社に適したサーベイの運用方法が明確になり、定着率やパフォーマンスの向上につながる施策を検討できます。ぜひ最後までご覧ください。

また、エンゲージメントサーベイを活用した組織づくりや、離職率改善の方法をまとめた資料もご用意しています。無料でダウンロードできますので、本記事と合わせてご活用ください。

>>「【実例から学ぶ】エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする

エンゲージメントサーベイの導入率は「約3〜4割」

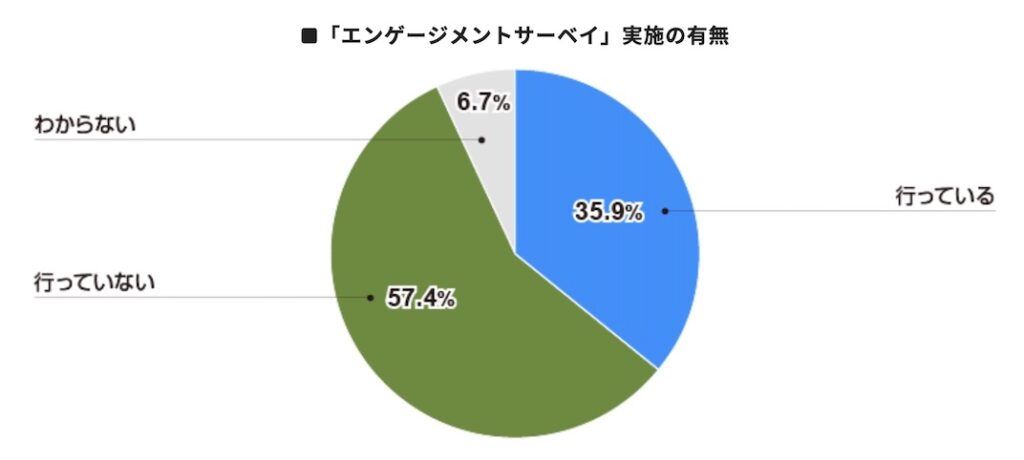

出典:エンゲージメントサーベイを「行っている」企業は約4割|日本の人事部

エンゲージメントサーベイを導入している企業は、約3〜4割とされています。各調査データをもとに詳しく見ていきましょう。

「日本の人事部(株式会社HRビジョン)」では、2019年に5022社を対象としたエンゲージメントサーベイの実態調査を行っています。

その調査結果(上図)によると、「エンゲージメントサーベイを行っている」と回答した企業は35.9%でした。一方、半数以上の企業では、サーベイを実施していないことがわかります。

また、株式会社商工組合中央金庫(商工中金)でも、2023年に中小企業(2513社)を対象に調査を行っています。

エンゲージメントの計測方法を質問したところ、以下のような結果となりました。

| 実施方法 | 実施率 |

|---|---|

| 外部ツール等で計測 | 7.7% |

| 社内アンケート等で計測 | 9.9% |

| 上記以外の方法で計測 (1on1面談の記録、自己申告表の記録 など) | 12.6% |

| 合計 | 29.3% |

参考:中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査(P6)|商工中金をもとに作成

エンゲージメント計測の実施率は約3割にとどまっているものの、57.2%の企業は「現在計測していないが、必要性を感じる」と回答しています。

これらの調査結果から、従業員のエンゲージメントを高める方法として、今後サーベイを導入する企業が増えていく可能性があります。

エンゲージメントサーベイの目的や期待される効果を再確認したい方は、以下の記事をご覧ください。企業の導入事例や取り組みも解説しています。

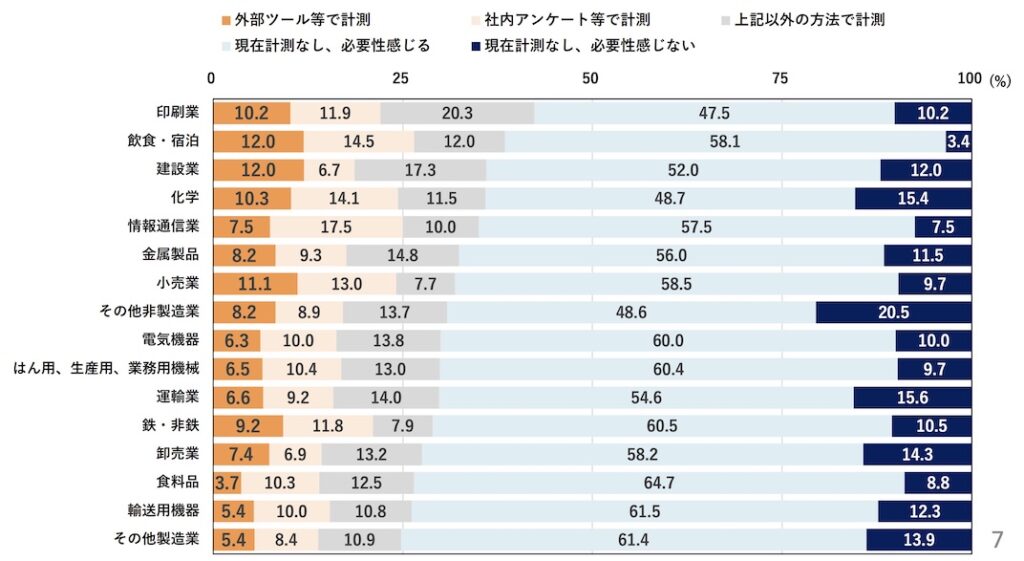

【業種別】エンゲージメントサーベイの導入率

エンゲージメントサーベイの導入率は、業種や企業規模によって大きな差があります。まずは、業種別の状況を詳しく見ていきましょう。

商工中金の調査によると、導入率がもっとも高い業種は「印刷業」の42.4%(※)となっており、次いで「飲食・宿泊業」の38.5%という状況です。詳細は以下の表を確認してみてください。

(※)「外部ツール等で計測」「社内アンケート等で計測」「上記以外の方法で計測」の合計

出典:中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査(P7)|商工中金

上位に位置する「建設業(36.0%)」や「情報通信業(35.0%)」では、離職や転職などによる人手不足が、エンゲージメントサーベイの導入率の高さに表れていると言えます。

帝国データバンクの調査によると、人手不足の割合(正社員)がもっとも高い業種は「情報サービス」の69.9%となっています。「建設業」においては、3番目に多い68.9%です。

人材の定着が経営課題となっている業界では、職場環境の改善につなげる手段の一つとして、エンゲージメントサーベイを活用していることが伺えます。

【規模別】エンゲージメントサーベイの導入率

続いては、規模別の導入率を詳しく見ていきましょう。

商工中金の調査によると、301人以上の企業では39.6%の導入率となっています。1〜30人の企業(21.3%)と比較すると、約2倍の導入率となりました。詳細は以下のとおりです。

※以下の表は右にスクロールできます

| 規模 | 外部ツール等で計測 | 社内アンケート等で計測 | 上記以外の方法で計測 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 301人〜 | 13.0% | 16.9% | 9.7% | 39.6% |

| 101〜300人 | 9.1% | 12.9% | 13.6% | 35.6% |

| 51〜100人 | 6.8% | 9.6% | 13.4% | 29.8% |

| 31〜50人 | 6.2% | 6.8% | 12.1% | 25.1% |

| 1〜30人 | 3.8% | 5.0% | 12.5% | 21.3% |

参考:中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査(P8)|商工中金をもとに作成

経済産業省が「人的資本経営」を推進している一方で、従業員数の少ない企業では、エンゲージメント向上への取り組みが十分に進んでいない状況です。同調査によると、以下のような課題が挙げられています。

- 時間がない、人手が足りない(24.6%)

- リーダー的人材がいない(24.6%)

- 情報・ノウハウが不足している(23.3%)

しかし、5割以上が「エンゲージメントサーベイの必要性を感じている」と回答していることから、企業規模問わず導入を検討すべき時期に来ていると言えます。

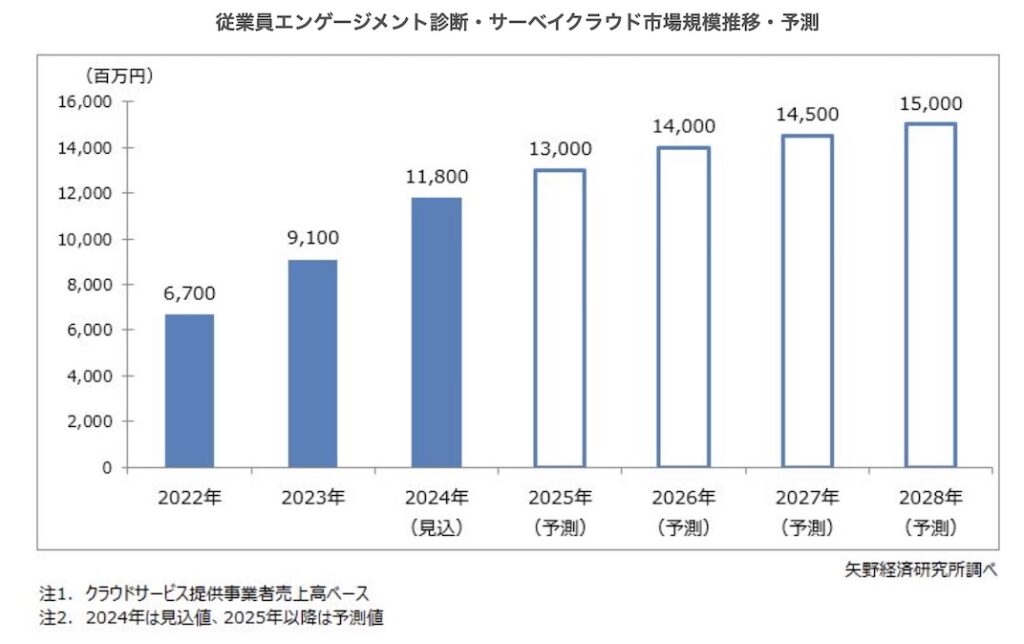

エンゲージメントサーベイの市場動向【規模拡大の見込み】

出典:従業員エンゲージメント市場に関する調査を実施(2024年)|矢野経済研究所

エンゲージメントサーベイの市場規模は、今後さらに拡大していく見通しです。

矢野経済研究所の調査(上図)によると、2024年の従業員エンゲージメント診断(サーベイ)の市場規模は、売上高ベースで118億円の見込みと報告されています。

2022年から2026年までの期間をみると、市場規模(増加率)は以下のような予測になっています。

| 市場規模 | 増加率(2022年比較) | |

|---|---|---|

| 2022年 | 67億円 | ー |

| 2023年 | 91億円 | 135.8% |

| 2024年(見込み) | 118億円 | 176.1% |

| 2025年(予測) | 130億円 | 194.0% |

| 2026年(予測) | 140億円 | 209.0% |

※同調査をもとに作成

市場規模が拡大する背景には、人的資本情報として「エンゲージメントスコア」を開示する企業の増加が考えられます。

従業員エンゲージメントが、生産性の向上や離職防止につながると認識され始めたことから、多くの企業でサーベイの活用が進められているのです。

エンゲージメントサーベイ以外の調査手法と導入率

エンゲージメントサーベイ以外にも、従業員の状態を把握するための調査手法がいくつか存在します。

それぞれ目的や活用シーンは異なりますが、併用することでより幅広い視点から組織課題を見つけやすくなります。

ここでは、代表的な調査手法と導入状況、エンゲージメントサーベイとの違いを整理してみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 調査手法 | 特徴 | 導入率 |

|---|---|---|

| パルスサーベイ | 簡易的な調査を、月1回や週1回といった高頻度で行う手法 | 18.9% |

| 360度サーベイ(多面評価) | 上司・同僚・部下など複数の視点から、個人の業務態度や行動を評価する手法 | 20.9% |

| 従業員満足度調査 | 仕事や職場環境に対して「どの程度満足しているか」を測定する調査 | 68.9% |

| ストレスチェック | 従業員のストレス度合いを測定し、働きやすい職場をつくるために行う検査 | 99.9%(※) |

(※)従業員1000人以上の企業

以下より、それぞれの特徴を詳しく解説します。

また、10種類のサーベイの特徴をまとめた別の記事もご用意しています。目的に応じて調査方法を検討したい方は、本記事と合わせて確認してみてください。

パルスサーベイ|導入率:約2割

パルスサーベイは、簡易的な調査を月1回や週1回といった高頻度で行う手法です。

直感的に回答できる質問(5〜15問)を繰り返し実施するため、従業員の心理状態の変化をタイムリーに把握できます。

「日本の人事部」の調査によると、3091社を対象に「パルスサーベイを行っているかどうか」を質問したところ、以下のような結果となりました。

| 回答 | 割合 |

|---|---|

| 行っている | 18.9% |

| 今後行う予定である | 17.0% |

| 行っておらず、今後も行う予定はない | 44.3% |

| わからない | 19.7% |

参考:パルスサーベイを「行っている」企業は約2割 |日本の人事部をもとに作成

企業がパルスサーベイを行う理由として、「従業員エンゲージメントの調査(78.9%)」がもっとも多く、次いで「従業員満足度の調査(54.7%)」でした。

導入率は2割に満たない状況ですが、従業員のケアや柔軟な組織運営を目指す企業においては、パルスサーベイを導入する動きが見られます。

以下の記事では、パルスサーベイの概要やエンゲージメントサーベイとの違いについて詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

360度サーベイ(多面評価)|導入率:約2割

360度サーベイ(多面評価)は、上司・同僚・部下など複数の視点から、個人の業務態度や行動を評価する手法です。

一般的に管理職(マネージャー)を評価する手法として使われていますが、一般社員の評価への活用も広がっています。

パーソル総合研究所の調査によると、360度サーベイを導入している企業は、全体で20.9%となっています。企業規模別にみると、以下のような結果となりました。

| 企業規模 | 導入率 |

|---|---|

| 5000人以上 | 40.3% |

| 1000〜5000人未満 | 19.8% |

| 100〜1000人未満 | 15.0% |

参考:人事評価制度と目標管理の実態調査|パーソル総合研究所をもとに作成

360度サーベイを導入するには、公正な評価を行う制度や基準の整備が必要なため、エンゲージメントサーベイの導入率(約3〜4割)と比べると低くなっています。

しかし、大企業においては約4割が導入していることから、人材マネジメントの重要な仕組みとして着実に浸透しつつあります。

従業員満足度調査|導入率:約7割

従業員満足度調査(ESサーベイ)は、仕事や職場環境に対して「どの程度満足しているか」「不満はないか」を測定する調査です。

一般的に年1〜2回くらいの頻度で調査を行い、以下のような要素を幅広く測定します。

【主な調査項目】

- 企業理念・ビジョンへの共感度

- 仕事内容・役割に対する理解

- 業務負担の有無(心理状態の変化)

- 労働環境・待遇の満足度

- 人事評価に対する納得感

- 職場の人間関係・チームワーク

- 給与・賞与・福利厚生などの満足度

NTTコム オンラインの調査によると、2024年における従業員満足度調査の導入率は68.9%となっており、2023年の69.2%とほぼ同じ結果でした。

参考:従業員満足度調査に関する調査2024|NTTコム オンライン

職場の働きやすさや仕事内容の満足度を幅広く把握できる点が、さまざまな業種・規模の企業に受け入れられている理由と言えます。

以下の記事では、従業員満足度調査(ESサーベイ)の調査項目や、企業の取り組み事例を詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェック|導入率:約7〜10割

ストレスチェックは、従業員のストレス度合いを測定し、働きやすい職場をつくるために行う検査です。

2015年12月の労働安全衛生法改正により、「常時50人以上の労働者を雇用する事業場」に対して、1年間に1回以上の検査が義務づけられています。(ただし、今後はすべての企業が対象となる予定)

厚生労働省の調査によると、ストレスチェック実施の対象企業においては、7割以上の導入率(実施率)となっています。詳細は以下のとおりです。

| 事業所規模 | 導入率 |

|---|---|

| 1000人以上 | 99.9% |

| 300〜999人 | 98.1% |

| 100〜299人 | 91.7% |

| 50〜99人 | 74.5% |

| 30〜49人 | 41.8% |

| 10〜29人 | 33.1% |

参考:ストレスチェック制度の実施状況(令和5年)|厚生労働省をもとに作成

50人以上の事業場においては、ストレスチェックが義務化されていますが、導入率100%に達していない状況です。

その理由として、ストレスチェック制度の整備に時間を要することや、実施しなかった場合の罰則がない(法令違反になるケースはある)ことなどが挙げられます。

今後、すべての企業が対象となることから、従業員の少ない小規模企業を含めて、確実な実施体制の整備が求められます。

ストレスチェックの検査内容や実施の手順を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。運用を効率化するおすすめサービスも紹介しています。

エンゲージメントサーベイ導入で期待される3つの効果

エンゲージメントサーベイの市場拡大に伴って、導入率も増加する見込みです。企業によって導入目的はさまざまですが、主に以下のような効果が期待されています。

以下より詳しく解説します。

また、エンゲージメント向上のメリットや、具体的な施策をまとめた別の記事もご用意しています。本記事と合わせて確認してみてください。

従業員エンゲージメントを可視化できる

エンゲージメントサーベイを活用することで、従業員の「会社への愛着」や「貢献意欲」を可視化できます。

普段のコミュニケーションだけでは、従業員が「どれだけ主体的に仕事に取り組んでいるか」を正確に把握できません。しかし、サーベイの結果から数値・データを確認することで、組織全体のエンゲージメントを定量的かつ客観的に把握できます。

実際にエンゲージメントサーベイを導入している企業では、調査結果をもとに「退職の兆候が出ている従業員」の把握とケアを実施しています。

具体的には、サーベイツールのダッシュボードに表示された「最優先ケア」「優先ケア」の該当者に対し、対面やWebでの面談でフォローを行いました。

ケア対象の社員を幹部全員でフォローする体制が整った結果、離職が3/5に減少しています。

事例:ミキワメの導入により離職の改善が進んだ|株式会社笑美面(えみめん)

このように従業員の心理状態を数値で確認することで、現場のマネージャーだけでなく、経営層や人事も組織全体を俯瞰して把握できるようになります。

調査結果に基づく改善策が打ち出せる

エンゲージメントサーベイで組織状態を把握することで、経験や感覚だけに頼らない根拠に基づいた改善策を打ち出せます。

たとえば「上司との関係性」に課題があるとわかれば、管理職向けのマネジメント研修を企画したり、1on1面談の機会を増やしたりするなど、具体的な施策に反映できます。

データに基づいた施策を行うことで、従業員も「自分たちの意見が活かされた」と実感し、組織への信頼や貢献意欲(エンゲージメント)の向上にもつながるのです。

実際に、サーベイの結果を有効活用している企業では、調査項目ごとの改善アクションを実行したことで、組織全体のエンゲージメント向上を実現しています。

具体的には、ポジティブな発信を促すために、「お紙(推しとかけている)」や「うれしいねLINE」といった施策(※)を実施しています。

(※)「誰かの好きなポイント」や「誰かに助けられたポイント」を紙に書いて手渡ししたり、チャットで社内に共有したりする取り組み。

サーベイの導入により、デジタルと対面の両方でコミュニケーションが活発になり、仕事を休む社員が「毎日3人程度」から「月に1〜2人」まで減少しました。

事例:サーベイの結果から改善アクションを実施し、エンゲージメントが劇的に改善|未知株式会社

職場環境の改善によって離職率が低下する

エンゲージメントサーベイの結果を活用することで、職場環境の改善が進み、結果として離職率の低下につながります。とくに人手不足が深刻化する昨今において、従業員の離職防止は重要な経営課題のひとつです。

エンゲージメントサーベイの結果を分析することで、仕事内容に対する不満やモチベーション低下の要因から、具体的な職場の課題を明確にできます。

たとえば、労働条件・待遇の課題として「業務量が多く、思うように休暇が取得できない」と不満の声が上がった場合です。その情報をもとに要因を詳細に分析すれば、以下のような施策を検討できます。

【具体策】

- 繁忙期に合わせて人員を増やす

- 仕事の進め方を見直し、業務効率を上げる

- 上司が率先して有給休暇の取得を呼びかける

実際に離職率が改善した企業では、エンゲージメントサーベイを活用し、ケア社員の面談・声かけを行う仕組みを構築しています。

サーベイ結果から社員のコンディションを客観的に把握できるようになったことで、社員同士のコミュニケーションが増えました。その結果、離職率が25%から20%に低下しています。

事例:離職率が下がり、人への向き合い方が変わった|クリーンハウス株式会社

このように、サーベイの結果を職場環境の改善に活かすことで、従業員が安心して働ける環境づくりが進み、離職率の低下につながります。

エンゲージメントサーベイ導入における課題【サーベイ疲れ】

エンゲージメントサーベイ導入時の課題として、アンケート調査に対する従業員の協力的な姿勢がなくなる「サーベイ疲れ」が挙げられます。

日々さまざまな調査が行われるなかで、新たにサーベイを導入すると「また調査か」といったマイナスの印象を与えかねません。結果として、「頻繁に行われる調査」や「質問数が多すぎる調査」が、サーベイ疲れを引き起こす原因になってしまいます。

調査への協力が得られなくなると、回答率が低下したり、従業員の本音を引き出せなかったりと、組織改善をするためのデータが収集できません。

実際に、サーベイツール『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入した企業からは、以下のような声が寄せられました。

- 社員に回答してもらえない

- 現場から導入に対する戸惑いや反発の声がある

こうした状況を防ぐためには、調査前に目的や実施理由をしっかりと説明し、従業員に「この調査が何に役立つのか」を理解してもらうことが重要です。

企業の悩みに対して当社(株式会社リーディングマーク)では、専任の担当者とともにサーベイを社内に浸透させる施策(以下)を考えました。

【施策例】

- 『ミキワメ 』を利用する意義などを動画にまとめる

- 15分程度の研修動画を作成し、従業員に視聴してもらう

このような施策によってサーベイへの抵抗感が軽減され、組織改善に向けた効果的な運用が実現します。

以下の記事では、エンゲージメントサーベイが「無駄」と言われる理由と対策を解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

エンゲージメントサーベイを導入するときのポイント

エンゲージメントサーベイを効果的に活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

上記のポイントを意識して調査を行うことで、従業員の信頼を得ながら正確なデータを収集し、組織改善につながる施策を検討できます。

以下より詳しく解説します。

なお、エンゲージメントサーベイの選び方(チェックリスト付き)を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。目的別のおすすめサービスも紹介しています。

結果の活用方法を明確化し、従業員に伝達する

エンゲージメントサーベイを実施するときは、結果をどのように活用するかを明確にし、従業員に伝達することが重要です。何も説明せず調査を行うと、従業員は「なぜ回答する必要があるのか」と疑問を持ち、調査への協力が得られません。

以下のように目的と活用方法を説明し、従業員の理解促進を図りましょう。

【目的・活用方法の例】

- 現場の意見を職場環境の改善に活かすため

- 部門ごとの課題を把握し、的確な対応を進めるため

- 管理職と部下のコミュニケーション状況を確認するため

また、調査結果を閲覧できる人や、評価や業績に影響しないことを事前に伝えておくことで、従業員は安心して率直な意見を言いやすくなります。

従業員に負担をかけない質問数・頻度で設計する

エンゲージメントサーベイは、従業員の負担を考慮した設計が重要です。調査項目が多すぎたり頻繁に実施したりすると、業務への影響やストレスの原因になります。

適切な質問数や頻度は、企業規模や調査目的によって異なります。サーベイを行うときの目安として、以下の表を参考にしてみてください。

| 調査目的 | 質問数 | 頻度 |

|---|---|---|

| 総合的な組織診断 | 20〜50問 | 年1〜2回 |

| 従業員のコンディション確認 | 5〜15問 | 月1回 |

従業員の心理状態をモニタリングしたい場合は、年1〜2回の調査ではタイムリーに把握できません。そのため、質問数の少ない調査を月1〜2回程度行うのがおすすめです。

以下の記事では、エンゲージメントサーベイの質問項目や質問例を紹介しています。サーベイ設計時の参考にしてみてください。

エンゲージメントサーベイ導入後の運用フロー

エンゲージメントサーベイは一度実施するだけではなく、継続的な運用が必要です。導入後の基本的な運用は、以下の5つのステップで行います。

以下より、各ステップを詳しく解説します。

また、エンゲージメントサーベイを活用した組織構築や、離職率改善の方法をまとめた資料もご用意しています。本記事と合わせてご活用ください。

>>「【実例から学ぶ】エンゲージメントサーベイによる組織構築」の資料をダウンロードする

1.調査目的・スケジュールを決める

エンゲージメントサーベイを実施するときは、まず調査目的を明確に設定しましょう。具体例は以下のとおりです。

【目的例】

- 会社への愛着・貢献意欲を可視化する

- 離職リスクが高い従業員の把握とケアを行う

- 上司と部下のコミュニケーション状況を確認する

- 勤務制度や福利厚生への満足度を確認する

- テレワーク実施時の心理状態を測定する

目的に沿って質問すべき項目や質問数を絞り込むことで、従業員の負担を軽減しつつ、組織改善に活かせる正確な情報を収集できます。

また、スケジュールを決めるときは、業務に支障が出ない時期を選定し、余裕のある調査期間を設けましょう。

2.サーベイ実施に向けた社内説明を行う

調査目的とスケジュールが決まったら、サーベイ実施に向けた社内説明を行います。

従業員に対して「結果をもとに組織改善を行う」といった、調査の意義を理解してもらうことがポイントです。社内説明では、以下のような内容を伝えましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 説明内容 | 具体例 |

|---|---|

| 調査の目的 | 従業員の意見をもとに働きやすい職場をつくる |

| 調査結果の活用方法 | 部門ごとにデータを集計し、課題の把握と職場環境の改善に活用する予定 |

| 質問数と所要時間の目安 | 質問は15問程度、回答時間は約3分 |

| 回答期限 | 〇月〇日までを回答期限 |

| 結果のフィードバック | 調査後、全社員に向けて結果と改善方針を共有する |

| その他 | ・調査結果は人事評価に影響しないことを伝える ・ネガティブな意見も歓迎する姿勢を伝える |

従業員への説明を行うときは、社内ミーティングやイントラネット、メールなどを活用し、全員に情報が行き渡るように工夫しましょう。また、現場の管理職が率先して声かけを行うことで、調査への理解・協力が得られやすくなります。

3.サーベイを実施し、結果を集計・分析する

サーベイを実施するときは、時間や場所を選ばず回答できるオンラインツールの活用がおすすめです。

スマートフォンやパソコンから気軽にアクセスできる仕組みを整えることで、従業員は業務の合間や移動中など、自分のペースで回答できるようになります。

調査終了後は、データの集計と分析を行います。どの項目に課題があるか、どの部署でエンゲージメントが低下しているかを具体的に把握しましょう。

データ分析時のポイントは、以下のとおりです。

【分析時のポイント】

- 全社平均スコアをもとに現状を把握する

- 部門ごとに数値を比較し、エンゲージメントの高低を明確にする

- 年齢・役職・勤続年数など、属性別の特徴を把握する

- 前回調査の結果と比較し、スコアの変動を確認する

エンゲージメントサーベイの分析方法をより詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせて確認してみてください。具体例を用いてわかりやすく解説しています。

4.調査結果と改善策をフィードバックする

調査結果の集計・分析が完了したら、組織全体の傾向や改善が必要な項目などを整理し、従業員にわかりやすく共有しましょう。

「どのような結果が出たのか」「そこから何を改善するのか」を明確に伝えることで、従業員の納得感を高められます。具体的なフィードバックの内容は、以下のとおりです。

- 組織全体のエンゲージメントスコアの状況(前年との比較 など)

- 部門ごとの特徴と傾向(各部門の強み・課題)

- これから実施する具体的な改善策(1on1面談の強化 など)

- 改善策を実施するスケジュール(いつ・何を・どのように実行するのか)

結果に基づいた具体的なアクションを示すことで、サーベイによる組織改善が浸透し、継続的な実施につながります。

以下の記事では、従業員との対話に重点を置いた「サーベイフィードバック」の方法を解説しています。「フィードバックのやり方がわからない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

5.定期的にサーベイを行う(PDCA)

アクションプランの効果検証を行うために、定期的なサーベイを計画しましょう。

前回調査との比較を通じて、職場環境や従業員の意識の変化を把握することで「改善策の効果があったかどうか」を検証できます。効果検証を行うときのポイントは、以下のとおりです。

- 全体・部門別・設問別にスコアの変化を確認する

- 目標値に対して「どの程度改善したか」を把握する

- 実施した施策が「狙った項目に影響を与えたか」を確認する

- 自由記述コメントの変化を分析する

調査結果から新たな課題を発見し、次のアクションプランに反映することで、PDCAサイクルの仕組みを構築できます。こうした継続的な取り組みによって、組織全体のエンゲージメント向上につながります。

初めて導入するなら、サポートが手厚い『ミキワメ』がおすすめ

エンゲージメントサーベイを初めて導入する場合は、導入支援など手厚いサポートが受けられる『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』がおすすめです。

サーベイの設計や運用体制の構築、結果の解釈の仕方など、専任担当者によるレクチャーを受けながら導入を進められます。

そのほかにも、調査の実施・集計・分析を効率的に行える便利な機能が搭載されています。

【ミキワメの機能・特徴】

- 本当に質問するべきポイントに絞った3分間のサーベイ

- 調査結果から「ケアが必要な従業員」を可視化

- 離職・休職の予兆のある従業員を特定

- 個々の性格を踏まえた「ケアの方法」をAIが提案

- 組織・個人のメンタルコンディションの変遷を記録

月1回程度の高頻度で調査(パルスサーベイ)を行うことで、従業員の心理状態の変化を見逃さず、早期に適切なケアが可能です。

ミキワメの特徴や機能をより詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。導入時の注意点や手順も解説しています。

エンゲージメントサーベイに関するよくある質問

エンゲージメントサーベイに関する「よくある質問」に回答します。

以下より、それぞれ詳しく解説します。

サーベイの回答率はどのくらいが理想的?

エンゲージメントサーベイの理想的な回答率は、70〜80%とされています。もちろん、100%に近いほど、組織改善に活かせる有効なデータが収集可能です。

ただし、組織全体の回答率が高くても、ある部署では低い可能性もあります。そのため、全体だけでなく部署ごとの回答率も確認し、データに偏りがないかをチェックしましょう。

一方、回答率が60%を下回る場合は、データとしての信頼性が低くなり、組織の実態を正しく把握できません。回答率が低い部署には、調査の目的や意義を改めて丁寧に説明し、参加しやすい環境を整えることが大切です。

以下の記事では、エンゲージメントサーベイの回答率を上げる方法を詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

日本のエンゲージメントの平均は?業績に影響する?

日本の従業員エンゲージメントは、世界的に見ても低い水準にあります。アメリカの調査会社であるギャラップ社によると、OECD加盟国(38ヵ国)で最低の7%です。

エンゲージメントがもっとも高いコスタリカ(36%)と比較すると、日本は約5分の1の水準にとどまっており、その低さが際立っています。

また、エンゲージメントと業績の関係についても、ギャラップ社の調査で明らかになっています。エンゲージメントが高い企業は、低い企業に比べて収益性や生産性が高くなることがわかりました。

- 収益性:23%高い

- 生産性(売上高):18%高い

こうした調査結果から、エンゲージメントは企業の業績や従業員の定着につながる重要な要素であることがわかります。

以下の記事では、エンゲージメントと業績の関係をデータで詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

エンゲージメントサーベイの導入にかかる費用は?

エンゲージメントサーベイの導入費用は、実施方法によって大きく異なります。具体的な費用相場は、以下のとおりです。

【年間の費用相場】

- 自社でアンケートを実施:約80万円

- 代行会社や専門家への依頼:約40〜100万円(※別途コンサル費用が必要)

- サーベイツールの導入:約80〜120万円

導入コストを抑えながら、調査設計から集計・分析までを効率的に行いたい場合は、サーベイツールの利用がおすすめです。

レポートの自動作成やAIによる改善アクションの提案など、便利な機能が充実しているため、初めて導入する企業でもスムーズな運用が可能です。

サーベイツールの導入を検討している方は、以下の記事も参考にしてみてください。初期費用や利用料を比較表で詳しく解説しています。

調査結果が他の人にバレることはある?

エンゲージメントサーベイを実施するときは、個人の回答を関係者以外に共有しないのが基本です。しかし、以下のようなケースで結果が漏れてしまう可能性があります。

- 実名で回答した内容が第三者に漏れる

- 自由記述のコメントから回答者が特定される

- 結果の閲覧範囲が適切に設定されていない

- 評価者同士で回答内容が共有されてしまう

また、サーベイツールによって「匿名」と「実名」の2つの方法があるため、目的に応じた選定が必要です。

匿名で実施するサーベイは、誰が回答したのかがわからない仕組みになっています。そのため、従業員の本音を引き出しやすいのが特徴です。

一方、心理状態を踏まえた個人のケアをしたい場合は、実名のサーベイが適しています。閲覧権限の設定を行うことで、関係者以外に個人の回答内容が見られないように管理できます。

エンゲージメントサーベイの結果がバレるケースを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。匿名・実名のそれぞれの特徴も解説しています。

エンゲージメントサーベイは人的資本経営を行うための重要な手段

エンゲージメントサーベイは、仕事への活力や会社への愛着を可視化し、組織の課題を把握できる重要なツールです。

人的資本経営の重要性が高まるなか、従業員一人ひとりの声を反映させた「働きやすい環境づくり」が求められています。

>>「エンゲージメントサーベイ導入後の運用フロー」を確認する

とくに中小企業においては、離職防止や生産性向上の観点からも、エンゲージメントサーベイの活用がますます重要になっています。

組織改善の仕組みづくりの第一歩として、まずは自社の目的に合ったサーベイを検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社リーディングマークでは、離職・休職の防止に特化した『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を提供しています。無料トライアルも実施中ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位