看護師や福祉、接客業など、感情労働の職種に就く従業員のストレス対策をどうすればよいか悩む人事担当者も多いのではないでしょうか?

感情を押し殺す働き方が続くと、心身に疲労が蓄積し、離職やバーンアウトの引き金になることも少なくありません。

本記事では、感情労働のストレスが生まれる仕組みや代表的な職種の例、向いている人の特徴、人事が取るべきストレス対策や配置の工夫を解説します。

適性検査ツールを活用した効果的な離職防止策も紹介するので、従業員の健康を守るためにも、ぜひ最後までご覧ください。

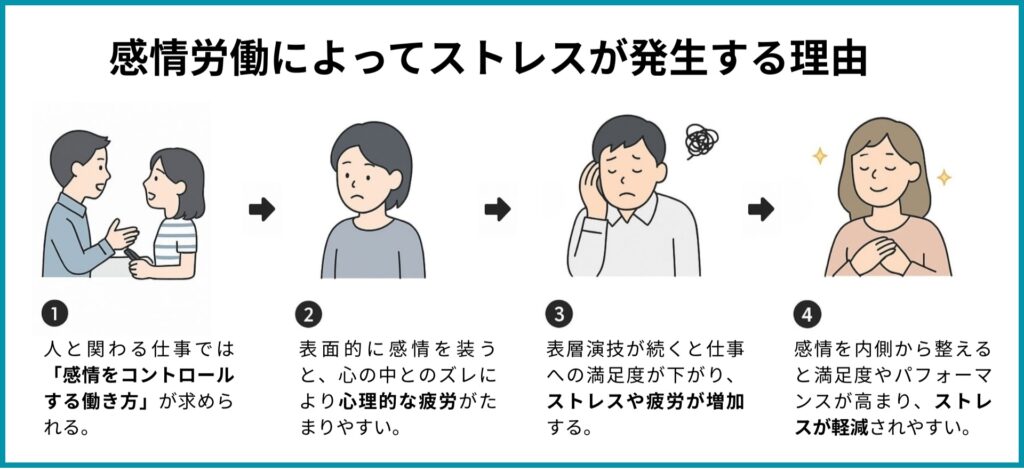

感情労働によってストレスが発生する理由

感情労働とは、自分の感情をコントロールし、相手に適切な態度をとることが求められる働き方です。接客、医療、教育など他者との関わりが深い職種では、この感情労働が業務の中心になりやすく、強いストレス要因となります。

表面的に感情を装う「表層演技」は、実際の気持ちとのズレが大きく、心理的な疲労を引き起こしやすいのが特徴です。

メタ分析によると、表層演技が続くと仕事への満足度が下がり、ストレス・疲労が増加するとされています。

メタ分析とは、複数の研究結果を統合し、それらを用いて解析する手法のことです。メタアナリシスとも呼ばれます。

感情を内面から整える「深層演技」は、職務満足度やパフォーマンスを高める一方で、ストレスを軽減する傾向があることもわかっています。つまり、真の感情と異なる表現を無理に続けると、心身に負担がかかるということです。

従業員のメンタルヘルスを守るには、企業が感情労働の影響を正しく理解し、適切な支援策を講じることが欠かせません。

以下の記事では、感情労働について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

感情労働のストレスが企業経営や組織に与える影響

感情労働が従業員に与えるストレスは、心身の健康を損なうだけでなく、企業経営にも大きなダメージを与えかねません。

ここでは、感情労働が組織に及ぼす代表的な影響を以下の3つの視点から解説します。

健全な職場を維持するには、感情労働のリスクを理解し、早めに手を打つことが重要です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

バーンアウトによる離職の増加

感情労働の継続は、従業員のバーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こし、結果として離職率の上昇を招く大きな要因となります。長期間にわたる感情のコントロールは、心理的な疲労を蓄積させ、仕事への意欲や熱意を徐々に奪っていくからです。

とくに、自身の感情と業務上求められる感情とのギャップが大きい場合、その負担は増大します。サービス産業や対人援助職では、顧客の感情に寄り添い、常に適切な対応を求められるため、感情労働による消耗は深刻です。

東京大学大学院教育学研究科によると、サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業においては、就職後3年以内の離職率が4割を超えるとのデータも存在します。

同様に、社会福祉・医療・教育の現場でも、近年、早期離職率の高さが問題視されています。

参考:東京大学教育学部 | 感情労働者の早期離職に関する研究の概観

感情労働によるバーンアウトが原因で離職につながる例として、ケースワーカーの事例を紹介します。

ケースワーカーのサファイヤさんは、感情労働におけるバーンアウトが原因で離職に陥りそうになりました。彼女は、共感力の強さから多くの困難なケースを担当し、職場内で誰にも頼れないと感じるようになったのです。

仕事に一生懸命取り組んでも感謝されないと感じるようになり、仕事の負担が大きいのに報われないとの思いが、疲労感を増大させ、働く意欲を低下させていきました。

体調を崩して仕事を休んだとき、サファイヤさんは同僚に「もう辞めたい」と打ち明けています。

この事例は、感情労働によるバーンアウトが深刻化すると、仕事を続けることが困難になり、離職の選択肢につながる可能性を示しています。

これらの職種に共通するのは、「顧客と直接対話し、業務を進めるうえで適切な感情管理が求められる」「バーンアウトにつながる感情体験を経験しやすい」ということです。

以下の記事では、感情労働のバーンアウトについて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

従業員の業務パフォーマンスの低下

感情労働に伴うストレスは、従業員の集中力と生産性を著しく低下させると考えられています。

以下は、感情労働とワークエンゲージメントの関連について書かれた研究です。

感情を意図的に抑えたり、コントロールしたりする「表出抑制」とワークエンゲージメントの間には、有意な負の関連が認められました。

看護師の場合、患者に対して悲しみや苛立ちといった否定的な感情を抱いたとしても、それを表に出さずに平静を保とうとすることがあります。

感情の抑制は、患者との積極的な関わりを避けることにつながりかねません。患者への関心を薄れさせてしまう可能性もあります。

表出抑制は心理的なエネルギーを消耗させ、その結果として、仕事への熱意や没頭を意味するワークエンゲージメントの低下を招く可能性があるのです。

次に、ストレスが引き起こすメンタル不調と、業務パフォーマンス低下の関係に着目した研究を紹介します。

仕事におけるストレスは、メンタルヘルス不調を引き起こし、業務パフォーマンスの低下につながる可能性があります。

この研究では、メンタルヘルスの不調を生じさせる「仕事に関するネガティブ感情」として、「仕事における葛藤」や「仕事に関する不安」が確認されています。

ネガティブな感情は、仕事への意欲であるコミットメントの低下や、仕事のスピードや集中力といった業務遂行能力の低下を招くことが示唆されているのです。

感情労働におけるストレスへの適切な対処は、従業員の業務パフォーマンス維持に不可欠であると言えるでしょう。

職場環境の悪化による企業全体の生産性低下

仕事のストレスを放置すると、職場環境の悪化を引き起こし、結果として企業全体の生産性低下を招きかねません。仕事のストレスは、従業員のメンタルヘルス不調につながり、ネガティブな感情を生み出す可能性があります。

これらの心理的な負担は、仕事への意欲であるコミットメントを低下させ、集中力や業務遂行能力といったワークパフォーマンスにも悪影響を及ぼすでしょう。

従業員のストレスを放置した場合に起こりうる、企業への影響の研究結果を紹介します。

仕事のストレスを放置すると、従業員のメンタルヘルス不調を引き起こし、ワークパフォーマンスの低下につながる可能性が示唆されています。

具体的には、「仕事における葛藤」や「仕事に関する不安」といったネガティブな感情が蓄積することで、自己効力感の低下や身体的不調が生じやすくなります。

その結果、仕事に対する姿勢が受け身になったり、創造性が発揮されにくくなってしまうのです。

最終的に、仕事への意欲であるコミットメントや集中力といった業務遂行能力が低下し、企業の生産性低下につながる恐れがあります。

従業員のストレスに積極的に対応し、健全な職場環境を整備することが、持続的な成長につながる重要な経営戦略と言えるでしょう。

感情労働に向いている人の特徴と見極め方

感情労働は、顧客や同僚の感情に配慮しながら業務を遂行する働き方であり、従業員の感情的なスキルが重要となります。

感情労働に適性のある人材を採用し、その能力を最大限に活かすことは、顧客満足度の向上や良好な職場環境の構築に不可欠です。

ここでは、感情労働に向いている人の特徴と、採用選考においてそれらを見極めるためのポイントを解説します。

感情労働に適した人材を見極めることは、組織の成長に大きく貢献します。ぜひ、以下の内容を参考に、より効果的な採用活動にお役立てください。

感情労働に向いている人の特徴とは?

感情労働で力を発揮する人材は、「共感力」「ストレス耐性」「感情コントロール力」といった能力があります。

それぞれ解説していきます。

共感力

「共感力」が高く、他者の感情を理解し、寄り添うことができる特徴を持ちます。

顧客や同僚の感情を的確に捉え、適切な対応をすることで、良好な人間関係を築き、円滑なコミュニケーションを実現できるからです。

共感力が高い人の具体的な行動例

- 相手の話にしっかり耳を傾け、うなずきや短い相づちで関心を示す

- 相手の感情や状態を表情・声のトーンから察し、気遣いの声をかける

- 相手の立場に立って感情を共有し、共感の言葉を自然に伝える

ストレス耐性

「ストレス耐性」も、感情労働において重要な特性です。

感情労働は、自身の感情をコントロールしつつ、他者の感情を受け止める必要があるため、精神的な負担が大きくなる場合があります。

ストレス耐性が高い人の具体的な行動例

- トラブル発生時にも感情的にならず、事実を整理して冷静に行動する

- プレッシャーのかかる場面でも「できることからやろう」と気持ちを切り替えて前進する

- 失敗や厳しい指摘を受けたときも、次に活かす視点で振り返る

感情コントロール力

「感情コントロール力」も、感情労働には不可欠です。

自身の感情を安定させ、状況に応じて適切な感情表現の使い分けによって、プロフェッショナルな対応が可能になります。

感情コントロール力が高い人の具体的な行動例

- 怒りや苛立ちを感じたとき、反射的に言い返さず、一呼吸おいて冷静に対応する

- 感情を押し殺すのではなく、適切な言葉を選んで自分の気持ちを表現する

- 感情的な疲労をため込まないよう、自分なりのリフレッシュ方法を実践している

これらの特性を持つ人材は、感情労働において持続的に高いパフォーマンスを発揮することが期待できるでしょう。

以下の記事では、感情労働に向いている人について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

面接で失敗しない!感情労働に向いている人の見極め方

感情労働に適性のある人材かどうかは、採用面接である程度見極めることが可能です。とくに下記の3つを探る質問は、採用担当者にとって非常に重要なポイントとなります。

- 候補者のストレス耐性

- 感情コントロール力

- 共感力

ただし、限られた時間の中で行う面接だけで、応募者の人物像を深く理解するのは簡単ではありません。

そのため、過去の具体的な行動や経験を尋ねる質問が、入社後の働き方を予測するための有効な手がかりとなります。

以下では、すぐに面接で活用できる質問例と、確認すべきポイントをセットで紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 質問内容 | 確認できるポイント |

| 過去に困難な顧客対応をどのように乗り越えましたか? | ストレス状況での冷静さや前向きな思考力。問題解決への姿勢、過去のストレス経験とその対処法も確認できる。 |

| 仕事とプライベートの切り替え方法はありますか? | 感情のオンオフやリフレッシュ方法。ストレスを自覚せず回避する力や、ネガティブな感情を前向きに転換できるかを見極める。 |

| 意見が対立したとき、どのように対応しましたか? | 自己コントロールと相手への配慮。ストレスに直面したときの対処方法や、冷静な対応力の有無がわかる。 |

これらの質問を通じて、感情労働に必要な資質や考え方を確認することができます。とくに、エピソードベースで深掘りすることが、応募者の本質を引き出す鍵になるでしょう。

適性検査を活用してストレス耐性を可視化する

面接では把握しきれない特性や無自覚な行動傾向を見極めるには、適性検査の活用が有効です。短時間で応募者の特性を数値化できる適性検査は、客観的な判断材料となり、公正な採用にもつながります。

とくに感情労働においては、ストレスに対する耐性や対処能力の違いが離職リスクに直結するため、事前にチェックする価値があります。

以下は、適性検査で把握できるストレス耐性の主な6要素です。

| 測定項目 | わかること |

| 感知能力 | ストレスの存在や原因に敏感で、環境の小さな変化にもすばやく気づけるか。 |

| 回避能力 | ストレスをストレスと認識せずに心理的な負担を軽減できるか。 |

| 処理能力 | 感情の起伏をコントロールしながら、課題に冷静に対処できるか。 |

| 転換能力 | ネガティブな状況をポジティブに捉え直す力があるか。 |

| ストレス経験 | 過去にどのようなストレスを感じ、どう対応したかという経験値があるか。 |

| ストレス容量 | ストレスにどれだけ耐えられるかのキャパシティがどの程度あるか。 |

適性検査を有効活用するには、見るべきポイントを事前に決めておくことが大切です。分析方法やデータの見方を社内で共有し、運用方針を明確にしておきましょう。

以下の記事では、適性検査のストレス耐性の項目について詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

感情労働が苦手な人に適した職場環境の作り方

感情労働にストレスを感じやすい従業員も、特性に合わせた環境を整備することによって、能力を最大限に発揮できる可能性があります。

ここでは、感情労働が苦手な人の特徴を踏まえ、適切な配置や業務の見直しによるストレス軽減策を具体的に説明します。

感情労働が苦手な従業員にとって働きやすい職場環境を整備するためには、こうした職場環境の整備が重要となります。ぜひ参考にしてください。

業務の見直しと効率化

感情労働が苦手な従業員に対しては、対人業務の比率を減らし、業務の効率化を図ることが重要です。

対面での顧客対応や、相手の感情に配慮したコミュニケーションは、感情労働が苦手な人にとって大きな精神的負担となるでしょう。一方で、定型的な作業や集中して取り組める業務は、能力を発揮しやすいと考えられます。

たとえば、接客業務が負担となる従業員をバックオフィス部門へ配置転換することは、有効な手段の一つです。

データ入力や書類作成など、自動化が可能な業務は積極的にシステムを導入することで、無駄な作業を削減し、従業員の負担を軽減できます。

また、リモートワークの導入や、社内コミュニケーションにおけるテキストベースのやり取りを推奨することも、対面コミュニケーションのストレスを緩和するうえで役立つでしょう。

ストレスを緩和する社内制度・サポート体制の整備

感情労働に起因するストレスを緩和するためには、社内制度やサポート体制の整備が不可欠です。

感情労働は、自覚しにくいストレスを蓄積させる可能性があります。そのため、従業員が心身の不調に早めに気づき、適切なケアを受けられるような仕組みが必要です。

定期的な休憩時間の確保や、業務時間中の短いリフレッシュタイムの導入、従業員が気軽に相談できる社内カウンセラーの配置、外部の専門家による相談窓口を設置することも有効でしょう。

ストレスチェックの活用は、感情労働に従事する労働者のストレスを早期に発見し、適切な対策を講じるうえで重要です。

厚生労働省の調査研究結果によると、ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスへの意識を高め、事業場のメンタルヘルス対策を促進する効果が示されています。

参考:厚生労働省|ストレスチェックの効果に関する調査研究結果等

また、労働生産性の向上や、メンタルヘルスへの理解ある風土の醸成にも貢献することも示唆しています。ストレスチェックを効果的に活用しましょう。

以下の記事では、労働安全衛生法に準拠した検査を、簡単な操作で実施できる『ミキワメAI』のストレスチェックについて詳しく解説しています。

ミキワメAIは、厚生労働省が推奨する57項目に加え、組織分析に活用できる全80項目の検査に対応している検査サービス(無料)です。ストレスチェック義務化に向けて進めている人事担当者の方は、ぜひミキワメAIを機能を確認してみてください。

コミュニケーションの工夫

感情労働が苦手な従業員とのコミュニケーションにおいては、非対面的な手段を活用し、フィードバックの方法を工夫することが大切です。対面での過度なコミュニケーションは、感情的な負担を増大させる恐れがあります。

また、ネガティブなフィードバックは、伝え方によっては相手を深く傷つけ、モチベーションの低下を招きかねません。

社内コミュニケーションにおいては、チャットやメールなどテキストベースのツールの積極的な活用によって、対面でのやり取りを減らすことが可能です。

ネガティブなフィードバックを行う場合は、感情的な表現を避け、具体的な改善点や期待する行動を明確に伝えるように心がけましょう。このとき、一方的な指摘ではなく、対話を重視し、相手の意見や状況にも耳を傾ける姿勢が求められます。

肯定的な側面にも目を向け、適切な評価とフィードバックを行うことで、安心して業務に取り組める環境を醸成できるでしょう。

社内コミュニケーションの活性化については、以下の記事を参考にしてみてください。成功事例やアイデアを解説しています。

感情労働のストレスを減らす3つの人事施策

感情労働は、顧客や同僚など他者との関わりにおいて感情のコントロールが求められるため、従業員に特有のストレスをもたらす可能性があります。

従業員のメンタルヘルスを維持し、組織全体の生産性を高めるためには、感情労働のストレスに効果的に対処する施策を講じることが重要です。

ここでは、感情労働のストレス軽減につながる3つの人事施策について解説します。

※以下の表は右にスクロールできます

| 施策 | 目的 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 適性に応じた人材の配置 | 従業員の性格やストレス耐性を把握し、感情労働の負荷に合った職場へ配置すること | ・ストレスの軽減 ・早期離職の防止 ・パフォーマンスの最大化 |

| バーンアウトを防ぐ職場環境の整備 | 業務負担の見直しや相談体制の構築など、心身の疲労がたまらない職場作りを行うこと | ・燃え尽き症候群やメンタル不調の予防 ・職場の安心感と定着率の向上 |

| 適性検査でわかる従業員のストレス耐性 | 適性検査を通じてストレスに弱い従業員を事前に把握し、必要なケアや配置を検討すること | ・高ストレス者の早期発見・的確なサポート提供 ・従業員満足度と生産性の向上 |

こうした施策によって、効果的に感情労働のストレスを防げますので、ぜひ参考にしてください。

適性に応じた人材の配置

感情労働には、向き不向きが存在します。感情労働が向いている人は、オンとオフの切り替えが上手いといった特徴があります。共感力が高すぎないことも、感情的な負担を軽減するうえで重要でしょう。

一方で、共感力が非常に高い従業員は、顧客や利用者の感情に深く共感しすぎてしまい、精神的な疲労を感じやすいかもしれません。

適性に応じた人材配置は、従業員の過度なストレスを防ぎ、能力を最大限に発揮させるために重要な施策となります。

たとえば、『ミキワメAI 適性検査』のような適性検査ツールの活用によって、従業員の特性を客観的に把握できます。感情労働の負荷が高い部署だけでなく、そうでない部署への配置も検討可能です。

『ミキワメAI 適性検査』の活用で、適性に応じた人材配置を成功させた事例を紹介します。

下記事例の企業では、これまで施設長やエリアマネージャーの主観に基づいた採用が行われており、採用ミスマッチや離職のリスク、メンター選定の難しさが課題でした。

そこで『ミキワメAI 適性検査』を導入し、16タイプマッピングで性格とエリアを考慮した配属を実施。

具体的には、本人の希望や居住エリア、強みが活かせる場所などをヒアリングし、部署の階層化とエリアごとの性格傾向分布図を作成しました。

また、サポート人材とアレンジ人材の比率を考慮し、ドライブ人材やコンサル人材が孤立しないよう配置するといった工夫も行われました。

その結果、新卒社員の早期戦力化と定着率向上を実現しています。

適切な配置は従業員のストレス軽減につながり、結果として離職防止にも貢献するでしょう。感情労働の特性を理解し、適材適所に人員を配置することが、組織全体の活性化につながります。

『ミキワメAI 適性検査』の詳細については、以下の記事でも紹介します。本記事と合わせてご覧になってみてください。

バーンアウトを防ぐ職場環境の整備

感情労働によるストレスが蓄積すると、バーンアウト(燃え尽き症候群)やうつ病といった深刻な心身の問題を引き起こす可能性があります。

とくに保育士のように子どもや保護者との関わりが多い職種は、感情労働の代表格であり、ストレスを感じやすいでしょう。

バーンアウトを未然に防ぐためには、「業務負担の適正化・心理的安全性の確保・ストレスマネジメント」に関する研修の実施といった、多角的な職場環境の整備が求められます。

たとえば業務量の見直しや効率化を図ることで、従業員の時間的・精神的な余裕を生み出せます。

相談窓口の設置や定期的なコミュニケーションを通じて、従業員が安心して悩みを打ち明けられる環境を整えることも重要です。

ここでは企業が行えるバーンアウト予防支援アプローチの研究結果を紹介します。

研究結果によると、バーンアウト予防支援アプローチは、以下の5つのタイプに分類できるとしています。

- 仕事上の問題解決援助

- 自己理解促進

- 対人援助スキル向上

- 対話による支援

- セルフケア支援

とくに、職務上の困難や苦労を語り、傾聴・受容されること。さらに、仕事上の具体的な問題を解決したり、自身の支援を客観的に見つめ直したりする機会があること。

これらが、バーンアウトの予防効果につながる可能性が示唆されています。

企業はこれらの研究結果を参考に、従業員へのサポート体制の整備や研修プログラムの導入を検討することで、バーンアウト予防につなげることが期待されるでしょう。

ストレスへの対処法やオンオフの切り替え方を学ぶ研修は、従業員が自分のストレスをコントロールする力を身に付けることに役立ちます。

これらの取り組みを通じて、従業員が心身ともに健康に働ける職場環境を整備することが、組織の持続的な成長につながるはずです。

以下の記事では、感情労働のバーンアウトについて詳しく説明しています。ぜひ、参考にしてください。

適性検査でわかる従業員のストレス耐性

従業員のストレス耐性を事前に把握しておくことは、感情労働による負担を軽減するうえで有効な手段となります。感情労働は、自身の感情をコントロールしながら業務を遂行する必要があるため、一定のストレスは避けられません。

しかし、従業員一人ひとりのストレスに対する強さを理解し、適性検査の結果に基づいてストレスを感じにくい業務や役割に配置することは、より働きやすい環境作りにつながります。

たとえば、『ミキワメAI 適性検査』の活用によって、従業員がどのような状況下でストレスを感じやすいのか、傾向を可視化することが可能です。

この情報をもとに、配置や業務分担を検討することで、従業員が過度なストレスにさらされるのを防げるでしょう。

次に、『ミキワメAI 適性検査』によって従業員のストレス状態を可視化し、効果的なケア体制を実現した嘉穂無線ホールディングスの事例を紹介します。

嘉穂無線ホールディングスでは、ウェルビーイングサーベイを活用して従業員の心の状態を可視化し、ストレスの兆候や離職リスクを早期に把握しています。

サーベイの結果、とくに「最優先ケア」の対象となるようなスコアの低い従業員に対しては、面談の実施や本人の意向を尊重した異動といった対策を行いました。

これにより、従業員の離職を未然に防ぐだけでなく、異動後に状態が改善し活躍を続ける事例も生まれています。

このサーベイ結果が従業員のストレス状態を把握するうえで重要な指標となっています。現場の状況を直接把握しきれない多店舗展開の企業にとって、客観的な心の状態のモニタリングは大きなメリットでしょう。

ストレス耐性が低いと診断された従業員に対しては、早期にカウンセリングやメンタルヘルスに関するサポートを提供することも可能になります。

従業員のストレス耐性を可視化し、それに応じて配慮することは、従業員のウェルビーイングを高め、組織全体の生産性向上にも寄与するでしょう。

感情労働のストレスマネジメントで離職を防ぐ

感情労働は、顧客対応などで感情をコントロールする必要があるため、従業員に特有のストレスをもたらし、離職の原因となることもあります。

企業にとって、従業員のメンタルヘルスを維持し、定着率を高めることは重要な課題です。

ここでは、「採用から日々のマネジメント」「感情労働におけるストレスの対処」「離職を防ぐための具体的なアプローチ」を解説します。

健全な職場環境を維持し、従業員が安心して長く働けるように、ぜひ以下の内容をご参照ください。

面接時の質問例と適性検査の活用方法

採用の初期段階で、感情労働に対する適性やストレスへの耐性を見極めることは、その後の離職を防ぐうえで非常に重要です。

感情労働は表面的な優しさだけでなく、感情を常にコントロールし続ける専門的なスキルが求められるため、適性がない場合、従業員は大きなストレスを感じやすくなります。

面接時には、次のような具体的な質問で、応募者の対応力やストレス対処能力を探ることが有効です。

- 「過去に困難な顧客対応をどのように乗り越えましたか?」

- 「ストレスを感じたとき、どのように気分転換をしますか?」

仕事とプライベートの切り替え方について尋ねるのもよいでしょう。

適性検査では、共感性の高さだけでなく、それを客観的にコントロールできるバランス感覚や、ストレスを感じにくい考え方の傾向などを測ります。これにより、より適切な人材配置が可能になるでしょう。

これらの情報を総合的に判断することで、感情労働に適した人材を採用し、入社後の早期離職を防ぐことが期待できます。

採用時に考慮すべきストレス耐性のチェックポイント

感情労働に従事する人材の採用においては、単にスキルや経験だけでなく、ストレス耐性の高さを評価基準に加えることが不可欠です。

感情労働は、顧客からの理不尽な要求やネガティブな感情にさらされることが多く、ストレスを蓄積しやすい特性があります。

共感性が高すぎる人は、他者の感情に過度に入り込み、共感疲労を引き起こす可能性があるのです。

一方で、仕事とプライベートを明確に区別できるタイプや、困難な状況を成長の機会と捉えられるプロフェッショナルタイプは、感情労働に向いていると言えるでしょう。

採用プロセスにおいては、心理テストやストレス耐性診断を活用し、応募者のストレス反応の傾向や対処能力を客観的に評価することが推奨されます。

過去の職務経験における困難な状況や、そのときの感情のコントロール方法について深く掘り下げる質問も有効です。ストレス耐性のチェックポイントは次のとおりです。

- 共感性が高すぎず、感情に過度に引き込まれないか

- 仕事とプライベートをしっかり切り分けられるタイプか

- 困難な状況を前向きに受け止め、成長の機会と捉えられるか

- ストレス耐性を測る適性検査や心理テストの結果が安定しているか

- 過去にストレスの高い状況で、どのように感情をコントロールしていたか

- 理不尽な要求や感情的な相手への対応経験があるか

これらのチェックポイントを踏まえることで、ストレスに強く、感情労働の負担に耐えうる人材を選定でき、結果として従業員の長期的な活躍と離職防止につながります。

従業員のストレスを可視化し、離職を防止する方法

従業員のストレス状況を定期的に把握し、早期に適切な対策を講じることは、感情労働による離職を防ぐうえで極めて重要です。

感情労働は、表面上は笑顔で対応していても、内面では大きなストレスを抱えている場合があり、放置すると燃え尽き症候群につながるリスクがあります。

日本社会においては、「お客様は神様」との考え方が根強く、サービス提供者への負担が大きい現状もあるでしょう。

具体的な離職防止策としては、定期的なストレスチェックを実施し、その結果を集団分析することで、部署や職種ごとのストレス傾向を把握できます。

また、匿名でのアンケートや上司と部下による定期的な1on1面談を通じて、個々の従業員が抱える悩みやストレスの要因を把握することも有効です。

これらの取り組みを通じて従業員のストレスを可視化し、適切なサポートを提供することで、心理的な負担を軽減し、離職を防げるでしょう。

参考:厚生労働省 | ストレスチェックの集団分析に基づく 職場環境改善の促進を目的とした調査項目 及びその活用

以下の記事では、ストレスチェックサービスについて詳しく説明しています。ぜひ、参考にしてください。

まとめ:感情労働のストレスを理解し、適切な対策を講じよう

本記事では、感情労働によるストレスの仕組みや影響、向き不向きの見極め、人事が行うべき具体的な対策について解説しました。

とくに感情負荷の高い職種では、ストレスが蓄積しやすく、放置すれば離職やバーンアウトに直結し、離職につながるリスクがあります。

そのため、感情労働によるストレスの兆候を素早くキャッチし、バーンアウトに陥る前に適切にケアすることが重要です。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、社員のコンディションを定期的に可視化できる実名制のサーベイツールです。

回答結果をもとにストレス状態を4段階でスコア化するため、ケアが必要な社員から順にケアできます。従業員の健康を守り、よりよい職場環境を実現するために、ぜひ導入を検討してみてください。

ミキワメAI 適性検査は、候補者が活躍できる人材かどうかを見極める適性検査です。

社員分析もできる無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位