「ストレスチェックの結果は、どのように取り扱うべきなのか」

「高ストレス者が出た場合、企業として適切に対応できるか不安」

このように、ストレスチェック結果の管理方法・ルールについて悩みを持つ事業者や、人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

ストレスチェックを実施するときは、検査結果の閲覧範囲や権限、受検者本人への通知方法など、さまざまなルールを設けなければなりません。

本記事では、厚生労働省のマニュアルにもとづいて、ストレスチェック結果の正しい取り扱い方や、企業として求められる対応を詳しく解説します。

働きやすい職場づくりを実現するために、検査結果に関する法令やルールを押さえておきましょう。

また、以下のお役立ち資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

本記事の内容は、2021年(令和3年)2月改訂の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)」をもとに作成したものです。変更の可能性もあるため、最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

ストレスチェック結果の取り扱い・ルールとは?

ストレスチェックの結果は、個人情報として適切に管理される体制の構築が必要です。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、主に7つのルールが定められています。

検査結果が適切に管理されていないと、従業員の信頼を損なうだけでなく、法的リスクを伴う可能性もあるため、ルールを正しく理解し運用する必要があります。

ストレスチェックの概要や検査内容を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。ストレスチェック制度を運用するときの手順も解説しています。

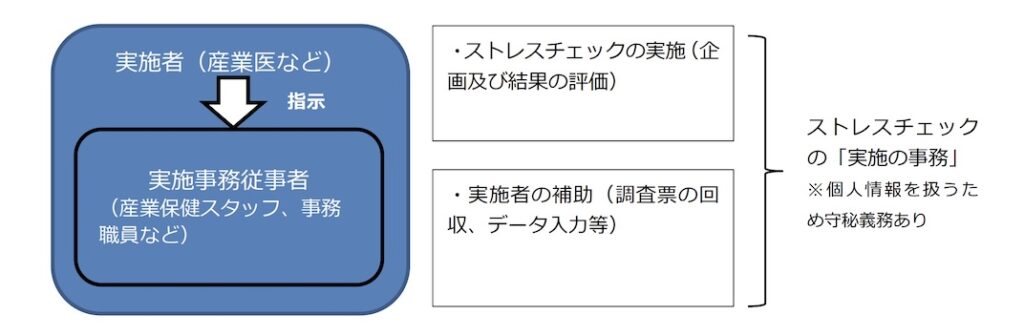

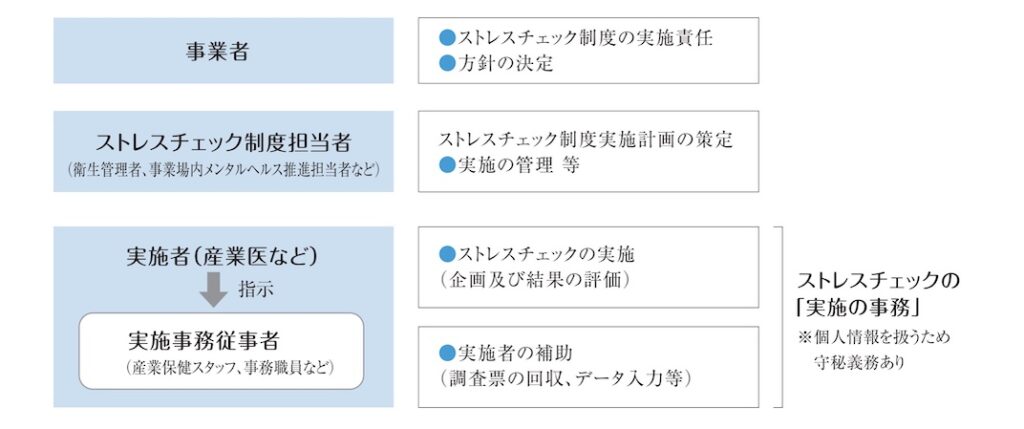

「実施者」と「実施事務従事者」だけが結果を閲覧できる

ストレスチェックの結果を閲覧できるのは、受検者本人に加えて、医師や保健師などの「実施者」と、事務手続きを担当する「実施事務従事者」だけです。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P24)|厚生労働省

上の図のように、実施者・実施事務従事者にはそれぞれ役割が決められており、ストレスチェック結果を含むすべての個人情報の守秘義務があります。

そのため、ストレスチェック制度の方針を決める事業者や、実施計画の策定・管理を行うメンタルヘルス推進担当者は、受検者本人の同意を得なければ結果を閲覧できません。

また、厚生労働省のマニュアルには、結果の記録や保存方法に関する検討・審議も必要だと記載されており、セキュリティ面での対策も求められます。

(ストレスチェック結果の記録の保存方法)

実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法。

本人の同意なく結果を事業者(上司)へ提供してはならない

ストレスチェックの結果を事業者に渡すときは、本人に通知する結果と同じ範囲内の情報を提供できますが、事前に受検者本人の同意を得なければなりません。

厚生労働省のマニュアルには、以下のように記載されています。

(事業者に提供する情報の範囲)

事業者へのストレスチェック結果の提供について労働者の同意が得られた場合には、実施者は、事業者に対して当該労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報についてストレスチェック結果を提供することができるものとする。

事業者が本人の同意を得るときは、ストレスチェックの実施前や実施時ではなく、結果を本人に通知したあとに同意の有無を確認する必要があります。

ただし、受検者本人に強要したり圧力をかけたりして、結果の提供を求めてはいけません。

他者に見られない形で本人への結果通知を行う

ストレスチェックの結果を受検者に通知するときは、本人以外の第三者に見られないように、封書やメールで本人に直接通知しなければなりません。

検査結果には、ストレス要因となる「職場の人間関係」や「労働環境」など、個人的な情報が記載されています。

【ストレスチェック結果の内容】

- 個人のストレスプロフィール(ストレスの特徴や傾向)

- ストレスの程度(高ストレスに関する評価)

- 面接指導の対象者か否かの判定結果

面接指導の通知においては、対象者がいる職場に直接封書を送付してしまうと、周囲に高ストレス者であることを知られてしまう可能性があります。

そのため、紙で通知する場合は自宅に郵送、メールではパスワード付きのファイルで通知するといった配慮が必要です。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P49)|厚生労働省

高ストレス者に対して面接指導を受けるように勧める

ストレスチェックの結果で面接指導が必要とされた従業員(高ストレス者など)には、検査結果の通知とともに、医師の面接指導を受けるように勧める必要があります。厚生労働省のマニュアルには、以下のように記載されています。

(面接指導の申出の勧奨)

ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対しては、規則第52 条の16第3項の規定に基づき、実施者が、申出の勧奨を行うことが望ましい。

ただし、面接指導を受けるかどうかは本人の選択によるため、申出を強要したり、不利益な取り扱いをしたりする対応は禁止されています。

企業側としては、相談窓口を設置するなど面接指導を受けやすい環境を整え、従業員が安心して相談できる体制づくりが必要です。

結果を理由に不利益な対応をしてはならない

ストレスチェックは、従業員のストレス状況の把握を目的としているため、結果を理由とした解雇・降格・異動などの不利益な対応をしてはいけません。厚生労働省のマニュアルには、以下のように記載されています。

(労働者に対する不利益な取扱いの防止)

事業者が、ストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。

不利益な取り扱いとして、以下のような対応や措置が該当します。

- ストレスチェックを受検しない従業員への懲戒処分

- 検査結果の提供に同意しない従業員への強要・圧力

- 面接指導の結果を理由とした解雇・退職勧奨(※)

面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を行う場合においても、医師の意見を聞かず、企業側の判断だけで異動や配置転換などの措置をしてはいけません。

(※)「会社を辞めてほしい」と退職を勧める行為

個人の結果を記録し5年間保存する

事業者は、実施者から提供されたストレスチェックの結果(本人の同意を得たもの)を記録し、5年間保存しなければなりません。厚生労働省のマニュアルには、以下のように記載されています。

(ストレスチェック結果の記録及び保存)

ストレスチェック結果の事業者への提供について、労働者から同意を得て、実施者からその結果の提供を受けた場合は、規則第52条の13第2項の規定に基づき、事業者は、当該ストレスチェック結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

事業者に提供しない検査結果においては、保存方法や保存場所を衛生委員会などで審議・決定したうえで、実施者や実施事務従事者が保存します。検査結果の種類ごとに保存する人が異なり、わかりやすく表にまとめると以下のようになります。

| 検査結果の種類 | 保存する人 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 本人の同意を得て事業者に提供された結果 | 事業者 | 5年間保存(義務) |

| 本人の同意を得ていない実施者が保有する結果 | 実施者 | 5年間保存(望ましい) |

なお、受検者が記入・入力した調査票原票は、必ずしも保存する必要はありません。

面接指導の実施後に労働基準監督署へ報告する

医師による面接指導を実施したあとに、ストレスチェックおよび面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告する必要があります。厚生労働省のマニュアルには、以下のように記載されています。

(検査及び面接指導結果の報告)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

厚生労働省のホームページに掲載されている規定の様式を使用し、以下の情報の記録と報告を行います。

- 在籍労働者数

- 検査を実施した人(検査を受けた人数)

- 面接指導を実施した医師(面接指導を受けた人数)

- 集団分析実施の有無

なお、報告義務があるのは、パートタイム労働者や派遣労働者の人数を含めた「常時50人以上の労働者を使用する事業者」のみです。

ストレスチェックの結果を活かすために会社側がすべきこと5つ

ストレスチェックの目的は、単に従業員のストレス状態を把握することではなく、検査結果を活用して職場環境を改善し、従業員の健康を守ることにあります。その目的を果たすために会社側がすべき対応として、以下の5点が挙げられます。

ストレスチェックの結果が活用されないと、従業員は「実施しても意味がない、無駄だ」と感じる原因になります。

以下の記事では、ストレスチェックの「意味がない」と言われる理由と、その問題点を解決する方法を詳しく解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックの実施体制の構築

ストレスチェックの実施にあたっては、実施者である医師・保健師や、調査データを集計する事務従事者を選定し、円滑に運用できる体制を整えなければなりません。

事業者は、衛生委員会の設置や個人情報保護などの対応を検討したうえで、安全衛生(健康)方針にもとづいたストレスチェックの実施が重要です。

たとえば、住宅用空調機などの製造を行うダイキン工業株式会社では、職場ごとにストレスチェックの方法を決めて実施しています。

ある職場においては、産業医・保健師・看護師をそれぞれ1人ずつ配置し、3人体制でストレスチェックの実施や高ストレス者への対応を行いました。

メンタルヘルスの現状などの共有を図るために、各職場でメンタルヘルス委員を任命し、労使協働での検討会を開催しています。

働きやすい職場環境に改善できれば、従業員の健康維持とともに、新卒・中途社員の早期離職防止にもつながります。

以下の記事では、早期離職を防ぐための方法をわかりやすく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

結果の評価と高ストレス者の選定

ストレスチェック実施後は、第三者や人事権を持つ人の目に触れないように調査票を回収し、評価方法・基準にもとづいてストレスの程度を評価します。

評価のなかで心理的負担が高い人や、周囲のサポートの状況が著しく悪い人を高ストレス者として選定しますが、以下の点を考慮しておきましょう。

- 「心身のストレス反応」の評価点数が高い人を選ぶ

- 仕事の量が多い人や、周囲のサポートがないと感じている人にも着目する

- 「1」の対象者かつ「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の評価点数の合計が高い人を選ぶ

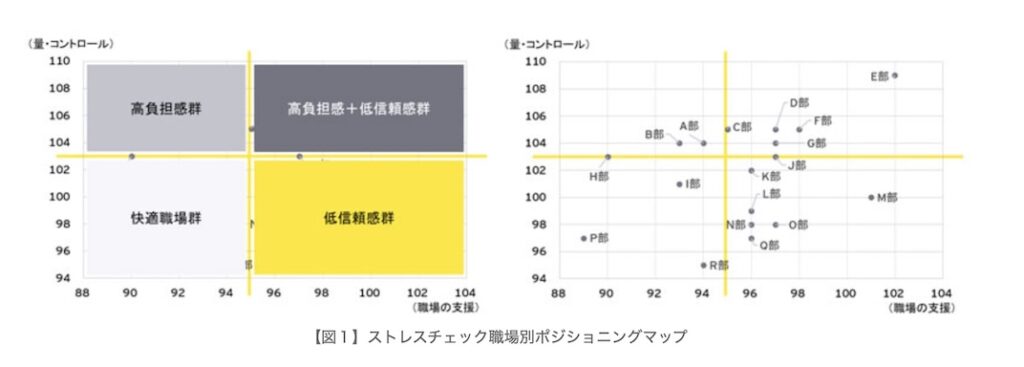

実際に、ストレスチェック結果を活用しているEY新日本有限責任監査法人では、以下の図に示すように、高ストレス者の選定と各部署のポジショニングマップを作成しています。

出典:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(EY新日本有限責任監査法人)|厚生労働省

縦軸に「仕事の量・コントロール」、横軸に「職場の支援」とするマップをつくり、高負担感群や快適職場群などの四象限で各部署の状況を可視化しています。

マップの作成により、各部署がどこに該当するのかがわかり「具体的になにを改善していけばいいのかイメージしやすくなった」といった声もありました。

職場環境の改善によってストレス要因が解消される一方で、ストレスに耐えられるかどうかは、個々の性格や行動特性によって左右されます。

以下の記事では、ストレスに対する反応や行動を示す「ストレス耐性」について、高い人・低い人の特徴を解説しています。

ストレス耐性を高めるための企業・個人それぞれの取り組みも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

本人への結果の通知

ストレス度合いの評価や、高ストレスであるか否かの検査結果は、本人だけが確認できる方法で適切に通知しなければなりません。実際に通知が必要な情報は、以下の表のとおりです。

| 通知項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 個人のストレスチェックの結果 | ・個人のストレスプロフィール ・ストレスの程度 ・面接指導の対象者か否かの判定結果 |

| セルフケアのためのアドバイス | ・リラクセーション法のやり方 ・運動、睡眠などの生活習慣の改善 |

| 面接指導の申出方法 | ・申出窓口の案内 ・産業医の連絡先 |

本人の気づきを促すために、ストレスの程度をレーダーチャートで表示させるなど、結果をわかりやすく伝える工夫も必要です。

たとえば、埼玉教育局における教員へのストレスチェックでは、実施前の説明会で目的や全体のスケジュールを伝え、検査への理解促進につながっています。

【主なスケジュール】

- 6〜7月:ストレスチェックの実施

- 8〜9月:個人結果の通知

- 10月:職場ごとの集団分析結果の通知

- 10〜11月:管理職などを対象に事後説明会の開催

スケジュールに沿った実施と結果の通知を経て、継続的に職場環境改善に取り組んだことで、受検対象者が1万5000人いるなかでも99%の受検率を実現しています。

参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(埼玉県教育局)|厚生労働省

また面接指導に関する通知においては、個人宅に郵送するなど、高ストレス者であることを第三者に知られないような配慮も必要です。

医師による面接指導の実施

高ストレス者を含む面接指導の対象者から申し出があった場合は、産業医または産業保健活動に従事している医師が面接指導を行います。

面接指導では、ストレスチェックの検査項目に加えて、以下の状況を確認しながら本人への指導・助言が求められます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 確認事項 | 主な確認内容 |

|---|---|

| 当該労働者の勤務の状況 | ・ストレス要因となる職場の人間関係や、業務・役割の変化の有無を確認 ・上司や同僚によるサポートの状況を確認 |

| 心理的な負担の状況 | ストレスチェック結果をもとに、抑うつ症状などを把握 |

| その他心身の状況の確認 | ・過去の健診結果や現在の生活状況の確認 ・うつ病や一般的なストレス関連疾患を念頭においた対話 |

具体例として、SMBC日興証券株式会社のストレスチェック制度では、看護職による事前面接をしたあとに、産業医の面接指導を行っています。

面接指導にその看護職も同席することで、本人が話し忘れている場合に「こういった話もありましたよね」と助言を行うなど、産業医と従業員との橋渡し役として対応しています。

参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(SMBC日興証券)|厚生労働省

従業員に医師の面接指導を受けてもらうためには、事例のように面接指導へのハードルを下げる取り組みが重要です。

就業制限・休業措置の対応

面接指導を実施したあとは、医師の意見を踏まえて、就業上の制限や休業措置が必要かどうかの検討を行います。具体的な制限や措置は、以下のとおりです。

| 就業制限 | ・労働時間の短縮、時間外労働の制限 ・出張、労働負荷の制限 ・作業の転換、就業場所の変更 ・深夜の勤務回数の減少 |

| 休業措置 | 休暇、休職により一定期間勤務させない措置 |

職場環境の改善が必要と判断された場合は、人事労務に関わるケースがほとんどであるため、人事・労務担当者や管理監督者と連携した対応が必要です。

具体例として、三菱電線工業株式会社のストレスチェック制度では、メンタルヘルス不調者や就業制限のある従業員に対して、職場復帰に向けた手厚い対応を行っています。

職場復帰を目指す従業員に、事務部の部長と保健師が面談を行い、本人が安心して話せるように配慮しながら以下の情報を聞き取っています。

- 現在の体調や状況

- 主治医の見解

- 仕事に対する想い

また、復帰者の上司に対しては、メンタルヘルス疾患への理解を深めるため「復帰者との関わり方・接し方」を伝えるなどの支援もしています。

参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(三菱電線工業)|厚生労働省

この事例のように、就業制限や休業措置を解除したあとに、スムーズに職場復帰ができる環境を整えておくことも重要な取り組みです。

ストレスチェックの結果は人事評価に影響する?

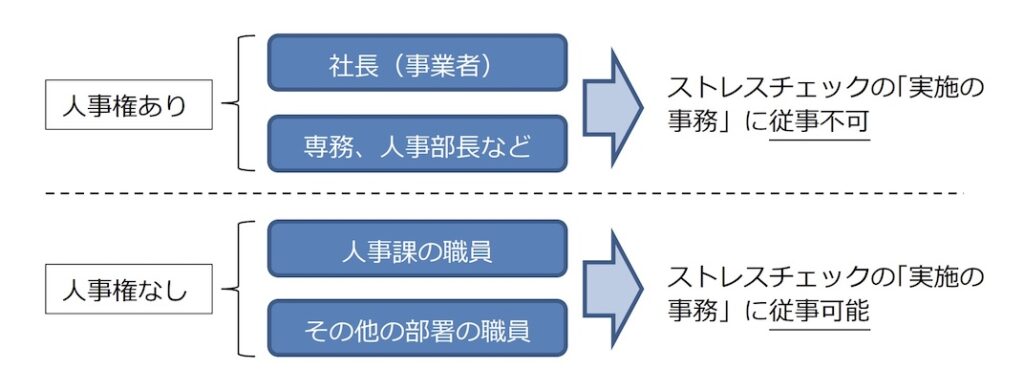

ストレスチェックの結果を理由に、受検者本人が望まない「人事上の不利益な対応」をしてはいけません。

厚生労働省のマニュアルによると、受検者の人事権限(解雇・異動など)を持つ監督的地位にある人は、ストレスチェックの実施業務に従事してはいけないと明記されています。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P25)|厚生労働省

ストレスチェックの結果によって不当な人事評価が行われた場合、労働基準法違反として訴えられる可能性があり、会社の信頼低下にもつながりかねません。

そのため、ストレスチェックの目的や結果の活用方法を従業員に説明したうえで、人事評価とは切り離して管理する必要があります。

不当な人事評価になる原因として、評価基準が不明確であったり報酬に反映されなかったりする点が挙げられます。

以下の記事では、それらの「従業員が人事評価に納得しない理由」や改善する方法を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックの結果で「高ストレス者」が出たときの対応

ストレスチェック結果の評価で「高ストレス者」が出た場合は、本人への結果通知と同時に、医師の面接指導を受けるよう勧めなければなりません。そのときに企業側がとるべき対応として、以下の3点が挙げられます。

以下より詳しく解説します。

面接指導を受けやすい環境を整える

高ストレス者には医師の面接指導を勧める必要がありますが、厚生労働省の調査によると、面接指導を申し出る人の割合は「76.8%の事業場で5%未満」と低いのが現状です。

参考:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P2)|厚生労働省

面接指導のハードルの高さが原因として考えられるため、以下のような取り組みを実施し、面接指導を受けやすい環境を整える必要があります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 取り組み | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 外部カウンセラーとの連携 | 公認心理師が補足的な面談を行い、その結果をもとに医師の面接指導を行う | カウンセリングを通して心理的負担が軽減され、面接指導に対する抵抗が少なくなる |

| 事業所近隣の医師による対応 | 会社の予防接種や健診など行っている医師が、産業医として面接指導を行う | 普段から接している医師の面接指導で、安心して相談ができる |

また、面接指導を行うときは、従業員が周囲の目を気にせずリラックスして指導を受けられるように、秘密が守られる場所を選定しましょう。

集団分析をもとに職場環境の改善を行う

ストレスチェックの結果を職場ごとに集計・分析することで、高ストレス者が多い部署を明確にでき、ストレス要因に応じた職場環境の改善に取り組めます。

集団分析では、業務内容や労働時間などの情報と照らし合わせ、業務負担の大きさや周囲からのサポートの有無を分析し、職場の健康リスクを評価します。

その分析結果をもとに、職場の課題を把握し「どの職場のなにを改善すればいいのか」を検討しましょう。具体的な職場環境改善の取り組みは、以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 取り組み | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 職場改善シートの活用 | 集団分析結果から自動で作成される「職場改善シート」をもとに、管理職を集めて改善策の検討会を開催する | 現場に即した改善により仕事の量的負担が軽減され、高ストレス者が減少する |

| ストレスチェックフィードバック研修の開催 | 集団分析結果を踏まえた「アクションプランシート」を作成し、研修で職場の課題や良好事例を共有し合う | アクションプランのヒントを得られ、問題解決に向けた共通認識が持てる |

効果的かつ効率的に職場環境改善を進めるためには、情報共有や意思決定がスムーズに行われるような組織づくりが必要です。以下の記事では、組織づくりの基本原則や強い組織をつくるための方法を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

メンタルヘルス相談窓口を設置する

職場環境の改善でストレス要因を解消することがもっとも重要ですが、1年に1回程度のストレスチェックだけでは、従業員のストレス状況を踏まえた対処ができません。

そのため、従業員が自身でメンタルヘルス不調に気づけるように、セルフチェックの機会を提供するとともに、気軽に相談できるメンタルヘルス相談窓口の設置が必要です。

小売業のある企業では、メンタルヘルス不調者の発生を予防する目的で、相談窓口の「こころとからだのサポートダイヤル」を設けていました。

しかし、相談窓口の名称が「病気の相談」というイメージが強く、利用へのハードルが高いことがわかったため、従業員からの公募で「HANASOU」に変更しています。

相談窓口の名称変更により、気軽に相談できる環境の構築につながり、利用件数が以前の1.7倍に増えました。

この事例のように、職場・仕事での悩みごとを気軽に相談できれば、自身の状態に気づくきっかけとなり、メンタルヘルス不調を引き起こす前に対処できます。

ストレスチェックの結果は組織改善にどう活かせるのか?

ストレスチェックの結果を組織改善に活かすためには、集団分析結果をもとに職場ごとのストレス要因や問題点を明確にする必要があります。

以下の表に示すように、労働安全衛生法にもとづく3領域のストレスチェックに加えて、組織状態の把握を目的とした検査も検討してみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 領域 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 法にもとづく3領域 | 仕事のストレス要因 | 職場における心理的負担の原因に関する項目 |

| 心身のストレス反応 | 心理的負担による心身の自覚症状に関する項目 | |

| 周囲のサポート | 職場における上司・同僚などのサポートに関する項目 | |

| 組織状態を把握する領域 | 仕事への活力 | 仕事に対するやりがいや、仕事内容のフィット感に関する項目 |

| 会社への愛着 | 会社のビジョンへの共感や、組織への愛着に関する項目 |

組織状態を分析できれば、仕事量や職場での人間関係はもちろん、職務への適性やキャリアアップの機会など、組織と従業員の価値観がお互いにフィットしているかがわかります。

その結果を踏まえて施策を検討することで、個々の能力を最大限に発揮できる人員配置や、組織体制の見直しにつなげられます。

組織改善を効率よく実施するためには、ストレスチェックに加えてサーベイの活用も視野に入れておきましょう。

日本語で「調査」や「検査」のこと。企業におけるサーベイでは、従業員エンゲージメントや満足度などを測定し、組織改善の取り組みに活用する。

参考:サーベイの意味とは?10種類の解説と導入メリット・注意点を徹底調査!

以下の記事では、組織分析で自社の課題を可視化できる『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の特徴を詳しく解説しています。

「そもそもサーベイがなにかわからない」という方に向けて、種類や活用シーンも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ストレスチェックの結果を活用した事例(業種別)

実際にストレスチェックの結果を活用した事例について、業種別に3社の取り組みを紹介します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 業種 | 施策 | 効果 |

|---|---|---|

| サービス業 | サーベイの併用でケア対象社員のフォロー体制を強化 | 課題だった離職が3/5となり、東京証券取引所への上場を達成 |

| 金融業 | 面談結果をもとに職場環境改善のグループ討議を実施 | 職場環境の改善で総合健康リスク値の改善(高ストレス者の減少) |

| 製造業 | 「イキイキ度」や「エンゲージメント」を重視した分析 | 「話し合いの風土」が構築され、自主的に改善に取り組む職場が増加 |

上記のようにストレスチェックの結果を活用し、職場環境の改善を行えば、従業員の働きやすさを実現するとともに、離職率の改善にもつながります。

関連記事:ストレスチェックの活用方法と事例8選|集団分析結果の活用ポイントも解説|ミキワメラボ

以下の資料には、会社で活躍する「エース社員」が離職するメカニズムや、離職を防ぐ方法をまとめています。無料でダウンロードできますので、職場環境改善の一環としてぜひご活用ください。

【サービス業】サーベイの併用でケア対象社員のフォロー体制を強化

シニアホーム運営のコンサルティングなどを行う株式会社笑美面(えみめん)では、東京証券取引所への上場を目指す過程において、離職率に課題がありました。

ストレスチェックを行うためにツールを活用していましたが、調査結果が匿名で表示されるため「どの社員がケア対象なのか」を判断できず、離職を防げていない状況でした。

そこで同社では、社員の心理状態を可視化する実名式のサーベイを導入し、ケア対象社員の抽出とともに、離職の兆候が出ているメンバーの判別を行っています。

ケアを求めている社員に対しては、対面やWebでの面談を実施するなど、経営陣を中心に一丸となってフォローする体制を整えました。

ストレスチェックとサーベイの併用で「離職のサイン」を察知しやすくなったことで、離職は以前の3/5まで減少し、東京証券取引所グロース市場への上場を果たしています。

事例:ミキワメAIの導入により離職の改善が進んだ事例|株式会社笑美面(えみめん)

ストレスチェック制度の構築において外部サービスの導入を検討している方は、以下の記事を確認してみてください。おすすめサービスを比較表を用いて詳しく解説しています。

また『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を提供する株式会社リーディングマークでは、ストレスチェック対応サーベイの研究を進めています。同サービスにも実装予定ですので、ご興味のある方は下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

>>『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の詳細を問い合わせる

【金融業】面談結果をもとに職場環境改善のグループ討議を実施

健康経営に取り組む大阪信用金庫では、ストレスチェック後の職場環境改善の活動として、同金庫オリジナルの「いきいき職場づくり調査票」を活用した面談を行っています。具体的な流れは以下のとおりです。

- 対象支店に保健師2人が訪問

- 「いきいき職場づくり調査票」をもとに、職員全員と個別面談

- 集計作業とヒアリングをまとめて報告書を作成

- 報告書に沿ってグループ討議を実施

グループ討議は、営業部門・融資部門・事務部門(窓口)に分かれて行い、話し合う形式でグループ内とグループ間の課題を抽出しています。

討議の最後には、職場環境改善のために取り組む内容を決め、支店長から保健師への報告を月1回、3ヵ月にわたって実施しています。

その結果、職場環境改善の活動をしたすべての部署において、総合健康リスク値の改善と、高ストレス者の減少につながりました。

参考:大阪信用金庫|職場のメンタルヘルス対策の取組事例(厚生労働省)

【製造業】「イキイキ度」や「エンゲージメント」を重視した分析

自動車の製造・販売を行うダイハツ工業株式会社では、ストレスチェックの「ダイハツならでは」のやり方を構築し、社員へのメンタルヘルスの意識づけを行っています。1年の取り組みにおける流れは、以下のとおりです。

- 4月:ストレスチェックの実施に関する事前説明会

- 5月:ストレスチェックの実施

- 9~10月:管理職を対象とした結果報告会

- 7~11月:各部署へ個別のフィードバック

ストレスチェックの結果で「役割葛藤」の項目がよくなかったため、改善に向けた分析ではイキイキ度(※)やワークエンゲージメント(仕事への活力)に注目しました。

イキイキとした職場づくりを目指した分析と、各部署へのフィードバックを6年間継続したことで、自主的に取り組む職場が増え「一緒に対策を考える風土」を築けました。

参考:ダイハツ工業株式会社|職場のメンタルヘルス対策の取組事例(厚生労働省)

※仕事に対する「やりがい」や「楽しさ」を指標化したもの。会社の方針・目的(パーパス)への共感をあらわす数値でもあり、従業員エンゲージメント(会社への貢献意欲)としても使われる。

ストレスチェックの結果は適切な管理と活用が求められる

-1024x555.jpg)

ストレスチェックは、従業員のストレス状態と職場の問題点を把握し、健康で働きがいのある職場づくりには欠かせない検査です。

個人情報を取り扱う企業としては、ストレスチェックの実施体制を整えたうえで、検査結果の管理方法や活用目的を明確にしなければなりません。

>>「ストレスチェック結果の取り扱い・ルール」を再確認する

また、集団分析で職場ごとのストレス要因を洗い出し、従業員の心理的負担を軽減できるようなサポートや職場環境の改善が求められます。

ストレスチェックに加えて、仕事への活力や組織に対する愛着を測定・分析し、従業員が安心して働ける職場づくりを目指しましょう。

ミキワメAI 適性検査は、候補者が活躍できる人材かどうかを見極める適性検査です。

社員分析もできる無料トライアルを実施中。まずお気軽にお問い合わせください。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位