ストレスチェックを実施しているものの、メンタルヘルス対策として「本当に効果があるのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、面接指導による支援や職場環境の改善を行うための重要な検査です。

しかし、実際の職場では受検率が5割に満たないといった調査結果(※参考)もあり、従業員のストレス状態を踏まえて職場環境を改善できていないのが現状です。

本記事では、ストレスチェックの「意味がない」と言われる理由を明らかにしたうえで、実効性を高めるための具体的な方法を解説します。

- ストレスチェックの「意味がない」と言われる理由と課題

- ストレスチェックを効果的に運用する方法【6選】

- ストレスチェックで効果が出た成功事例

企業の成功事例も紹介していますので、ストレスチェックの運用を見直したいと考えている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

また、以下のお役立ち資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

ストレスチェックはメンタルヘルス不調を防ぐ重要な検査

ストレスチェックは、2015年の労働安全衛生法改正により「従業員50人以上の事業場」に義務づけられ、職場のメンタルヘルス対策として重要な役割を担っています。

従業員のストレス状態を定期的に測定・分析し、職場のストレス要因を抽出したり、高ストレス者を把握したりすることで、メンタルヘルス不調者の発生を未然に防げます。

とくに高ストレスの状態が続くと、精神疾患につながるリスクが高まり、業務のパフォーマンス低下や長期休職・離職といった悪影響にもつながりかねません。

ストレスチェックを適切に活用すれば、メンタルヘルス不調になるリスクを事前に察知し、従業員へのサポートや組織としての対応策が打ち出せます。

ストレスチェックの概要や検査内容を詳しく知りたい方は、以下の記事を確認してみてください。ストレスチェックを運用するときの流れも解説しています。

ストレスチェックの「意味がない・無駄」と言われる4つの理由

ストレスチェックは、従業員50人以上の企業で義務化されていますが「実施しても意味がない」といった声も少なくありません。

その理由と具体的な問題点、解決策は以下のとおりです。

※以下の表は右にスクロールできます

| 理由 | 具体的な問題点 | 解決策 |

|---|---|---|

| 検査結果をうまく活用できていない | ・結果の活用方法が確立されていない ・ストレスチェックの実施そのものが目的になっている | 集団分析で職場のストレス状況を把握し、職場環境の改善につなげる |

| 適当な回答で本質的な課題がみえない | ・真面目に回答しても職場環境が改善されない ・不利益が生じることを懸念し本音を隠す | 検査結果がどのように活用されるかを伝えたうえで、匿名性を確保した検査を行う |

| 受検率が低く、個々の状態を把握できていない | ・従業員が受検の必要性を感じていない ・実施体制の情報を従業員に共有していない | ストレスチェックの目的を周知し、オンラインなどの受検しやすい環境を整える |

| 高ストレス者が医師の面接指導を受けない | ・医師の面接指導に対するハードルが高い ・高ストレス者であることを周囲に知られたくない | 秘密が厳守される場所で面接を行い、必要に応じてWeb面接を活用する |

ストレスチェックの課題を正しく理解し、より効果的な運用方法を検討してみましょう。本記事の後半では、ストレスチェックの効果的な運用方法を解説していますので、以下のリンクから確認してみてください。

>>ストレスチェックを「意味のある検査」にする6つの方法

検査結果をうまく活用できていない

ストレスチェックを実施しても、その結果を職場環境の改善に活かせていない企業も少なくありません。

厚生労働省の調査によると、ストレスチェックの実施と集団分析をした事業所(50人以上)のうち、16.2%の事業所は「分析結果を活用していない」と回答しています。

ストレスチェックの実施率から調査結果を見てみると、そもそもストレスチェックをしていない事業所や、集団分析をしていない事業所があるのも事実です。

たとえば、調査対象を1000事業所とすると、以下に示すように408事業者が結果的にストレスチェックの結果を活用できていないことがわかります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 項目 | 割合 | 事業所数 | 実施していない事業所数 |

|---|---|---|---|

| 1.ストレスチェックを実施していない事業所 | 89.6% | 896 | 104 (1000 ー 896) |

| 2.「1」のうち、集団分析を実施した事業所 | 78.9% | 707 | 189 (896 ー 707) |

| 3.「2」のうち、分析結果を活用していない事業所 | 16.2% | ー | 115 |

| 合計 | 408 | ||

参考:令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況|厚生労働省をもとに作成

また、検査結果の分析や活用方法が確立されておらず、ストレスチェックを行うこと自体が目的化してしまっている点も課題として挙げられます。

職場環境の改善につなげるためには、外部サービスでストレスチェックの運用を効率化しつつ、集団分析をして職場のストレス状況を把握する必要があります。

【解決策1】集団分析で職場のストレス状況を把握する

【解決策2】外部サービスを活用して効率化を図る

※記事後半にジャンプします

以下の記事では、ストレスチェック結果の管理や活用方法を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

適当な回答で本質的な課題がみえない

ストレスチェックの結果を有効活用するためには、従業員の率直な回答からストレス状態を把握し、働く現場の実態を明らかにしなければなりません。

しかし、従業員側とすると、職場環境が改善されない現状をみて「回答しても無駄だ」と感じ、適当な回答をするといったケースもみられます。

厚生労働省の資料によると、2020年度にストレスチェックを実施した事業場において、結果を活用して職場環境の改善を行ったのは「49.2%」と約半数になっています。

このような状況下でストレスチェックを実施しても、適当な回答が増えてしまい本質的な課題がみえず、メンタルヘルス対策としての効果が発揮されません。

また、不利益が生じることを恐れ「本音を隠す」ことも考えられるため、企業側としては、受検しやすい環境を整えたうえで、従業員への十分な説明が必要です。

【解決策1】ストレスチェックの目的を従業員に周知する

【解決策2】受検しやすい環境を整える

※記事後半にジャンプします

受検率が低く、個々の状態を把握できていない

ストレスチェックの実施が義務化されているものの、受検しない従業員も一定数いるため、個々のストレス状態や傾向にもとづいた集団分析をできていないのが現状です。

ニッセイ基礎研究所の調査によると「職場でストレスチェックを受けたかどうか」の質問に対して、以下のような回答結果となりました。

| 回答 | 2019年調査 | 2024年調査 |

|---|---|---|

| 1.受けた | 48.4% | 46.5% |

| 2.案内はあったが受けなかった | 7.3% | 6.4% |

| 3.案内はない・わからない | 44.2% | 47.1% |

参考:職場におけるストレスチェックの現状|ニッセイ基礎研究所

「2」と「3」の回答を合わせると、半数以上の人がストレスチェックを受けていない、もしくは会社からの案内がないことがわかります。

厚生労働省による別の調査では、ストレスチェックを受検しなかった理由として、以下の回答が多くみられました。

- 受検の必要性を感じなかった(24.7%)

- 受検を忘れていた(15.5%)

- 実施体制の情報が共有されていなかった(15.5%)

企業側としては、ストレスチェックを抜け漏れなく実施する環境を整え、従業員に対して「ストレスチェックの意義」を丁寧に伝える必要があります。

【解決策1】ストレスチェックの目的を従業員に周知する

【解決策2】外部サービスを活用して効率化を図る

※記事後半にジャンプします

高ストレス者が医師の面接指導を受けない

高ストレス者に対して医師の面接指導を勧めたとしても、本人からの申し出がなく、メンタルヘルスケアの取り組みをできていないのが現状です。

厚生労働省の資料によると、ストレスチェック受検者に占める高ストレス者の割合は、半数以上の事業場で5〜20%となっています。

一方、高ストレス者のなかで面接指導を申し出る人の割合は、76.8%の事業場で5%未満と低く、医師の面接指導に対するハードルの高さが伺えます。

-1024x478.jpeg)

出典:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P2)|厚生労働省

また、高ストレス者であることを周囲に知られるのを懸念し、面接指導を受けない可能性もあります。企業側としては、プライバシーを守りながら安心して受診できる環境づくりが求められます。

【解決策1】メンタルヘルスケアの仕組みを整える

【解決策2】面接指導を受けやすくする配慮を行う

※記事後半にジャンプします

本当にストレスチェックは意味がない?【目的と効果】

ストレスチェックは「意味がない」と言われるケースもありますが、適切に運用すれば、従業員のメンタルヘルスを守り、職場環境の改善につながる有効な検査です。

検査結果を活用するために、ストレスチェックの目的と効果を再確認しておきましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 目的 | 期待される効果 |

|---|---|

| メンタルヘルス不調を早期に発見する | 深刻な状態になる前に対処ができ、休職や離職のリスクを減らせる |

| 自身のストレスに対する意識を促す | 気づきにくいストレス要因を知り、セルフケアの意識が高まる |

| 職場環境の改善に取り組む | 集団分析で判明したストレス要因を排除し、働きやすい職場環境が整う |

以下より、それぞれの目的・効果について事例を交えて解説します。

メンタルヘルス不調を早期に発見する

ストレスチェックの目的は、仕事のストレス要因や心身のストレス反応などを測定し、メンタルヘルス不調のリスクを未然に防ぐことです。

とくに、高ストレスと判定された従業員には、医師の面接指導を通して専門的なアドバイスができるため、深刻な状態になる前に対処方法を伝えられます。

ある建設業の企業では、マークシート方式とWeb方式でストレスチェックを実施していますが、マークシートにおいては回答が判読できないなど、入力作業に手間と時間を要していました。

また、従業員へ結果をフィードバックするまで3ヵ月以上を要していたこともあり、メンタルヘルス不調を素早く把握できるWeb方式に一元化しています。

Webでの回答が難しい従業員に対しては、各事業場にWeb入力コーチを配置するなどの工夫をしたことで、回答にかかる従業員の負担も軽減されました。

従業員のストレス状態を早期に把握し、適切な対処ができれば「自社で活躍するエース社員」の離職リスクの軽減にもつながります。

以下の資料には、エース社員が離職するメカニズムや、離職を防ぐ方法をまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

自身のストレスに対する意識を促す

ストレスチェックの実施によって、従業員は自身のストレス状態を客観的に把握できるため、気づきにくいストレス要因を知るきっかけになります。

数値化された結果を見て「自分は思ったよりもストレスを抱えているのかもしれない」と気づきやすくなり、セルフケアの意識も高まるのです。

ある金融業の企業では、ストレスチェックの結果で職場環境改善の対象となった支店において、保健師の面談による「高ストレス要因」の抽出に取り組みました。

ストレスチェックの結果に関わらず保健師が支店の全従業員と面談し、個々で感じている高ストレスの要因を確認しています。

面談結果をもとに、従業員同士の小グループで討議を重ねたことで、世代間の考え方の違いや仕事の分担方法など、普段は言えない問題点を気軽に話し合えるようになりました。

企業側としては、ストレスチェックの結果を適切に伝えたうえで、セルフケアのアドバイスや相談窓口の設置など、メンタルヘルス不調者を出さないように努めなければなりません。

ストレスをポジティブに捉える力や、受け止め処理する力を養うのもストレスチェックの役割です。以下の記事では、ストレス耐性が高い人・低い人の特徴や、高める方法を解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

職場環境の改善に取り組む

ストレスチェックで得られたデータを分析し、職場のストレス要因や問題点を明らかにすることで、職場環境改善の具体的な取り組みを検討できます。

職場におけるストレス要因は、物理的環境の悪さや業務負担の偏り、上司とのコミュニケーション不足などさまざまです。

そのため、部署・職種・職位など集団ごとに分析を行えば、別の集団との比較や、過去の結果からの変化を確認し、改善が必要なストレス領域を特定できます。

ある製造業の企業では、ストレスチェックの集団分析結果から「上司の支援の在り方」が課題として挙げられ、以下のような改善策に取り組みました。

- 残業時間や休暇取得状況、付加価値額(生産性)の見える化

- 作業効率化に向けた目標設定と達成状況のモニタリング

職場環境の改善が常に見直される仕組みが構築され、現場の管理監督者に対しては、部下への言葉遣いや対応を丁寧に行うように呼びかけをしています。

ストレスチェックの適切な運用により、メンタルヘルスへの理解促進とともに、上司・部下間のコミュニケーションの在り方も改善されました。

職場環境を改善するには、情報伝達や意思決定をスムーズに進めるための組織づくりも必要です。

以下の記事では、組織づくりの基本原則や強い組織のつくり方をわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ストレスチェックを「意味のある検査」にする6つの方法

ストレスチェックを効果的に運用するためには、実施そのものを目的化するのではなく、検査結果をもとに職場環境の改善に取り組む必要があります。具体的な方法として、以下の6つが挙げられます。

以下より詳しく解説します。

ストレスチェックの目的を従業員に周知する

ストレスチェックの実施にあたっては、企業側がストレスチェック制度の趣旨や目的を理解したうえで、従業員への周知や説明をする必要があります。

具体的には、社内教育や社内報、ポータルサイトなどを活用し、従業員に対して検査結果がどのように活用されるかを説明しましょう。

【目的例】

- 一人ひとりが自分のストレス状態を知り、早期に対処できるようにする

- 労働時間や業務配分の見直しなど、職場環境の改善に役立てる

そもそもストレスチェックで用いられる「職業性ストレス簡易調査票」は、従業員が自身のストレス状況を把握し、セルフケアに対する関心度を高めるために開発されました。

参考:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P5)|厚生労働省

そのため、メンタルヘルスケアにどのように役立つのかを具体的に説明し、ストレスチェックへの関心を持ってもらうことが重要です。

集団分析で職場のストレス状況を把握する

ストレスチェックの結果をもとに、職場・部署・職位など集団単位での集計と分析によって、高ストレス者が多い集団の特定が可能です。

まずは、集団分析の結果から、高ストレス者が多い部署の業務内容や労働時間、人間関係などの状況を評価しましょう。

仕事の負担が大きかったり、周囲からの支援がなかったりする場合は、職場での健康リスクが高いと考えられるため、職場環境などの改善が必要と判断できます。

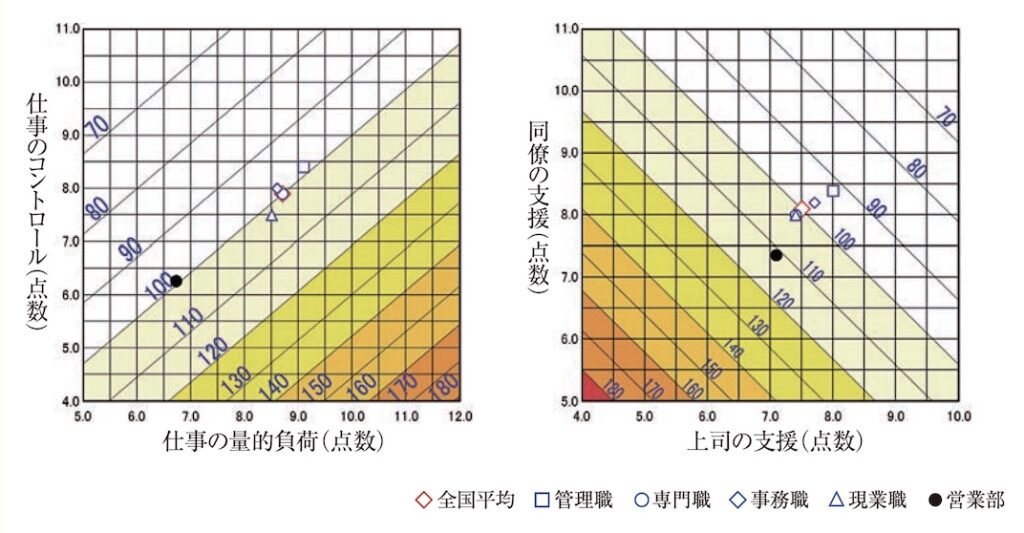

ストレスチェックの実施にあたり「職業性ストレス簡易調査票」を利用した場合は、以下の「仕事のストレス判定図」を用いて集団分析を行います。

出典:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P9)|厚生労働省

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 判定図の種類 | ストレス要因 |

|---|---|

| 量 ー コントロール判定図(左のグラフ) | ・仕事の量的負担(横軸) ・仕事のコントロール(縦軸) |

| 職場の支援判定図(右のグラフ) | ・上司の支援(横軸) ・同僚の支援(縦軸) |

分析を行う集団単位での平均値を算出し、それぞれの判定図に数値をプロットすることで、全国平均(標準集団)との比較が可能です。

※より詳しい分析方法を知りたい方は、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル(P83)」をご確認ください。

以下の記事では、職場のストレスなどを含む離職理由や、早期離職を防ぐ方法について解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

メンタルヘルスケアの仕組みを整える

ストレスチェックの結果を踏まえて、相談窓口や産業保健スタッフとの連携ができるように、メンタルヘルスケアの仕組みを整えましょう。

厚生労働省では、企業におけるメンタルヘルス対策として、4つのケアの継続的かつ計画的な実施が重要だとしています。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| セルフケア | ・ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解 ・ストレスへの気づきや対処 |

| ラインケア | ・集団分析結果を活用した職場環境等の把握、改善 ・従業員の相談対応、職場復帰の支援 |

| 産業医・保健師によるケア | ・ストレスチェックにもとづく健康相談への対応 ・産業医による職場環境改善の支援 |

| 社外資源によるケア | ・情報提供や助言を受けるなどのサービス活用 ・医療機関などへ紹介するネットワークの形成 |

参考:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて(P4)|厚生労働省

上記のような体制を整えれば、心理的負担を抱える従業員へのサポートや、高ストレス者の面接指導をスピーディに実施できます。

また、労働環境や人間関係によるストレスによって、従業員が離職するケースも少なくありません。以下の記事では、早期離職を防ぐための方法を詳しく解説しています。従業員の離職増加に悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

面接指導を受けやすくする配慮を行う

医師による面接指導は、高ストレス者を含む必要と判断された人に対して行われますが、本人の申し出がない限り実施できません。

面接指導に抵抗を感じる従業員も少なくないため、企業側としては以下のような配慮を行って、面接指導を受けやすい環境を整えておく必要があります。

- 秘密が厳守される場所を選定する

- 周囲の目を気にせず、リラックスして指導を受けられる場所にする

- 業務に支障が出ない場所を選定する(事業所の近くなど)

- 閉鎖的な場所では行わない

また、仕事のスケジュールに合わせて柔軟に対応できるように、面接指導の時間帯を広く設定し、必要に応じてICTを活用したWeb面接の実施も検討しましょう。

受検しやすい環境を整える

ストレスチェックを実施するときは、従業員の回答にかかる負担を軽減できるよう、受検しやすい環境の整備が必要です。

勤務時間内での実施を前提として、従業員が通常業務に支障をきたさず受検できるように、業務の繁忙時期を避けるなどの調整を行いましょう。

オンラインでの受検環境を整備すれば、物理的な制約をなくし、出張やリモートワークをしているときでも手軽に回答できます。

また、検査結果によって不利益が生じないことや、本人の同意なくして情報提供しないことなどを従業員に伝え、安心して回答できるように配慮しましょう。

外部サービスを活用して効率化を図る

ストレスチェックの実施や職場環境の改善を効率的に進めるためには、外部サービスを活用した運用方法の検討も必要です。

外部サービスを活用すれば、ストレスチェックの実施から集計、データ分析、職場環境改善のアドバイスまで一貫したサポートを受けられます。ストレスチェックサービスには、主に以下の4種類があります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 組織状態を可視化するサービス | 従業員のストレス状態やエンゲージメント、モチベーションをデータ化し、離職の可能性を把握する |

| 健康・労務管理システムと統合できるサービス | 従業員の健康データを一元的に管理し、健康管理業務を効率化する |

| ストレスチェックに特化したサービス | ストレスチェックを軸とした機能やサポートが充実している |

| 集団分析や改善提案など、充実したサポートを受けられるサービス | 専門医やコンサルタントによる職場環境改善のサポートを受けられる |

「ストレスチェックをしても効果がない」といった声をなくすには、外部サービスで業務効率化を行い、実施者や事務担当者の負担を減らすことも重要です。

以下の記事では、ストレスチェックサービスの種類やおすすめツールを解説しています。比較表で各サービスの特徴を紹介していますので、導入を検討している方はぜひ確認してみてください。

ストレスチェックの成功事例3選

実際にストレスチェックを活用し、効果が出ている3社の事例を紹介します。

ストレスチェックを義務的な検査で終わらせるのではなく、企業の成功事例を参考に、職場における課題の発見と解決に活かしていきましょう。

以下の記事では、ストレスチェックの具体的な取り組みを、「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて詳しく解説しています。検査結果を活用するときのポイントも紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックでは見えない課題をサーベイで可視化

広告代理店やコンサルティング事業を展開するウェブソアでは、仕事の性質上プレッシャーを感じる社員もいるため、自社で豊かさを追求してもらうべく組織構築に注力しています。

事業所の人数が50人を超えたタイミングで、外部によるストレスチェックの支援を受けていたものの、内容や対応に物足りなさを感じていました。

そこで、ストレスチェックでは見えない「心理状態」を可視化するサーベイを導入し、社員へのフィードバック強化に取り組んでいます。

月1回のサーベイで社員の状態を定点観測したうえで、社長と役員の計3人で結果を確認し、役員自らが社員へのサポートをしています。サーベイの活用によって、役員や事業部長は組織の状態を正しく理解できるようになりました。

今後は、組織拡大に向けて社員のメンタルヘルスを維持するとともに、サーベイのストレスチェック機能を活用したいと考えています。

事例:理想的な状態で働ける会社であり続けるためのサーベイ導入|ウェブソア株式会社

以下の記事では、労働安全衛生法に準拠した検査を、簡単な操作で実施できる『ミキワメ ストレスチェック』について詳しく解説しています。ミキワメは、厚生労働省が推奨する57項目に加え、組織分析に活用できる全80項目の検査に対応している検査サービス(無料)です。

ストレスチェック義務化に向けて進めている人事担当者の方は、ぜひミキワメを機能を確認してみてください。

メンタルヘルス不調による休業からの職場復帰を支援

オフィスビル・ホテル事業を展開する三井不動産では、ストレスチェックや健康診断などの結果をクロス分析し、エンゲージメント向上施策の推進に活かしています。

高ストレス者に対する面接指導において、以前は産業医が勤務する病院で実施していましたが、社内で面接指導を受けられる体制にしたことで、希望する従業員が増加しました。

同社ではジョブローテーション(定期的な配置転換)を採用しているため、ストレスチェックの集団分析結果を参考にして、業務改善や人事配置などを実施しています。

メンタルヘルス対策の実施により、メンタルヘルス不調による休職者は1%未満で推移しており、3〜8ヵ月の短い休業期間で職場復帰する人も多くなりました。

リハビリ出社や公認心理師による面談など、職場復帰を丁寧にフォローしたことで、再休業率は「ほぼ0%」になっています。

参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(三井不動産)|厚生労働省

ストレスチェックの実施に産業医が積極的に関与

高圧配管用の金属継ぎ手を製造・販売する日本エー・エム・シーでは、ストレスチェック制度の義務化が話題となった2013年に「心の健康づくり計画」を策定しました。

その計画にもとづいて実施者である産業医が、外部EPA機関(※)のWebシステムを活用し、ストレスチェックを実施しています。

高ストレス者に対しては、産業医の面接指導を受けるように通知したうえで、本社近くにある産業医のクリニックで面接指導するなど、対象者への配慮も行っています。

また、従業員の健康管理を経営的な視点で実践する「健康経営」にも取り組んだことで、経済産業省による「健康経営優良法人」に認定されました。

参考:職場のメンタルヘルス対策の取組事例(日本エー・エム・シー)|厚生労働省

(※)従業員のメンタルヘルスケアを目的としたプログラムを提供する外部機関

まとめ:ストレスチェックの運用を見直して効果を高めよう

-1024x546.jpg)

ストレスチェックは、従業員のストレス状況や職場の問題点を把握し、職場環境の改善につなげる重要な検査です。

しかしストレスチェックの結果をうまく活用できず、従業員からは「意味がない」と言われるケースも少なくありません。

企業側ではストレスチェックの有効性を高めるために、以下のような方法を検討し取り入れてみましょう。

ストレスチェックの運用を効率化したい場合は、集計や分析をサポートする外部サービスの活用もおすすめです。

従業員の健康を守りつつ働きやすい職場環境をつくるために、ストレスチェックそのものを目的化するのではなく、分析結果の活用を見据えた運用を目指しましょう。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位