組織拡大に伴ってストレスチェック制度の導入を検討しているものの、具体的にどう進めればよいのかわからない事業者や、人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

ストレスチェックは、従業員の「心理的な負担の程度」を把握するために行われる検査で、50人以上の労働者がいる企業に義務化されています。

従業員のストレス状況の評価・分析を行って、高ストレス者の選定や職場環境の改善に活かすことが、ストレスチェックの主な目的です。

本記事では、ストレスチェックの概要や検査内容、具体的な実施の手順・方法をわかりやすく解説します。

- ストレスチェックの概要と検査項目・内容【例題あり】

- ストレスチェック制度を実施・運用する手順

- ストレスチェックを効果的に実施する方法

厚生労働省のツール(無料)を活用した実施方法も紹介していますので、自社の状況に合った最適な運用ができるよう検討してみてください。

また、以下のお役立ち資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

本記事の内容は、2021年(令和3年)2月改訂の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)」をもとに作成したものです。変更の可能性もあるため、最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、従業員のストレスの程度を測定し、本人のストレスに対する気づきを促すとともに、働きやすい職場づくりを進めるために行う検査のことです。

企業によるメンタルヘルスケアの取り組みは、以下の3つの段階に分けられ、ストレスチェックは「一次予防」を強化するために実施しています。

| 一次予防 | メンタルヘルス不調になるのを未然に防止する |

| 二次予防 | メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う |

| 三次予防 | メンタルヘルス不調となった従業員の職場復帰を支援する |

ストレスチェック実施後は、検査結果を集団ごとに集計・分析したうえで、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善に努めなければなりません。

また、ストレス度合いの高い人に対して医師による面接指導を行い、必要に応じて就業制限や休業措置などの対応も求められます。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

ストレスチェックが義務化されている企業

2015年12月の労働安全衛生法改正により、ストレスチェックは「常時50人以上の労働者を雇用する事業場」において、最低でも1年間に1回の実施が義務化されています。

「50人未満の事業場」は努力義務とされていましたが、2025年3月14日に労働安全衛生法の改正案が閣議決定され、すべての企業へ義務づけられる予定です。

また、ストレスチェックを実施しなかった場合の罰則はありませんが、以下のようなケースでは法令違反となり、罰金や損害賠償に発展する恐れがあります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 具体例 | 関係法令 |

|---|---|

| ストレスチェックを実施せず、従業員の健康を守る取り組みをしていない(安全配慮義務違反) | 労働契約法(第5条) |

| ストレスチェック・面接指導の実施状況などを労働基準監督署へ報告していない | 労働安全衛生法(第120条 第5項) |

なお、ストレスチェックが義務化されている事業場の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。

ストレスチェックの実施者・検査対象者

事業者は、ストレスチェックの基本方針を決めたうえで、制度を運営する実務担当者や、ストレスチェックを行う実施者を選定する必要があります。

医師や保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師などが実施者となり、検査結果の分析や評価を行います。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P24)|厚生労働省

一方、検査対象者は「常時使用する労働者」になりますが、以下の条件を満たしている必要があります。

- 労働契約において雇用期間が定められていない人

- 期間が定められている人で、1年以上の雇用が予定されている人

- 1週間の労働時間数が、通常の労働者の4分の3以上であること

なお、ストレスチェックの実施時期に休職している従業員は、実施対象者から外しても問題ありません。

ストレスチェックの実施状況・受検率

厚生労働省の調査によると、ストレスチェックが義務化されている事業所(50人以上)においては、8割以上の実施率になっています。しかし、努力義務の事業所(50人未満)に目を向けると、6割に満たないのが現状です。

| 事業所規模 | ストレスチェック実施率 | 集団分析の実施率 |

|---|---|---|

| 1000人以上 | 99.9% | 94.5% |

| 300〜499人 | 97.7% | 91.3% |

| 50〜99人 | 85.2% | 76.3% |

| 30〜49人 | 58.1% | 69.1% |

| 10〜29人 | 58.6% | 64.4% |

参考:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況(P5)|厚生労働省

調査結果からわかるように、ストレスチェックは実施しているものの、検査結果にもとづく集団分析ができていない企業も一定数います。

また、ニッセイ基礎研究所の受検率に関する調査によると、ストレスチェックを受検したかどうかの質問に対して、以下のような回答結果となりました。

| 回答 | 2019年調査 | 2024年調査 |

|---|---|---|

| 1.受けた | 48.4% | 46.5% |

| 2.案内はあったが受けなかった | 7.3% | 6.4% |

| 3.案内はない・わからない | 44.2% | 47.1% |

参考:職場におけるストレスチェックの現状|ニッセイ基礎研究所

「2」と「3」の回答を合わせると、半数以上の人がストレスチェックを受けておらず、職場環境の改善に活かされていないことが伺えます。

以下の記事では、ストレスチェックの「意味がない」と言われる理由を考察したうえで、効果的に運用する方法について解説しています。ストレスチェックの運用に困っている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

ストレスチェックの目的・意義【企業・人事側】

-1024x577.jpg)

企業・人事側におけるストレスチェックの主な目的は、以下の2点です。

ストレスチェックを通じて職場環境を改善すれば「働きやすい企業」として価値が高まり、採用力の強化にもつながります。

以下より、ストレスチェックの目的・意義を詳しく解説します。

メンタルヘルス不調を未然に防止する

ストレスチェックで従業員のストレス度合いを測定し、職場ごとに集計・分析・評価を行うことで、休職や離職につながるストレス要因を把握できます。

厚生労働省の調査によると、労働者の8割以上が強い不安やストレスを感じており、その内訳として以下のような回答が多くみられました。

| 強い不安・ストレスを感じたこと | 回答割合(全体) |

|---|---|

| 仕事の失敗、責任の発生など | 39.7% |

| 仕事の量 | 39.4% |

| 対人関係(セクハラ・パワハラ含む) | 29.6% |

| 仕事の質 | 27.3% |

| 顧客、取引先からのクレーム | 26.6% |

| 会社の将来性 | 22.2% |

参考:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況(P15)|厚生労働省

このような状況下において、企業はストレス度合いの高い従業員を早い段階で把握し、職場でのサポートや医師による面接指導を行う必要があります。

検査結果を職場環境の改善に活用する

ストレスチェックは、単に従業員のストレス状態を確認するだけでなく、職場のストレス要因を減らすために、検査結果を職場環境の改善に活かす必要があります。

仕事をするうえで「ストレスを感じること」自体は避けられませんが、働きやすい職場づくりを進めることで、心理的な負担や疲労感の軽減につながるのです。

たとえば「業務量が多く負担が大きい」と感じている人に対しては、上司との1on1ミーティングを通じて、タスクの見直しや業務量の調整ができます。

一方「職場の人間関係がストレスになっている」と回答した人には、コミュニケーションの取り方を改善したり、気軽に相談できる窓口を設置したりする取り組みが有効です。

働きやすい職場環境が整えば、従業員のメンタルヘルスケアとともに、新卒・中途で入社した従業員の早期離職を防ぐ効果も期待できます。

若手社員の離職に悩んでいる人事担当者の方は、以下の記事を確認してみてください。早期離職を防ぐための方法をわかりやすく解説しています。

ストレスチェックの目的・意義【従業員側】

-1024x683.jpg)

ストレスチェックを実施する目的は、企業における職場環境の改善だけではなく、以下のように従業員側の目的や目指す姿も存在します。

従業員が自らのストレス状態を客観的に把握し、状況に応じて適切に対処できれば、一人ひとりが自律的に行動する強い組織をつくれます。

以下より、ストレスチェックの目的・意義を詳しく解説します。

自身のストレス状態・原因を把握する

ストレスチェックでは、仕事のストレス要因や心身のストレス反応を測定・数値化するため、自身が「どのような状況でストレスを感じているか」を客観的に把握できます。

従業員に通知する検査結果は、以下の図に示すように、各ストレス原因・因子の数値がグラフ化され、視覚的に自身のストレス状態の確認が可能です。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P52)|厚生労働省

このグラフの場合「心理的な仕事の負担が大きい」と読み取れるため、従業員は自分の仕事量を見直すきっかけとなり、上司や同僚に相談するなどの行動を起こせます。

企業側としては、ストレスチェックの結果を図表でわかりやすく記載するのと同時に、ストレス軽減につながる具体的な行動のアドバイスが求められます。

ストレスへの対処方法(セルフケア)を知る

従業員に通知するストレスチェック結果には、本人の状況に応じたストレス対処法も提供されるため、セルフケアの方法を学ぶきっかけになります。

厚生労働省のマニュアルによると、セルフケアのアドバイスとして、以下のような情報の記載を推奨しています。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| セルフケアの概要 | ・セルフケアの意味 ・セルフケアでの目標、目指す姿 |

| セルフケアの基本 | ・食事における注意点(自然食品の摂取など) ・睡眠の取り方、スムーズに入眠する方法 ・適度な運動、ストレス解消法 |

| うつ病のサイン | ・うつ病の可能性を判断するチェックリスト ・医師や保健師への相談の推奨 |

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P55)|厚生労働省

また、ストレスチェック実施後のフォローアップとして、従業員が自身のストレスパターンや、対処するスキル(ストレスマネジメント)を学ぶ研修も有効な取り組みです。

ストレスチェックにおける3つの検査内容・項目

ストレスチェックにおいては、労働安全衛生規則(第52条9項)で定められている3項目について検査を行う必要があります。各検査項目と尺度は以下のとおりです。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 検査項目 | 内容(尺度) |

|---|---|

| 仕事のストレス要因 | ・心理的な仕事の負担(量) ・心理的な仕事の負担(質) ・自覚的な身体的負担度 ・職場の対人関係でのストレス ・職場環境によるストレス ・仕事のコントロール度 ・技能の活用度 ・仕事の適性度 ・働きがい |

| 心身のストレス反応 | ・活気 ・イライラ感 ・疲労感 ・不安感 ・抑うつ感 ・身体的な自覚症状 |

| 周囲のサポート | ・活気 ・イライラ感 ・疲労感 ・不安感 ・抑うつ感 ・身体的な自覚症状 |

なお、ストレスチェックの調査票については、実施者(医師や保健師など)による提案や助言、衛生委員会の審議を行ったうえで事業者が決定します。

以下の記事では、職場のストレスや仕事のミスマッチなど、従業員が離職する理由について詳しく解説しています。早期離職を減らしたいと考えている人事担当者の方は、本記事と合わせて確認してみてください。

仕事のストレス要因(心理的な負担に関する項目)

ストレスチェックの検査項目「仕事のストレス要因」では、仕事量や仕事の難易度、時間的なプレッシャーなどを測定し、職場における心理的負担の原因を把握します。主に以下の9つの尺度を用いて検査を行います。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 尺度 | 意味 |

|---|---|

| 心理的な仕事の負担(量) | 仕事の量が多いことや、時間内に仕事を処理しきれないことによる業務負担のこと |

| 心理的な仕事の負担(質) | 仕事で求められる知識・技術の高さや、注意・集中の程度など質的な業務負担のこと |

| 自覚的な身体的負担度 | 仕事で体を動かす必要があるなど、身体的な業務負担のこと |

| 職場の対人関係でのストレス | 部署内での意見の相違や、部署同士の対立など対人関係に関する負担のこと |

| 職場環境によるストレス | 騒音・照明・温度・換気など、物理的な職場環境の問題による負担のこと |

| 仕事のコントロール度 | 仕事の内容や予定、手順などを自分で決められる程度のこと |

| 技能の活用度 | 自分の技術・知識・技能・資格などが仕事で活用されていること |

| 仕事のフィット感 | 仕事の内容が自分に向いている、合っていること |

| 働きがい | 仕事の意義が認識し、働きがいを感じていること |

とくに「仕事量が多すぎる」「短納期の仕事が多い」などの業務過多は、心理的な負担だけではなく、日常生活に支障をきたすような身体面への影響も考えられます。

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」では、57の調査項目のうち17項目が「仕事のストレス要因」に該当します。実際の質問は、以下に示すとおりです。

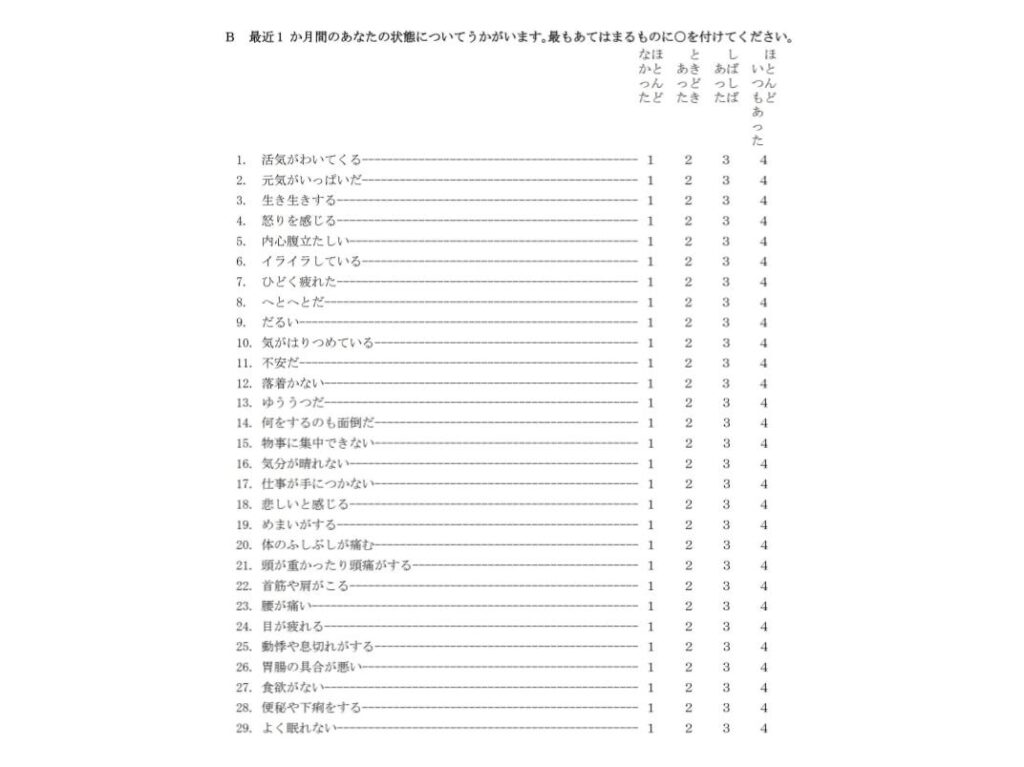

心身のストレス反応(心身の自覚症状に関する項目)

「心身のストレス反応」の検査項目では、ストレスが原因で生じる心理的・身体的な症状の有無を把握します。主に以下の6つの尺度で検査を行います。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 尺度 | 意味 |

|---|---|

| 活気 | 活気・元気・いきいきなどのポジティブな感情 |

| イライラ感 | 怒り・立腹・イライラなどの症状 |

| 疲労感 | 疲れ・へとへと・だるさなどの疲労に関連した症状 |

| 不安感 | 緊張・不安・落ち着かないなどの不安に関する症状 |

| 抑うつ感 | 憂うつ感・おっくうさ・集中力の低下など、気分と気力の低下に関する症状 |

| 身体的な自覚症状 | 身体的な症状の合計 |

心理的な症状として「気分が落ち込む」「集中力が続かない」「イライラしやすい」などが挙げられます。一方、身体的な症状は「頭痛が続いている」「疲れがとれない」などです。

厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」では、57の調査項目のうち29項目が「心身のストレス反応」に該当します。実際に用いられている質問は、以下のとおりです。

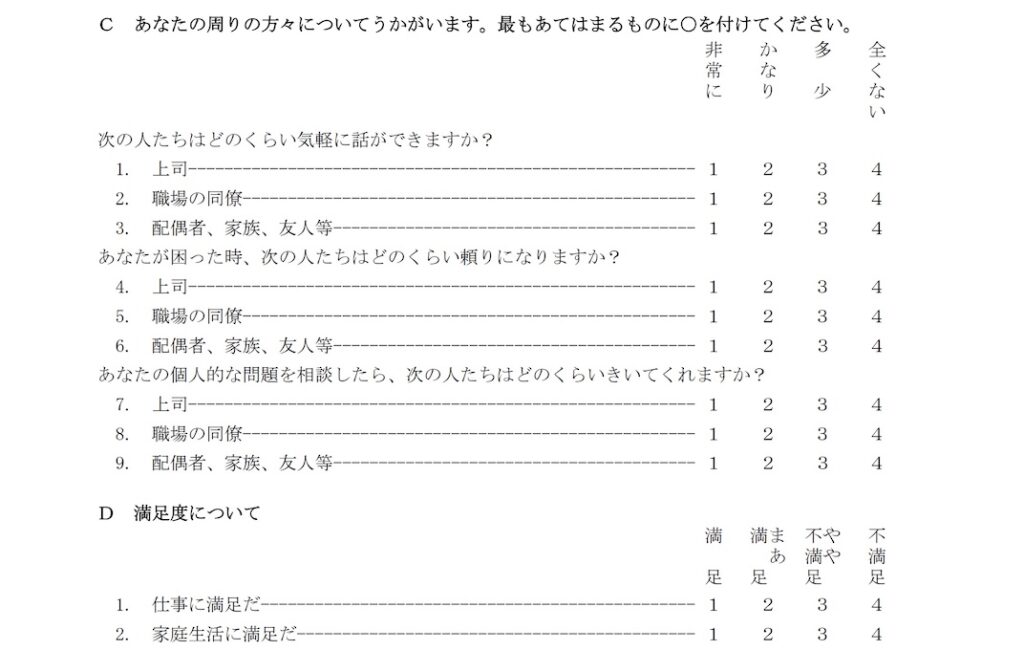

周囲のサポート(職場での支援に関する項目)

「周囲のサポート」の検査項目では、上司や同僚、家族からのサポートに関する質問で「気軽に相談できる存在かどうか」を把握します。主に以下の4つの尺度で検査を行います。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 尺度 | 意味 |

|---|---|

| 上司からのサポート | 上司に話しかけやすく相談にのってくれるなど、上司が部下に行う支援 |

| 同僚からのサポート | 同僚に声をかけやすく頼りになるなど、同僚同士での支援 |

| 家族・友人からのサポート | 配偶者・家族・友人などから受けられる支援 |

| 仕事や生活の満足度 | 仕事や家庭生活に関する全般的な満足度 |

心身の自覚症状が出ていない場合でも、周囲のサポートが不足しているとメンタルヘルス不調のリスクも考えられるため、総合的な分析と評価が求められます。

厚生労働省の「職業性ストレス簡易調査票」では、57の調査項目のうち11項目が「周囲のサポート」に該当します。実際に用いられている質問は、以下のとおりです。

ストレスチェック制度の実施手順・流れ

ストレスチェック制度は、従業員のストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげるための重要な取り組みです。以下の実施手順に沿って、適切な運用を目指しましょう。

関連記事:ストレスチェックの活用方法と事例8選|集団分析結果の活用ポイントも解説|ミキワメラボ

また、以下のお役立ち資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。無料でダウンロードできますので、ストレスチェック制度の運用と合わせて離職防止にも取り組んでみてください。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

1.方針の検討・策定

ストレスチェック制度を実施するときは、事前に基本方針の検討・立案を行い、衛生委員会での審議を経たうえで、具体的な制度の運用方法を決めましょう。

方針の策定にあたっては、労働安全衛生法にもとづいたルールを遵守しつつ、自社の実情に応じたストレスチェック制度の検討が必要です。

具体的には、ストレスチェックの対象範囲や実施頻度、結果の活用方法などを定め、個人情報の取り扱いルールも含めて明文化しておきましょう。

また、労働組合などの合意を得たうえで、事前に従業員への十分な説明を行い、ストレスチェック制度の理解を深める必要があります。

2.実施体制の構築

ストレスチェック制度の方針が決定したら、事業場における労働衛生管理体制を整備したうえで、以下のように実施者の選任や運用ルールを検討しましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 主な検討事項 | 内容 |

|---|---|

| 実施者・事務従事者の選任 | 医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や公認心理師などから選任 |

| 実施方法・頻度の検討 | ・ストレスチェックの実施媒体を選択(紙、Webなど) ・1年以内ごとに1回実施できる頻度を検討 |

| 対象者の選定 | ストレスチェックを行う従業員を選定(常時使用する労働者) |

| 結果の取り扱い・ルールの決定 | ・ストレスチェック結果の通知方法 ・医師の面接指導を勧める方法 ・結果の共有方法と共有範囲 ・集団分析の結果の活用方法 |

円滑にストレスチェック制度を実施できるように、個人情報の管理方法や、不利益な取り扱いに関する防止策を検討し、社内で周知する必要があります。

3.ストレスチェックの実施

ストレスチェック制度の方針や実施体制にもとづいて、対象となる従業員にストレスチェック調査票を配布し検査を行います。

質問内容は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を基本とし、以下の3つの視点からストレス度合いを把握します。

- 仕事のストレス要因

- 心身のストレス反応

- 周囲のサポート

企業独自の質問(エンゲージメントなど)を追加することも可能ですが、ストレスチェックと称して「性格検査」や「適性検査」そのものを実施するのは避けるべきです。

衛生委員会などの審議や医師からの助言を受けたうえで、ストレスチェック調査票を決めましょう。以下の記事では、従業員の休職につながる前兆や要因について解説していますので、ストレスチェック調査票を検討するときの参考にしてみてください。

4.ストレス状況の評価・高ストレス者の選定

ストレスチェック実施後は、調査票の回収とデータ集計を行い、従業員一人ひとりの評価結果をまとめた「ストレスプロフィール」を作成します。

検査結果の評価においては、ストレスの程度を数値で示すだけでなく、レーダーチャート(図表)でわかりやすく記載するなど、本人の気づきを促す工夫が必要です。

また、ストレス度合いが高い人(高ストレス者)を選定するときは、以下のポイントを考慮しましょう。

- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い人

- 「心身のストレス反応」の合計が一定以上、かつ「仕事のストレス要因」や「周囲のサポート」の評価点数が著しく高い人

従業員のストレス耐性(ストレスを回避・処理する力など)を高めるのも、ストレスチェックの重要な役割です。以下の記事では、ストレス耐性が高い人・低い人の特徴や、高める方法を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

5.結果の通知・面接指導の推奨

ストレスチェックの結果は、データの集計・評価をしたら速やかに受検者本人へ通知しましょう。通知する主な内容は、以下のとおりです。

- ストレスプロフィール(ストレスの程度を示した数値・図表など)

- セルフケアに関する助言、指導

- ストレスチェック結果に関する相談窓口の情報提供

- 面接指導の申出窓口、申出方法(面接指導の対象者のみ)

高ストレス者を含むすべての受検者について、医師による面接指導を受ける必要があるかどうかを確認したうえで、対象者には面接指導を勧めましょう。

ただし、面接指導を受けるかどうかは本人の意思によるため、強要したり不利益な対応をしたりするのは避けなければなりません。

6.医師による面接指導(高ストレス者)

対象者から面接指導の申し出があった場合は、指導を行う医師を決定し、面接指導の日時や場所の調整を行いましょう。

面接指導においては、ストレスチェックの検査結果(3項目)に加えて、以下のような情報を医師が確認します。

- 労働時間や業務内容などの勤務状況

- ストレス要因につながる職場の人間関係

- 前回検査からの業務・役割の変化

- 他の従業員によるサポートの状況

- 心理的な負担の状況(抑うつ症状など)

また、面接指導の結果を踏まえて、医師から就業上の措置が必要と判断された場合は、労働時間の短縮や配置転換などの検討が必要です。

7.結果の集団分析・報告

ストレスチェックの実施者は、個々の結果を集団ごとに集計・分析(集団分析)し、各職場のストレス要因を把握します。

集団分析の方法は、使用する調査票によって異なりますが、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票(57項目)では、以下の「仕事のストレス判定図」を用います。

出典:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P87)|厚生労働省

職場ごとのストレス要因(業務負荷、人間関係など)を把握したうえで、健康リスクへの影響が懸念される場合は、職場環境の改善に取り組みましょう。

なお、集団分析では個人を特定できないため、従業員の同意を得なくても実施可能ですが、集計・分析の単位が10人を下回る場合は同意が必要です。

以下の記事では、ストレスチェック結果の管理や活用方法を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

8.職場環境の改善

分析結果の具体的な活用方法を検討したうえで、産業医と連携しながら各職場の業務改善や、管理監督者向けの研修などを実施しましょう。職場環境の改善を進めるときの手順は、以下のとおりです。

- 職場環境の改善のための体制づくり(目的、方針など)

- 「仕事のストレス判定図」をもとに職場環境を評価

- 職場環境の改善計画を立案

- 改善策の実施・進捗状況の確認

- 効果評価と計画の見直し

この流れで職場環境の改善が実現すると、社内のコミュニケーションが活発化するなど、仕事にやりがいを感じられる環境が整います。

厚生労働省では、職場環境改善に役立つ教材やツール、ストレスチェックの活用事例をまとめたヒント集を提供しています。積極的に利用してみましょう。

また、職場環境の改善を進めるためには、情報共有や意思決定をスムーズに行う組織づくりが不可欠です。以下の記事では、組織づくりの基本原則や強い組織をつくる方法について解説しています。本記事と合わせて確認してみてください。

ストレスチェックを実施する方法【無料あり】

ストレスチェックを実施するには、大きく分けて2つの方法があります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 実施方法 | 特徴 |

|---|---|

| 厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」を利用する | ・受検方法を「紙・Excel・アプリ」の3種類から選択できる ・受検から集団分析まで無料で利用できる |

| ストレスチェックサービスを導入する | ・ストレス状態や仕事への活力をデータ化し、離職の傾向を把握できる ・健康診断や労務などの情報を一元的に管理できる |

実施方法を選択するときは、企業規模や実施目的、社内のリソースなどを踏まえ、最適な手段を検討しましょう。

厚生労働省の「ストレスチェック実施プログラム」を利用する

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 費用 | 無料 |

| 特徴 | ・3種類の受検方法から選択できる ・受検から集団分析まで無料で利用できる |

| 公式ホームページ | https://stresscheck.mhlw.go.jp/ |

厚生労働省が提供している『ストレスチェック実施プログラム』は、ストレスチェックの受検や結果出力、集団分析などを無料で利用できるツールです。

「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」にもとづいた分析が可能で、仕事の量的負担や上司のサポート状況などの情報をもとに、個々のストレス状態を可視化します。

受検方法には「紙受検」「Excel受検」「アプリ受検」の3種類があり、職場の状況に合った方法を選択できるのも特徴です。

なお、パソコン専用の実施プログラムであるため、スマホやタブレットに対応していない点は注意しましょう。

ストレスチェックサービスを導入する

ストレスチェックサービスは、労働安全衛生法に準拠した検査ができるだけでなく、従業員の「心の健康状態」を効率よく把握し、職場環境の改善に活かせるサービスです。

仕事の負担や人間関係などのストレス要因に加えて、職場の環境要因として「組織文化(社風)」や「働き方の柔軟性」などの要素も測定できます。

ストレスチェックサービスには以下の4種類があり、それぞれ特徴が異なります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 種類 | 特徴 | 主なサービス |

|---|---|---|

| 組織状態を可視化するサービス | ストレス状態や仕事への活力などをデータ化し、離職の傾向を把握できる (ストレスチェック機能あり) | ミキワメ ウェルビーイングサーベイ |

| 健康・労務管理システムと統合できるサービス | 健康・労務データを一元管理し、健康管理の業務を効率化できる | mediment |

| ストレスチェック特化型のサービス | ストレスチェックを軸とした機能・サポートが充実している | こころの保健室 |

| 調査分析・改善提案など充実サポートのサービス | 専門医やコンサルタントによる職場環境改善の支援を受けられる | STRESCOPE |

外部サービスでストレスチェック制度の運用を考えている方は、以下の記事を確認してみてください。種類ごとにおすすめサービスを多数紹介しています。

また、株式会社リーディングマークでは「ストレスチェック対応サーベイ」の研究を行っており、同社サービスへの実装も進めています。ご興味のある方は、下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

>>『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の詳細を問い合わせる

ストレスチェックに関するよくある質問

ストレスチェックに関する「よくある質問」に回答します。

ストレスチェックの運用に関する疑問を解決し、労働安全衛生法にもとづいた適切な運用を目指しましょう。

ストレスチェックの結果は誰が見る?

ストレスチェックの結果を閲覧するのは、医師や保健師などの「実施者」と、事務的な補助を行う「実施事務従事者」のみです。

経営者や職場の上司など、人事に関する直接の権限(人事権)がある人は、検査結果の内容を確認したり評価点数を算出したりする業務に従事できません。

ストレスチェックの結果を事業者に渡すときは、受検者本人の同意を得たうえで、本人に通知する結果と同じ範囲内の情報を提供できます。

なお、本人の同意を得る場合、ストレスチェックの実施前や実施時ではなく、本人に結果を通知したあとに同意を得る必要があります。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P105)|厚生労働省

人事担当者はストレスチェックの実施者になれる?

ストレスチェックの実施者は、以下に記載する人から選定しなければならず、経営者や人事担当者は実施者になれません。

- 医師

- 保健師

- 歯科医師(※)

- 看護師(※)

- 精神保健福祉士(※)

- 公認心理師(※)

(※)厚生労働大臣が定める研修を修了した人

調査票の回収やデータ入力など、実施者の補助を行う事務であれば、人事担当者でも従事可能です。

ただし、人事に関して監督的地位にある人(人事権を持つ人)は、ストレスチェック実施の事務であっても従事できません。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P25)|厚生労働省

ストレスチェックで禁止されていることは?

ストレスチェックの実施自体は、事業所に課せられた義務ですが、受検するかどうかは従業員の判断で決められます。

そのため、ストレスチェックの受検を強要するような対応や、受検しないことを理由とした不利益な取り扱いをしてはいけません。

【不利益な取り扱いの具体例】

- 検査結果のみで就業上の措置を判断する(勤務時間の短縮、休業など)

- 受検しない従業員に対する懲戒処分

- 面接指導の結果を理由とした解雇や契約の中止、退職を促す行為

なお、就業制限などの措置を行う場合は、医師による面接指導の結果をもとに、衛生委員会の審議を経て対応する必要があります。

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(P100)|厚生労働省

まとめ:ストレスチェックに関する知識を深め適切な運用を

-1024x577.jpg)

ストレスチェックは、労働安全衛生法で定められている検査であり、企業のメンタルヘルス対策として重要な施策です。

ストレスチェックを通じて、従業員の心理的負担や健康状態の把握が可能となり、必要に応じて速やかな職場環境の改善に取り組めます。

現在は「常時50人以上の労働者を雇用する事業場」で義務化されていますが、改正案の閣議決定(2025年3月14日)により、すべての事業者に義務づけを行う予定です。

より一層ストレスチェックの重要性が増すなかで、企業としては検査結果を効果的に活用する体制をつくり、制度のスムーズな運用を目指す必要があります。

以下のお役立ち資料では、エース社員の離職が増えている原因(メカニズム)や離職防止策を紹介しています。ストレスチェックの実施とともに、従業員の離職防止にも取り組んでいきましょう。

>>「エース社員の離職を防ぐEX(従業員体験)で捉える離職のメカニズム」の資料をダウンロードする

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位