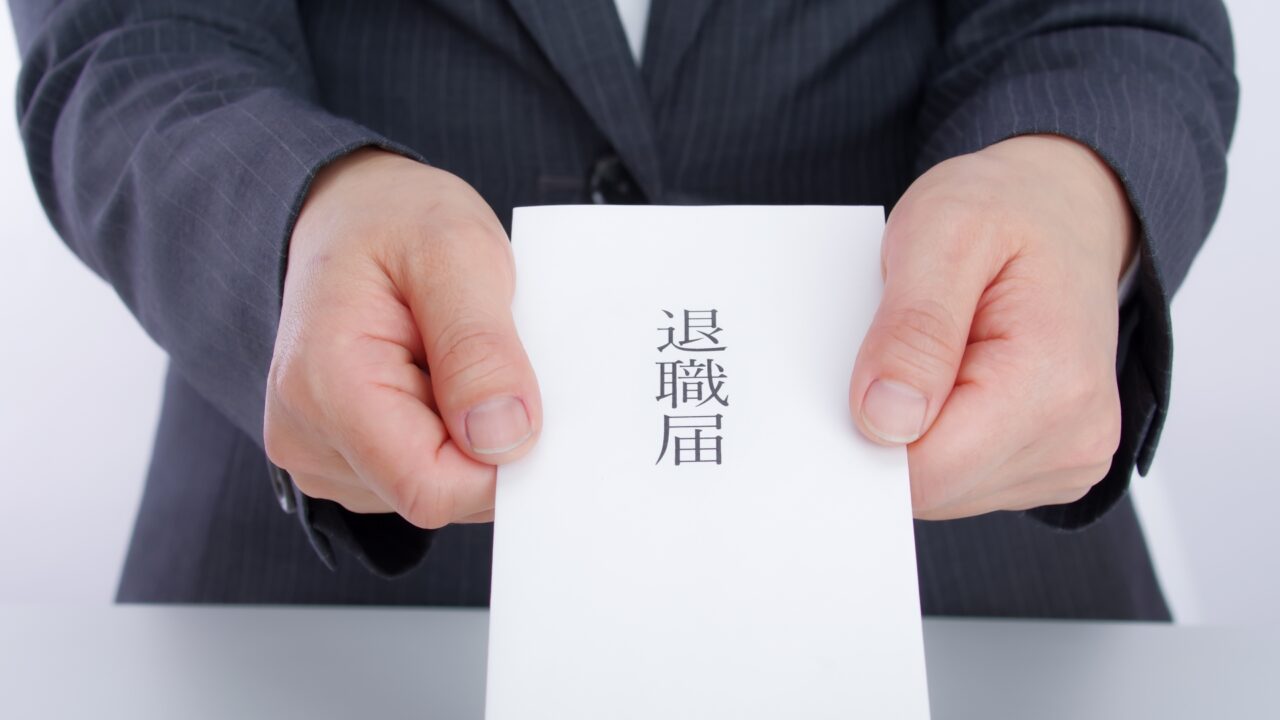

社員の離職は、採用や育成コストの増大だけでなく、組織力の低下を招く大きなリスクです。じつは「辞めそうな人」には共通するサイン(前兆)があり、タイプ(新入社員/優秀層など)や働き方(出社/リモートワークなど)によっても兆候が異なります。

本記事では、辞めそうな人の特徴やタイプ別の兆候を詳しく解説します。サインの見抜き方に加え、辞めそうな従業員に提示すべき解決策の例や、離職を未然に防ぐ評価制度の構築ポイントなどを具体的にまとめました。

- 辞めそうな人に共通する8つの特徴

- 辞めそうな人が抱えている深層心理

- 離職を防ぐための実践ステップと対策

「中堅社員の離職が多くて困っている」「部下が辞めそうで不安」という人事担当者や管理職の方はぜひ最後までご覧いただき、一歩先の人材マネジメントを目指しましょう。

なぜ「辞めそうな人の特徴」を知る必要があるのか

社員の早期離職を防ぎ、組織運営を安定化させるには、辞めそうな人の特徴を事前に把握しておくことが重要です。従業員が離職すると、企業は新たな人材の採用・育成に多大なコストと時間を割かなければいけません。

厚生労働省の雇用動向調査によると、2024年上半期の離職者数は約426万人にのぼり、企業の人手不足や採用競争の激化が続いています。

また、社員の離職が続くと既存社員の負荷が増大し、生産性が下がるのも課題のひとつです。

本章では、人材不足が加速する現代において「辞めそうな人の特徴」を知るべき2つの理由を解説します。

信頼関係のある上司や人事担当者が小さな変化に敏感になることで、フォローや業務環境の見直しにつなげられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

早期離職の防止で採用・育成コストを削減できる

辞めそうな人の特徴を理解しておけば、早期に適切なフォローを取れるので、社員の早期離職を抑制できます。

新たな人材の採用から育成までには、求人広告費や面接、研修など多額なコストが発生するのが一般的です。せっかく採用した社員の離職が続くと採用・育成コストが無駄となり、企業にとって大きな損失になります。

産業労働局によると、帝国データバンクの調査でも企業の人材不足感は依然として高く、正社員の採用予定がある企業は58.8%と2年連続で減少していることがわかりました。

「採用したくてもコストの観点から採用できない」という企業も多く、採用難が続く現状では定着率向上が競争力の鍵になると考えられます。

参考:産業労働局|労働情勢(2025年3月31日現在)「2025年度の雇用動向に関する企業の意識調査」の結果を公表ー帝国データバンク

採用・育成にかけるコストを「先回り」して抑えるためにも、組織には離職の予兆を見逃さない姿勢が必要です。

離職予備軍の発見で社員の生産性低下を防止できる

社員の離職が続くと残された社員の業務負担が増し、モチベーションやチームワークの低下を招く恐れがあります。

実際に内閣府の調査でも、離職率の増加と生産性の低下には相関関係があると示されています。

人手不足が深刻な企業では、労働生産性が低いために賃金水準も低くなり、その結果、離職率が高くなる傾向が見られます。

さらに、賃金水準の低さや労働環境の悪さが原因で求職者が集まりにくくなり、人手不足が一層深刻化するという悪循環が生じます。

人手不足を解消するには、生産性向上による賃金水準の引き上げや離職率低下に向けた取り組みが重要です。

離職が続くと負のスパイラルに陥る可能性があるため、 離職リスクのある社員に対しては早期にサポートをすることが大切です。

【見逃し注意】辞めそうな人に共通する8つの特徴

会社を辞めそうな人には、以下のように共通する特徴があります。

日常の言動や態度に表れる前兆は、見逃してしまうことも少なくありません。「気づいたときには手遅れだった」というケースも考えられるので、事前に把握しておきましょう。

見逃しがちなサインを知ることで、離職による採用コストの増加や生産性の低下を防ぎ、職場の安定化に役立てられます。

1. コミュニケーションの減少・雑談がなくなる

辞めそうな人は同僚や上司との雑談が減り、孤立感が強まる傾向にあります。コミュニケーションが減少している場合は、社員が職場環境や業務に違和感を覚えているサインです。

Academy of Managementの研究によると、メールへの返信時間と離職の可能性には相関関係があると示されていました。

メールへの「返信が遅い」または「返信しない」のは、離職の確率が高まっているサインであり、職場への関心やつながりが薄れていると判断できます。

コミュニケーションの変化は見落とされやすいですが、積み重なると職場の一体感やチームワークを損なう要因になります。変化に気づいた段階で、軽い声かけや面談を行い、早期に本音を引き出すことが重要です。

社内コミュニケーションの活性化に悩んでいる方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

2. 会議や打ち合わせでの発言が減る

会議や打ち合わせでの発言が減ることは、社員が意欲的な姿勢や自発的な関与を失っている兆候です。社内での存在感に疑問を抱いたり、発言が評価に結びつかないと感じたりすると、職場に対する期待や信頼感が低下し、この傾向が強まる可能性があります。

また、会議に参加する参加者の心理的安全性が確保されていない場合、失敗や否定を恐れて積極的な発言が難しくなります。そのため管理職は、安心して意見を述べられる環境をつくることが大切です。

発言回数や姿勢の変化を注視し、必要に応じて個別に意見を聞き取る場を設けましょう。

3. 愚痴や不満が増える

仕事に対する愚痴や不満が以前よりも増えるのは、職場へのストレスや不満足感が高まっているサインです。感情の変化は、心の中で退職を検討し始めた兆候でもあるため、見過ごしてはいけません。

社員の愚痴はチームワークにも悪影響を与え、士気を下げてしまう恐れがあります。愚痴が出てくるうちは、内面的な葛藤や改善への期待が残っているとも言えるため、不満の裏にある本音を引き出すコミュニケーションが重要です。

4. 新しい仕事や責任を避ける

社員のエンゲージメントが低下していると、新しい仕事や責任を避ける傾向にあります。とくに、以前は積極的に手を挙げていた社員が消極的な態度を見せたり、追加の業務を断るようになったりした場合は注意が必要です。

責任を伴う仕事から意図的に距離を取る姿勢は「もうこの会社に長くいるつもりはない」という意思表示とも受け取れます。社員が新しい仕事を避けるようになると、チーム全体の業務分担に歪みが生じるのも大きな課題です。

退職準備の一環なのかを見極めるためにも、対話を通じて本人の状況を把握し、適切なサポートを行うことが求められます。

5. 遅刻・早退・欠勤が増える

遅刻・早退・欠勤が増えるのは、業務への意欲低下や職場への不満の表れです。離職を意識し始めた社員は、心身の不調や職場への不信感から出勤へのハードルが高まります。

具体的には、以下のようなケースが典型的です。

- 皆勤に近かった社員が突然遅刻を繰り返すようになる

- 理由の説明が曖昧な欠勤が増える

- 重要なプロジェクトや締め切り前でも早退するようになる

- 朝の打ち合わせや朝礼に遅れて出勤する

転職活動の時間を確保している場合もあるので、無断欠勤や当日連絡の増加にはとくに注意しましょう。

このような兆候に気づいたら、まず健康状態や業務量などの現状をヒアリングし、必要に応じて就業形態を見直すことが大切です。勤務態度の変化は目に見えるシグナルだからこそ、見逃さず早期に対応する必要があります。

6. 身だしなみが変化する

身だしなみや服装など外見に変化が表れるのも、辞めそうな人の特徴です。具体的に以下のような変化が見られたら、転職準備を進めている可能性があります。

【身だしなみが変化する具体例】

- 服装が急にフォーマル(スーツなど)になる

- 髪色や髪型が落ち着いたスタイルになる

- 身だしなみ全体が急に清潔感のある印象になる

- 小物やバッグがビジネス仕様のものに変わる

反対に、服装や髪型がだらしなくなっている場合は、社員の帰属意識が低下しているサインです。離職を考えるようになると、日常の業務や職場の人間関係に興味関心が薄れ、自己管理への意識も低くなっていきます。

職場に対して心理的な距離を取り始めている兆候なので、管理職には身だしなみが変化した原因を探るスタンスが必要です。声かけや面談の機会を設け、潜在的な離職リスクを探りましょう。

7. 有給休暇の取得が増える

有給休暇の取得が急増した場合は、すでに退職準備が進んでいる可能性があります。とくに、いままで有給消化が少なかった社員が短期間にまとめて取得しているなら、転職活動の面接や退職前の有給消化を目的としている可能性が高いです。

大手転職情報サイトであるdodaの調査によると、転職活動で有給を使った人は約60%にのぼるということがわかっています。このうち3回以上有給を使ったのは21.5%でした。

また、転職活動のための有給を使う際、会社や上司には「私用」と伝えた人は47.4%ともっとも多く、正直に「転職活動で面接」と伝えた人は8.2%となっています。

参考:doda|転職活動のために有給休暇(有休)は取った?時間の捻出の仕方を調査(【3】有給休暇(有休)などの休みを取った人は約60%? 出勤日にどうしても転職活動を優先しなければならなくなったら? より)

有給の取得は従業員の権利であり、それ自体を問題視するべきではありません。休暇取得のタイミングや頻度、取得前後の業務態度など複数の要素を照らし合わせ、総合的に判断することが重要です。

8. 業務の引き継ぎやマニュアル作成を始める

辞める意思が固まり始めた社員は、担当業務の引き継ぎやマニュアル作成を進める傾向があります。普段の業務でも引き継ぎ資料は重要ですが、急に業務手順の細かな説明や後任向けのメモを増やし始めた場合は注意が必要です。

このような兆候が見られた場合は、退職日がすでに決まっている可能性もあるため、離職の引き止めは困難だと言えます。退職理由や本音をヒアリングし、組織改善に努めましょう。

【タイプ別】辞めそうな人が見せる前兆・サイン

辞めそうな人の前兆は、以下のように社員のタイプや性格によっても表れ方が異なります。

社員の特性に応じたサインを理解しておくことで、より個別の対応を取りやすくなります。

また、リモートワーク環境では日常的な表情や態度の変化に気づきにくくなるため、心理状態を丁寧に読み取る姿勢が大切です。本章では、タイプ別に辞めそうな人が見せる前兆やリモートワーク環境で見えにくい退職のサインを見ていきましょう。

優秀な人材が辞めるときの特徴

優秀な人は成長機会や評価への期待が高いため、職場環境に失望すると早期に見切りをつけやすいのが特徴です。

具体的には以下のような兆候が見られやすく、背景には「意見を言っても変わらない」「自分の提案が受け入れられない」という諦めや失望感があります。

【優秀な人材が辞めるときに見られやすい特徴】

- 会議や打ち合わせでの発言が急激に減る

- 仕事へ積極的に取り組まなくなる

- 上司や同僚とのコミュニケーションを避ける

- マニュアルを整備し始める

- 残業を控える

また、優秀な人ほど外部からのスカウトや転職機会に恵まれやすく、企業側が気づいたときには退職の意思が固まっているケースも少なくありません。

日頃のコミュニケーションを意識し、価値観の変化を把握しておくことで、評価の見直しや配置転換といったフォローを取りやすくなります。

以下の記事では、中小企業のエース社員が退職してしまう理由を解説しています。退職防止策を詳しく知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

真面目な人材が辞めるときの特徴

真面目で責任感が強い人は不満を口にしない分、急に退職を申し出る「びっくり退職」になりやすい傾向にあります。仕事を断るのが苦手で1人で業務を抱え込みやすいため、慢性的な疲労やストレスが蓄積されていることも珍しくありません。

真面目な人は誠実に仕事へ向き合うため、過重な責任感からバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る可能性もあります。バーンアウトとは、これまで熱心に取り組んでいた仕事に対する意欲を失い、心身ともに疲れ切ってしまう状態のことです。

真面目な人や実直な人ほどバーンアウトに陥りやすいと言われており、自信を喪失するとそのまま退職を選択してしまうケースもあります。

真面目な人ほど「辞める」と言い出しにくいため、「最近残業ばかりしている」「表情が暗い」といった細かなサインを見逃さないことが大切です。期待していた人が辞める会社の特徴や引き止める方法を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

新入社員・Z世代が辞めるときの特徴

新入社員やZ世代は、ワークライフバランスや自己成長への意識が高いのが特徴です。

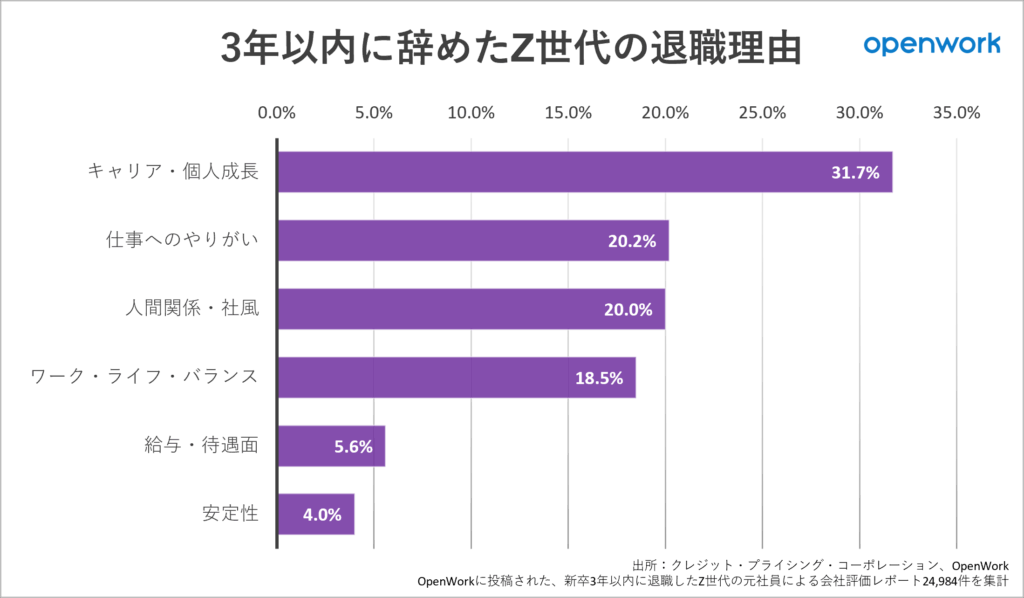

OpenWorkの調査によると、Z世代の退職理由は「キャリア・個人成長」がもっとも多いことがわかりました。

出典:働きがい研究所 by OpenWork|3年以内に辞めたZ世代の入社&退職理由ランキング(vol.130)

若手社員は成長性や自分らしさを大切にする傾向が強く、仕事内容や職場環境にギャップを感じた段階で早期離職を選択するケースも見られます。具体的に以下のような兆候が見られたら、離職を疑ってみましょう。

【新入社員・Z世代が辞めるときに見られやすい特徴】

- 仕事へのやる気が見られない

- 相談や報告の頻度が減る

- SNSやチャットでのやり取りが少ない

- フィードバックに対する反応が薄い

- 学習意欲が突然なくなる

明確なキャリアビジョンが描けないことも退職の一因となるため、企業側はキャリア面談や目標設定のサポートなどを取り入れることが大切です。

新入社員が辞める兆候や具体的な離職防止策を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

リモートワーク環境で見えにくい退職のサイン

リモートワーク環境では、離職のサインがより見えにくくなります。対面でのちょっとした会話や表情の変化は観察できませんが、以下のような兆候がないか注視してみましょう。

【リモート環境で見えにくい退職のサイン】

- オンライン会議での発言が減る

- カメラをオフにする

- 業務報告や進捗共有が曖昧になる

- チャットのみのやり取りが増える(チャットの返信が遅い)

- 雑談や非公式なコミュニケーションがなくなる

パーソル総合研究所の調査によると、テレワークの頻度と転職リスクには一定の関係があると指摘されています。

リモートワークの頻度が高い社員ほど不安感や孤立感を抱きやすく、通常の社員に比べて約1.8倍転職リスクが高いと判明しました。

リモートワーク環境での孤独感や評価への不安は転職の意向を高め、職場への定着に影響があると考えられます。

参考:パーソル総合研究所|テレワークにおける 不安感・孤独感に関する定量調査 調査結果(p23「不安感や孤独感の発生によるリスク」より)

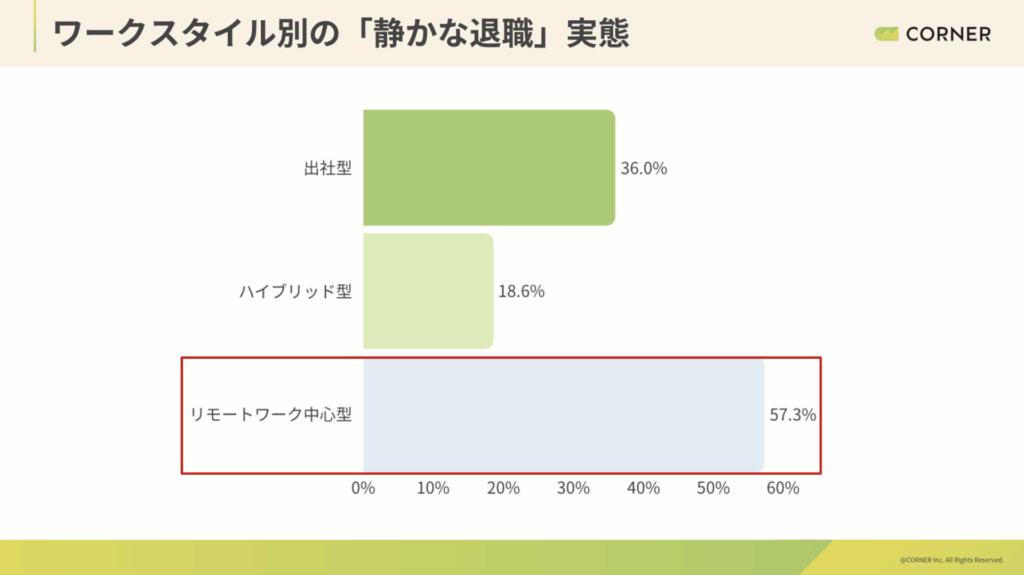

リモートワークでは孤独感や疎外感が高まりやすいことから、静かな退職(Quiet Quitting)を選択する社員も少なくありません。静かな退職とは、実際に退職はしないものの仕事に対する意欲や熱意を失い、必要最低限の業務だけを淡々とこなす働き方を指します。

また、株式会社コーナーの調査によると、社員全体の4割が静かな退職層に該当するとされ、リモートワーク中心の企業でもっとも傾向が顕著であるとわかりました。

出典:株式会社コーナー|静かな退職層が4割、不満の理由TOPは「給与」「評価基準」、組織の信頼・パーパス共感不足も【調査レポート公開】(ワークスタイル別の「静かな退職」より)

理由としては評価制度への不安や組織への不信感が挙げられており、リモートワーク環境における共感形成の難しさが窺えます。

リモートワーク環境では意識的に雑談の時間を設けたり、1on1の頻度を高めたりする工夫が必要です。日々のコミュニケーションで心理的な距離感を意識することが、見えにくい離職サインに気づく鍵となります。

静かな退職について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

辞めそうな人が抱える本当の悩みと心理

社員が退職を考える背景には、表向きに言えない悩みが関係しています。「言い出しにくさ」から本当の理由を黙って退職する社員も多いため、管理職は常に社員の本音に耳を傾けることが大切です。

本章では、辞めそうな人が抱える本当の悩みや深層心理を解説します。

悩みを言葉にしてもらう機会を設けることで、退職という選択を回避できる可能性もあります。辞めそうな人が抱きやすい本当の悩みを理解し、必要なフォロー体制を整えましょう。

人間関係・職場環境によるストレス

辞めそうな人が抱える本当の悩みとしてよく挙げられるのが、人間関係や職場環境によるストレスです。上司や部下との相性が悪かったり、チーム内の空気が悪かったりすると、社員は強いストレスを感じやすくなります。

ストレスが蓄積すると業務への意欲が低下し、最終的に退職を選択するケースも少なくありません。

実際にエンゲージの退職理由アンケートによると、本当の退職理由は「人間関係が悪い」が46%でトップでした。

また、実際に会社に伝えた退職理由でもっとも多い「別の職種にチャレンジしたい」は、本当の退職理由では9位となっており、本音と異なっていることがわかります。

参考:エン・ジャパン|「本当の退職理由」調査(2024)(2:会社に伝えた退職理由、第1位は「別の職種にチャレンジしたい」。会社に伝えなかった本当の退職理由、第1位は「人間関係が悪い」。(図3~5)より)

退職を決意した社員は、職場の人間関係に問題を感じても「伝えても理解されない」「改善されない」と考え、あえて本心を隠す傾向があります。管理職や人事担当者はこうした見えにくい本音に気づき、早期にコミュニケーションを取ることが重要です。

評価や待遇への不満

評価や待遇に対する不満も、社員が退職を決意する理由のひとつです。「仕事内容に対して給与が見合わない」「昇給や評価制度が不透明で納得感が得られない」といった不満は、モチベーションの低下につながります。

厚生労働省の調査でも、転職理由としてもっとも多かったのは「給与・報酬が少なかったから」で、次いで「事業(会社)の将来に不安を感じたから」となっていました。

努力や成果が正当に評価されないと感じると、組織への帰属意識が薄れ、他社への転職を検討しやすくなります。

また報酬面だけでなく、働き方の柔軟性や福利厚生の内容も重要なポイントです。とくに若手世代は、労働条件やワークライフバランスを重視する傾向があるため、長時間労働や休暇の取りにくさも退職の原因になります。

企業側は評価制度の透明化を進めるとともに、評価に対する納得感を定期的にヒアリングすることが重要です。

キャリアや将来への不安

終身雇用や年功序列が崩れつつある現代では、「この会社で成長できるのか」「将来も安心して働けるのか」といった不安を抱く社員が増えてきています。企業の将来性や経営の安定性に疑問を持つと、よりよい環境を求めて転職する可能性が高まります。

リクルートエージェントの調査によると、転職のきっかけとして「会社の将来に不安を感じた」が30代・40代でともに2位となっていました。

中堅層ほど将来への不安が離職につながる傾向があり、具体的には「ロールモデルがいない」「数年後の昇進ルートが見えない」といった悩みが考えられます。

社員に「ここで成長できる」と感じさせるには、定期的なキャリア面談やスキルアップ支援などが効果的です。

以下の記事では、キャリア形成の重要性や進め方をまとめています。企業が提供できるキャリア支援例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

専門家が指摘する「個人要因と環境要因」の相互作用

離職に至る要因は実に様々です。

個人の基質や性格、価値観、考え方やライフイベントなどの個人的な要素によるものもあれば、仕事や会社の経営状況、仕事の内容や負担の大きさ、人間関係の悪さなどの環境的な要素もあります。

あるいは本来、これらは常に相互作用しており、

- 個人の意志や体験

- 環境側の要請や提供物

これらが噛み合っていないと、「人はストレスを抱え、やがて離職に至ってしまう」と考えるのが基本です。

個人だけでもなく環境だけでもない、その相互作用のシステムの中で、離職は構造的に生じてしまうもの、と考えられるのです。

また「辞めそうな人」の特徴をピックアップし、簡略化してわかりやすく捉えようとすることは、逆に辞めそうにない人を、「過度に辞めるのではないか」と思い込んでしまうリスクが伴うため注意が必要です。

ゴーレム効果といって、ネガティブに思い込んでアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込みや偏見)をもって見てしまうと、「本当にネガティブな状態になってしまう」という心理学的なバイアスがあることが知られています。

「辞めそうな人を探す」のではなく、「不調で助けを求めている人を探し、その可能性に投資する」という考え方のほうが、個人や会社の生産性向上にとって重要な心構えであろうと思います。

本セクションの解説:株式会社リーディングマーク 専門役員/組織心理研究所所長 臨床心理士・公認心理師

辞めそうな社員に気づいた場合の対応ステップ

辞めそうな社員の兆候に気づいたときは、対話を通じて信頼を取り戻すことが大切です。以下の2ステップで対応すれば、離職意欲の低下につなげられます。

辞めそうな兆候を放置すると社員の悩みが深刻化し、最終的に退職の意思が固まってしまいます。時間をかけてでも社員の本音に耳を傾け、職場環境や制度の改善につなげていくことが重要です。

それぞれ詳しく解説するので、辞めそうな社員を引き止めたいときの参考にしてください。

1. 面談やヒアリングを実施する

離職リスクが高い社員に気づいたら、まずは面談やヒアリングを実施しましょう。

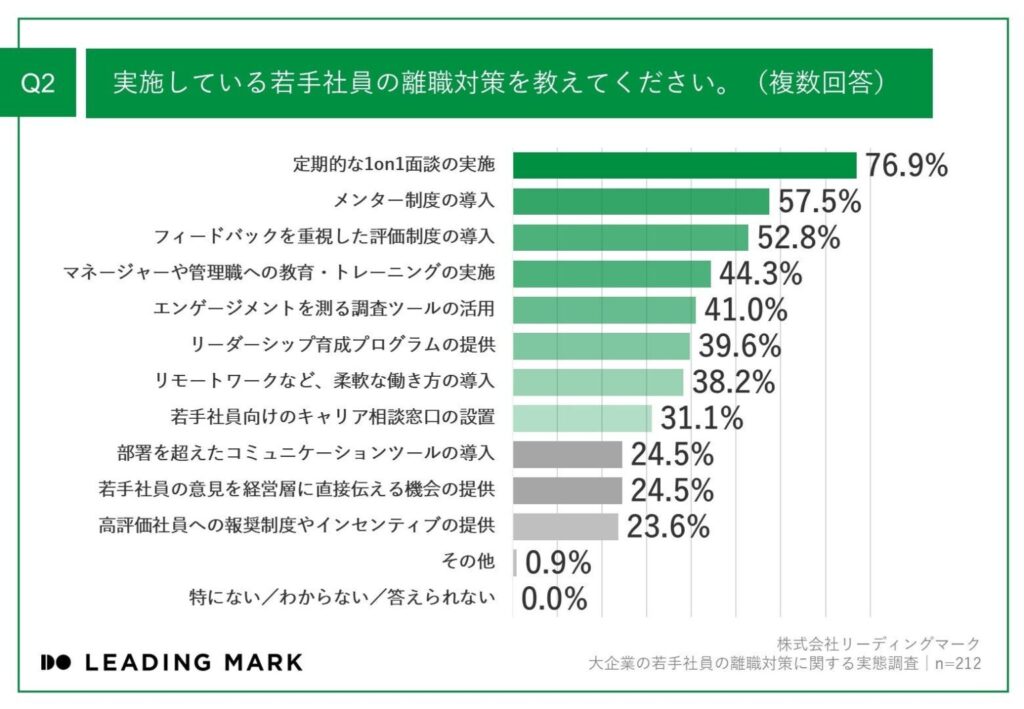

出典:【大企業が実践する若手の離職対策】効果があった離職対策!第1位は定期的な1on1面談の実施!若手が離職した意外な理由も明らかに

実際に弊社の調査でも、企業が実施している若手社員の離職対策は「定期的な1on1面談の実施」が76.9%でトップでした。効果があった離職対策のトップも同様で、面談によるコミュニケーションの重要性が窺えます。

詳しい調査結果について知りたい方は、ぜひ以下からダウンロードしてください。

>>>企業の若⼿社員の離職対策に関する実態調査をダウンロードする

1on1ミーティングでは安心して本音を話せる環境を作り、本人の悩みや不満を聞き出すことが大切です。以下の記事では、1on1ミーティングの効果的なやり方について解説しています。導入を検討している方は、ぜひこちらもご覧ください。

2. 不満理由を踏まえて課題解決を目指す

面談を実施しても、ただ話を聞くだけで終わってしまっては意味がありません。ヒアリングで明らかになった不満に対しては、以下のように具体的な解決策を提示しましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 不満や課題 | 解決策 |

| 人間関係の悪さ | ・定期的な1on1面談の実施 ・第三者による相談窓口の設置 ・必要に応じた配置転換 |

| 評価の不透明さ | ・評価基準の明文化および共有 ・定期的なフィードバック面談の実施 ・第三者評価や多面評価の導入 |

| 仕事量の多さ | ・業務負荷の調整 ・業務目標や期限の見直し |

| 成長機会の少なさ | ・社内外の研修やセミナーへの参加支援 ・ジョブローテーションの導入 ・定期的なキャリア面談の実施 |

すべての問題を即時に解決できるとは限りませんが、「解決しようとしている」という姿勢を見せることが信頼の回復につながります。改善策を講じた後もフォローアップを継続し、長期的なエンゲージメント向上を図ってください。

企業が取るべき離職防止対策と成功事例

離職の兆候をつかんでも、具体的に何から対策するか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。そこで本章では、企業が取るべき離職防止対策を成功事例とともに紹介します。

これらの施策を取り入れれば、社員の納得感やエンゲージメントが高まり、離職リスクを低減できます。詳しく解説するので、自社における離職防止策のブラッシュアップに役立ててください。

評価制度の透明化

社員が自分の成果や努力が正当に評価されていないと感じると、モチベーションの低下につながり、離職リスクが高まります。不満や不信感を生み出さないためにも、透明性のある評価制度を意識しましょう。

評価制度を見直すときは、目標管理制度(MBO)や成果指標(OKR)といった目標達成型評価制度を採用し、評価基準を明確にするのがポイントです。評価に対して定期的なフィードバックを設けると、さらに従業員の納得感が高まります。

人事評価の基準や方法を詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

東亜エレクトロニクス株式会社|評価制度改革で離職率を改善

評価制度の改革を離職率低下につなげた事例として、東亜エレクトロニクス株式会社 ハマトウカンパニーの事例を紹介します。

同社では、パート社員から正社員との待遇差や職務内容・責任の不明確さに対する不満が多く寄せられていました。

課題解決に向けて職務分析・職務評価を導入し、パート社員の職務を8つの項目で評価。職務ポイントとして点数化する方法を採用しました。

職務の責任や重要度に応じた納得感のある賃金制度を構築することで、正社員と同等の役割を担うパート社員には、同額相当の賃金を支払う仕組みを整えています。

評価制度の変更によって公平感と納得感が高まり、パート社員のモチベーション向上と離職率低下に大きく貢献。結果として、雇用形態に関わらず社員全体の働きがいが向上し、組織の安定化につながりました。

この事例から、透明かつ公平な評価制度は社員のモチベーション向上や組織の安定化に寄与することがわかります。離職防止の成功事例は以下の記事で詳しく紹介しているので、効果的な施策を知りたい方はぜひご覧ください。

サーベイツールの導入

離職予備軍を早期に発見したいなら、サーベイツールを導入してみましょう。サーベイツールとは、従業員の満足度やモチベーションの変化をリアルタイムで調査できるツール・システムのことです。

面談記録やアンケート記録などを分析することで、離職リスクの高い社員を特定しやすくなり、迅速に必要な対応を取れるようになります。

サーベイツールには、離職防止に特化したものや組織課題を可視化するものなど、さまざまな種類があります。サーベイツールを導入するときは、自社の目的に合った機能性かどうか確認することが大切です。

以下の記事では、エンゲージメントサーベイツール14選を比較形式で紹介しています。自社に最適なツールを知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。

サーベイツールのひとつである『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』では、社員一人ひとりの心理状態と性格を可視化し、離職・休職のリスクを低減できます。性格特性に応じたケア方法のアドバイスも受けられ、より効果的なコミュニケーションを促進します。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

>>ミキワメ ウェルビーイングサーベイがもっとよくわかる!の資料をダウンロードする

株式会社リアルソフト|心身状態の可視化でコミュニケーションを改善

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の導入を、社内のコミュニケーション改善につなげた事例として株式会社リアルソフトを紹介します。

同社では社員数が急激に増加したことで、一人ひとりと密にコミュニケーションを取ることが難しくなり、社員のストレスが見えにくくなる課題が生じていました。

ストレス対処や相談の方法が不明なことも多く、体調不良や離職リスクを懸念していたといいます。

課題解決を目的に「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」を導入し、社員の心身状態を可視化する仕組みを構築。

月1回のサーベイ後は、結果に応じて人事やマネージャーが積極的に面談を行い、ケアが必要な社員に早期に声をかけられる体制を整えています。

不調の兆候を見逃さず対応することで、社員のメンタルヘルスケアが充実し、社内のコミュニケーションも改善。今後は性格タイプの理解を深めるワークショップやストレス時の対応にも、活用を発展させていく方針です。

株式会社笑美面|サーベイで離職リスクの高い社員を特定

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の導入で離職率の改善に努めた事例として、株式会社笑美面(えみめん)を紹介します。

同社では上場審査の過程で離職率の高さが課題となっており、改善を目的に『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を導入しました。

サーベイの導入により、社員一人ひとりの心理状態が実名で可視化され、離職の兆候が見られる社員の早期特定に成功。

経営陣を含む幹部全員でケア対象の社員をフォローする体制を整え、対面やWEB面談などでサポートを行っています。

リモートワークの環境下でもサーベイへの回答が容易で、従来では見逃していた危険信号もデータで明確に把握できるようになったそうです。結果として離職は約3/5になり、大幅に改善されました。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を使えば、リモートワークのようにコミュニケーションが取りづらい環境でも個々の状態を把握できます。回答した社員の実名もわかるので、離職率改善に向けた取り組みを効果的に進めやすい点が特徴です。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の特徴や活用方法について気になる方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

ワークエンゲージメントと離職リスクの関係

ワークエンゲージメントとは、社員が仕事に対して熱意や誇りを持ち、積極的に関与しているかを示す指標です。エンゲージメントが高い社員ほど、組織への愛着や貢献意欲が高く、離職率が低い傾向にあります。

出典:厚生労働省|第2-(3)-10図 ワーク・エンゲイジメントと定着率・離職率について

実際に上記の厚生労働省の調査でも、ワークエンゲージメントのスコアと離職率の低下や新入社員の定着率には相関関係があると示されていました。ワークエンゲージメントのスコアが高い企業は、人材不足であっても離職率が低下していることがわかります。

またワークエンゲージメントは、離職リスクの予兆を捉えるサインにもなり得ます。早期に離職防止策を打ち出すためにも、サーベイツールでエンゲージメントを定期的に測定することが重要です。

ワークエンゲージメントが職場にもたらすメリットや測定方法は以下の記事で紹介しています。ワークエンゲージメントを高める方法についても解説しているので、離職防止に役立てたい方はぜひ参考にしてください。

辞めそうな人に関するFAQ(特徴・対応・予防策)

辞めそうな社員への対応は、多くの企業が頭を悩ませる重要なテーマです。本章では辞めそうな人に関してよくある質問を、具体的な解説と実践的なアドバイスを交えて紹介します。

社員の気持ちを理解し、適切なコミュニケーションを取ることで、離職リスクの早期発見や抑制が期待できます。社員の離職サインに敏感になりたい管理職の方は、ぜひ最後までご覧いただき、日々のマネジメントに役立ててください。

本当に辞める人は何も言わない?

本当に職場を辞める人は、周囲に伝えず、静かに退職準備を進めていることも少なくありません。表面的には普段どおりに見えるため、突然の退職という事態につながるケースもあります。

黙って辞める理由としては、「伝えることへの恐れ」や「信頼関係の破綻」といったことが考えられます。以下の論文では、心理的安全性の有無が従業員の沈黙に関係していると示唆されていました。

従業員の沈黙には「黙従的沈黙(発言したくても心理的・権力的な理由でできない)」や「防御的沈黙(発言によるリスク回避)」があります。

企業と従業員間の暗黙の約束(心理的契約)が破られると、従業員の忠誠心が減り、結果的に無言で離職するケースが増えるとされています。

参考:「労働経済学および組織行動論から見た従業員の発言・沈黙についての理論的検討」中川亮平(2021)(p205「4.3 沈黙と離脱」、p206「5 離脱・発言・沈黙と心理的契約」より)

社員との信頼関係が築けていれば、退職を早めに相談してくれる可能性が高まります。日常の小さな変化や沈黙にも注意を払い、定期的な面談やサーベイで兆候を察知することが大切です。

仕事を辞めそうな人にかける言葉は?

仕事を辞めそうな人には、本人の気持ちや状況を受け止める姿勢で声をかけるのが基本です。評価や期待を伝えつつ、以下のような声かけを行い、話しやすい雰囲気づくりを心がけましょう。

【仕事を辞めそうな人にかける言葉の例】

- 最近どう?仕事で気になることはない?

- 困っていることがあれば、気軽に言ってほしい

- いまの業務量は負担になっていない?

- サポートできることがあれば教えてほしい

「辞めないよね?」というプレッシャーを与える発言は、逆効果になります。無理に引き止めるのではなく、本人の意思を尊重しながら、必要な支援や改善策を一緒に考えることが重要です。

優秀な人材ほど早期に辞める傾向がある?

優秀な人材はキャリア志向や成長意欲が高く、現職に不満を感じた場合に転職を決断しやすい特徴があります。とくに「理想のキャリアを築けない」「公正な評価を得られていない」と感じると、早期に見切りをつけることも珍しくありません。

優秀な人材の早期離職を防ぐには、透明性の高い評価制度の導入や成長機会の提供が求められます。定着率を高めるためにも、入社初年度のフォローやキャリアビジョンはしっかりすり合わせておきましょう。

辞めそうな人の特徴を見逃さず、サーベイツールで離職リスクを最小化しよう

社員の離職を未然に防ぐには、辞めそうな人のサインを見逃さず、早期にアクションを取ることが欠かせません。

コミュニケーションの減少や業務態度の変化といった見えるサインはもちろん、無言のストレスや心理的な距離感といった見えにくいサインにも着目する必要があります。

性格や働き方によっても表れ方が異なるため、見落としを防ぐには、サーベイツールで従業員の心身の状態を定点観測することが大切です。サーベイで異変を検知したら早めに1on1の機会を設け、負担の有無やキャリアの意向などを確認しましょう。

面談後には、配置転換や評価制度の見直しなど具体的な解決策を提示することで、離職防止につながります。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』は1回3分で手軽に行えるサーベイなので、月に1回など高い頻度で調査しやすいのが特徴です。リアルタイムで社員の状態変化に気づけるため、手遅れになる前に必要な対応を行えます。

自社における『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の活用法をつかみたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位