中小企業にとって、採用コストの最適化は重要な課題です。人材不足のなかで優秀な社員を獲得するためには適切な投資が必要ですが、過度な採用コストは経営を圧迫しかねません。

採用コストの費用対効果を高めるためには、コストの相場を知り、無駄なコストを削減するための対策を講じる必要があります。

本記事では、事業規模(採用人数)別の採用コストの平均額や、中小企業における採用コストの削減策を紹介します。採用コストの増加に悩む中小企業の採用担当者様は、ぜひ最後までお読みください。

採用コストとは

採用コストとは、新たに人材を採用するために必要な費用の総額です。求人から選考、採用までのすべてのフェーズにおける費用に加え、採用担当者の人件費や採用ブランディング(※)、内定者へのフォローなどにかかる費用も含まれます。

少子高齢化による人材不足が深刻化している現在、採用コストを適切に管理することの重要性が増しています。

とくに中小企業は資金面での制限が大きく、採用市場において不利な立場にあることは否めません。優秀な人材を獲得するためには、限られた採用コストを最大限に活用できるよう、高度な戦略を練る必要があります。

採用コストの基礎知識については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

※採用ブランディング:自社の魅力や強みを発信することでブランド力を高め、優秀な人材を惹きつけることを目的とした採用活動

【企業規模別】採用コストの相場

採用コストを適切に管理するためには、コストの相場を把握する必要があります。まずは、企業規模別の採用コストの相場を見ていきましょう。

企業規模を「上場もしくは非上場」「募集人数」「従業員数」という観点から分類し、各々の平均コストを紹介します。

新卒採用

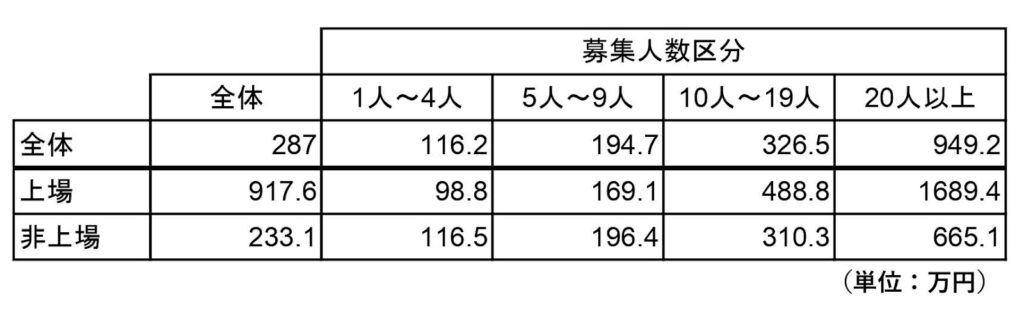

株式会社マイナビが発表した「2024年卒 企業新卒内定状況調査」(2023年9〜10月調査)によると、企業規模別の採用コストは以下のとおりです。

出典:マイナビ 2024年卒 企業新卒内定状況調査,p126

上記の表を見ると、募集人数が9人以下の場合の採用コストは、非上場企業が上場企業を上回っています。しかし、募集人数が10人以上になると、上場企業の採用コストのほうが非上場企業よりも高額です。

上記の数値だけでは明確な理由は不明ですが、推測される要因を挙げてみましょう。

【1】少人数採用時に非上場企業のほうがコストが高くなっている要因

一般的には、募集人数が少ないほど1人当たりの採用コストは上がります。その理由としては、採用コストにおける固定費の存在が挙げられます。

たとえば、企業説明用のパンフレットや自社サイトの製作費用、採用管理システムの基本使用料は、募集人数にかかわらず一定の費用が必要です。募集人数が多い場合、こうした一定の出費を大人数に分散できるため、1人当たりの採用コストは低くなります。

しかし、採用手法によっては少人数採用であってもコスト削減が可能です。たとえば、上場企業が特定のスキルを有した専門職・技術職をピンポイントに採用する際には、採用コストが低くなる可能性があります。

上場企業は豊かな資金と人的リソースを活かして、インターンシップからの直接採用や、ダイレクトリクルーティング、OB・OGからの紹介などにより、専門職を効率的に確保するための採用手法を取り入れることが可能です。

こうした採用手法は、必要なスキルセットを有した人材を獲得しやすいほか、広範囲へのアプローチが不要であるため、採用コストを抑えられる点も大きなメリットです。

一方、非上場企業が少人数採用を行うのは、企業自体が小規模である場合が多いでしょう。先述のとおり、少人数採用であっても一定のコストがかかるため、1人当たりの採用コストが上場企業よりも高くなっていると考えられます。

【2】大人数採用時に上場企業のほうがコストが高くなっている要因

10名以上の大人数の採用時に、上場企業のコストが高くなっている要因としては、採用活動を積極的に行っていることが挙げられます。

上場企業は採用活動に割けるリソースが豊富です。多くの優秀な人材を確保するために、ブランディングや内定辞退対策に力を入れる企業が多い傾向があります。

大規模な企業説明会や内定決定後の交流会などを開催することで、自社の魅力をアピールし、エンゲージメント(愛着)の獲得に努める企業も多いでしょう。

一方、非上場企業は予算が限られていることから、ブランディングのための費用を確保できないケースも少なくありません。そのため、大人数採用の場合は上場企業よりも採用コストが低くなると考えられます。

中途採用

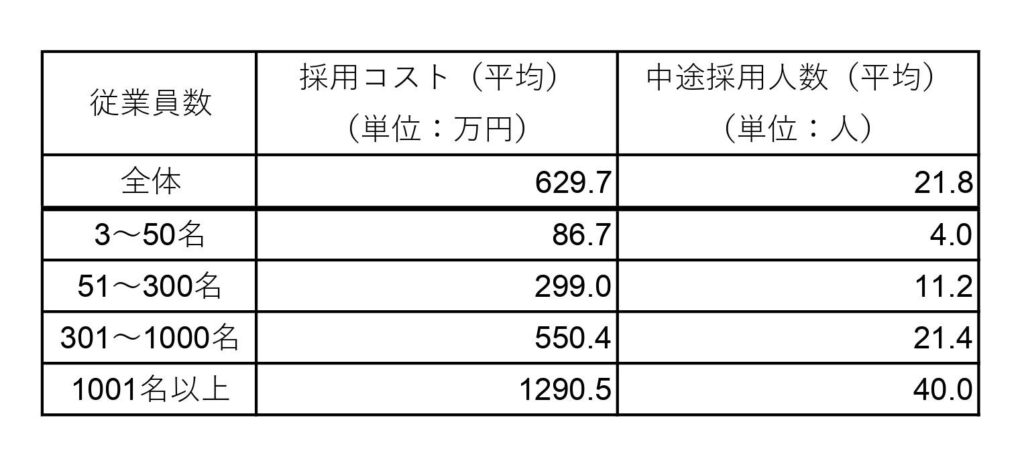

以下の表は、同じく株式会社マイナビが発表した「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」(2023年12月調査)に基づき、中途採用における従業員別の採用コストと採用人数をまとめたものです。

出典:中途採用状況調査2024年版(2023年実績),p10,p114

従業員数が多いほど中途採用人数が多く、採用コストも高額になることがわかります。

また、従業員数1001名以上の大企業の中途採用人数が40人(従業員数の4%未満)であるのに対し、従業員数3〜50名の中小企業における中途採用人数は4人(従業員数の8〜133%)です。

この結果から、従業員数が少ないほど、従業員数に対する採用人数が多いことも読み取れます。中小企業は即戦力となる人材確保を目的として、積極的に中途採用を行っていると考えられます。

【参考】中小企業の定義

中小企業の定義は法律や制度によって異なります。参考として、中小企業法における中小企業の定義を以下に示します。

| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |

|---|---|

| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |

| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |

| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

中小企業の採用コストを増加させる要因

中小企業の採用コストは、大企業と比較して割高となる場合があります。固定コストの存在に加え、以下のような中小企業特有の弱みが、採用コストを増加させている要因です。

- 認知度が低い

- 人的リソースが少ない

- 内定辞退が多い

- 早期離職のダメージが大きい

各要素について詳しく見ていきましょう。

認知度が低い

採用活動における中小企業の最大の弱みは認知度の低さです。大企業と比較すると、中小企業は知名度が低く、求人情報を出しても応募者が現れないことがあります。

知名度を上げるためには、求人サイトへの掲載回数を増やしたり、ブランディングに力を入れたりする必要があり、採用コストが高くなってしまいます。

人的リソースが少ない

大企業と比較して社員数が少ない点も中小企業の弱みです。採用業務に専念できる人材の確保が難しいため、通常業務の合間に採用活動を行わなければなりません。

最低限の採用業務を遂行するだけで手いっぱいとなり、より効率的な手法を取り入れるための手間や時間をかけられず、無駄な採用コストが生じてしまう場合があります。

内定辞退が多い

内定辞退者が多いことも、中小企業の採用コストを押し上げる要因です。中小企業は、大企業よりも給与や福利厚生の面で劣る傾向があります。

ようやく内定者が決定しても、内定を辞退して大企業に就職してしまうケースも少なくありません。

内定辞退者が続出すると再度募集を行わなければならず、採用コストが増加してしまいます。

早期離職のダメージが大きい

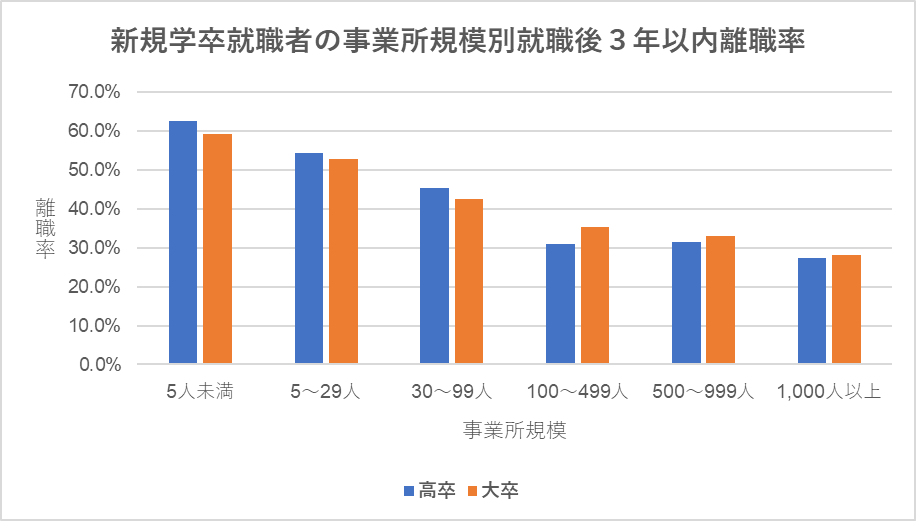

早期離職は、中小企業に大きなダメージを与えます。厚生労働省が2024年10月に発表した以下のデータを見ると、事業所規模が小さいほど、3年以内の早期離職率が高いことがわかります。

出典:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)

入社した社員が早期離職すると、採用コストのみならず教育コストも回収できず、予算を圧迫しかねません。大企業よりも予算や人員が少ないことから、早期離職のダメージは深刻なものになってしまうでしょう。

採用コストを増加させる要因については、以下の記事でも詳しく紹介しています。あわせてお読みください。

中小企業が採用コストを削減するためには

中小企業が採用コストを削減するための具体策は以下のとおりです。

- 採用活動の戦略を明確にする

- 自社の強みをアピールする

- 無料または安価な求人手法を利用する

- 助成金を活用する

- 選考プロセスを最適化する

- 内定辞退・早期退職を防ぐ

中小企業は認知度や予算、従業員数の面で大企業に及ばない点が多く見られます。限られたリソースのなかで採用コストを最適化するためには、採用活動の見直しが必要です。また、採用コストの損失につながる内定辞退や早期離職を防ぐことも有効です。

ここからは、それぞれの採用コスト削減策について詳しく解説します。

採用活動の戦略を明確にする

採用コスト削減のためにまず行うべきことは、採用活動の目標や戦略の明確化です。

「優秀な人材を採用する」のような曖昧な目標設定では、採用基準が定まりません。その結果、採用活動の成果が出ない、人材のミスマッチが生じるといった問題が起こるおそれがあります。

まずは自社の課題を洗い出し、課題解決のために必要な人物像を定めましょう。アプローチすべき人物像を明確にすることで、採用したい人材に向けての効率的なアプローチが可能となります。

たとえば、特定のスキルを有した専門職が必要な場合は、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用が効果的です。目的に沿った手法を選ぶことで、限られた採用コストを最大限に活用できます。

自社の強みをアピールする

中小企業は待遇や安定性の面が大企業に及ばず、採用市場でも苦戦する場合があります。しかし、中小企業ならではの強みをアピールすれば、求職者の興味を引くことができます。

ユニークな取り組みや技術、柔軟性のある働き方や独自の制度など、大企業にはない自社の魅力を積極的に発信しましょう。

とくに、若手の求職者は、仕事を通じて社会貢献や知識・スキルの習得といった自己実現を求める傾向があります。自社の強みをしっかりとアピールすることで、向上心の高い優秀な人材により強く訴求できます。

無料または安価な求人手法を利用する

求人方法は多様化しており、低コストで実施できる手法も数多くあります。

代表例としては、無料の求人サイトが挙げられます。コストをかけずに大人数の求職者にアプローチできるため、中小企業にとって非常に有効な手段となるでしょう。記事制作や管理に手間はかかりますが、自主運用より手軽に着手できる点も、人的リソースが少ない中小企業には嬉しいポイントです。

人的リソースを投入できる場合は、自社サイトやSNSの運用も有効なコスト削減策となります。自社運用は外部に支払う費用が発生しないため、予算にあわせて採用コストを調整できます。掲載内容や様式に制限がなく、自由度の高い採用活動ができる点も大きなメリットです。

リファラル採用の導入も採用コストを削減する効果があります。リファラル採用とは、既存の社員や取引先から人材を紹介してもらう手法です。

紹介者に支払うインセンティブのみで人材を確保でき、採用コストを大幅に抑えられます。紹介者を通じて企業文化や業務内容への理解を深めた状態で入社するため、ミスマッチが生じにくいメリットもあります。

しかし、単に「安いから」という理由だけで採用手法を選ぶのは望ましくありません。自社との親和性が悪い手法を用いると、思うように人材が集まらず、かえって採用コストがかさんでしまうおそれがあるためです。

また、外部に支払うコストが低い手法は、内部の人件費がかかる傾向があります。メリットとデメリットを把握したうえで、自社に合った採用手法を見極めることが重要です。

助成金を活用する

特定の条件を満たした求職者を採用することで、国から助成金が支給される可能性があります。採用時に支給される助成金は以下の3種類です(2025年2月現在)。

| 名称 | 条件(概略) | 支給額 |

|---|---|---|

| 特定求職者雇用開発助成金 | 年齢や障害、疾病といった理由により就業が困難な労働者を雇用した際に支給される | 30万~240万円 ※雇用者の条件や企業規模により異なる ※助成は1~3年(条件により異なる) |

| トライアル雇用助成金 | 経験不足や障害といった理由により就業が困難な労働者をトライアル雇用した際に支給される | 4万~8万円 ※助成期間は3~12ヶ月(条件により異なる) ※出勤率が低い場合は減額される |

| 地域雇用開発助成金 | 就業機会の確保が難しい企業が所定の労働者を雇用した際に支給される | 50万~1,600万円 ※雇用人数や設置・設備費用によって異なる |

※概略です。支給要件や支給額などの詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

なかには、中小企業に対する優遇措置が設けられている助成金もあります。たとえば「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」では、大企業への支給額が30万~50万円(助成期間1年間)であるのに対し、中小企業への支給額は80万~120万円(助成期間2年間)となっています。

助成金の恩恵を多く受けられる点は中小企業の強みです。採用コストを削減するために、有効活用しましょう。

選考プロセスを最適化する

選考プロセスを見直して採用担当者の人件費を圧縮することも、採用コストの削減には欠かせません。具体的な対策は以下のとおりです。

- 採用基準の明確化:必要とするスキルや経験を明確にすることで、書類選考のプロセスを簡略化する

- ATS(採用管理システム)の導入:応募者の情報や面接の日程、採用進捗を一元管理し、採用担当者の業務負担を軽減する

- オンライン面接:一次選考はオンラインで行い、面接会場の設営や交通費を削減する

- 面談評価シートの作成:評価項目や評価基準をまとめたシートを作成し、シートに従って面談を進めることで選考のスピードを上げる

- 面談回数の削減:日程調整や面接官の確保、会場設営にかかる人的コストの削減につながる

上記のような選考プロセスの最適化は、採用コストの圧縮につながるだけではなく、採用担当者の負担減や採用の精度向上といった効果も期待できます。

内定辞退を防ぐ

先述のとおり、内定辞退は採用コストを押し上げる要因です。中小企業は大企業と比較すると採用市場における競争力が弱いため、複数の企業から内定を受けた内定者に辞退されてしまうおそれがあります。

内定辞退を防ぐためには、エンゲージメント(愛着)の獲得が重要です。会社説明会や面接時に自社の特徴をアピールすることで、大企業にはない魅力を内定者に感じてもらえるでしょう。

内定式や座談会、社内イベントへの招待を通じて、内定者との接点を増やすこともエンゲージメント向上につながります。

早期離職を防ぐ

内定辞退と同じく、早期離職も採用コストの損失をもたらします。入社後もしっかりとフォローして、早期離職の防止に努めましょう。

とくに新卒社員は経験不足のため、業務や職場での人間関係に不安を感じやすい傾向があります。メンター制度や1on1を活用し、社員とこまめにコミュニケーションを取ってメンタルケアをすることが重要です。

採用コスト削減のためには早期離職防止対策が重要

中小企業は費用や人的リソース、認知度が不足しているため、採用市場において不利な状況にあることは否めません。

しかし、採用基準や採用手法、選考プロセスの改善により、採用コストを抑えつつ求職者にアプローチすることは十分に可能です。自社の課題や強みを洗い出し、採用コストの最適化を図りましょう。

加えて、早期離職による採用コストの増加を防止する対策を講じることも重要です。早期離職を防ぐためには、社員の状態に応じてメンタルケアをおこなう必要があります。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、社員の性格や心理状態を把握し、ケアが必要な社員を可視化します。フォロー方法の提案も受けられるため、適切なメンタルケアが可能です。

早期離職を防止し、採用コストを抑えるためのツールとして有用な『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』をぜひご活用ください。詳細は以下よりご覧いただけます。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位