こんにちは。株式会社リーディングマーク「組織心理研究所」の佐藤映です。ミキワメの研究開発、特にプロダクトのロジック開発の協力・助言を担っています。

本日は組織論やマネジメントに関する理論の視点から、みなさんと「理想の1on1」について考えたいと思います。

この記事では、組織論やエンゲージメントに関する流行りの理論を参照しながら、マネジメントにおける1on1の位置づけについて学術的に考えます。

それを踏まえ、具体的にどのようなことを意識して1on1を実施すれば良いのかを探っていく内容です。さらに、1on1を通じて醸成できる以下の内容についても触れています。

- エンゲージメントやウェルビーイングとは何か

- 年間のマネジメントサイクルにおける1on1の位置づけ

- 1on1で意識すべき前提と、具体的な進め方のイメージ

本記事を通じて、1on1の進め方や目的、そして効果的な方法について理解を深めていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。

1on1の重要性と目的

近年、社員同士の1対1の面談や会話が注目されています。

特に、管理職が部下との面談を定期的に行い、マネジメントの一環として細やかなフォローをするスタイルを「1on1」と呼ばれることが多くなっています。

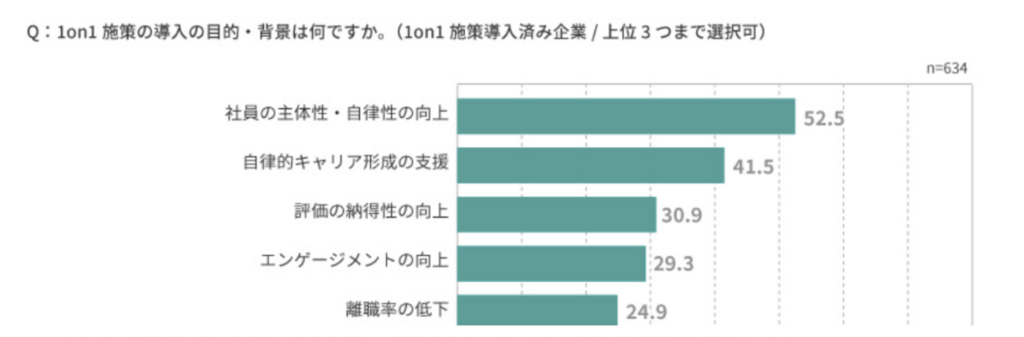

1on1施策をどのような目的で行っているかというアンケート調査によれば、1on1の目的は以下のようなパターンがあるようです。

- 社員の主体性・自律性の向上

- 自律的キャリア形成の支援

- 評価の納得性の向上

- エンゲージメントの向上

- 離職率の低下

これを見ると、1on1施策は社員の一人ひとりが自分の仕事やキャリアについて自律的に捉え、仕事に主体的にコミットしてもらうための施策とわかります。

また、これを通じて社員の仕事への参加意識や納得感を高め、やる気やエンゲージメントを向上することで、生産性を高めつつ、離職を抑制することが狙いであると考えらるでしょう。

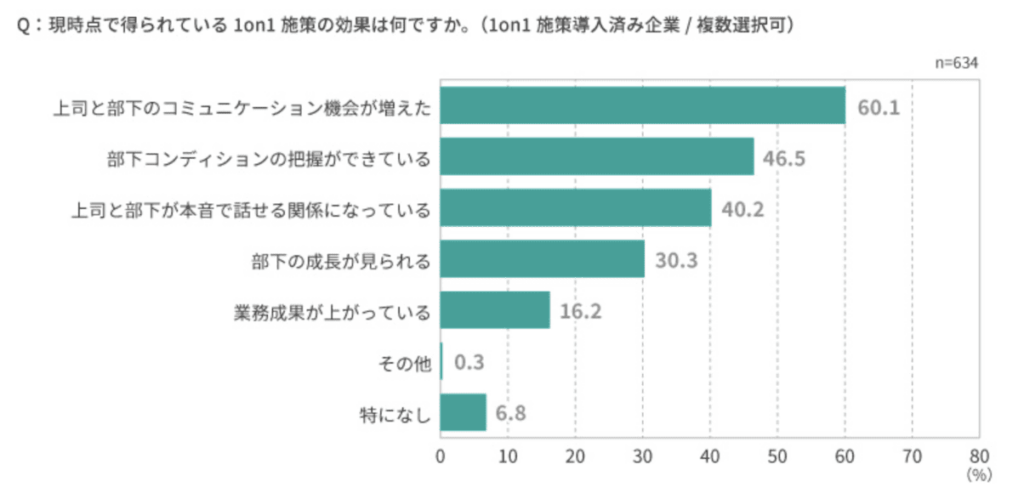

一方で、1on1施策における効果実感のアンケートでは、以下のようなトピックが挙げられます。

- 上司と部下のコミュニケーションの機会が増えた

- 部下のコンディションの把握ができている

- 上司と部下が本音で話せる関係になっている

- 部下の成長が見られる

- 業務成果が上がっている

こちらを見ると、目的とは裏腹に実際の効果実感としては、コミュニケーションの活性化や状況把握がメインになっていそうです。

1on1を行うことの狙いは、社員の自律性の促進でありながら、効果としてはコミュニケーション活性というやや抽象的な感想に終始してしまっているのは、なぜでしょうか。

ここに1on1を適切に行うことの重要性が隠されていると私は考えています。

この目的と効果実感のアンバランスを紐解くために、まずは「なぜ1on1が流行しはじめたのか」という経緯から考えてみることにしましょう。実態を知るには歴史から。

1on1流行の背景

1on1という言葉や施策が流行しはじめたのは、主にシリコンバレーのIT企業での実践がはじまりとされています。その実践には、いくつかの時代的背景も影響があると考えられます。

- 新型コロナウイルスの流行による、気軽な声掛けのハードル向上、働き方の多様化

- ダイバーシティ&インクルージョンの推進による、多様性や個別性への対応

- エンゲージメントやウェルビーイングなどの仕事のやりがいや幸福への注目

- 予測不能な時代(VUCA)という標語のもとに謳われる社員の自律性促進

- 特に日本においては、人材不足および人材流動性の高まりによる、会社の求心力の向上や一人ひとりの生産性向上が求められていること

様々な時代背景やマーケティングメッセージの潮流が影響する中で、個別かつマイクロなマネジメントの強化により、「一人ひとりに注目した生産性」や「やりがい向上」を目指す流れが広がっています。

その結果として、自然と1on1ミーティングへの注目が高まってきたと言えるでしょう。

とはいえ、いきなり個別面談でマネジメントしてくださいと言われても、「どうすればいいのかわからない」という状態は長らく続いているのではないかと思います。

私が実際に関わる企業の中でも、以下のような現場の疑問の声を耳にすることがまだまだ多くあります。

- マネジメントスキルが追いつかない

- 社員の調子が上がらないときにどうしてあげたらいいかわからない

- そもそもそれって管理職の仕事なの?

一部の先進的な企業を除いては、1on1ミーティングはまだまだ新しい文化であり、有益な形での実践や浸透が難しいということが考えられます。

社員の自律性やエンゲージメントを高めるような1on1を定型的に実施するためには、単なる面談テクニックを身につけるだけではなくて、その背景となっているマネジメント全体の考え方をシフトする必要があります。

なぜなら「部下の育成や従業員への関わり方」「コミュニケーション上の言葉遣いや非言語的な振る舞いの機微」には、上司や人事の人材マネジメント全体への心構えや捉え方が反映され、部下や従業員に暗黙に伝わっていくものだからです。

したがって、次のセクションでは「現代的な人材マネジメントがどのように考えられているのか」、一部の理論を紹介しながら考えてみましょう。

現代的なマネジメントの目指すもの

現代のマネジメントは、単に業務を効率的に進めるための仕組みを整えるだけにとどまりません。

変化の激しい時代においては、組織全体が持続的に成長し、個人がやりがいを感じながら働ける環境をつくることが求められています。

そのためには、個々の従業員が主体的に学び、チーム全体が協力して目標を達成できるような「エンゲージメントの向上」や「心理的安全性」の確保が欠かせません。

これらの要素を軸に、どのような組織が理想とされ、どのようなマネジメントがその実現を支えているのかを探っていきます。本セクションでは、その具体的な理論やアプローチについて考察していきましょう。

学習する組織をつくるマネジメント 〜成功循環モデル〜

マネジメントの潮流を考えるためには、まず理想の組織とはどのような状態なのかについて考えなければなりません。

なぜなら集団や組織の状態も流動的で、どのような状態を良しとするかが定位されていなければ、それを形作るためのマネジメントも考えることができないからです。

理想のマネジメントは「理想の組織あってこそ」です。

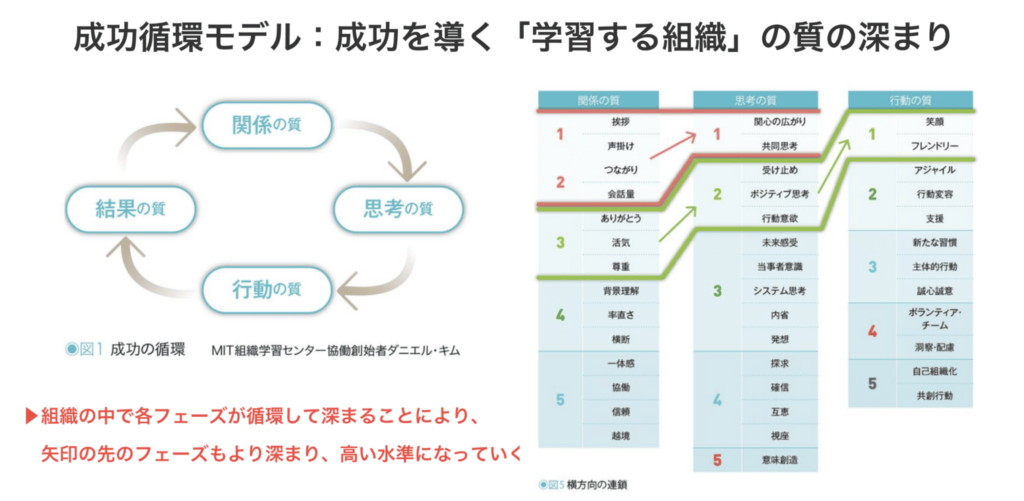

そんな理想の組織に関連する理論について、マサチューセッツ工科大学(MIT)で組織の研究を行うダニエル・キム教授は、The Theory of Success(成功の理論)として述べてくれています。

俗に「成功循環モデル」と呼ばれるこの考え方は、近年では組織論を考える上で参照されることの多い理論モデルです。

成功循環モデルの4つのフェーズ

この理論では、組織の活動の質を4つのフェーズ(関係の質・思考の質・行動の質・成果の質)に分け、それぞれの質の好循環が回って深まっていくことで、「学習を繰り返す生産的な組織が構築されていく」と言われています。

逆に悪循環になってしまうと組織の学習は妨げられ、生産性は停滞していくと言われます。

例えば、関係性は「ただ挨拶をする関係」から始まり、対話を重ねてお互いのことを知ることで深まっていきます。互いへの感謝や尊重がなされるにつれ、相互理解が深まり、率直なコミュニケーションが生じるようになります。

さらには互いに信頼や一体感を共有し、協力しながら、ときに自分の領域を超えて互いに支援し合う状態になるとキム先生は位置づけます。

関係の質が深まっていない状態では、その次のフェーズである思考の質も当然、深まりづらい状態になります。

お互いのことをあまり知らない状態では、協力して課題解決方法を探求したり、互いに当事者意識を持って関わり合うことは難しいですよね。

関係の質が深まることによってはじめて、思考の質が深まる準備が整い、思考の質を深めるアプローチが意味をなすようになります。

さらに思考の質が深まることで、同様に行動の質が深まります。

プラス思考でいられることで、互いにフレンドリーに接する行動を起こせたり、当事者意識を持って考えることができることで、主体的な行動やボランティア的振る舞いにもつながります。

これらの行動を促進し、質を深めることで、成果の質も深まっていくことになります。

このように、「関係・思考・行動・成果」が好循環を起こして深まっていくことで、組織はより深く学習しながら発展していける状態になっていくのです。

より詳細な説明は他所にゆずりますが、このように考えると、学習し続ける組織になるためには、上記の4つのフェーズを深めていくようなマネジメントの基本姿勢と、部下への関わり方を意識しておく必要があるということになるでしょう。

2つの大きな流行の流れ 〜心理的安全性とエンゲージメント〜

現代的なマネジメントにおいて、ぜひ押さえておきたいのが、「心理的安全性」と「エンゲージメント」という2つの用語です。

様々な場所で語られているので、真新しさがなくなってきたものの、多くの誤解も生み出しながら現場で使用されている言葉だと思います。改めて学術的に整理してみましょう。

「心理的安全性 Psychological Safety」という用語は、古くから組織心理学や経営学における組織行動論において議論されてきた言葉です。初めて語られたのは、組織心理学者のエドガー・H・シャイン教授の文献*であるとされています。

近年の注目の背景は、ハーバード・ビジネス・スクール教授のエイミー・エドモンドソン教授が、「チームにおける心理的安全性」に注目した研究を行っていたことと、Google社の社内調査「プロジェクト アリストテレス」*により、生産性向上に寄与する大きな要素として心理的安全性が挙げられたことに起因しています。

エドモンドソン教授は、医療チームのパフォーマンスについて研究する中で、パフォーマンスが高いチームのほうがミスの報告が多いということに気づきます。

なぜミスが多いのにパフォーマンスが高いのでしょうか。そう、「ミスがきちんと報告されている」という現象が関係していることに思い至ったのです。

ここからエドモンドソン先生は、「失敗や対立するアイデアの提出など、チーム内でリスクのある行動をとっても否定されない安心感が共有されている状態」のことを、チームの心理的安全性が高い状態であると定義しました。*

心理的安全性の本質

心理的安全性は、安心安全でぬくぬくとぬるま湯のようなチーム状態を意味するわけではありません。

むしろ高い目標を目指して切磋琢磨する中で、適切に間違いを報告し、異なる意見があればリスクを取ってでも遠慮なく発信できる環境を指します。

そうした対話を通じて議論が活発になり、より良い成果や活動につながります。その結果、チームは学習する組織へと成長していくのです。

- 失敗しても怒られたくないので隠蔽する

- どうせ達成できないので、自分の発言は意味がないから言うのはやめておこう

- 上司が怖いので余計なことは言わないで穏便に過ごそう

このように一人ひとりが保守に走り、情報共有が円滑に行われない組織になっていくと学習は停滞し、生産性は低下してしまいます。

リスクを取ってでも意見を伝える姿勢や、自分の保身だけでなく、チームの目標達成や成長のために行動しようとする当事者意識をチームのメンバーそれぞれが持つことこそが、心理的安全性がもたらす重要な価値です。

心理的安全性が高く、活発な情報共有が行われるチームでは、その他にも様々な良い効果が生まれやすくなります。すなわちエンゲージメントの向上です。

次はこれについて考えていきましょう。

補足ですが、心理的安全性は、ただ無思考に高めればよいという性質のものでもありません。心理学で扱う概念は、どうなれば絶対に良いといったことはないのです。

このあたりは、伊達洋駆先生が「心理的安全性 超入門」で学術研究を参照しながらわかりやすくまとめてくれています。ぜひご参照ください。

2つのエンゲージメントの向上とウェルビーイング

エンゲージメントという用語も、かなりの頻度で見かけるようになっています。人事界隈では、もはや知らない人はいない日常用語のような扱われ方になっていると思います。

一方で、エンゲージメントの学術的な定義や研究の潮流について詳しく知っている人は、実はそんなに多くない所感を持っています。

なぜでしょうか。

先行研究では、従前のエンゲージメント研究の流れと、アメリカのコンサルティング会社によるエンゲージメント概念の混乱が背景にあるとされています。*

俗に言われているエンゲージメントの定義は、実は大きく2種類が存在しています。

1つは、従業員の会社に対する帰属意識やコミットメントを表現するもの。

もう1つは、従業員が仕事に対して高いやる気を感じて取り組んでいる状態、を指しています。

前者は正確には「従業員エンゲージメント」、後者は「ワーク・エンゲイジメント」と定義されます。

ワーク・エンゲイジメントと従業員エンゲージメント

経営や組織の仕事に関わる皆様にとっては、エンゲージメントといえば前者の従業員エンゲージメントを思い浮かべる方が多いと思いますが、学術的により明確な定義が共有されているのは、実はワーク・エンゲイジメントのほうです。

ワーク・エンゲイジメントは、提唱者のシャウフェリ教授らによって以下のように定義されています。

「ワーク・エンゲイジメントは、仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づけられる。エンゲイジメントは、特定の対象、出来事、個人、行動などに向けられた一時的な状態ではなく、仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知である。」*

ポイントは、「仕事に対するもの」であること、そして「やりがいを感じ(活力)、エネルギーを注ぎ(熱意)、集中できる(没頭)状態」であることです。

目の前の仕事に対してコミットできる状態といってもよいでしょう。

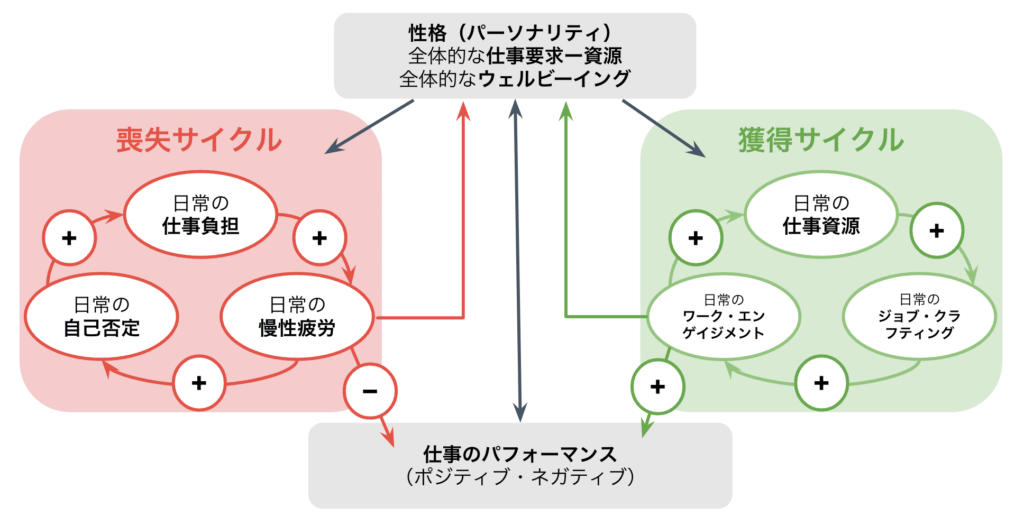

このワーク・エンゲイジメントの概念を巡っては、提唱者のシャウフェリらを中心に2000年代から様々な研究が行われており、その中核には「仕事要求度ー資源モデル(Job Demand-Resource Model:JD-Rモデル)」と呼ばれる理論があります。

仕事要求度ー資源モデル(JD-Rモデル)の概要

JD-Rモデルは、ワーク・エンゲイジメントを促進する(その逆のバーンアウトを抑制する)先行要因について様々に検討している一連の研究モデルです。

これによれば、ワーク・エンゲイジメントは以下の3つの要素が関連しているとされます。

| 1.仕事の資源 | 「仕事の資源」と呼ばれる、仕事をするうえでのエネルギーにつながるような様々な環境要素(裁量の多さや、適切なフィードバックの有無、周囲のサポートの有無、評価の納得性など) |

| 2.個人の資源 | 「個人の資源」と呼ばれる、仕事のエネルギーにつながる個人の価値観要素(楽観性や自己効力感、ストレスからの回復力など) |

| 3.仕事要求度 | 「仕事要求度」と呼ばれる、仕事で身体的・精神的に要求される負担や負荷(物理的負荷やプレッシャー、事故のリスク、要求水準や給与、労働条件など) |

これら3つの要素を適正に循環させ、ワーク・エンゲイジメントを高めることによって、個人や組織にとってより良いアウトカム(※)が促進されます。

※パフォーマンスや生産性、役割外行動の促進、組織への愛着(組織コミットメント)の向上など

ワーク・エンゲイジメントの理論は、それまでの負担軽減やリスクマネジメントを中心とした消極的なメンタルヘルス対策とはうってかわって、新しいポジティブなメンタルヘルスの流れの中で生まれてきた、積極的なメンタルヘルス対策に関わる概念だといえます。

従業員エンゲージメントの定義と特徴

一方で、従業員エンゲージメント(エンプロイー・エンゲージメント)とは何でしょうか。

こちらに関しては研究者によって定義がまちまちなのですが、ざっくり言うと会社や組織、チームへの帰属意識や貢献欲求などポジティブにつながっている状態だと言えます。

クラー教授らは、2008年の論文*で従業員エンゲージメントの概念についての研究を概観しまとめています。

それによれば、従業員エンゲージメントは、組織コミットメント、組織市民行動、フローなど他の学術的概念とは完全に一致しないものの、それらと関連する要素を持ち、明確な定義が確立されていない中で、カーンの定義が参考になるとされています。

カーンは従業員エンゲージメントを「組織のメンバーが自己を仕事の役割に投入すること」として、その認知的・感情的・身体的側面があることを指摘しました。

言い換えると、従業員エンゲージメントは、自分が会社の中で役割があると認識し、気持ち的にも会社に居場所感をもち、身体的(物理的)にもそこに存在しつづけようとする力学のようなものだと考えられます。

従業員エンゲージメントは、会社への愛着や貢献欲求に単純に結びつくというだけでなく、もとを辿れば「会社や仕事に対して自分を結びつけようとすること」と言えます。

カーンはさらに、従業員エンゲージメントが高いことは、個人レベルのポジティブな効果(仕事の質や経験の向上)はもちろん、組織レベルの成長や生産性にもつながると指摘しています。

従業員エンゲージメントを高める要因

他にも、従業員エンゲージメントを高める要因になるものについては、キャリア開発機会の提供、良質なリーダーシップ、エンパワーメント、企業イメージ等が関連するとされています。

従業員エンゲージメントもワーク・エンゲイジメントと同様に個人差が仮定されていて、個人に働きかけることで高めることが可能だと考えられますが、上記の要因についてはより組織的な施策に焦点が当てられているようです。

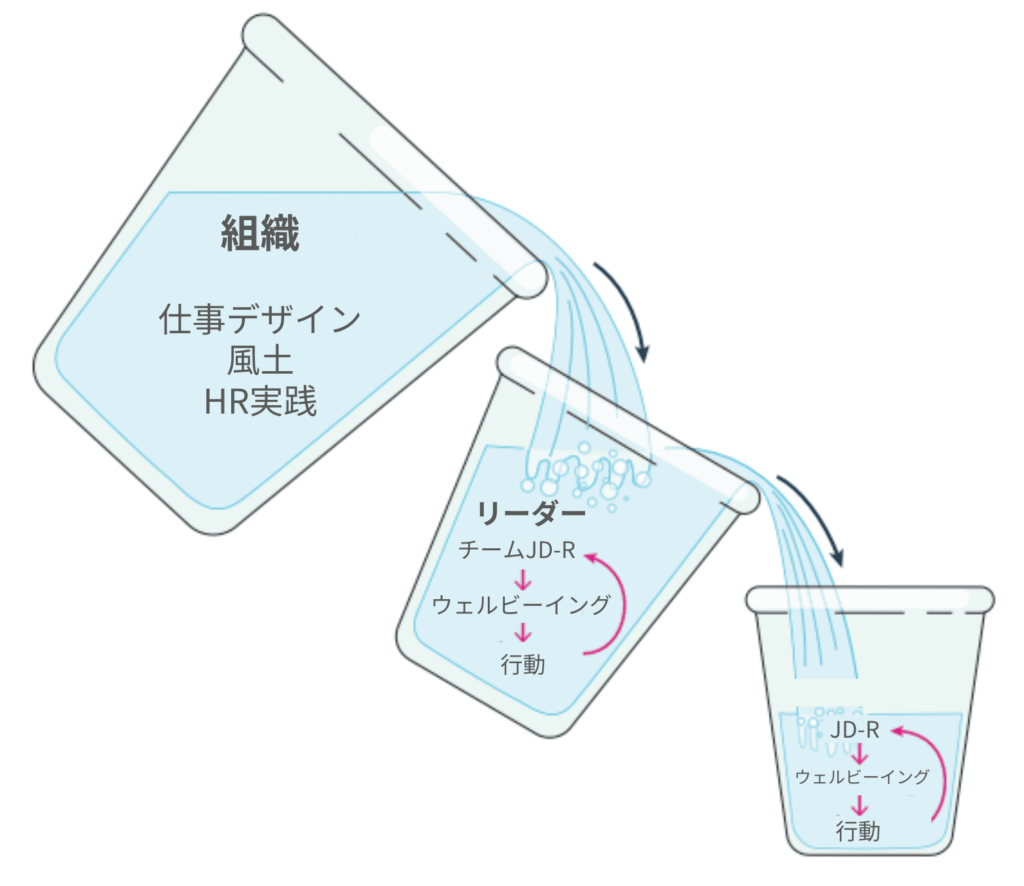

ワーク・エンゲイジメントの提唱者であるシャウフェリらも、2023年の最新の論文で、エンゲージメントを獲得するポジティブな循環を回すことで従業員のパフォーマンスやウェルビーイングが向上する点や、エンゲージメントの階層構造について指摘しています(下図)。

チーム単位の個別のマネジメントの際には個人のエンゲージメントを意識しながら、より中長期的な組織の生産性やエンゲージメント向上においては、チームや組織でのマネジメントの意思統一や仕組みづくりが求められそうです。

※Bakker,AB., Demerouti, A. & Sanz-Vegel,AI. (2023). Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, pp.25–53. より筆者にて翻訳・編集

ウェルビーイング

心理的安全性やエンゲージメントに関連して、最近注目されている概念に「ウェルビーイング(Well-being)」があります。

ウェルビーイングは、もともと世界保健機関(WHO)の憲章のなかで健康についての説明で用いられた言葉であり、以下の文章のなかで使われた言葉です。

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”*

(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。)

現在では、このウェルビーイングについて積極的に研究されたポジティブ心理学の領域のなかで、持続的な幸福感とも読み替えられています(瞬間的で、コストを払うことで得られる幸福(Happiness)と区別されています)。

近年は、環境問題や新型コロナウイルスの流行など、様々な危機にさらされる不確実な世の中になっています。

より長い目で見たサステナブルな働き方や生き方を追求していく必要があるといった世界的な機運に乗って、ウェルビーイングについても再注目されているといって良いでしょう。

ウェルビーイングを構成する要素については、アメリカ心理学会の元会長であるマーティン・セリグマンによるPERMAモデルが有名です。*

- P:Positive emotion:肯定的な感情

- E:Engagement:やりがい、活力

- R:Relationship:良好な人間関係

- M:Meaning:意味、意義、役割

- A:Accomplishment:達成や成長

この5つが満たされることで、持続的に幸福な状態で生きていけるといった考え方です。エンゲージメントが含まれていることも注目ですね。

心理的安全性は人間関係に関わりますし、意義や達成はエンゲージメントの先行要因でもあります。

人生においても、その中心になりやすい仕事においても、上記の要素を満たせているかということが、その後も満足してやりがいをもって働けることにつながっていくとされています。

以上、1on1の背景となる組織づくりや人材のやる気に関わる学術的な概念について紹介してきました。

他にも多くの概念が心理学では検討されていて、働く人がどのように生産性や幸福感を高められるのかということが研究されています。

健康で生産的な働き方を支えるマネジメントの考え方

どんな理論でも共通に支持されている考え方として、働く人が健康かつ生産的に仕事に取り組めるようになるためのマネジメントにおいては、大きく2つの方向性のバランスや両立を意識することが大切だということです。

1つは「やりがい」、もうひとつは「働きやすさ」です。

日本の三隅教授によるリーダーシップのPM理論*では、「P:performance」と「M:maintenance」のバランスを重視することが指摘されており、今日まで多くの研究が近い結論になっています。

仕事を前に進める推進力としてのパフォーマンス機能と、組織の良好な関係性を維持するメンテナンス機能を両立するというわけです。前者が仕事の「やりがい」、後者が人間関係の「働きやすさ」ということになります。

やりがいばかりを追求しすぎると、厳しいブラックなチームになっていきますし、逆に働きやすさばかりを追求しすぎると、ぬるま湯のダラダラした非生産的なチームになってしまいます。

いかに人間関係や一人ひとりのやる気を引き出しながら、高い目標に向かってチームで協力しながら進んでいけるか、ということが問われています。

まとめ

ここまでをまとめます。

生産性を高める好循環をうむ組織をつくるために、従業員のマイクロマネジメントとしての1on1は、以下の要素が重要です。

- 信頼関係を構築する(関係の質を深める)

- 良質なフィードバックを行う(思考の質を深める)

- 具体的な行動目標を自律的に立ててもらい、権限委譲して実行させる(行動の質)

- 職務環境を維持・改善する(仕事要求度の調整・ウェルビーイングの実現)

では上記を進めていくために、どのような1on1を実施すべきなのでしょうか。

次回の記事では、1on1の具体的な方法をお伝えするために、仕事における1on1の位置付けについて整理していきたいと思います。

それでは以下の記事で続きをご覧になってください。

参照サイト・参考文献

*(参照:https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001055/?theme=manager,career)

*Kim, D. (2001). Organization for Learning: Strategies for Knowledge Creation and Enduring Change. Waltham, MA: Pegasus Communications.

*Schein, E. H. & Bennis, W. G. (1965). Personal and Organizational Change through Group Methods: The Laboratory Approach. Wiley.(シャイン・E・H、ベニス・W・G(1969)『Tーグループの実際―人間と組織の変革』(伊東博 訳、岩崎学術出版社.))

*Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Wiley.(エドモンドソン・A・C(2020)『恐れのない組織: 誰もが安心して挑戦できる職場をつくる』 (村瀬俊朗 解説、野津智子 訳、英治出版))

*Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」(https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness#introduction)(参照日:2024-10-07)

*伊達洋駆(2023)『60分でわかる!心理的安全性 超入門』技術評論社.

*Schaufeli,W.B.,Salanova,M.,Gonzalez-Romá,V.(2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, pp.71―92.

*Kular,S., Gatenby,M., Rees,C., Soane,E. & Truss,K. (2008)Employee Engagement: A Literature Review, Kingston University Working Paper Series, No.19.

*Bakker,AB., Demerouti, A. & Sanz-Vegel,AI. (2023). Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, pp.25–53. ※翻訳は講演者

*Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY. Simon and Schuster.

*Seligman, M. E. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. New York, NY. Simon and Schuster.

*Donaldson SI, van Zyl LE and Donaldson SI (2022) PERMA+4: A Framework for Work-Related Wellbeing, Performance and Positive Organizational Psychology 2.0. Frontiers in Psychology, 12:817244.

*公益社団法人日本WHO協会. 『世界保健機関(WHO)憲章とは』(https://japan-who.or.jp/about/who-what/identification-health/)(参照日:2024-10-07)

*三隅二不二(1963)組織体におけるリーダーシップの構造, 教育・社会心理学研究 4 (2), pp.115-127.

*Jim Clifton & Jim Harter. (2019) IT’S THE MANAGER: Moving From Boss to Coach, Gallup,Inc. (古屋博子訳,2022『ザ・マネジャー 人の力を最大化する組織をつくる ボスからコーチへ』)

*Ryan, Richard M., and Edward L. Deci.(2017) “Self-determination theory.” Basic psychological needs in motivation, development, and wellness.

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位