- 感情労働の定義や職種例

- 感情労働が注目されている背景

- 感情労働が企業に与える影響

- 企業が取り組むべき感情労働の対策

感情労働とは、仕事の一環として自身の感情を管理し、他者に対して適切な態度が求められる労働のことです。

感情労働は従業員のメンタルヘルスに大きな影響を与え、長期的には職場環境の悪化や生産性の低下につながるリスクがあります。休職・退職者が増加する恐れもあるので、企業は可能な限り早急に対策を取らなければいけません。

本記事では感情労働の実態をはじめ、具体的な職種例やバーンアウトとの関係、企業に与えるリスクなどを詳しく解説します。

企業が取り組むべきメンタルヘルスの施策もお伝えするので、ぜひ最後までご覧いただき従業員の負担軽減と職場環境の改善に役立ててください。

感情労働とは?定義と意味を簡単に解説

感情労働とは、仕事の一環として感情をコントロールし、適切な態度や振る舞いを求められる仕事を指します。英語では「emotional labor」と呼ばれ、1983年にアメリカの社会学者アーリー・ラッセル・ホックシールドによって提唱されました。

また、日本赤十字看護大学の武井教授は、感情労働を「職務として表情や声や態度で適正な感情を演出することを求められる仕事」と定義しています(※)。

つまり、感情労働は単に「感情を使う仕事」ではなく、組織のルールや社会的な期待に基づき、特定の感情表現を維持することが求められる仕事と言えるでしょう。

ホックシールドの著書『The Managed Heart』では、感情労働が精神的ストレスや疲労の原因になると指摘されています。感情労働に従事する人々には肉体労働や頭脳労働と異なるストレスがかかるため、企業側は従業員の負担軽減に取り組むことが重要です。

※引用:感情労働の本質に関する試論 ―A. R. Hochschildの所論を中心として p277

感情労働には「表層演技」と「深層演技」がある

感情労働には、「表層演技(サーフェス・アクティング)」と「深層演技(ディープ・アクティング)」の2つの方法があるとされています。

表層演技は実際の感情と異なる感情を表面的に取り繕う方法で、深層演技は内面から感情を作り出し、自然に表現する方法です。

「求められる感情をどのように表出するか」に違いがあるため、以下の表で詳しく確認してみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 感情労働の方法 | 定義 | 例 |

| 表層演技 | ・表面的に感情を取り繕う方法 ・実際の感情とは異なる態度を演じること | ・接客業で不機嫌な気分でも笑顔を作る ・コールセンターのオペレーターが冷静な口調で話す |

| 深層演技 | ・内面から感情を変化させ、自然に適切な感情表現をする方法 | ・看護師が患者に共感し、本心から寄り添った対応をする ・カウンセラーが相手に寄り添い、相談に乗る |

感情労働ではどちらも必要ですが、表層演技に頼りすぎると精神的な疲労が蓄積しやすくなります。深層演技を取り入れれば、感情の不一致によるストレスを軽減できるため、より自然な形で業務に取り組めるでしょう。

しかし、深層演技も自己の感情を変化させる必要があるため、長期的には心理的な負担につながる可能性があります。

感情労働と肉体労働の違い

肉体労働は感情労働と同じ労働形態の一つですが、求められるスキルと負担の種類に違いがあります。

肉体労働は体を動かすことで業務を遂行する仕事を指し、主に体力や技術的なスキルが求められるのが特徴です。一方、感情労働は対人関係において感情をコントロールし、適切に表現する能力が必要とされます。

双方の違いを以下の表にまとめました。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 労働形態 | 特徴 | 職種の例 |

| 肉体労働 | ・身体を使って行う仕事 ・筋力や体力が求められる | ・建設業 ・農業 ・工場作業 ・物流業など |

| 感情労働 | ・感情をコントロールし、適切な態度や振る舞いを求められる仕事 | ・接客業 ・医療、介護職 ・教師・コールセンター業務など |

肉体労働は、長時間の作業や重量物の運搬による身体的な疲労が蓄積しやすいですが、感情労働は、顧客対応や対人関係による精神的なストレスが大きな負担となります。

職場環境を改善するためには、感情労働と肉体労働の違いを理解し、適切な対策を取ることが大切です。

感情労働と頭脳労働の違い

頭脳労働も、感情労働や肉体労働と並ぶ労働形態の一つです。感情労働と頭脳労働の違いは、「業務の中心が感情か知識か」という点にあります。

頭脳労働は、知識や思考力を活用して業務を遂行する仕事を指し、論理的思考や専門知識が必要です。一方、感情労働は感情をコントロールし、適切に表出するスキルが求められます。双方の違いを以下の表で見てみましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 労働形態 | 特徴 | 職種の例 |

| 頭脳労働 | ・知識や思考力を活用して業務を遂行する仕事 ・論理的思考力や専門知識が求められる | ・研究職 ・エンジニア ・弁護士 ・会計士など |

| 感情労働 | ・感情をコントロールし、適切な態度や振る舞いを求められる仕事 | ・接客業 ・医療、介護職 ・教師 ・コールセンター業務など |

頭脳労働は、長時間のデスクワークや高度な思考を求められるため、知的疲労が蓄積しやすいのが特徴です。一方で感情労働は、対人関係のストレスや感情の抑制による精神的な負担が主な課題となります。

なかには、医師やカウンセラーのように感情労働と頭脳労働が組み合わさる職種もあり、企業側はどちらの負担も考慮した労働環境を整備しなければいけません。

従業員のストレスを適切に管理し、メンタルヘルスをサポートしていきましょう。

感情労働が注目されている背景

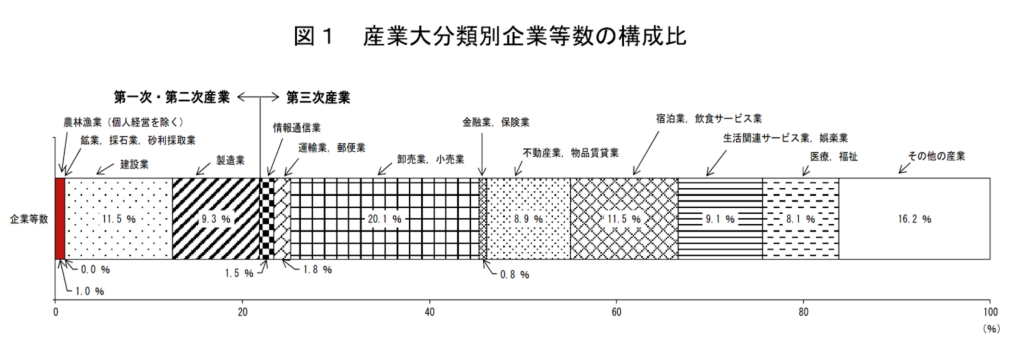

感情労働が注目されている背景には、日本の産業構造の変化が関係しています。

現代の日本は第3次産業中心の社会へとシフトしており、総務省の経済センサス活動調査によると、「第3次産業で全産業の約8割を占めていること」が判明しました。

参考:総務省 | 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 結果の要約 p2

第3次産業の労働人口は約73%にも及び、今後も増加が予想されています。第3次産業は感情労働が求められる業種にあたるため、労働人口の増加とともに感情労働の注目度が高まっていると言えるでしょう。

また、南山経営研究では、企業における「顧客第一主義」を軸としたビジネスモデルへのシフトも、感情労働が注目される要因だと示唆しています。

顧客に選ばれる基準として「顧客満足度」が定着し、製品やサービスだけでなく従業員の対応品質にまで高いレベルが求められるようになりました。

SNSの発展によって顧客対応のミスが瞬時に拡散されることも少なくなく、ブランドイメージを守るために過度な感情労働を求める企業も増加しています。

顧客第一主義の考え方が主流になった現代では、カスタマーハラスメント(カスハラ)も増加傾向にあります。

過剰なクレームや無理な要求に対応する従業員が増えたことで、感情労働の負担が社会的な問題として認識されるようになりました。

感情労働が求められる職種・職業の具体例5選

感情労働は、対人関係が中心となる職業です。具体的な職種としては以下が挙げられ、それぞれ求められるスキルも異なるのが特徴となります。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 職種 | 感情労働の例 | 求められるスキル |

| 接客業・サービス業 (販売員、飲食店スタッフ、ホテルスタッフ) | ・クレーム対応時でも笑顔を崩さず、冷静に対応する ・長時間の接客でも疲れを見せず、常に明るい態度を維持する | ・笑顔 ・礼儀正しい接客 ・感情を表に出さない冷静な対応力 ・クレーム対応力 |

| 医療・介護業 (看護師、医者、介護士) | ・患者や家族の不安を和らげるため、冷静かつ温かい態度を保つ ・過酷な勤務状況でも、常に患者に対して優しく接する | ・患者や家族への共感力 ・冷静な判断力 ・ストレス耐性 |

| 教育・保育業 (教師、保育士) | ・児童や生徒が感情的になっても、冷静に対応し適切な指導を行う ・保護者からのクレームに対しても、感情を抑えて誠実に対応する | ・生徒や園児への理解力 ・忍耐力 ・感情的な態度にも冷静に対応する力 |

| カスタマーサポート (コールセンター、カスタマーサービス) | ・理不尽なクレームでも感情を抑え、丁寧に対応する ・電話口で怒鳴られても、冷静に対応し適切な解決策を提示する | ・理不尽な顧客にも丁寧に応答するスキル ・忍耐力 |

| 福祉・心理支援 (カウンセラー、ソーシャルワーカー) | ・利用者の悩みや苦しみを受け止め、精神的負担を和らげる ・自殺願望を持つ人の相談を受け、慎重かつ冷静に対応する | ・相手への共感力 ・感情に流されない、適切なアドバイス力 |

ここからは、各職種における感情労働の具体例や課題などを詳しく見ていきましょう。

1. 接客業・サービス業(販売員、飲食店スタッフ、ホテルスタッフ)

飲食店やホテルといった接客・サービス業では、顧客に対して常に丁寧で礼儀正しい対応が求められます。たとえ自分の体調や気分が優れなくても、顧客の満足度を優先し、明るく親しみやすい態度を保つことが重要です。

とくにクレーム対応などの場面では、感情を抑えつつ相手に寄り添う姿勢が求められるでしょう。そのため、接客業やサービス業で感情労働を続けるには、表層演技と深層演技を適切に使い分ける必要があります。

2. 医療・介護業(看護師、医者、介護士)

看護師や医者といった医療従事者は、患者やその家族に対して冷静かつ優しく接することが求められます。とくに患者が不安を抱えている場面では、適切な言葉を選び、安心感を与える対応が必要となるでしょう。

介護士も、利用者の体調や精神状態に寄り添いながら、丁寧な対応をしなければなりません。身体的な介助だけでなく、利用者が快適に過ごせるよう精神的なサポートも求められるため、高い感情労働が伴います。

医療や介護の現場ではストレスフルな人々と接するため、感情労働のなかでも高い共感力が必要です。

3. 教育・保育業(教師、保育士)

教師は、生徒一人ひとりの学習状況や生活態度に気を配りながら指導を行う必要があります。授業を進めるだけでなく、生徒や保護者との関係を良好に保ち、信頼関係を築かなければいけません。

ときには、生徒の問題行動に対処したり、保護者からのクレームに対応したりといった業務も発生するため、精神的な負担が大きいでしょう。

また保育士も、園児の成長を見守りながら安全かつ楽しい環境を提供する役割を担っています。子どもは泣いたり怒ったりと感情表現が激しいですが、どのような状況でも感情をコントロールし、冷静に対応することが大切です。

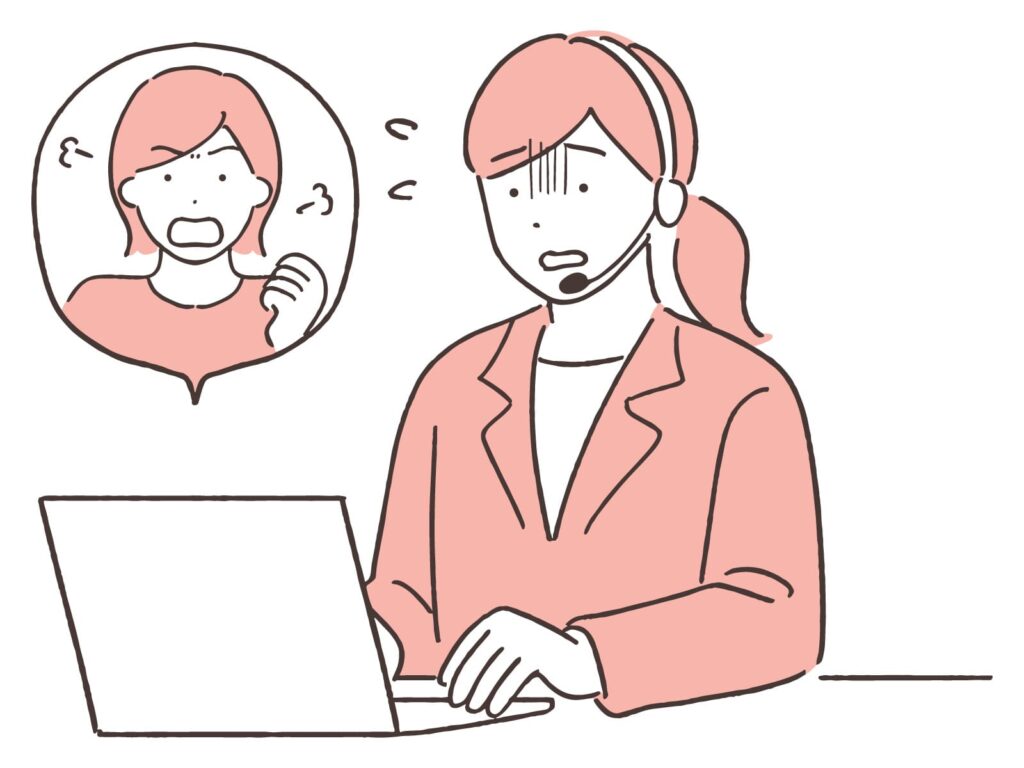

4. カスタマーサポート(コールセンター、カスタマーサービス)

カスタマーサポートは顧客対応が主な業務となるので、感情労働の負担が大きくなる傾向にあります。電話やチャットを通じた対応では顔が見えない分、声のトーンや言葉遣いに注意し、安心感を与える必要があるでしょう。

とくにクレーム対応では、理不尽な要求や怒りの感情をぶつけられることも少なくありません。しかしカスタマーサポートは、いかなる状況でも冷静かつ丁寧な対応が求められます。

5. 福祉・心理支援(カウンセラー、ソーシャルワーカー)

福祉・心理支援の仕事では、相手の感情を受け止めながらも自分自身の感情をコントロールし、冷静な対応を維持することが大切です。深刻な悩みを抱えた人との関わりが多いため、共感しすぎると自分の精神的な負担が大きくなるリスクがあります。

そのため、カウンセラーやソーシャルワーカーの感情労働対策には、従業員自身のメンタルケアが重要です。定期的に専門家の指導やメンタルヘルス研修を取り入れれば、感情労働によるストレスを軽減できるでしょう。

感情労働によって引き起こされるバーンアウトとは

感情労働によって引き起こされる代表的な問題の一つが、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」です。バーンアウトとは、長期間にわたる過度なストレスや負担によって心身ともに疲弊し、仕事に対する意欲やエネルギーを失ってしまう状態を指します。

バーンアウトの代表的な症状を以下にまとめたので、従業員に兆候が見られないか確認しておきましょう。

| バーンアウトの代表的な症状 | 具体例 |

| 感情の枯渇 | ・共感の態度を示さない ・冷淡な態度になる |

| モチベーションの低下 | ・仕事に対する意欲がなくなる ・無気力になる |

| 身体的不調 | ・頭痛、不眠、胃痛などのストレス症状が現れる |

| 人間関係の悪化 | ・同僚や顧客とのコミュニケーションが減少する |

とくにクレーム対応の多い職種や表層演技が続く職種では、バーンアウトのリスクが高まります。企業の対策が不十分だとバーンアウトの症状が悪化し、離職者や休職者の増加を招く恐れがあるため注意が必要です。

感情労働とバーンアウトの関係については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

感情労働が企業に与える影響・リスク

感情労働が企業に与える影響は、決して小さくありません。適切な対策を講じなければ、以下のようなリスクが生じる恐れもあります。

ここでは、感情労働が引き起こす具体的なリスクについて詳しく見ていきましょう。

従業員のストレス増加

感情労働の負担が大きい職場では、従業員のストレスが増加しやすくなります。理不尽な要求や感情的な暴言を受けることも多く、従業員にとっては大きな心理的負担になるでしょう。

実際に以下の論文では、感情労働がストレスをもたらすことが示されています。

感情のコントロールにはエネルギーが必要となり、感情の抑制は大きな心理的な負荷を生むことがわかっています。

心理的ストレスにも結び付きやすいですが、感情労働では自分の感情や体調に関係なく、必要に応じて感情を制御し続けなければいけません。

参考:東京成徳大学応用心理学部福祉心理学科准教授 関谷 大輝 | 自治体行政の視点 公務のストレス対策には「感情労働」の視点も︕(PDF)

ストレスが増加すると、集中力の低下や判断ミスが増えるだけでなく、頭痛や不眠といった身体的な不調を引き起こす可能性もあります。

バーンアウトにつながるとも指摘されているので、企業は従業員のストレスを早期に把握することが大切です。

感情労働によってストレスが発生する理由や、企業に与えるリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。効果的な対策を知りたい方は、ぜひチェックしてみてください。

モチベーションの低下

感情労働では、日々感情を抑えて業務をこなすため、次第に仕事への意欲や熱意を失うことがあります。自己表現の自由が制限されることで、モチベーションやエンゲージメントが低下しやすくなるのが課題です。

従業員のモチベーションの低下は、企業のパフォーマンスに直結します。以下の論文では、ストレスが仕事の意欲に影響し、生産性の低下を招く恐れがあると示されています。

厚生労働省が実施した労働者健康状況調査によると、労働者全体で仕事や職業生活での不安やストレスがあると回答したのは約58%でした。

ストレスの原因としては「職場の人間関係」がもっとも多く、次いで「仕事の質の問題」、「仕事の量の問題」、「会社の将来性の問題」、「仕事に対する適性の問題」となっています。

このことからストレスの増加は仕事へのモチベーションに影響し、過度なストレスは生産性の低下につながると予測できるでしょう。

このように、感情労働の負担が大きい職場では従業員のモチベーション低下を招き、結果として企業全体のパフォーマンス低下を引き起こすリスクがあります。

従業員のエンゲージメントを改善したいと考えている企業は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

-320x180.jpg)

休職・退職者の増加

感情労働によるストレスが蓄積すると、最終的に休職者や退職者が増加するリスクがあります。過度な感情労働は心身的な疲労を招くため、業務の継続が困難になることも少なくありません。

実際に「感情労働者の早期離職に関する研究の概観」では、感情労働が多い職種ほど早期離職率が高いことが示唆されています。

サービス業や教育・学習支援業などの産業では、就職後3年以内の離職率が4割を超えており、社会福祉・医療・教育などの現場でも早期離職率の高さが窺えます。

早期離職率が高い職種には、「顧客に直接関わる業務で、感情管理が求められること」が共通点として挙げられるので、感情労働との離職との関連性が高いと考えられるでしょう。

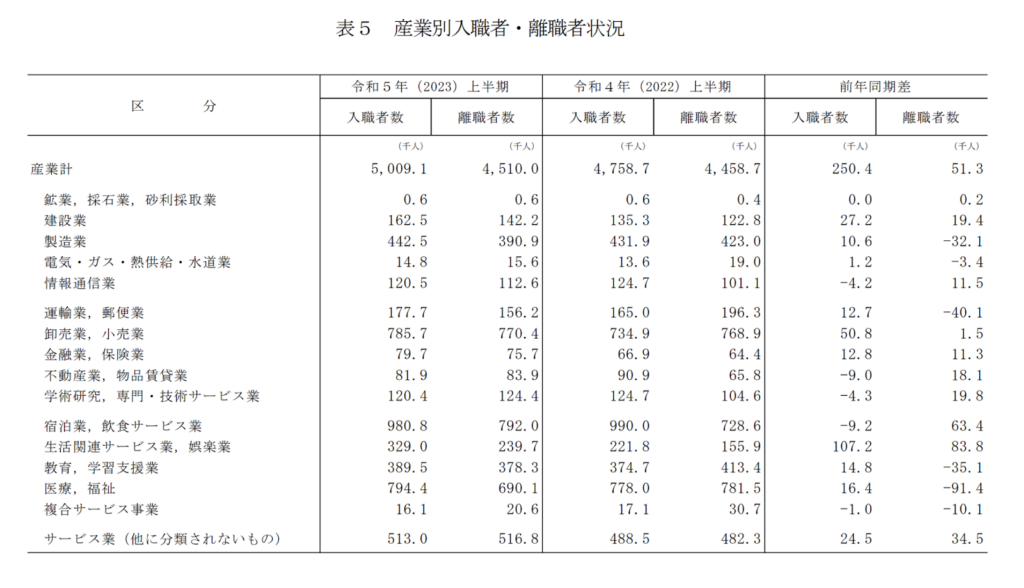

また、厚生労働省の「産業別の入職と離職の状況」でも以下のようなデータが算出されており、感情労働が求められる職種の退職者が多いことがわかりました。

令和5年1年間でもっとも離職者数が多かったのは、宿泊業・飲食サービス業で142万2,700人。次いで卸売業・小売業の135万4,600人、医療・福祉の115万7,100人でした。

いずれも感情労働に分類される業種であり、他の業種に比べて離職者数が多い傾向にあります。

離職者や退職者が増加すると人手不足の問題が深刻化し、採用コストや教育コストの増加につながります。

また、経験のあるスタッフが退職することで業務の質が低下したり、残った従業員の負担が増えたりといった悪循環が生まれる可能性もあるでしょう。

感情労働が向いている人の特徴

感情労働が求められる職種には、他者とのコミュニケーションが必要不可欠です。具体的に感情労働が向いている人の特徴としては、以下が挙げられます。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 感情労働が向いている人 | 特徴 |

| 共感力が高い人 | ・顧客や患者、利用者の気持ちを理解し、適切な対応ができる ・ストレスを抱え込まないよう、適度な距離感を保てる |

| 感情のコントロールが得意な人 | ・自分の感情を抑え、冷静に対応できる ・怒りやイライラを表に出さず、落ち着いた対応ができる |

| 人との関わりにやりがいを持てる人 | ・相手の気持ちを汲み取り、適切な言葉を選びながら会話を進められる ・相手のニーズに応えることに喜びを感じられる |

| ストレス耐性がある人 | ・気持ちをすぐに切り替える(オンオフの切り替えが早い) ・仕事とプライベートをしっかり分けられる |

| 他人との境界線が明確な人 | ・顧客や患者など、相手と適切な距離を保ちつつ対応できる |

感情労働に向いている人は、「共感力・感情のコントロール能力・コミュニケーション能力・ストレス耐性」といったスキルを持ち合わせています。企業側も、こうした特性を持つ人材を適材適所に配置することが重要です。

感情労働に向いている人の特徴は、以下の記事で詳しく解説しているので、最適な人材配置を叶えたい企業はぜひ参考にしてください。

企業が取り組むべき感情労働の対策5選

感情労働による影響を最小限に抑えるには、企業が適切な対策を講じることが大切です。ここでは、企業が取り組むべき感情労働の対策を以下5つ紹介します。

従業員が安心して働ける職場環境の整備は、従業員のモチベーション維持や離職率の低下につながります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

カスタマーハラスメント対策のマニュアル策定

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が従業員に対して理不尽なクレームをつけたり過剰な要求を行ったりすることです。カスタマーハラスメントは、従業員の精神的なストレスとなり、バーンアウトやモチベーションの低下を引き起こすリスクがあります。

企業がこれらの課題を解決するには、カスタマーハラスメント対策マニュアルを策定することが大切です。企業内でカスタマーハラスメントの明確な基準を定め、従業員が適切に対応できるよう準備しておきましょう。

一例として、厚生労働省ではカスタマーハラスメントの判断基準を以下のように定めています。

〈カスタマーハラスメントの判断基準〉

①顧客の要求が妥当か:顧客の主張について事実関係や因果関係を確認したうえで、根拠に基づく要求かどうか判断します。自社の過失や商品の欠陥がなければ、顧客の要求に応える必要はありません。

②顧客の要求を実現するための手段や態度が適切な範囲内か:要求内容の妥当性を確認すると同時に、要求実現に向けた手段や態様が社会通念に照らして適当な範囲か確認します。

例)長時間のクレームは、業務の遂行に支障をきたすため妥当性がないと言えます。妥当性があっても、言動が暴力的・威圧的・差別的・性的である場合は不適当と判断可能です。

不当なクレームは従業員のストレスだけでなく、企業にとっても金銭的・時間的損失を招くと予測されています。カスタマーハラスメントの対策マニュアルを策定すれば、従業員が働きやすい職場環境を整備することが可能です。

カスタマーハラスメントマニュアルの策定を通じて職場環境の整備に取り組んでいる事例として、全日本空輸株式会社(ANA)を紹介します。

ANAグループでは、航空業界におけるカスタマーハラスメントの具体例を9つ定義しており、行為例に基づく対応方法や社内ガイドラインを整備しました。

策定したガイドラインを基に全社員教育を実施し、組織的に毅然とした対応をとる姿勢を明確にしています。

施策の実施前はカスタマーハラスメントに対しての対応に苦戦していましたが、ガイドライン策定後は一貫性のある組織的な体制を構築できました。

参考:TOKYOノーカスハラ支援ナビ | 社会の動きに合わせたカスハラ対策の推進で、いきいきと働くことのできる職場環境の整備を図る【全日本空輸株式会社】

このようにカスタマーハラスメントマニュアルの策定は、従業員が適切な対応を取り、組織として一貫した対応を示すために重要な手段と言えるでしょう。

AIツールを使った感情労働者のストレスチェック

カスタマーハラスメントは、従業員のストレスを誘発する原因の一つです。従業員のなかにはストレスを抱え込み、退職や休職を選んでしまう人も少なくありません。

従業員のメンタルヘルスをチェックするには、AIツールの活用が有効です。組織サーベイをはじめとするAIツールを活用すれば、感情労働者のストレス状態をリアルタイムでチェックし、迅速に対応できるようになります。

実際に以下の論文では、ストレスチェックが従業員のメンタルヘルス対策に効果的であると示されています。

2018年度には、メンタルヘルス対策の一環として62.9%の事業場がストレスチェックを実施しており、職場環境改善の取り組みとして一定の効果があるとわかりました。

しかし、従業員が強いストレスを感じる要因は「仕事の質・量」が 59.4%ともっとも多く、企業にはストレスチェックと同時に仕事の質や量に対する取り組みが求められます。

従業員のストレスを軽減するには、ストレスチェックでデータを収集するだけでなく、仕事の質や量を考慮し直すことも大切です。

ストレスチェックは、感情的な負荷がかかるタイミングやトリガー要因の特定にも役立つので、効果的に活用していきましょう。

ストレス耐性も人によって違いがあります。ストレス耐性を見極めるポイントや高める方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

メンタルヘルス研修の実施

感情労働の負担を軽減するためには、従業員自身がストレスの対処法を学ぶことも重要です。具体的にはメンタルヘルス研修が有効で、以下のような学習機会を提供するとよいでしょう。

〈メンタルヘルス研修の具体例〉

- ストレスマネジメント:ストレスの仕組みや対処法を習得

- リラクゼーション技術:呼吸法やマインドフルネスなどリラックスするための方法を習得

- 感情のコントロール:クレーム対応や対人ストレスを和らげる方法を習得

感情労働が求められる業界・職種では、ストレスを適切に発散する方法を知ることが大切です。メンタルヘルス研修を通じて従業員自身が精神をケアする方法を学べば、職場でのストレスを低減できるでしょう。

相談窓口の整備

感情労働の対策には、従業員が気軽に利用できる相談窓口の整備も有効です。相談窓口があれば、従業員がストレスを感じたりカスハラに遭遇したりしたときに迅速なサポートを受けられ、問題の早期解決が可能になります。

従業員に対して心理的安全性を提供できるので、感情労働によるストレスを和らげ、安心して働ける環境を整備できるでしょう。

従業員のメンタルヘルス対策の一環として、相談窓口を設けているモスフードサービスの事例を紹介します。

モスフードサービスには、人事部門を中心に精神保健福祉士や国家資格キャリアコンサルタントといった専門家が在籍しており、メンタルヘルス不調者への対応や休職者への職場復帰支援を続けてきました。

また、非常勤の産業医や保健師による「健康相談室」も設置されており、心身の不安や健康診断結果に関する相談に対応しています。保健師への相談は、人事部門を通さず自由に利用でき、匿名性を担保しているのが特徴です。

社内の相談窓口は従業員にも広く周知されており、早期相談を促すことで、問題が深刻化する前に対応できるよう工夫されています。

相談窓口の担当者は、専門のカウンセラーや人事担当者など、従業員が安心して話せる相手にするのが理想的です。

また、匿名で相談できる窓口なら、従業員も自分の悩みや不安を素直に話しやすくなると考えられます。

産業医や専門家との連携強化

感情労働によるリスクを最小限に抑えるには、産業医や専門家との連携を強化するのも効果的な手段です。

たとえば産業医が在籍していれば、従業員の健康状態を総合的に把握し、適切なアドバイスを提供できます。ストレスや過労が原因となる身体的・精神的な症状に素早く対処できるので、感情労働による休職や退職を未然に防げるでしょう。

また、心理カウンセラーと連携すれば、感情労働者に対して必要な治療やサポートを提供できます。

カウンセラーとの連携で従業員のストレスチェックに努めている事例として、アルビス株式会社を紹介します。

アルビス株式会社では、もともとメンタルヘルス不調者への対応として、外部EAP機関を通じて面談やフォローできる体制を確立していました。ストレスチェック制度を導入するにあたり、既存の体制と連携する「2階建て方式」を採用。

1階部分では従来どおりメンタルヘルス不調者への対応を行い、2階部分ではストレスチェック制度を通じて、メンタルヘルス不調に陥る前の一次予防を目指しています。

ストレスチェックは質問紙形式で実施され、実施後には医師面接の前にカウンセラーとの事前面談が設けられているのが特徴です。

外部EAP機関には「メンタルヘルス産業医」が在籍しており、休業が必要だと判断された場合には、情報共有のうえ面談が実施されます。

外部EAP機関には電話や手紙での相談窓口もあるので、人事部門を通さずに直接相談できるのがポイントです。

このように産業医や専門家との連携を強化すれば、従業員が心身の健康を維持しながら働ける環境を整えられます。企業は、専門家の知見を活用しながらメンタルヘルス対策を継続的に強化していくことが重要です。

ストレスチェックの具体的な取り組みを確認したい方は、以下の記事をご覧ください。「人事主導型」と「従業員参加型」に分けて、企業の活用事例を紹介しています。

従業員のストレスチェックなら『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』

感情労働による負担を軽減し、従業員のメンタルヘルスを守るためには、定期的なストレスチェックが欠かせません。従業員のストレスチェックを効率的に行いたいなら、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を活用してみてはいかがでしょうか。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、従業員のストレス状態や心理的負担を可視化できるサーベイツールです。無料で利用できるストレスチェック機能も備えており、複数のツールを使う必要がありません。

関連記事:『ミキワメAI』のストレスチェックとは?法令準拠の検査と組織分析で離職を防ぐ|ミキワメラボ

従業員の心身の状態をスコアリングし、ストレスや感情労働による負荷を早期に特定できます。3分間という短時間で手軽に実施できるため、高頻度な調査でも負担になりません。

タイムリーに従業員の状態変化に気づけるので、手遅れになる前に適切な対策を講じられるでしょう。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入メリット

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、従業員のメンタルヘルスの状態を定量的に把握できるのが最大のメリットです。一人ひとりの心身の不調を数値化できるので、具体的な改善策を講じやすくなります。

また、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』では、社員の心理状態や性格に応じたサポート方法のアドバイスを受けられるのも特徴です。

セルフマネジメントの手法も提示されるので、従業員の自立自走を助けてくれるでしょう。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の特徴や活用方法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入事例

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を従業員のストレスチェックに役立てている企業として、株式会社エターナルキャストの事例を見てみましょう。

株式会社エターナルキャストでは、入社後1年以内の離職率85%以上という状況を改善するため、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』を導入しました。

いままでは離職の原因を分析できていない状態でしたが、『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の導入により、離職の原因分析体制が整いました。

運用では本部の人事部や福祉事業部、現場責任者が管理権限を持ち、ケアが必要な従業員に対してアプローチしています。

導入後には、性格検査で自己理解に気づきがあったという声や、自身では気づかなかった深層部分のストレスに気づけたという声が挙がるようになりました。

今後は『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』の結果をもとに、ストレス値の高い従業員に対して迅速にケアできる体制を構築していく方針です。

このように『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は、従業員のストレスチェックだけでなく従業員自身のセルフケアにも役立ちます。

他の『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』導入事例を確認したい方は、下記の資料や記事をチェックしてみてください。

感情労働の対策にはパルスサーベイでストレスチェックを活用!

感情労働とは、従業員が自身の感情をコントロールしながら適切な態度を求められる仕事のことです。感情労働は従業員のストレスを誘発しやすく、企業にとってもパフォーマンスの低下や退職者の増加といったリスクがあります。

感情労働による影響を最小限に抑えるには、カスタマーハラスメント対策のマニュアル策定や、パルスサーベイによるストレスチェックなどが有効です。

とくにパルスサーベイを活用すれば、従業員の心理的な状況を継続的にモニタリングできます。

『ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ』は実名制のサーベイツールで、短時間かつ高頻度で実施できるため、従業員の状況をリアルタイムに把握できるのが魅力です。

ツールについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下から資料をダウンロードしてみてください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位