休み明け、とくにゴールデンウィーク(GW)や年末年始などの長期休暇のあとに「会社を辞めたい」と感じる社員は意外と多いことをご存じでしょうか。

人事担当者にとって、休み明けは単なる「憂鬱な気分」で片づけられないリスクをはらんだタイミングです。特に、新年度や新体制がスタートして間もない5月や1月は、早期離職やモチベーション低下が一気に顕在化する危険な時期でもあります。

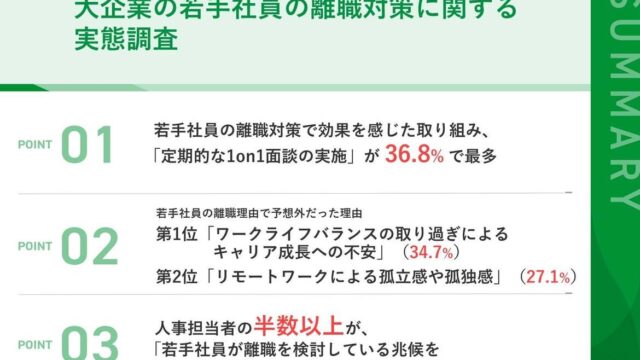

本記事では、休み明けに社員の離職意欲が高まる理由や、離職が起こりやすい職場の特徴を整理します。そのうえで、人事部門が実践すべき具体的な防止策を解説し、社員の定着率を高めるために有効なアプローチをご紹介。

日頃から社員のメンタル状況を把握し、離職の兆候をいち早く察知するための仕組みづくりにも触れますので、ぜひ参考にしてください。

休み明け・連休明けに“辞めたい”と感じる人は約6割!8割超が“出勤に抵抗感”あり

休み明け・連休明けに離職を検討する社員の数は意外と多く、ある調査では、若手社会人(20~35歳)の約6割が「連休明けに仕事を辞めたい」と感じた経験があると答えています(※1)。

また、 全国20〜50代の男女550名を対象とした調査においては、休み明けの出勤に対して約8割が「何らかの抵抗感を抱いたことがある」と回答しました(※2)。

別の調査では、 社会人300人中約9割が「連休明けは仕事のモチベーションが下がる」と回答(※3)。

過去には10連休明けにX(旧Twitter)で「#連休明け」「#休み明け」「#GW明け」などがトレンド入りし、悲鳴や励ましの声が多数投稿されたという報道もあります(※4)。

つまり、ゴールデンウィーク(GW)や年末年始などの長期休暇明けは、社員のモチベーションが大きく低下し、離職を検討しやすい危険なタイミングだといえるでしょう。

(※1)出典:若手社員の6割が連休明けに「仕事を辞めたい」と感じている。3人に1人が退職代行を“合理的な選択”と考える理由とは?|人事のプロを支援するHRプロ

(※2)出典:【全国20~50代の男女550名に調査】「休んだら辞めたくなった…」 長期休暇明けに高まる退職モード。休んで気づく“限界サイン”と“決断”の瞬間に迫る〜弁護士法人mamoriのプレスリリース

(※3)出典:【社会人300人調査】連休明け、仕事を辞めたいと思う人は〇割!?株式会社セルバのプレスリリース

(※4)出典:10連休が明け「悲鳴」「励まし」ツイート続出 「急病人多数」報告も | 国内 | ABEMA TIMES | アベマタイムズ

休み明け・連休後に離職意欲が高まる理由

長期休暇後に「辞めたい」という気持ちが高まる背景には、社員の心身の状態や職場環境に関するさまざまな要因があります。代表的な理由は次のとおりです。

- 自律神経が乱れ、心身に不調が出ている

- 疲れがとれていない

- 日頃から職場にストレス・不満をかかえている

- 連休中にキャリアを見直す出来事があった

ここでは、休み明け・連休後に離職意欲が高まる理由を解説します。

自律神経が乱れ、心身に不調が出ている

長い休みの間に生活リズムが崩れたり、休暇前の疲労がどっと出たりすると、自律神経のバランスが乱れてしまうことがあります。

自律神経が乱れると心身に不調をきたし、仕事に対してネガティブな感情が生じやすくなります。連休中に夜更かしや暴飲暴食をして不規則な生活を送った結果、休み明けに体調不良や倦怠感に襲われ「会社に行くのがつらい……」と感じてしまうケースもあるでしょう。

十分に休んだつもりでも実は疲れが取り切れておらず、自律神経の不調でやる気が出ない状態では仕事への意欲が湧かないため、退職につながるのは当然といえます。

疲れがとれていない

「休み」とはいえ、必ずしも心身がリフレッシュできているとは限りません。連休中にやりたい予定を詰め込みすぎたり、家族サービスや旅行でかえって疲れてしまったりすると、休暇後に疲労が残ったまま仕事に戻ることになります。

例えば、実家への帰省やレジャーに出かけた場合、移動の渋滞や人混みでストレスがたまり、連休が明けても「なんだか疲れが抜けない……」という状態になることがあります。

十分に休めていない体で仕事を再開すれば「やっぱりまだ休みたい」「仕事が辛い」という気持ちになるのは当然です。

特に、連休前に忙しく働きすぎて睡眠不足だった人は、「休み中に寝だめしよう」と思っても睡眠負債を簡単には解消できず、かえって体内リズムを崩してしまうこともあります。

日頃から職場にストレス・不満をかかえている

職場に対して何らかのストレスや不満を感じている社員ほど、長期休暇明けに職場へ行くことへの抵抗感が強まる傾向があります。

例えば、普段から人間関係や業務量の面で強いストレスを抱えている人は、休み中にそのストレスから一時的に解放されることで「もう職場に戻りたくない」という思いが募りやすくなります。

実際、長期休暇後に「会社に行きたくない」と感じる理由として「休暇中に心がリセットされすぎた(リフレッシュして本来の健康状態に戻り、普段感じていた職場への違和感が鮮明になった)」という回答が最も多かったという調査結果があります(※)。

さらに「上司・同僚との関係がストレス」「長時間労働や残業がつらい」といった職場環境への不満が続く人ほど、休暇で冷静になったタイミングで退職の意向を固めやすいでしょう。

連休中にキャリアを見直す出来事があった

長期の休みは普段できない体験や人との交流が生まれる機会でもあります。友人と会ったり読書をしたりするなかで、自身のキャリアや将来について考え直すきっかけが生まれるケースもあるでしょう。

ある調査では、休日中に「自分の働き方や今の仕事を見直した」経験がある人が35.2%にのぼったというデータもあります(※)。

仕事から離れてゆっくり考える時間ができると「このままでいいのだろうか?」「他の会社の方が自分らしく働けるのでは?」といった問いが浮かび、休み明けにはそれが転職への強い意欲になっていることも少なくありません。

特に入社間もない新入社員などは「思っていた仕事と違う」「こんなはずでは……」という理想と現実のギャップに悩み、休暇中に冷静に将来を考えた結果、退職を決断するケースも見受けられます。

(※)参考:【全国20~50代の男女550名に調査】「休んだら辞めたくなった…」 長期休暇明けに高まる退職モード。休んで気づく“限界サイン”と“決断”の瞬間に迫る〜弁護士法人mamoriのプレスリリース

休み明け・連休後に離職が起こりやすい職場の特徴

長期休暇のあとに退職者が出やすい職場には、どのような共通点があるのかを見ていきましょう。

もちろんどの職場でも辞める人はいますが、以下のような問題を抱える組織では、休み明けを契機とした離職が起こりやすくなります。

- 採用や配属にミスマッチが生じている

- 社内のコミュニケーションが乏しい

- 評価制度やルールが不透明である

- やりがいや裁量が欠如している

- 人間関係のトラブルやハラスメントがある

それぞれ解説します。

採用や配属にミスマッチが生じている

新入社員や中途入社社員の場合、入社前に抱いていたイメージと、実際の仕事内容や職場環境とのギャップが大きいと、早期退職につながりやすいです。

普段からミスマッチを感じながら働いている人は、長期休暇で一旦リセットされることで「やはり自分の居場所はここではない」と再認識し、連休明けに退職を決意することがあります。

特に、入社後1〜2ヶ月のタイミングや、5月の連休明けなどは、理想と現実のギャップにショックを受けて辞めてしまうケースが少なくありません。

企業側は、採用段階で仕事内容や職場の実態を正しく伝え、適性に合った配属を行うことが重要です。

社内のコミュニケーションが乏しい

「誰にも相談できない」「教えてもらえる人がいない」といったコミュニケーション不足の職場では、社員は会社への愛着や心理的安全性を感じにくく、離職率が高くなりがちです。

日頃から上司や同僚との会話が少なく孤立している社員は、休み明けに「やっぱり自分はこの会社に居場所がない」と感じてしまうかもしれません。

特に、テレワークやシフト制で人と接する機会が少ない環境では、意識的なコミュニケーションが欠かせません。

企業と社員との信頼関係は一朝一夕には築けないため、日頃から悩みや不満に気づきやすい風通しの良い環境を整えることが大切です。

評価制度やルールが不透明である

社員が「自分の頑張りが正当に評価されていないのでは」と感じる職場も、離職リスクが高まります。

人事制度や評価の基準が不明確だったり、暗黙のルールが多かったりすると、社員は不公平感や理不尽さを抱くでしょう。

例えば「新人は有給を取りづらい雰囲気がある」「定時で帰ると白い目で見られる」などの職場では、連休明けに「やっぱりこの会社は合わない」と退職を決意する新人も出やすくなります。

また、人事制度や評価プロセスに不透明さがあると、社員は自分の仕事ぶりが正しく見られていないと感じ、最終的に退職に至る可能性が高まります。

やりがいや裁量が欠如している

仕事にやりがいを感じられないことも離職の大きな要因です。毎日単純作業ばかりで成長実感がない、任される仕事に自分の裁量余地がほとんどない環境では、社員は次第に仕事への意欲を失ってしまいます。

特に入社したての若手社員は「思っていたより仕事がつまらない」「自分がやりたいことと違う」と感じると、休み明けに一気にモチベーションが下がりがちです。

反対に、適度なチャレンジ機会や権限移譲があり、自己成長を実感できる職場は定着率が高まります。「自分の仕事が誰かの役に立っている」「成果がきちんと認められる」という実感を持てるよう、仕事内容の工夫やフィードバック体制を整えることが重要です。

人間関係のトラブルやハラスメントがある

職場の人間関係は離職に直結するといっても過言ではありません。

日頃から上司や同僚とのトラブルに悩んでいたり、パワハラ・セクハラなどハラスメント被害を受けていたりする社員は、長期休暇でそのストレスから解放されることで「もうあの職場には戻りたくない」と強く感じる傾向があります。

連休中は嫌な上司の顔を見ずに済んだり、加害者と距離を置けたりするため、休み明けに出社すること自体が大きな心理的負担となってしまうのです。

「休み明けに会社に行きたくない理由」の上位にも「上司・同僚との関係がストレス」が挙がっています。

ハラスメントの問題を放置している職場では、休暇明けに突然「もう限界です」と退職を申し出られるケースも起こり得ます。

休み明け・連休後の離職を防ぐための対処方法

大型連休のあとに社員が辞めてしまわないよう、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか。

休み明けの離職を防ぐために人事担当者や経営陣ができる具体的な施策は次の5つです。

- 連休前に個別面談をおこなう

- 連休明けの業務量をコントロールする

- 柔軟な働き方ができる環境を整える

- 面談や研修などでフォローをおこなう

- 相談窓口を設置する

いずれの施策もすぐに実行できるため、ぜひ自社の状況に合わせて検討してみてください。

連休前に個別面談をおこなう

長期休暇に入る前に、上司や人事担当者が社員一人ひとりとショート面談を実施することをおすすめします。

休みに入るタイミングで「最近どう?困っていることはない?」と声をかけ、現在の業務負担やメンタル状況、不満の有無などをヒアリングすることで、小さなサインを見逃さず早期に手を打てます。

ポイントは、普段何も問題なさそうに見える社員にもあえて時間をとって話を聞くことです。

「特にトラブルもないし大丈夫だろう」と放置していると、本人の中で不満が静かに蓄積してしまい、ある日突然「辞めます」と言われるおそれがあります。連休前の声かけや面談は、離職の引き金を引かせないための重要な予防策となります。

連休明けの業務量をコントロールする

休み明け直後の社員に、いきなり大量の仕事や重い案件を割り振らないよう配慮することも大切です。

長期休暇後は生活リズムが乱れていたり、仕事勘が鈍っていたりして、通常業務にはスムーズに戻りにくいもの。そこに山積みのメールやタスクが待ち受けていると、「もう嫌だ……」とストレスが一気に噴出してしまいます。

可能であれば、連休直後の数日は業務量を平常時より減らし、重要な会議や納期を避けるスケジュールを組みましょう。

チーム内で事前にタスクを分散したり、まずは簡単な作業から始めてもらったりと、負担を軽減する工夫も有効です。

業務再開の最初のハードルを下げておけば、社員は徐々に仕事モードにエンジンをかけ直すことができ、「休み明けがしんどい……」という憂鬱感を和らげられます。

柔軟な働き方ができる環境を整える

リモートワークやフレックスタイムなど柔軟な勤務制度を活用できる環境づくりも、休み明けのストレス緩和に効果的です。

長時間オフィスに拘束されたり満員電車で通勤したりすることが、休暇明けの社員にとって大きな心理的負担になるケースは少なくありません。

そこで、連休明けの週は在宅勤務を推奨したり、時差出勤や時短勤務を可能にしたりすると、「徐々に体を慣らしながらペースを取り戻せる」と社員に安心感を持ってもらえます。

大切なのは、社員自ら働き方を選択できる余地を用意しておくことです。一律のルールではなく、状況に応じて柔軟に働ける職場であれば「休み明けがつらいから辞めたい」という極端な選択肢に走る社員を減らせるでしょう。

面談や研修などでフォローをおこなう

特に新入社員や若手社員に対しては、定期的なフォローアップが欠かせません。新卒社員の場合、5月の連休後は入社後初めて訪れる長期休暇明けです。前述のように、この時期は職場に慣れてきて不満や不安を感じ始めるタイミングでもあります。

人事担当者や配属先の上司は、休み明けにキャリア面談や1on1ミーティングをおこない「生活リズムは大丈夫?業務量は多すぎない?」といった点を話し合うとよいでしょう。

また、連休後にモチベーションが下がり気味な社員には、リスキル研修やモチベーションアップ研修を企画するのも一案です。

本人の成長やキャリア展望を支援する場を設けることで「会社は自分を気にかけてくれている」という安心感につながり、離職の抑止効果が期待できます。

「うちは新人フォローが手薄だったかも……」と思い当たる場合は、ぜひこの機会に定着支援策を見直してみましょう。

相談窓口を設置する

社員が抱える悩みやハラスメント被害を気軽に相談できる窓口や制度を整えておくことも重要です。

例えば、人事部内にメンタルヘルス相談窓口を設置し、産業医やカウンセラーと連携して対応できる体制をとったり、社内SNSで匿名相談を受け付けたりする仕組みづくりが考えられます。

万一ハラスメントが発生している場合、被害を受けている社員は「休み明けにまたあの人と顔を合わせるくらいなら辞めたい……」と思いつめてしまいがちです。

そうなる前に、第三者に相談して解決を図れるルートを用意しておけば、突然の離職という最悪の事態を防げる可能性があります。

また、連休に限らず普段から社員の声を拾い上げるホットラインを機能させておくことで、職場環境の継続的な改善にもつながるでしょう。

職場定着率を上げるには日頃から社員のメンタル状況を把握できる仕組みづくりが重要

今回ご紹介した対策は、いずれも休み明けの離職防止に有効です。しかし、根本的に考えると、職場の定着率を高めるためには日頃から社員一人ひとりのコンディションやメンタル状況を把握し、早期に課題を発見・解決できる仕組みを整えることが不可欠といえます。

感覚やスポット的な面談だけに頼っていると、小さな不満の芽を見逃してしまい、気づいたときには手遅れになりかねません。

そこで近年注目されているのが、定期的なサーベイによる従業員エンゲージメントや心理的安全性のモニタリングです。

例えば「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」は、社員に月1回・わずか3分で回答できるアンケートに取り組んでもらうことで、社員それぞれの心理状態やエンゲージメント度合いを定量的に可視化します。特徴は実名形式である点で、誰がどのような状態かを把握できるため、不調な社員をいち早く見つけて対話によるケアにつなげることが可能です。

また、事前に適性検査で性格タイプを把握したうえで質問をカスタマイズするため、回答の精度が高く、各社員の性格に合った改善アドバイスまで提示される点も大きなメリットです。

このようなデータに基づくアプローチにより、休み明けや連休後のモチベーション低下を見逃さずに察知し、手遅れになる前にフォローする、いわば「静かな離職」を防ぐ早期アラート体制を築けます。

長期休暇明けの離職を防ぐ鍵は、平時から社員の変化に気づける仕組みと風土をつくっておくことです。ぜひこの機会に、自社の従業員エンゲージメントやメンタルヘルス対策を見直し、最新の従業員サーベイツール導入も検討してみてはいかがでしょうか。

社員が休み明けに笑顔で「よし、また頑張ろう!」と前向きに仕事に向かえる職場づくりを目指していきましょう。

ミキワメ ウェルビーイングサーベイの詳細は以下からご覧ください。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位