2025年7月15日、株式会社リーディングマークによって開催された「ミキワメユニバーシティ プレミアムサミット in Osaka 2025」において、「大企業の事業と組織を変えるチェンジマネジメント ”お堅い”銀行が国内最大級のフィンテック企業・AI活用企業に進化した理由」と題したトークセッションを実施しました。講演要旨は次のとおりです。

| ■登壇者 ・磯和 啓雄 氏(三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO) ■モデレーター ・飯⽥ 悠司 氏(株式会社リーディングマーク 代表取締役社⻑) |

危機感がデジタル変革を後押し

ー 三井住友銀行さんといえば、日本でも有数のデジタル活用が進んだ企業という印象があります。磯和さんが着任された当時から「デジタル活用を積極的に進めよう」という雰囲気はあったのでしょうか?

磯和:全くそんなことはありませんでした。2015年当時は「銀行不要論」が叫ばれ、ネット銀行の台頭も相まって「銀行という存在がなくなるのでは」という危機感がありました。業務そのものは残るかもしれませんが、銀行というビジネスモデルが消える可能性がある。経営層の間には、そうした共通認識があったと思います。

ただし、その意識が組織全体に行き渡っていたわけではありません。私自身も「そんな部署ありましたっけ?」と感じる状況で、新しいデジタル化の波を起こす役割を任されました。

最初の一歩は「わかりやすい成功事例づくり」

ー デジタル変革を図るうえで最初に着手されたものは何ですか?

磯和:最初に決めたのは、「わかりやすい成功事例をつくろう」ということでした。そうしなければ誰にも相手にされない、そう感じたからです。そこで、まずはスマホアプリの改善に集中することにしました。

当時、三井住友銀行のスマホアプリは「3大メガバンク」の中でも明らかに最下位。アプリを開くとブラウザ画面が立ち上がり、口座番号を手入力しなければならないという、時代遅れの仕様でした。とにかくここから変えるべきだと考え、「小さな成功」を目指してアプリ改善に注力しました。

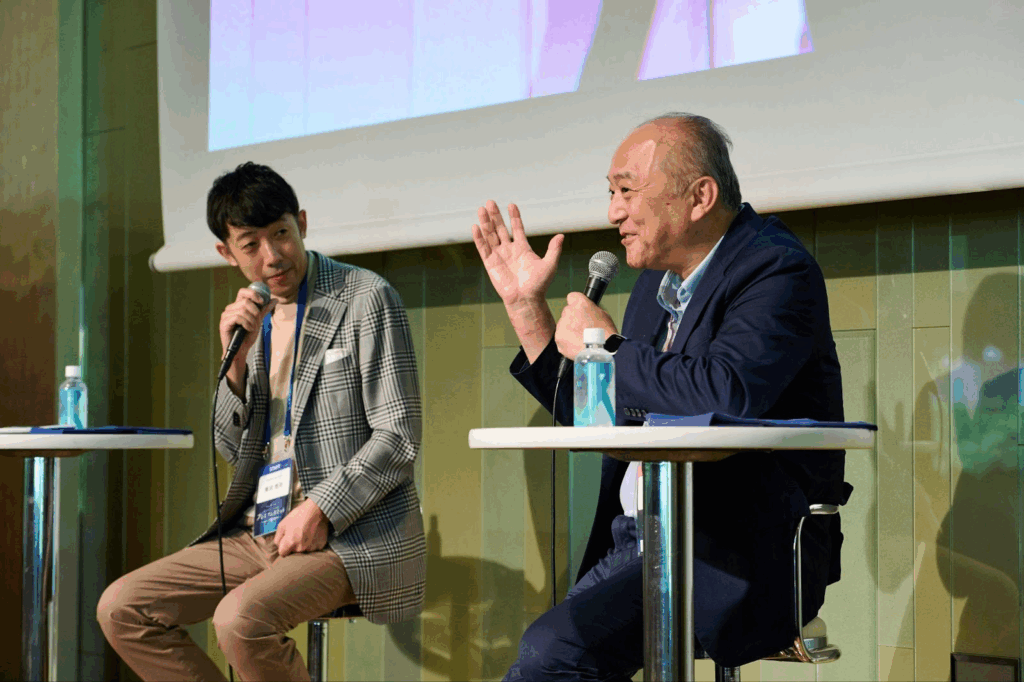

登壇者:三井住友フィナンシャルグループ 磯和 啓雄 氏

ー その「小さな成功」を目指す中で、まずどのような目標を掲げられたのでしょうか?

磯和:当時「ダイレクト」という名称だったアプリは、過去10年間、月3回以上利用するマンスリーアクティブユーザー数が約300万人で横ばいでした。デジタル化が加速する中でも数字は全く動いていなかったのです。

そこで私は、「1年以内に利用者数を倍にする」という目標を設定しました。「使いやすくすれば、必ず利用者は増える」と信じ、便利な開発ツールがなかった当時、4か月間ひたすら手作業で数千枚の画面デザインを作り続けました。

成果がもたらした“連鎖反応”

磯和:半年間の取り組みの結果、当初の予想よりも早く成果が現れました。1年の目標だったはずが、わずか半年でアクティブユーザー数が一気に100万人増加。300万人だった利用者が、400万人へと急伸したのです。

もちろん目標達成は嬉しい出来事でしたが、本当に面白かったのはその後です。400万人突破という成果が社内に広く知れ渡り、特に指示を出さなくても、さまざまな部署が自発的に動き始めたのです。

例えば、住所変更手続きを店頭で紙ベースでおこなっていた事務部門が、「アプリでできるようにしよう」と自ら提案し、自分たちの予算で機能追加を実施。さらに、振込伝票の紙を店頭から撤去し、案内カウンターで「アプリをご利用ください」とお客様に案内するといった施策も、現場の判断で次々と始まりました。

こうして、各部署が自主的に改善に取り組む連鎖反応が起こり、アクティブユーザー数は雪だるま式に増加していきました。今では約1,000万人近くに達しています。

変革の出発点は「会社は何のために存在するのか」を問い続けること

ー 磯和さんは人を見極めたりチームを作ったりする際に、どのようにしてメンバーの心に火をつけているのでしょうか?

磯和:よくあるのが「組織改革を進めれば会社が変わる」と思い込んでしまうケースですが、実際はそうではありません。「会社はどうあるべきか」「そのために何が必要か」を突き詰めて考え続ける。その過程の中で、結果として組織が自然に変わっていく。これが正しい順序だと考えています。

最近の例で言えば、「Olive(オリーブ)」や「Trunk(トランク)」といった具体的な商品やサービスを世に出すことが、変革の起点になっています。例えば「Trunk」では、法人口座の翌日開設を実現しました。従来は1か月ほどかかっていた法人口座開設が、翌日には可能になったのです。お客様が「口座を作りたい」と言っているのに、まるで「来るな」と言わんばかりの銀行の体制はおかしい。それを当たり前にしただけなんです。

こうしたビジネスのやり方の変化が、結果として組織の構造や人の配置も変えていきます。

人を見極めることも大切ですが、それ以上に「自分たちは何をしたいのか」「この会社は何のために存在するのか」を徹底的に考えることこそ、変革を進めるうえで何より重要だと思います。

AI活用の最前線と推進体制

ー 磯和さんはAI活用を積極的に推進されていると伺っています。現在、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか?

磯和:AIについては、おそらく多くの企業と同じように、我々も非常に苦戦しています。OpenAIが登場した直後、社内全員が使えるように環境を整え、社内規定やルールをすべてAIに読み込ませ、誰でも質問できる仕組みをつくりました。

しかし1年経って状況を確認すると、利用用途は「翻訳」や「メールの返信」にとどまっていたんです。そこで「これはまずい」と感じ、昨年10月に4年半で総額500億円のAI投資予算を確保しました。

もともと私たちは2017年から「CDIO(Chief Digital Innovation Officer)ミーティング」を実施しており、私の横に社長、その隣に頭取、さらにシステム担当役員が並び、若手社員が新規事業やシステム開発の提案をおこない、その場で即決・予算付けしてきました。3年間で約300億円を投資してきたこの枠組みを、AI分野にも適用してみた形です。

結果、半年で約30件のAIプロジェクトに予算を付与。直近の例では社長の中島をAI化し、全社員が相談できる「AI-CEO」というシステムをリリースしました。他にも、リテールのコールセンターや法人向け稟議書作成など、多様な分野でAI導入を進めています。

ー CDIOミーティングでの500億円の予算は、どのようなプロセスで投資されるのでしょうか?

磯和:私たちは「トールゲート方式」と呼ぶ段階的な投資手法を採用しています。まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)として5億円の予算をつけ、成果が確認できれば次のフェーズに追加予算を出す。こうしてプロジェクトを細かく区切りながら進めていくことで、リスクを抑えつつスピード感も確保しています。

アプリ開発も「Olive」も、すべてCDIO予算でトールゲート方式を採用しています。毎月のミーティングで「ここまでの取り組みで成果が出ました。次のフェーズに進むために追加予算をお願いします」という形で、一歩ずつ進めている形です。

最近スタートしたデジタルリテールバンク「Jenius Bank」も同じ手法で進行中です。アメリカでの事業展開においても、小刻みに予算をつけながら着実にプロジェクトを前進させています。

最後に

ー 最後に一言メッセージをお願いします。

磯和:今日のお話だけ聞くと、あたかも我々がすべてうまくいっているように思われたかもしれませんが、実際は全然そんなことはありません。

三井住友フィナンシャルグループは、まだまだ堅苦しい会社ですし、「階段を一段一段上がることが楽しい」という人が圧倒的多数なのが現実です。外から見れば「キャッシュレスがうまくいっている」「雰囲気が良さそう」に映るかもしれませんが、それはほんの入口にすぎません。

やるべきことは山積みですし、我々だけが頑張っても日本全体が良くなるわけではありません。だからこそ、皆さんの会社でもぜひ新しいチャレンジを仕掛けていただきたい。そして互いに繋がり合いながら、日本全体を効率化し、世界で戦える国にしていく。それが私の願いです。

ぜひ一緒に挑戦していきましょう。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位