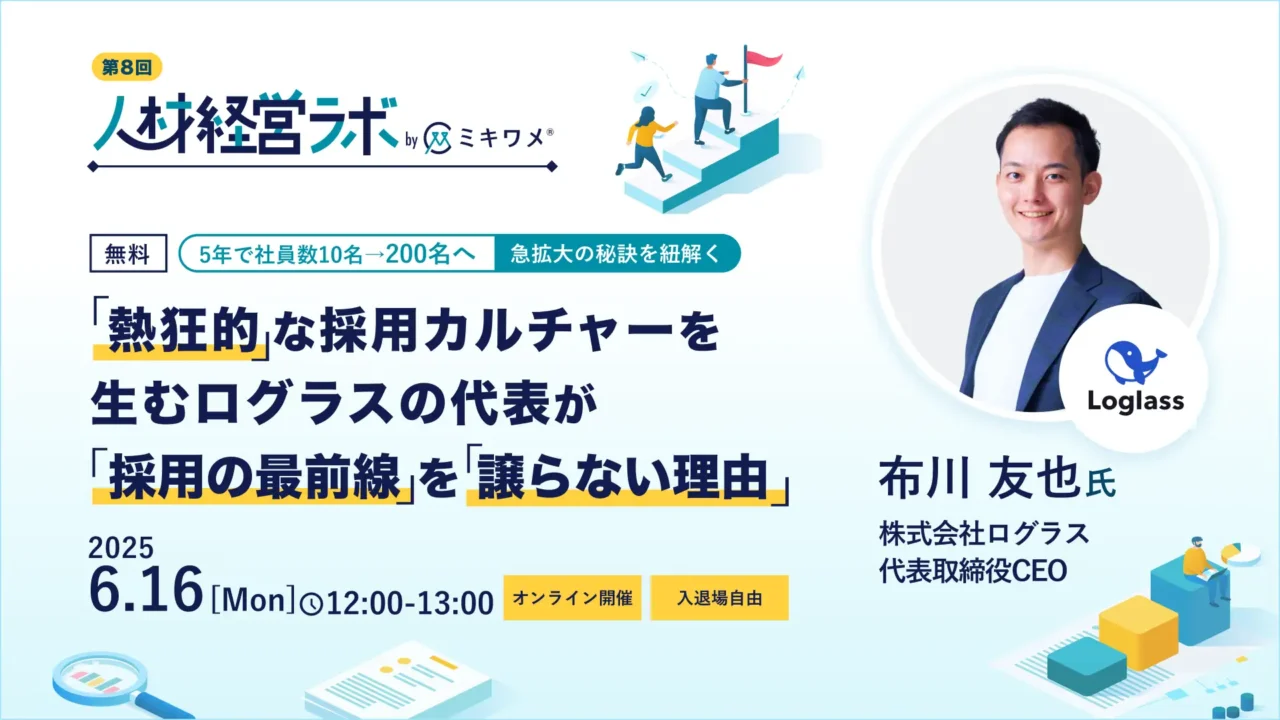

人的資本経営の最前線を紐解く連続オンラインイベント「人材経営ラボ」。第8回では、株式会社ログラス 代表取締役CEO・布川友也氏をゲストに迎え、「『熱狂的な採用カルチャー』を生むログラスの代表が採用の最前線を譲らない理由〜5年で社員数10名→200名へ。急拡大の秘訣を紐解く〜」をテーマにお話を伺いました。

本記事では動画の内容を一部抜粋し、要約してご紹介します。

社員10名から200名へ〜急成長の背景にある“全社採用”〜

ー ログラスさんでは採用に非常に力を入れていらっしゃいますが、特に「全社採用」を掲げており、布川社長ご自身も最終面接には必ずご参加されていると伺っています。

背景には共同創業者の一人である坂本の存在が大きいです。彼はもともと株式会社ビズリーチ出身なんです。ビズリーチ自体がリファラル(社員紹介)をとても重視していた会社で、スカウト媒体でありながら、社員が人を連れてくるという文化が根付いていました。

そのような環境で育った坂本の影響もあって、私自身も「社員が人を連れてくるのが当たり前」という感覚で経営をスタートしたんです。ある意味、“生まれたときからそういう価値観”だったのかもしれません。

ー 布川さんは最終面接にも必ず参加し、社長決裁で最終判断を下してきたと伺っています。このスタイルは今も続けていらっしゃるのでしょうか?

社員が200人になるまでは「自分が全員に会う」と決めて、本当に徹底してやってきました。ただ、今は年間で150〜200名ほど採用している状況です。仮に承諾率を6〜7割とすると、単純計算でも300〜400名と最終面接をすることになります。それは、平日ベースでいくと“毎日2人面接”という状態なんです。

さすがにそれは物理的に厳しいと感じたタイミングで、社内のグレード制度を活用する形にしました。具体的には、グレード1〜3の人材に関しては、現場の管掌役員が責任を持って面接・判断をする。ただし、最終的な決裁は私がする、というふうに権限の分担をしています。

ー 面接で特に重視されているポイントは何でしょうか?

今すでにミッションに共感しているかどうかよりも、「将来的に深く共感してくれる可能性があるかどうか」を重視しています。

“今共感している”と言われても、それはただ事前に調べてきた内容を話しているだけかもしれません。そのため、候補者のこれまでの経験、たとえば前職や学生時代の部活動などを通じて、「組織の在り方」や「目指す世界観」に強く共感した経験があるかどうかを掘り下げて聞いています。

そうした経験が一度もないという方もいますが、そういう方は、ログラスのように“ミッションへの共感”を大切にする会社に来ても、おそらくお互いにとってツラくなってしまうと思うんです。だからこそ、そこだけは絶対に見極めるようにしています。

ミッションは「良い景気を作ろう。」〜日本経済への挑戦〜

ー 御社のミッションとはどのようなものなのでしょうか?

我々のミッションは「良い景気を作ろう。」です。これはおよそ30年くらいのスパンで考えている長期的なビジョンです。

このミッションの背景には、1970〜90年代の高度経済成長やバブルの崩壊、そして2000年代以降の「失われた数十年」という日本経済の停滞があります。正直、それを悔しいと思っていない日本人はいないんじゃないかと思っていて。政治家だけでなく、我々のような企業経営者、働く人たち、農家の方々まで、皆がどこかで「この状況を何とかしたい」と思っています。

だからこそ、この“悔しさ”に語りかけるイデオロギー的な側面を、まずミッションとして掲げています。

ー 非常に共感を呼ぶ思想ですね。

そして、これを実現するための“How”として、ログラスは企業の経営資源のひとつである「カネ」にフォーカスし、経営管理を通じて企業の利益率やキャッシュフローを改善していくことに注力しています。

企業の利益率が上がれば、従業員の給料も上がる。給料が上がれば、人々はもっと消費するし、納める税金も増える。法人もキャッシュが増えれば、法人税も増える。この好循環が「良い景気を作る」ためのエンジンになる。そう考えています。

組織拡大で直面した“ダンバー数”の壁|組織文化を維持する取り組み

ー 創業から現在、社員数が250名近くに増えた中で、組織文化が一貫して維持されてきたのか、それとも難しさを感じた転換点があったのか。その点を伺いたいです。

率直に言うと、社員数が200名を超えたあたりから一気に難易度が上がりました。「ダンバー数」という言葉をご存知でしょうか。人間が顔と名前を一致させて関係を保てる限界がだいたい150人と言われていますが、その範囲内であれば、何か起きても「まあ、〇〇さんの性格なら大丈夫だろう」といった、ある種の“信頼”や“文脈の共有”が効いていたんです。

でも、200人を超えるとそうはいきません。たとえば「マーケとセールスが連携しよう」と言っても、「マーケがこう言っている」とか「営業が動かない」といった、“主語が人ではなくチーム単位”になるんですよね。そうすると派閥のような雰囲気が生まれてしまうこともあるため、非常に難しい課題だと感じています。

ー その課題に対し、どのような取り組みをされているのでしょうか?

まだ「正解」は見えていませんが、さまざまな企業の経営者の方とお話をする中で感じているのは「組織文化づくりは、国の文化や宗教の形成に近いものがある」ということです。

いくつかの要素に分けて考えています。まず1つ目が「ファウンダー」の存在。ログラスの場合、それは私ですね。なぜこの会社をつくったのか。なぜこのミッションに向かって進んでいるのか。その“物語”を語れる存在が必要です。

2つ目が「教典」です。他社で言えば、コアバリューやバリューブック、企業理念などにあたります。会社のカルチャーや信念を言語化したものですね。

3つ目が「信者」の存在。ログラスでいうと、会社やサービスへの愛が強く、ポジティブなこともネガティブなことも率直に発信してくれる、カルチャーの“芯”にいるような社員です。こうした社員が、文化の推進役になってくれます。

ー 宗教組織の構造に当てはめることで、わかりやすく整理できるということですね。

そのとおりです。こうした構造をもとに私たちが現在特に力を入れているのが、「バリューのブック化」です。「ログラスのバリューは、日常業務の中でどのように体現されるべきか」「ログラスの社員としてどう振る舞うべきか」といった点を、明文化しようと試みています。

外部の事例で言えば、GMOインターネットグループ株式会社がその代表例ですね。全社員が「GMOイズム」などのカルチャーブックを持ち歩いているという話を耳にしています。ああいう形で“言語化して浸透させる努力”を丁寧にやりきっている会社は、本当に強いなと感じています。

まとめ:組織拡大のカギは「人」だからこそ、採用精度の向上が重要

ログラスが実践する「全社採用」やカルチャーづくりの要諦には、一貫して“人”へのこだわりがあります。だからこそ、候補者の価値観やカルチャーフィットを見極めることは、採用の精度を左右する重要なポイントといえます。

採用の質を高めたいと考える企業にこそ、科学的に“人と組織の相性”を可視化できる適性検査「ミキワメ」の活用がおすすめです。ミキワメは、個人の志向性や特性を客観的に分析し、組織との相性をスコアで見える化。候補者の「未来の共感可能性」まで見通す支援を通じて、組織成長の土台となる採用の一歩を後押しします。

採用精度に課題感を抱いている人事労務担当者の方は、ぜひ下記よりお気軽にご連絡ください。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位