「定期的に1on1を実施しているが、思うような成果が出ていない」

「簡単な受け答えだけで、部下の本音を引き出せていない」

このような状況に心当たりがある場合、1on1の時間が無駄になっている可能性があります。しかし、より有意義な時間に改善できる余地があるかもしれません。

部下の成長を目的に始めた1on1も、話す内容が業務報告や雑談ばかりでは、部下に「やる意味がない」と思われてしまう可能性があります。

本記事では、1on1が無駄だと感じられる理由に加え、以下の内容についても詳しく解説します。

- 意味のない1on1によって生じる影響

- 1on1実施による本来のメリット・効果

- メンバー主導で1on1を行うための方法【9選】

この記事を読むことで、1on1がうまくいかない原因が明確になり、価値ある時間にするための実践的な方法がわかります。ぜひ最後までご覧ください。

株式会社リーディングマークでは、1on1を仕組み化し、部下の成長をサポートする『ミキワメ マネジメント』を提供しています。詳細は以下の資料にまとめていますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

>>『ミキワメ マネジメント』のサービス資料をダウンロードする

1on1が無駄だと感じる6つの理由【よくある失敗例】

1on1ミーティングの本来の目的は、部下の成長支援や信頼関係の構築です。しかし、現場では「やっても無駄」「意味がない」と感じてしまうことも少なくありません。

その理由と失敗例として、以下の6点が挙げられます。

以下より、詳しく解説します。

1on1の目的・意義が現場に浸透していない

1on1の目的(意義)が現場に共有されていないと、ただ「実施すること」が目的になってしまいがちです。その結果、現場では「形式的にやらされているだけ」と感じるようになり、上司も部下も真剣に向き合えなくなります。

アジャイルHRの調査によると、一般社員に「1on1を導入したことで、効果があったと感じたこと」を質問したところ、約2割は「効果や良さは感じられなかった」と回答しました。

その理由・原因として、同社の考察では以下の点を挙げています。

- 1on1のやり方に問題がある

- 自分の話したいことが話せてない

- 意義や目的が腹落ちしてない状態で1on1を実施している

目的や意義が現場に浸透していないと、上司は評価を意識した質問ばかりになるなど、部下の成長をサポートするようなアドバイスができません。

1on1を有意義な時間にするためには、まず全社的に「なぜ行うのか」を明確にし、現場レベルにまでしっかり共有する必要があります。

>>1on1の目的や重要性を共有する

>>1on1の進め方をあらかじめ把握しておく

※記事後半にジャンプします

話す内容・テーマが決まっていない

話す内容やテーマが決まっていないと、部下の悩みを解消するようなアドバイスができず、ただの雑談で終わってしまいます。

何を話すか迷っているうちに時間だけが過ぎてしまい、上司にも部下にも「結局、無駄な時間だった」という印象だけが残ります。

アジャイルHRの調査によると、管理職・一般社員に「1on1を継続することで課題に感じること」を質問したところ、話題やテーマに関する回答がありました。

- 話す話題が尽きてくる

- 会話が弾まない、沈黙が続いてしまう

部下の本音を引き出す1on1にするためには、近況を確認するだけの簡単な質問にならないよう、あらかじめ話すテーマを決めておくことが重要です。

上司が一方的に決めるのではなく、部下の意見を尊重しながら、テーマを一緒に考える姿勢が求められます。

>>話すテーマを部下にも考えてもらう

>>部下の性格や心理状態を事前に確認する

※記事後半にジャンプします

以下の記事では、1on1で「話すことがない」と感じる原因について解説しています。上司側・部下側それぞれの対策も紹介していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

業務報告や評価の場になっている

1on1が業務報告や人事評価の場になっていると、部下は本音を話しづらくなり、信頼関係の構築や成長支援といった本来の目的が果たせなくなります。

上司としては、話を聞くついでに業務の進捗を確認したり、課題を指摘したりしてしまいがちです。

そのため、部下にとっては「評価の時間」や「指摘される場」といったネガティブな印象を持ち、リラックスして話せる雰囲気ではなくなってしまいます。

その結果、問題の早期発見や、キャリアに関する対話の機会を逃してしまう恐れがあるのです。

1on1を有意義なものにするためには、「評価から切り離された対話の場」であることを明確にした上で、上司自身がその姿勢を示す必要があります。

>>1on1の目的や重要性を共有する

>>上司は部下に「教えてもらう」姿勢で対話する

※記事後半にジャンプします

会話内容がいつも同じで、形式的な1on1になっている

いつも同じような会話ばかりが続くと、形式的な1on1になってしまい、部下は「またこの話か」と感じるようになります。

その結果、上司との対話への期待や関心が薄れ、部下は次第に受け身の姿勢で1on1に臨むようになります。上司も「話すことがない」と感じ、さらにマンネリ化が進むという悪循環に陥ってしまうのです。

たとえば、毎回「最近の調子はどう?」と質問し、部下は「とくに変わりありません」と回答するといったケースです。このような対話を繰り返していては、気づきや成長の機会が失われてしまい、意味のある1on1にはなりません。

有意義なミーティングを行うためには、毎回話すテーマを変えたり、前回の内容を振り返ったりするなど、会話にメリハリを持たせる工夫が必要です。

>>話すテーマを部下にも考えてもらう

>>1on1の進め方をあらかじめ把握しておく

※記事後半にジャンプします

上司の一方的な話だけで終わる

上司が一方的に話すだけの1on1になってしまうと、部下は「話をしても聞いてくれない」と感じるようになり、発言の機会を失います。

たとえば、上司が「アドバイスをしなければ」と思うあまり、自分の意見や経験ばかりを話してしまうケースです。その場合、1on1が「部下の話を聞く場」ではなく、「上司の指導する場」になってしまいます。

実際、質の高い対話ができていない背景には、上司の面談スキルの不足や、負荷の大きさも影響しています。

リクルートの調査によると、1on1ミーティング導入後の課題として、「上司の面談スキルの不足(47.2%)」と「上司負荷の高まり(44.6%)」といった回答が多く見られました。

1on1の質を高めるには、部下の声に耳を傾ける「傾聴力」と、対話を促すための「質問力」のスキル習得が求められます。

>>部下の目線に立って話を聞く(傾聴)

>>部下の本音を聞き出す質問をする

※記事後半にジャンプします

1on1を計画しても多忙で実施できない

1on1を計画しても多忙で実施できない状況が続くと、部下は「自分との対話が後回しにされている」と感じるようになります。その結果、信頼関係を築くために設けた時間が、かえって心理的な距離を広げる要因にもなりかねません。

パーソル総合研究所の調査によると、正社員3000人に「1on1に関して困っていること」を質問したところ、上司・部下ともに以下のような声(上位3位)が挙がりました。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 上司 | ・面談について学ぶ仕組みがない(35.4%) ・私が多忙で、面談のスケジュール設定が難しい(35.3%) ・面談の効果が感じられない(27.6%) |

| 部下 | ・面談の効果が感じられない(29.7%) ・面談について学ぶ仕組みがない(28.3%) ・上司が多忙で、面談のスケジュール設定が難しい(26.3%) |

参考:部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査|パーソル総合研究所

1on1を形骸化させないためには、たとえ10分でも継続して話す時間をつくるなど、あらかじめ短時間で実施できるよう設計することが重要です。

>>短時間のミーティングを複数回に分けて行う

>>会話内容の文字起こしが可能なツールを準備する

※記事後半にジャンプします

意味のない1on1によって生じる影響

1on1が形式的になってしまうと、上司と部下の負担になるだけでなく、組織全体にもマイナスの影響を及ぼします。

以下より、詳しく解説します。

準備・実施にかけた時間が無駄になる

1on1が表面的な会話や雑談だけで終わったり、課題解決につながらなかったりすると、準備や実施にかけた時間が無駄になってしまいます。

上司は部下の状況を把握するために事前に情報を整理し、部下は話す内容・テーマを考えるなど、1on1を実施するには目に見えない準備が必要です。

しかし、評価や指導ばかりで、課題解決に向けた次のアクションが示されないと、部下は「これならやらなくてもよかったのでは」と感じてしまいます。上司も対話の手応えを感じられず、1on1自体の必要性に疑問を抱いてしまう可能性があります。

こうした悪循環を防ぐには、あらかじめ「何のために1on1をするのか」を明確にし、目的に沿ったテーマや質問を準備しておくことが重要です。

上司と部下の人間関係が悪化する恐れがある

毎回同じ話をするような1on1が続くと、上司と部下の信頼関係を深めるどころか、逆に悪化する恐れがあります。たとえば、以下のようなケースです。

- 前回話した内容を上司が覚えておらず、同じアドバイスを繰り返す

- 部下の話を深掘りせず、短いやりとりで終わってしまう

- 日常業務の確認だけで終わり、仕事の悩みやキャリアの話ができない

信頼関係を築く場であるはずの1on1が、形式的なやりとりで終始してしまうと、互いに本音を語れなくなり、コミュニケーションの質が低下していきます。

最終的には人間関係が悪化する恐れもあるため、1on1の進め方を提案してくれるツールを導入するなど、対話の質を高める工夫が求められます。

表面的な会話だけで、部下の成長につながらない

表面的な会話だけの1on1では、部下の成長をサポートする機会を逃してしまいます。とくに、悩みや課題を深掘りできないと、部下の状況を正確に把握できず、適切なアドバイスができません。

株式会社ジェイックの調査によると、会社員400人に「上司との1on1によってモチベーションが落ちた経験があるか」と質問したところ、5割以上は「ある」と回答しています。詳細は以下のとおりです。

- 何度もある(33.7%)

- 1回はある(20.5%)

- ない(45.8%)

モチベーションが落ちた理由を尋ねると、「上司ばかり話していた」「一方的な思い込みで話をされる」といった、上司の発言・態度に対する不満が多く聞かれました。

参考:会社員400名に「上司との1on1」について調査|株式会社ジェイック

部下にとって意味のある1on1にするためには、上司が対話の主導権を握るのではなく、部下自身が主体的に話せるような雰囲気づくりが重要です。

1on1は本当に無駄?実施による本来のメリット

社内で「1on1はやるだけ無駄」といった声が聞かれる場合、本来の目的やメリットが理解されていない可能性があります。

1on1の適切な運用によって、以下の3つのメリットが期待できます。

以下より、詳しく解説します。

上司と部下の相互理解が促進される

1on1は、上司と部下がじっくり対話できる貴重な機会であり、相互理解の促進にもつながります。

普段の会話では、どうしても仕事の内容が中心になりがちです。そのため、部下が「どのような不安を抱えているのか」「何にやりがいを感じているのか」までは正確に把握できません。

1on1を通じて、最近気になっていることや、働き方に対する考え方などを丁寧に聞くことで、お互いに「どのような考えを持っているのか」が明確になります。

リクルートの調査によると、1on1を導入している企業にその効果を質問したところ、60.1%が「上司と部下のコミュニケーションの機会が増えた」と回答しました。その他にも、以下のような効果が出ています。

- 部下コンディションの把握ができている(46.5%)

- 上司と部下が本音で話せる関係になっている(40.2%)

- 部下の成長が見られる(30.3%)

1on1をきっかけに相互理解が進むことで、仕事上のコミュニケーションや連携もスムーズになるなど、心理的安全性(※)の高い職場づくりにつながります。

(※)組織の中で「自分の考えや気持ちを安心して発言できる状態」を示す度合い。

部下の目標達成と成長をサポートできる

1on1は、部下の目標達成や成長を支援する有効な取り組みです。日常業務の中で、一人ひとりの課題に向き合う時間はなかなか確保できません。

しかし、1on1を導入することで、上司と部下がじっくりと向き合う時間を確保し、個々の状況に合わせた対話が可能になります。

たとえば、「定例的な業務ばかりで成長実感がない」と話す部下に対し、新しい業務に挑戦する機会を与えたり、外部研修や資格取得を提案したりできます。

実際に、上司の「マネジメント・行動・配慮」によって、部下の成長にプラスの影響を与えることがパーソル総合研究所の調査でわかりました。部下の成長につながる要素として、以下の点が挙げられています。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| 本音を話す上司 | 面談時、上司は私に本音を話してくれている |

| 配慮する上司 | ・上司は部下のアイデアや提案を積極的に検討し、尊重する ・上司は部下の業務進捗を頻繁に確認する ・その上司は、励ましの言葉をくれる |

| 新たな視点を提供する上司 | 上司は、自分でも気がつかない意見をくれる |

参考:部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査|パーソル総合研究所

このように上司が部下と本音で向き合い、前向きなフィードバックを行うことで、部下の成長をサポートしつつ、仕事へのモチベーションを高められます。

離職・休職につながる前に対処できる

1on1は、部下のコンディションや心理状態に応じてケアを行うなど、離職・休職といった深刻な事態を防ぐための有効な場です。

普段のコミュニケーションでは、部下の小さな変化に気づけない場合がありますが、定期的に1on1を行うことで、直接不安や悩みを聞けます。

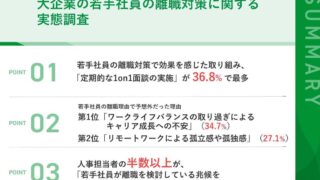

株式会社リーディングマークの調査によると、大企業の人事担当者303人に「実施している若手社員の離職対策」を質問したところ、76.6%が「定期的な1on1面談の実施」と回答しました。

-1024x709.jpg)

さらに「効果を感じた施策」の質問に対しても、もっとも多い36.8%が「定期的な1on1の実施」と回答しています。

1on1を通じて信頼関係が構築されれば、部下も不安や悩みを打ち明けやすくなり、結果として離職・休職の防止につながります。

「大企業の若手社員の離職対策に関する実態調査」の詳細を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。大企業が実践している具体的な施策もわかります。

1on1を無駄にしないための6つのポイント

1on1を有意義な時間にするためには、事前の準備や話すテーマの整理が必要です。6つのポイントと具体例を解説します。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| ポイント | 具体例 |

|---|---|

| 1on1の目的や重要性を共有する | 「あなたのための時間である」ことを部下に伝える |

| 話すテーマを部下にも考えてもらう | テーマの一覧を共有し「この中で話したい内容はあるか」と問いかける |

| 上司は部下に「教えてもらう」姿勢で対話する | 「この件について、どう感じましたか?」と、部下の考えを聞く質問をする |

| 部下の目線に立って話を聞く(傾聴) | 「最近、どんなことに負担を感じてる?」と、具体的に掘り下げる |

| 部下の本音を聞き出す質問をする | オープンクエスチョン(5W1H)で、相手が自分の考えを表現できるように質問する |

| 短時間のミーティングを複数回に分けて行う | 10分だけ「最近の困りごと」に絞って話す機会をつくる |

以下より、詳しく解説します。

また、部下のパフォーマンスを高める対話方法を解説した、別の記事もご用意しています。本記事と合わせて確認してみてください。

1on1の目的や重要性を共有する

1on1を始める前に、目的や重要性などについて導入説明を行いましょう。

組織として「1on1にどのような扱いや意図があるのか」を部下に共有することで、お互いの認識を合わせられます。共有すべき事項は、以下のとおりです。

【共有事項の例】

- 1on1は部下のための時間であること

- 業務報告や評価をする場ではないこと

- 話すテーマは部下自身が自由に決めていいこと

- 話した内容は守秘義務とし、許可なく他言しないこと

1on1の目的が共有されないと、部下は「何のためにやるのか」「いつもの業務報告と同じでは」と疑問を抱きやすくなります。

通常の面談や会議とは異なることを理解してもらうことで、部下にも安心感が生まれ、スムーズに対話を進められます。

話すテーマを部下にも考えてもらう

話すテーマを部下にも考えてもらうことで、当事者意識を持って1on1に臨み、対話が一方通行になりません。

上司が一方的にテーマを決めてしまうと、部下にとっては「話を聞くだけの場」となり、自分の考えを整理する機会を失ってしまいます。

あらかじめ「次回の1on1で話したいことを一つ考えておいて」と伝えることで、部下は自分なりのテーマを用意できます。以下の9つのテーマを提示し、事前に話したいことをイメージしてもらいましょう。

※モバイルでは以下の表を右にスクロールしてご覧ください

| テーマ | 具体例 |

|---|---|

| 理念・制度・カルチャー | 経営理念、価値観、制度、歴史、文化などについて |

| 人間関係 | チームメンバーや上司、他部署などの人間関係について |

| 組織方針・ビジョン | 今後の経営方針や全社的な進捗などについて |

| パーソナリティ | 性格や特性、価値観、強みや弱み、リソースなどについて |

| ライフスタイル | 心身の健康、家族、興味関心、人生などについて |

| 将来キャリア | 将来のやりたいこと、ありたい姿などについて |

| 振り返り | 業務を通じての気づき、学び、失敗、成長などについて |

| 業務不安 | 仕事の悩み、不安、モヤモヤ、緊張、焦りなどについて |

| 業務改善 | 今後の業務の効率化や改善、仕組みなどについて |

上記のような「テーマの一覧」を共有し、「この中で話したい内容はある?」と問いかけることで、自分の関心や悩みに合ったテーマを選びやすくなります。

1on1で話すテーマ(ネタ)をより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。新しい気づきを引き出すためのポイントや、1on1の注意点も解説しています。

上司は部下に「教えてもらう」姿勢で対話する

上司は、部下に指導・助言しようとするのではなく、部下に「教えてもらう」姿勢で対話することで、安心して話せる雰囲気をつくれます。

1on1の主役は部下であり、部下のことをよく知っているのも部下自身です。本来はどういう人間なのか、どのような価値観を持っているのかなど、上司は「教えてもらう側」として1on1に臨む必要があります。

具体的には、以下のような問いかけで対話してみましょう。

【問いかけの例】

- 「この件について、どう感じましたか?あなたの考えを詳しく教えてください」

- 「私との関わり方で、やりにくいと感じていることはありますか?」

- 「最近の経験で学んだことや、印象に残った出来事はありますか?」

- 「どうすればもっと力を発揮できそうか、あなた自身の意見を聞かせてください」

上司が部下のことを理解・尊敬し、信頼できる存在になれば、自然と部下を応援したいと感じるようになります。応援された部下も、その期待に応えようと努力するようになり、結果として前向きな行動や成長につながります。

部下の目線に立って話を聞く(傾聴)

1on1を行うときは、部下の目線に立って「話に耳を傾ける姿勢(傾聴)」が重要です。

上司は自分の価値観で判断せず、部下の立場や感情を理解しようと努めることで、信頼関係の構築につながります。

たとえば、部下が「最近、やる気が出ない」と話したときに、「とりあえず頑張って」とただ励ますのではなく、以下のように気持ちに寄り添う対応をしましょう。

【対応例】

- 「そう感じるのには、なにか理由があるのかな?」と問いかける

- 「最近、どんなことに負担を感じてる?」と具体的に掘り下げる

- 「自分でも気づいていることがあれば、ぜひ教えてほしい」と聞く姿勢を見せる

- 「何をすれば少しでも楽になりそうかな?」と解決の糸口を一緒に考える

このように相手の気持ちを尊重しながら話を丁寧に聞くことで、部下は安心して自分の内面を言葉にできます。上司にとっても、部下の不安や悩みの本質を理解しやすくなり、より適切なサポートにつなげられます。

1on1を有意義な時間にするためのコツを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。部下の成長を促進させるコミュニケーション術も解説しています。

部下の本音を聞き出す質問をする

部下の本音を引き出すには、安心して話せる雰囲気をつくった上で、オープンクエスチョン(5W1H)を用いた問いかけが効果的です。

いつ(When)・どこで(Where)・誰が(Who)・何を(What)・なぜ(Why)・どのように(How)といった形式の質問。相手が自由に自分の考えや感情を表現できるような質問の仕方。

たとえば、「何か悩んでいることある?」「体調は大丈夫?」といった質問だと、「はい」か「いいえ」の返事で終わってしまい、会話が広がりません。

一方、「仕事でモヤモヤを感じる場面はどんなとき?」「なぜ体調が崩れたのかな?」と問いかけをすることで、部下は自分の状況や気持ちを言葉にしやすくなります。

さらに「そのとき、どう感じましたか?」と感情に焦点を当てた質問をすれば、課題の背景にある「思い」や「考え」を自然な流れで聞き出せます。

以下の記事では、マネジメント理論に基づく1on1の手順を詳しく解説していますので、本記事と合わせて確認してみてください。

短時間のミーティングを複数回に分けて行う

1on1を行うときは、一度に長時間確保するのではなく、短時間(10〜20分程度)のミーティングを複数回に分けて実施しましょう。

とくに多忙な現場では、長時間のミーティングが難しいため、1on1自体を後回しにしてしまう要因になりかねません。

10〜20分の短い対話でも、テーマを絞って定期的に実施することで、部下の小さな変化に気づきやすくなります。また、短時間であればスケジュールの調整もしやすいため、1on1の習慣化と定着にもつながるのです。

話す内容についても、短時間だからこそ「直近の困りごと」や「気になる出来事」など、タイムリーな話題に集中できます。その結果、問題の先送りを防ぎつつ、迅速なサポートやフィードバックが可能になります。

1on1を有意義な時間にするための準備方法【3選】

1on1の限られた時間を有効活用するには、事前の準備が必要です。具体的な3つの準備方法を紹介します。

入念に準備しておくことで、部下の心理状態や関心事に合わせた質問ができるようになり、短い時間でも「質の高い対話」が実現します。

以下より、詳しく解説します。

1on1の進め方をあらかじめ把握しておく

有意義な1on1にするためには、事前に具体的な進め方や質問のポイントを把握しておくことが重要です。

場当たり的に話を始めると、話題の軸がブレたり時間配分を誤ったりして、本題にたどり着けないまま会話が終わってしまう可能性があります。

以下のような基本的な流れを頭に入れておくことで、落ち着いて話を進められます。

【1on1の流れ】

- アイスブレイク

- 前回の振り返り

- テーマの確認

- 上司側の関わり方を確認

- テーマを踏まえた対話

- まとめ・次回に向けた確認

また、部下にも進め方のイメージや当日話したいテーマを共有しておくことで、受け身ではなく、当事者意識を持って1on1に臨めるようになります。

1on1の進め方をより詳しく確認したい方は、以下の記事をご覧ください。部下の成長段階に合わせたコミュニケーションの取り方も解説しています。

部下の性格や心理状態を事前に確認する

1on1を行う前に、部下の性格や心理状態を確認しておくことで、一人ひとりの状況に合わせた問いかけが可能です。

人によって性格タイプは異なるため、同じような接し方や問いかけでは、本音を引き出すような対話ができません。感情を素直に表現するタイプもいれば、慎重であまり自分から話さないタイプもいます。

また、心理状態についても同様です。たとえば、繁忙期で明らかに疲れている様子がある場合、「最近ちょっと大変そうだけど、無理してない?」と気遣う言葉をかけるだけで、話しやすい雰囲気をつくれます。

部下の性格や心理状態を把握するためには、マネジメント状況を可視化する1on1ツールの導入が有効です。

株式会社リーディングマークが提供する『ミキワメ マネジメント』は、部下の状況や1on1記録がダッシュボードに表示されるため、ひと目でさまざまな情報を把握できます。

状況に応じて接し方を変えることで、部下は「しっかり自分のことを考えてくれている」と感じ、心を開きやすくなります。

『ミキワメ マネジメント』の詳細を確認したい方は、以下の資料をダウンロードしてご活用ください。具体的な使い方や料金体系をまとめています。

>>『ミキワメ マネジメント』のサービス資料をダウンロードする

会話内容の文字起こしが可能なツールを準備する

1on1の内容を記録できるツールを活用することで、会話の振り返りがしやすくなり、次回以降も一貫性のある対話ができます。

たとえば、話した内容や部下の発言をメモで管理していると、情報をまとめるのに時間を要したり、重要なポイントを見落としたりする恐れがあります。

会話内容を文字起こしできるツールを活用し、発言のニュアンスや文脈を正確に記録することで、記憶や主観に頼らない客観的な振り返りが可能です。

また、議事録を作成する時間や手間を減らせるため、上司の負担を軽減しつつ、1on1の定着と継続を実現できます。

以下の記事では、1on1の実施・運用を効率化するツールを多数紹介しています。目的別の比較表も掲載していますので、導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

1on1に関するよくある質問

1on1に関する「よくある質問」に回答します。1on1を導入したい、または運用方法を見直したいと考えている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

以下より、詳しく解説します。

1on1が逆効果になる場合もある?

1on1が上司の一方的な話だけで終わっていたり、指導や評価の場になっていたりすると、かえって部下のプレッシャーやストレスになる可能性があります。

上司が一方的に話し続けてしまうケースでは、部下にとって「話を聞くだけの時間」となり、不安や悩みを話そうという気持ちになりません。

また、上司の指導や評価ばかりだと、部下は「ネガティブなことを言うと評価が下がるかもしれない」と感じるようになり、心を閉ざしてしまいます。

1on1を有意義な時間にするには、部下の話に耳を傾け「安心して話せる場」をつくることが重要です。

1on1のデメリットは何?

1on1のデメリットは、実施や記録、運用を担う上司(マネージャー)に大きな負担がかかることです。

たとえば、部下が10〜20人いるマネージャーの場合、1人あたり30分の時間を確保するだけでも、6〜12時間に及んでしまいます。

また、1on1を行うたびに事前の情報収集や実施後の振り返りも必要なため、結果として以下のような問題が起こる可能性があります。

- スケジュール調整が難しくなり、継続的に実施できなくなる

- 準備不足のまま1on1を行い、表面的な会話で終わってしまう

- 1on1をやることが目的になってしまい、対話の質が下がる

上司の負担を軽減するには、1on1の運用を個人に任せきりにせず、経営陣や人事など組織全体でサポートする体制づくりが必要です。

まとめ:「傾聴・共感」の姿勢で有意義な1on1を実現しよう

1on1を価値ある時間にするには、上司が「傾聴」と「共感」の姿勢で部下と向き合い、安心して本音を話せる環境をつくることが重要です。

上司が一方的に話を進めたり、いつも同じような会話で終わっていたりすると、部下は自分の考えや感情を伝えにくくなってしまいます。

言い換えれば、部下の声にしっかり耳を傾けることで、信頼関係が少しずつ築かれ、1on1が「成長を後押しする大切な時間」へと変わっていきます。

「傾聴・共感」を軸にした対話で、部下の成長をサポートするとともに、組織全体の活性化につなげていきましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位