こんにちは。株式会社リーディングマーク「組織心理研究所」の佐藤映です。

前回の記事「理想の1on1とは?」に引き続き、マネジメントにおける1on1の位置づけについて学術的に考えていきます。

前回は生産性を高める好循環をうむ組織をつくるため、従業員のマイクロマネジメントとしての1on1は、以下の要素が重要だとお伝えしました。

- 信頼関係を構築する(関係の質を深める)

- 良質なフィードバックを行う(思考の質を深める)

- 具体的な行動目標を自律的に立ててもらい、権限委譲して実行させる(行動の質)

- 職務環境を維持・改善する(仕事要求度の調整・ウェルビーイングの実現)

これらを進めていくために、どのような1on1を実施すべきか。今回は1on1の具体的な方法をお伝えするために、仕事の中での1on1の位置付けについて整理しておきたいと思います。

マネージャーがコーチングを行うための3つの条件

1on1は、いわば単なる日常のなかの面談です。

この面談が、より長いスパンでの仕事のサイクルの中でどのように位置付けられるのかを意識しておかないと、付け焼き刃のコミュニケーションに終始してしまいます。

そこで役に立つのが、世界幸福度調査やストレングスファインダーで有名なギャラップ社の研究員による提言です。

ギャラップ社の研究者であるクリフトンとハーターは、「ボスからコーチへ」という本で、マネジメントの全体感についてまとめています。

参考:ザ・マネジャー 人の力を最大化する組織をつくる ボスからコーチへ

彼らは、マネージャーがコーチングを行うための3つの条件と、パフォーマンスを向上させる5つの会話について説明してくれています。「ボスからコーチへ」の引用と合わせて解説していきましょう。

1.期待値を設定する

上司はメンバーとともに、目標に対する役割と期待値を明確に設定してすり合わせを行うことが大切です。

この工程がなければ、「メンバーはなんのために働いているのか」「目標を達成したらどんな良いことがあるんだっけ」ということがわからなくなってしまいます。

仕事の意義や達成感を得られるよう、期初にメンバーへの期待をすり合わせましょう。

この際、目標はただ組織の上から降りてくる数値をそのまま伝えるというだけではなく、仕事の内容とその達成による成長角度、メンバーが磨きたいと思っているスキルや能力との兼ね合いで適切に翻訳しながら伝え、「すり合わせる」ことが重要です。

引用:「上司が目標設定に関与している従業員は、そうでない従業員に比べて約4倍もエンゲージメントが高いが、それを経験している従業員は、わずか30%しかいない」

2.継続的にコーチングする

目標を設定し、期待値を設定してから期末の評価にいたるまで、上司がほとんどかかわらないというのは大変もったいない時間の使い方です。

上司は、部下が部下自身の目標を目指してどのような行動を行い、どのような進捗を得ているのかを確認しながら、以下のような機会を作る必要があります。

(これがのちに述べる1on1での仕事のひとつになります)

- 適宜ポジティブなフィードバック

- 伸びしろを改善するためのネガティブ/ギャップフィードバック

より本質的なことは、「上司が部下に関心を持って知ろうとしている態度を示すこと」「気にかけているということが伝わること」が重要です。

ただしこれは「管理されている」「自由が奪われている」というほど詳細には行わないことがミソです。

部下の自律性や自由裁量度を尊重しながら、定期的に状況を共有してもらい、できていないことだけでなく、必ずできていることに対して感謝を述べるようなコミュニケーションが必要です。

引用:「日常的にフィードバックを受けている従業員は、年に1回以下のフィードバックしか受けていない従業員に比べて約3倍もエンゲージメントが高い」

3.進捗レビューを行う(アカウンタビリティを生み出す)

期末には、いつもより少し長い時間を確保し、期間全体で何をやってきたのかという仕事の進捗の振り返りを行いましょう。

振り返りでは、評価とその背景のフィードバック、どんな能力を伸ばせたのかという成長実感へのフィードバックを行うことが重要です。

さらに、「事業戦略や現時点の足元の事業の状態」「組織やチームの状態」「部下の私生活やウェルビーイングの状況」についても振り返り、この期間で部下や会社がどんな変化を遂げたのかを整理し、説明責任を果たせるようにしましょう。

特にメインのアジェンダとなるのは、以下のようなことについてです。

- どのような成果をあげられたのか

- そこに部下はどんな貢献をできたのか

- 部下自身はどう成長できたのか

- 伸びしろとして残された課題はなにか

- 評価結果とその公正性

引用:「年に2回は進捗状況のレビューを行う。従業員の目的や目標、評価基準、能力開発、戦略、チーム、私生活などについて話しましょう。進捗レビューでの会話は、成果志向で、公正かつ正確で、能力開発を中心としたものでなければなりません。」

クリフトンらは、特に部下のパフォーマンスをチェックする時には、部下の能力を伸ばす能力開発とセットで行うことが重要だと指摘します。

そうでなければ、パフォーマンスの確認はただ「詰められている」「怒られている」という体験になってしまい、事業や仕事と結びつけづらくなってしまうからです。

引用:「個人的な能力開発とパフォーマンス測定を組み合わせましょう。そうしないと従業員はパフォーマンス測定を「脅威」と感じ、能力開発は、ビジネス目標から切り離されたものになってしまいます。」

パフォーマンスを高める5つの会話

この5つの会話技術は、部下のパフォーマンスを高める半期ごとのマネジメントルーティンを想定して構成されています。

クリフトンらのいうことをまとめると以下のようになります。

初期段階(上司-部下タッグの開始時)

1.職務の明確化と人間関係の構築(相互理解とすり合わせ)

- 頻度:年1回、あるいは職務や役割が替わったときに1〜3時間程度。

- 内容:部下一人ひとりの強みを知り、その人の強みと組織全体の目標に合致した期待値を設定する。役割における成功の定義や同僚の期待値との連携を明確にする。

- 目的:部下の役割や目標、評価基準、能力開発、戦略、チーム、ウェルビーイングについて深く理解する。

中盤(ルーティンの実施)

2.クイックコネクト(日常の声掛け)

- 頻度:最低週1回以上、短時間(1〜10分)の軽いやりとり(メールや電話、立ち話など)。

- 内容:部下の当事者意識を醸成し、無視されていると感じさせないようにする。ビジネス上の問題が発生したときに迅速に対応し、正しい方向に導く。

- 目的:継続的なコミュニケーションを通じて部下の強みに根ざしたサポートを行う。

3.チェックイン(日常の1on1の定期アジェンダ)

- 頻度:月1〜2回、10〜30分程度。

- 内容:それまでの成功と障害を振り返り、業務の優先順位を再設定する。期待値や仕事量、目標、ニーズについて計画的に話し合う。

- 目的:部下の業務進捗を確認し、必要なサポートやアドバイスを提供する。

4.育成型コーチング(日常の1on1の臨時アジェンダ)

- 頻度:必要に応じて10〜30分の短時間で実施。

- 内容:従業員のキャリア育成を行い、プロジェクトの任命やキャリア開発の機会に関する会話をする。従業員のやりたいことや成長の機会を模索し、方向性を示す。

- 目的:部下の強みや成果に焦点を当て、スキルトレーニングや行動計画の策定を支援する。

終盤(半期ごとのレビュー)

5.進捗レビュー

- 頻度:半期に1回、1〜3時間程度。

- 内容:成功を祝い、今後の達成に向けて準備し、能力開発と成長の機会を計画する。以下の内容について深く話し合う。

- 私の目的:「なぜそれをしているのか」「何をしているのか」を聞く。

- 私の目標:「何を成し遂げたいのか」を聞き、組織の目標と一致するように支援する。

- 私の評価基準:進捗をはかるためのスコア策定。

- 私の能力開発:将来の成長や能力開発について話し合う。

- 私の戦略:目的や目標、評価基準、能力開発について批判的に検討し、行動計画にまとめる。

- 私のチーム:従業員のベストパートナーを特定する。

- 私のウェルビーイング:望むなら生活全般について話し合う。

- 目的:パフォーマンスの確認と成長の計画を行い、次のステップに向けた目線合わせを行う。

これらの段階を通じて、上司は部下との信頼関係を築き、継続的にサポートし、パフォーマンス向上と成長を促進することが求められます。

まとめると、基本的なマネジメントサイクルは「長期・中期・短期」の階層構造になっています。

| 長期(半期・1年単位) | マクロな目標設定と評価を行う大きなサイクル |

| 中期(週・月単位) | 定期的なマネジメントとして1on1を実施 |

| 短期(日常) | ちょっとした声かけなどのマイクロマネジメント |

このように大きな時間軸での管理から、日々の細かな振る舞いまでが一連の流れとして機能しています。

より長い枠組みの中での目標がしっかり設定されていなければ、日々のマイクロなマネジメントにおける関わり方にもブレが生じてしまいます。

この大きな枠組みをまず明確に設定しながら、そこを基点として日々の、あるいは週次・月次のマネジメント行動を行っていくことが肝要です。

1on1は、この時間階層では中間的な位置づけにあたり、日々の声掛け(マイクロ行動)と半期や1年の目標設定・進捗レビューとをつなぐ、足元を確認する時間になるようにすることがポイントです。

1on1という営みは、階段に例えるならば踊り場であり、登山に例えるなら給水・休憩スポットです。登っている足のペースを止めて振り返り、目指す頂までの道のりを再確認するような、そういう時間になることが目指されるべきですね。

毎回の気分で面談するのではなく、このように長い目で見た目的を背景に意識してみると良いでしょう。

1on1で何をするのか?

では、いよいよ1on1の中身に入っていきましょう。

前章で示したようなマイルストーンを確認する定期面談としての1on1は、具体的にはどのようなやりとりを行うことが望ましいのでしょうか。

それを説明するために、モチベーションの向上に関わる「自己決定理論」を導入しましょう。

自分で決めて自分で出来る、ひとりじゃない 〜自己決定理論とは〜

自己決定理論(Self-Determination Theory)とは、1985年にデシ(Deci)とライアン(Ryan)が提唱したモチベーションに関する理論です。

人に言われて、あるいは必要にかられて、仕方なくやる時のモチベーション(外発的動機づけ)が、自分で必要性を認識し、自分でやりたいと感じて取り組む際のモチベーション(内発的動機づけ)に変化していくプロセスについて明らかにした理論です。*

誰しもやらされ仕事はつまらなく感じ、パフォーマンスを発揮しづらいです。

しかし自分の趣味ややりたいことであれば、楽しくやりがいを持って取り組み、パフォーマンスを発揮することができます(またそれに喜びを感じられます)。

仕事が趣味のように楽しく、やりがいのあるものと感じられるようになるには、どのような要素が必要なのでしょうか。

自己決定理論では、外発的なモチベーションの状態から内発的なモチベーションへ移行するには、6つの段階があるといわれています。

この段階を高め、モチベーションとウェルビーイングを向上させるには、以下の3つの欲求を満たすことが重要とされています。

| 1.自律性の欲求(自分でやりたい) | 誰にも強制されず、自分の意志や主体性によって行動を決められると感じたい欲求。全部一人でやることではなく、人に助けを求めるかも自分で決められるということ。 |

| 2.有能感の欲求(自分はできる) | 自分には十分な能力が備わっていて、任されたことは努力すれば達成できるはずだと感じたい欲求。自分の行いによって成果が生まれ、成長できていると感じたいこと。 |

| 3.関係性の欲求(ひとりじゃない) | 周りの人から関心をもってもらえていて、自分は一人じゃないんだと感じたいという欲求。上司やチームの仲間だけでなく、家族や友人、社会への貢献など広い範囲を含む。 |

上記の3つの欲求を満たしてあげるようなコミュニケーションやフィードバックを上司から行っていくことが、メンバーのモチベーションの向上に役立ち、パフォーマンスを発揮することにつながっていきます。

先程の議論であった、コーチングの3条件やパフォーマンスを向上させる5つの会話とも矛盾しないですね。

自律性は、ただ目標を与えるだけでなく、部下自身のやりたいこととの「すり合わせ」が重要、つまり自分が目標設定に参加していると感じさせることが重要だったわけです。

また、日々の仕事においても管理監督を強めるのではなく、自律的に進めさせ、自律的に報告させるということが大切です。

有能感については、フィードバックの際に必ずポジティブな要素を指摘するということはもちろん、日々のコミュニケーションにおいても、以下のようなマネジメント行動が効きます。

- 部下のしてくれた行動に対するねぎらいや感謝

- 部下の出来ているところを指摘して成長実感をもたせる

関係性については、まずは上司が部下に興味関心を持ってコミットし、部下のプロフィールや性格の理解に努める行動それ自体によって、部下が「上司に関心をもってもらえている、期待されている」という思いを強めることができます。

加えてチームメンバー同士の交流を促したり、仕事が社会に与える価値や影響を強調して話をするなど、目先の関係から、より大きな枠組みでの社会とのつながりを認識させるということが重要でしょう。

1on1をどのように進めるのか?

ここまでは以下のようなことを見てきました。

- 1on1の背景となるマネジメントの理論

- 1on1が仕事の大きな流れの中でどのように位置づけられるのか

- そこで部下に何を体験させるべきなのか

これでも十分かと思うのですが、最後に部下の状態に合わせた1on1の流れのイメージを紹介しておきます。

「部下の状態」と申しましたが、実際には組織やチーム全体の状態にも関わってきます。

成功循環モデルで見てきたように、関係構築が十分ではない状態のときや、組織やチームへの信頼感が薄まってしまっている状態のときには、より高い目標やパフォーマンスを求める行動は機能しづらいからです。

「関係の質・思考の質・行動の質・成果の質」の順番で深まっていくという指摘があるように、関係の質がくずれている時には、それ以降の「思考・行動・成果」の質はあげづらいということになります。

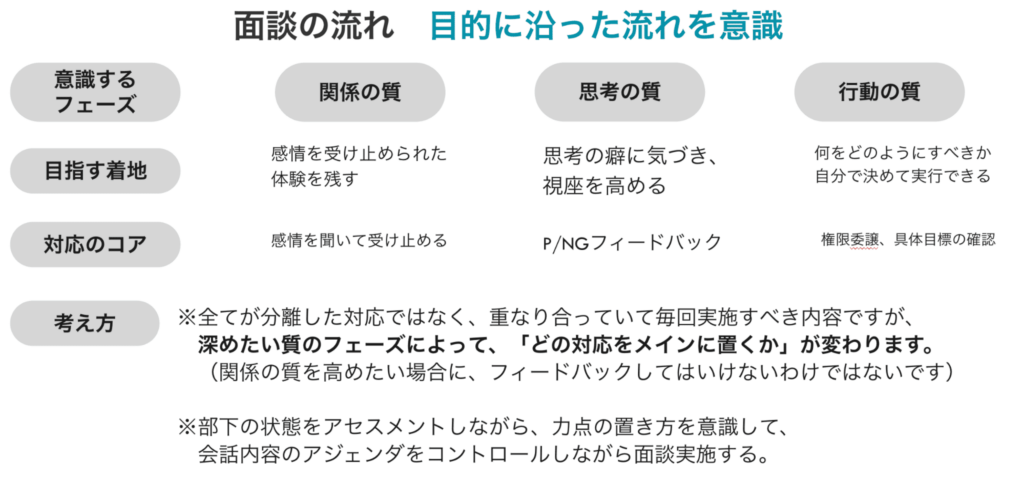

ここからは「関係の質・思考の質・行動の質」それぞれを深める目線で1on1の流れを考えてみましょう。

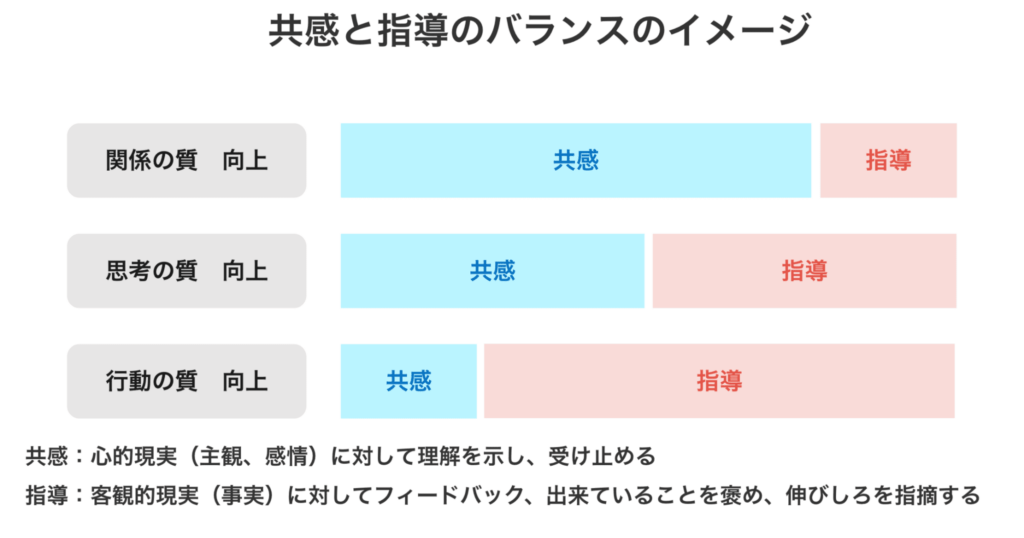

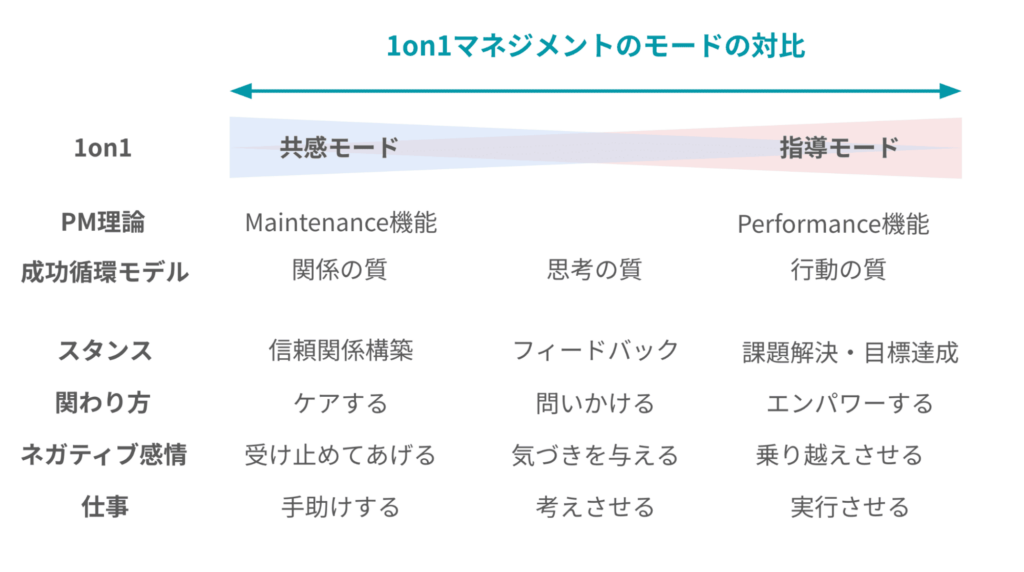

具体的な流れの説明の前に、1on1で部下と接する上司のモード(態度)を大きく2種類にわけておきたいと思います。

共感モード

このモードの上司は、部下のマイナスな気持ちや課題を受け止め、話を聞いてわかってくれる存在という体験を強めるためのモードです。

具体的な行動としては、傾聴や共感になります。部下が話すことがどのような突飛な内容だったとしても、まずは四の五の言わずに聞いて受け止め、理解を示す。

- そういう風に感じることもあるよね

- なるほど、そういうことがあって、そんなふうにいわれたらそりゃそう感じるのも無理はない

- 君の気持ちはよく分かる。話してくれて感謝します

このように、まずは部下の話をなんでも受け止める姿勢が大切になります。

このモードでは、加えて余計なことを言わないという意識が大切です。部下は指導やアドバイスを求めているのではなく、まず部下に状況や感情をわかってほしいと思っています。

問題を解決したいのではなく、成長したいわけでもなく、ただ苦しさをわかってほしいのです。

ですから、「そんな時はこう考えるといいよ」とか「僕も似たような経験をして、こんなふうに解決したから、やってみて」などのアドバイスは、かえって部下の信頼を損ねることにつながります。

むしろ以下のような「問いかけ」をメインにコミュニケーションを行い、部下が現状を冷静に振り返り、思考を整理することに寄り添うことが大切です。

- どんな状態になったら嬉しいか

- 理想的な状態はどうか

- 自分で取り組んでみたいことや、やれそうなことはあるか

- 自分では難しくて、上司に支援してほしいことはあるか

重要なのは情報提供ではなく、振り返りを促すことです。

指導モード

このモードの上司は、「部下の現実的な状況を冷静に理解しながら、うまくいっていることを称賛し、伸びしろがあるところを指摘して改善方法を伝える」といった、より具体的な指導を行うモードです。

もちろん共感モードのときのように、感情的な苦しさが出てきた場合には、それを否定せず受け止めながら、現実的な事実や状態を明確に言語化して伝え、どうしていくべきなのかを共に考えるという行動が必要です。

人は感情を感じてしまうものであり、それを否定されるとどうしようもなくなってしまいます。感情と事実はわけて、感情はうけとめつつ、事実は事実として認識できるように対話しましょう。

このモードで大切になることは、指導やアドバイスをする際に、上司が自分本位になりすぎないことです。上司がfor meな態度で部下に関わってしまうと、部下はやる気を失います。

あくまで所属する組織や事業を主語にして、部下が自律的に設定した目標と、事業目標を達成するための方略としてのアドバイスを行いましょう。

まさかとは思いますが「君が頑張ってくれないとオレが怒られる」とか「オレより経験が少ないのに出来ると思わず、オレから学べ」とか言ってしまっていないでしょうか。

客観的な目線で、あくまで「本人と事業の成長のために」必要なことを指導するようにすることがコツです。そうして視野を拡げて対話することが、結果的には上司であるあなた自身の成長につながります。

【目的別】1on1の流れの例

さて、改めて1on1の進め方についてまとめてみましょう。

相手とのフェーズに応じて、2つのモードの割合を使い分けながら1on1を進めるイメージをもっていただければと思います。

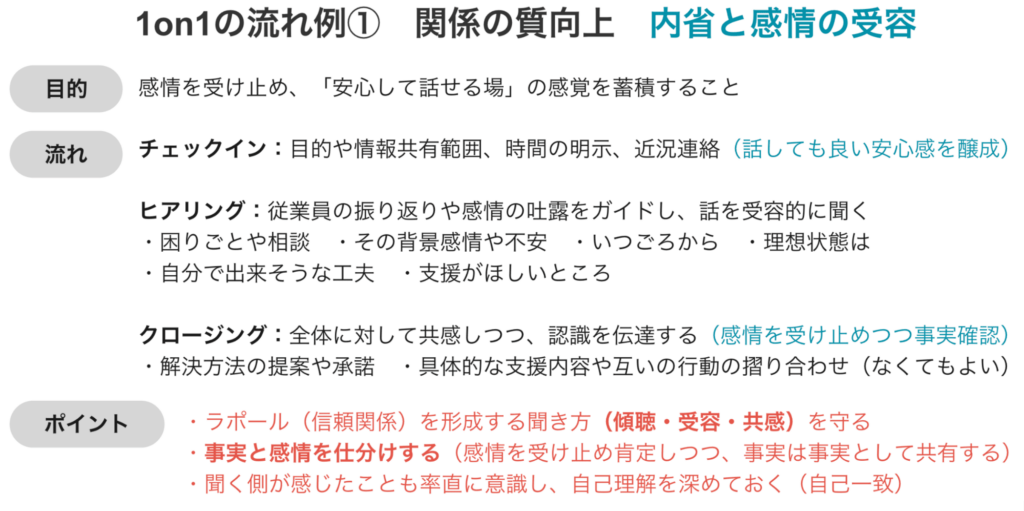

1.関係の質を深める1on1

部下との信頼関係がまだ十分に構築されていないと考えられる場合には、まずは共感モードを中心とした1on1が必要です。

ここでのポイントは、以下の3点です。

一つずつみていきましょう。

枠組みの設定

まずは1on1の枠組みの設定を明確にし、安心して話せる環境をつくることが大切です。

「日時はいつで何分話すのか」「話したことは誰にどのように共有される可能性があるのか」「共有してほしくない話は言わないでおいてもらえるのか」等、面談の枠組みやルールを明確に伝えることから始めると良いです。

また、一度設定した面談は優先度を上げてリスケジュールしないことをおすすめします。

リスケは「軽く扱われているんだな」「優先度が低いんだな」と思わせ、部下の信頼を下げてしまいます。

内省促進と受容・共感

メインアジェンダは、相手が日々感じていることを吐き出してもらい、それを受け止めて聞くことです。

- なにか困っていることはあるか

- それはどんな背景でそうなっているのか

- いつごろからそうなのか

- どんな状態になるのが理想か

- 自分でできそうな工夫はあるか

- 支援がほしいところはあるか

上記のような問いかけを中心に話を進め、部下が「話を聞いてもらえた」「気持ちを受け止めて理解してもらえた」「なにか良くなりそうな期待感を抱けた感じられた」という体験が出来るように振る舞います。

ここでは職務上の事実やスタンスなどは関係なく、まずは部下の状態理解と受け止めを重視します。

その後の支援体制の伝達

話を聞いたうえでのクロージングは、じゃあどうしていくかということです。すぐに解決できそうな悩みであればいいのですが、往々にしてそうではないことが多いです。

その場合は、まず話を聞くことだけでも関係の質に対して大きな意味がありますので、無理に解決を急がなくても問題ありません。

むしろ継続的に相談に乗るよというスタンスや、「誰かサポートしてくれる人をつける」「より上層部に報告して改善施策を考えてもらえるか掛け合ってみる」というように、部下のために何か行動を起こすよという姿勢を見せることが大切になります。

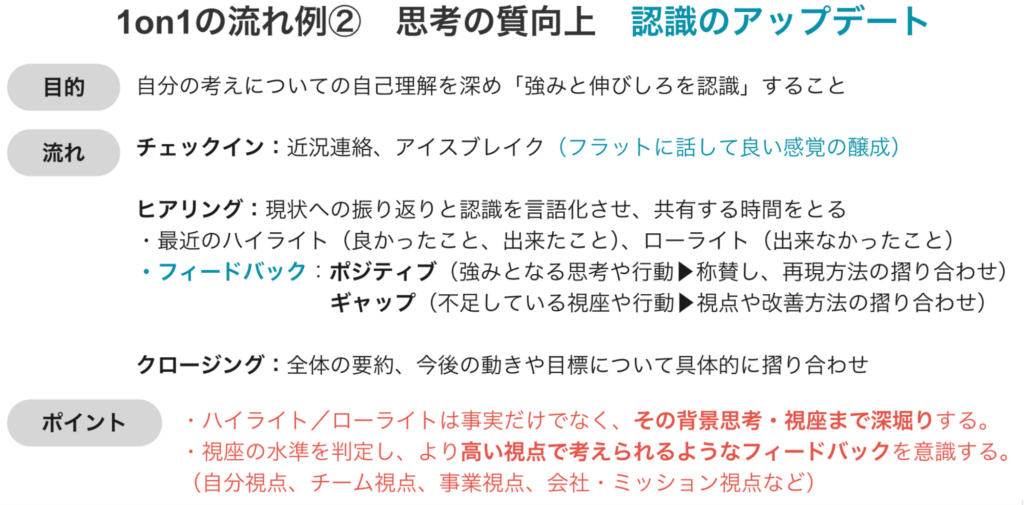

2.思考の質を深める1on1

部下とある程度の関係が構築されている場合、仕事の質を向上させるためには、部下の能力や概念的思考のレベルを把握することが重要です。

そのうえで、部下が自己理解を深められるようなコミュニケーションを行うことが求められます。ここで大切なポイントは以下の2点です。

それぞれ解説していきます。

フラットなフィードバック

良質なフィードバックを行うことが大切であることは、本記事の冒頭でも述べました。

部下の仕事についての話を聞いていると、ついつい「視野が狭いな」「目先のことしか考えてないな」「自分の行いのレベル感が理解できていないな」と、足りていないことばかりに目がいってしまいがちです。

ネガティブな部分だけでなく、部下の行動によって進捗している部分、役に立っている部分など、出来ていることを必ず指摘し称賛するようにしましょう。

これが有能感の醸成につながるからです。合わせて、ここでは共感モードの対話も織り交ぜて、部下の伸びしろに対して理解を示していくことも大切です。

事業や部下を主語とした期待をもたせるコミュニケーション

部下の不足している部分ばかりに目がいってしまうと、必然的に上司側の欲求としては、出来ていないことを指摘して、「自分のほうがすごいんだぞ」とマウントを取りたくなることもあると思います。

そこはグッと我慢して、今の部下が自分自身の状況や視野に対して理解を深められるような、部下の立場にたって思考を広げられるようなコミュニケーションを意識しましょう。

その際には、やはり事業やチームとして何を目指しているのか、そのために部下にどんなことを期待しているのか、といったことを明確にするようにしましょう。

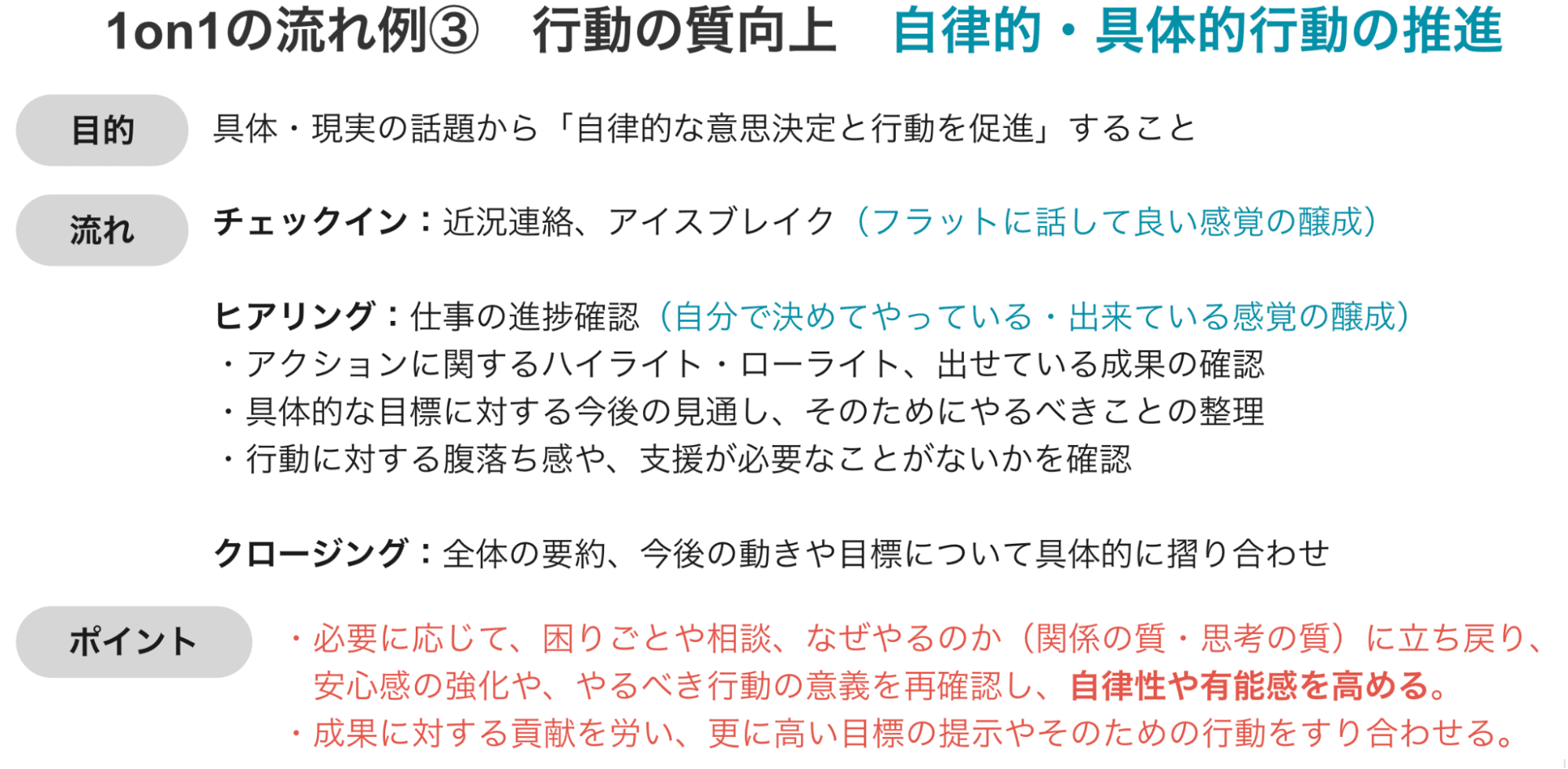

3.行動の質を深める1on1

信頼関係も十分にあり、部下が上司のフィードバックを素直に受け止めて吸収できるような状態になっているときには、より高いパフォーマンスを出してもらうための具体的な面談内容になることがおすすめです。

ここでは、「より高い視座でのフィードバック」「アクションの質に対する具体的なフィードバック」「ストレッチな目標を与える」など、信じて任せてみるといったコミュニケーションが有効です。

部下に多少の負荷をかけても、関係が崩れることはほとんどありません。

むしろ「期待されている」と感じて、やる気を高める可能性が高いでしょう。

そのため、やや厳しい現実を伝えつつ、以下のポイントを明確に伝えることが重要です。

- 会社やチームが部下に何を求めているのか

- 現状に満足せず、さらなる成長を目指してほしいこと

- 目標達成のために、具体的にどのような行動をとるべきか

これらを意識した助言やアドバイスを行い、部下の成長をサポートしましょう。

「自律性・有能感・関係性」の3つの欲求を満たすことを、改めて意識してみてください。

部下が自律的に取り組めるよう過度な管理を控えつつ、「いつまでに何をやってほしいのか」「必要があれば誰を巻き込んでどう進めるべきか」といったアドバイスをするのも良いでしょう。

加えて、今までの部下の貢献がいかに素晴らしいか、いかに事業や組織がその部下の力によって助かってきたのかという感謝と労いも忘れずに(有能感を刺激しましょう)。

そのうえで以下のようことを伝え、部下へのコミットメントを明確にしましょう(関係性の欲求)。

- 部下に期待していること

- 任せたいと思っていること

- これからさらに上の仕事を任せたり、職位を上げたいと思っていること

ここにいたるやり取りが積み上がっていれば、部下はあなたの期待に応えて、きっと成果を自力で生み出せるようになっているはずです。

上司自身は「大丈夫かな」と不安になることもあると思いますが、不安を相手に押し付けず、自分で処理して部下を信じましょう。

まとめ:モードを変えながら、部下のケアと成長を導く

それでは1on1についてまとめます。

「関係の質・思考の質・行動の質」のどこにフォーカスするかによって、共感モードと指導モードを使い分け、部下のフェーズによって意図的に1on1の流れを変えるようにしましょう。

目の前の部下と自分の関係性では、いまその瞬間にどちらのモードが有効か、適切に見極める必要があります(これを「見立て」とか「アセスメント」といいます)。

部下のモードの感度を高め、それらのバランスを考慮した1on1をする意識をもちましょう。

自分と部下との間で何が起こっていそうか、どのような関係かにあたりをつけながら、力点を置く場所を変えてコミュニケーションをしていくイメージです。

アプローチを変えながら効果的な1on1を実践し、部下の力を引き出していきましょう。

以下の記事では、社員の性格や心理状態を踏まえた対話ができる『ミキワメ マネジメント』について詳しく解説しています。ミキワメは、社員の成長と成果を最大化する仕組みを構築できる1on1ツールです。

「部下と効果的な1on1ができていない」と悩んでいる人事担当者の方は、ぜひ確認してみてください。

さいごに:〜ベースを整え、高い目標を目指せるマネジメントを〜

いかがでしたか。

「1on1についての理論」「マネジメントにおける位置づけ」など、より具体的な対応のイメージをもっていただけるように書いてみました。

特に関係の質が深い状態を維持することは大切ですが、そこで気をつけるべきこととしては、「相手の話を受け止めることは、仕事の要求水準や目標を下げさせることではない」ということです。

「マラソンを走ってもらいたい人が体調不良になって距離を短くしたい」と希望している時に必要な声掛けは、希望通りに距離を短くしてあげることではなく、休息をとってコンディションを整えてから走ってもらうことですよね。

「仕事が難しすぎる」「目標が高すぎる」と文句をいっている部下に対して、じゃあ目標を下げようかということは、パフォーマンスの向上につながらないだけでなく、期待していないという暗黙のメッセージにもつながってしまいます。

苦しい感情や困っていることは受け止めて共感をするべきですが、そういう苦しい状態だということを共にわかちあって共有したうえで、「じゃあ今の目標にどう挑戦していくか」「どんな支援が必要か」を一緒に考えるという「寄り添う姿勢」が大切になります。

心理的安全性の理論においても、ただ言いたいことやリスクのある発言をさせるというだけではなくて、高い目標を維持することも大切だと述べられています。

仕事のレベルを下げて安心させることは、ただ甘やかしているだけになってしまい、学習や成長の意欲を低下させてしまいます。

高い水準で難しい目標にチャレンジさせるためには、その負荷に耐えうるベースとなるような関係性や安心感が醸成されていることが大切である、ということですね。

人には「共感してほしいモード」と「指導がほしいモード」があり、どちらがメインになるかは仕事の負荷の状況や周りとの関係性等によって、日々の天気のように揺れ動いています。

そのリズムを感知して、「いま目の前の部下の支援に必要なのはどちらなのか」「雨が降っているのか、晴れていてエネルギーが湧いているのか」、それを見極めながら日々の1on1に向き合ってみていただくと、新しい発見につながることもあるのではないかと思います。

参照サイト・参考文献

*(参照:https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000001055/?theme=manager,career)

*Kim, D. (2001). Organization for Learning: Strategies for Knowledge Creation and Enduring Change. Waltham, MA: Pegasus Communications.

*Schein, E. H. & Bennis, W. G. (1965). Personal and Organizational Change through Group Methods: The Laboratory Approach. Wiley.(シャイン・E・H、ベニス・W・G(1969)『Tーグループの実際―人間と組織の変革』(伊東博 訳、岩崎学術出版社.))

*Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Wiley.(エドモンドソン・A・C(2020)『恐れのない組織: 誰もが安心して挑戦できる職場をつくる』 (村瀬俊朗 解説、野津智子 訳、英治出版))

*Google re:Work「『効果的なチームとは何か』を知る」(https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness#introduction)(参照日:2024-10-07)

*伊達洋駆(2023)『60分でわかる!心理的安全性 超入門』技術評論社.

*Schaufeli,W.B.,Salanova,M.,Gonzalez-Romá,V.(2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, pp.71―92.

*Kular,S., Gatenby,M., Rees,C., Soane,E. & Truss,K. (2008)Employee Engagement: A Literature Review, Kingston University Working Paper Series, No.19.

*Bakker,AB., Demerouti, A. & Sanz-Vegel,AI. (2023). Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, pp.25–53. ※翻訳は講演者

*Seligman, M. E. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. New York, NY. Simon and Schuster.

*Seligman, M. E. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. New York, NY. Simon and Schuster.

*Donaldson SI, van Zyl LE and Donaldson SI (2022) PERMA+4: A Framework for Work-Related Wellbeing, Performance and Positive Organizational Psychology 2.0. Frontiers in Psychology, 12:817244.

*公益社団法人日本WHO協会. 『世界保健機関(WHO)憲章とは』(https://japan-who.or.jp/about/who-what/identification-health/)(参照日:2024-10-07)

*三隅二不二(1963)組織体におけるリーダーシップの構造, 教育・社会心理学研究 4 (2), pp.115-127.

*Jim Clifton & Jim Harter. (2019) IT’S THE MANAGER: Moving From Boss to Coach, Gallup,Inc. (古屋博子訳,2022『ザ・マネジャー 人の力を最大化する組織をつくる ボスからコーチへ』)

*Ryan, Richard M., and Edward L. Deci.(2017) “Self-determination theory.” Basic psychological needs in motivation, development, and wellness.

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位