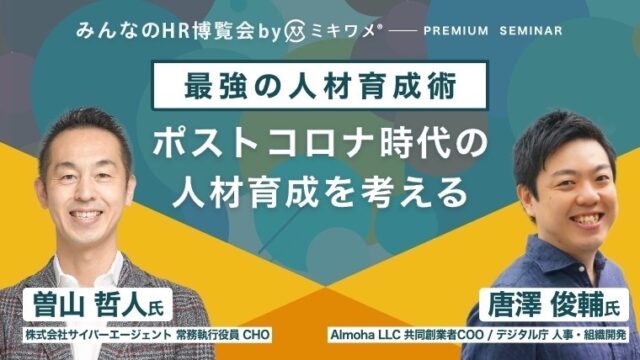

2025年7月15日、大阪で開催された「ミキワメユニバーシティ プレミアムサミット in Osaka 2025」。メインセッションのひとつ「2030年、どうなる?人的資本経営~若手活躍と多様性から紐解く未来の組織~」には、エーザイ株式会社の三瓶悠希氏、株式会社ユーザベースの松井しのぶ氏、Unipos株式会社の田中弦氏が登壇。講演要旨は次のとおりです。

| ■登壇者 ・松井 しのぶ 氏(株式会社ユーザベース 上席執行役員 CHRO) ・三瓶 悠希 氏(エーザイ株式会社 ピープル&コミュニケーション戦略部長) ・田中 弦 氏(Unipos株式会社 代表取締役会長) ■モデレーター ・飯⽥ 悠司 氏(株式会社リーディングマーク 代表取締役社⻑) |

なぜ人的資本経営が重要なのか?

ー 田中さん、なぜ今人的資本経営が重要だとお考えでしょうか?

田中:一番大きな理由は、やはり“人口減少”というマクロな要因です。日本はすでに「人口が増えて内需が拡大していく」というフェーズを終えており、今後は縮小社会を前提にした経営が求められます。そうした環境下では、企業が人に投資し、戦略的に能力を引き出すことによって、これまで以上に大きなリターンを得られる可能性が高まっています。

もう一つの追い風は、テクノロジーの進化です。例えば御社(ミキワメ)のエンゲージメントツールのように、従業員の状態や組織の課題を可視化することが、今では容易になりました。

10年前なら、こうしたデータを取ることすら困難で、エンゲージメントサーベイ自体も一般的ではありませんでした。それが今では、誰でも活用できる環境が整っています。つまり、工夫と仕組み次第で“人への投資”が確実に成果に結びつく時代になってきているのです。

登壇者:Unipos株式会社 田中 弦 氏

社員の主体性を引き出す「手挙げの文化」

ー エーザイさんの人的資本経営で重視しているポイントは何でしょうか?

三瓶:前提として私が強く意識しているものに「どんなに優れた施策や制度を用意しても、会社にただ“居るだけ”の集団には響かない」という点があります。

強いモチベーションや使命感を持った集団であれば、新しいAI技術が登場しても、「この技術を身につける必要がある」と伝えればきちんと反応してくれます。そのため、重視すべきは「どうやって社員のエンゲージメントを高めるか」という視点です。

その一環として大切にしているのが、「手挙げの文化」です。2024年度版の「Human Capital Report(人的資本レポート)」を発行した際、多くのポジティブな反響をいただく一方で、「もっと社員の声を反映してほしい」という意見も数多く寄せられました。そこで私たちは「社員と一緒にレポートを作ろう」と決め、500〜600字程度の作文を課題にして、制作に参加したい社員を社内募集しました。

当初は7〜8名集まれば御の字と考えていましたが、フタを開けてみれば24名もの社員が手を挙げてくれました。この全員がプロジェクトに参画し、最終報告会では議論が鳴り止まないほど活発な意見交換が行われました。

Aという意見に対してBという異なる意見が出てきて、それらを融合させたCという新たなアイデアが生まれる── こうした建設的な議論は、AIにはまだ難しい領域だと思います。

つまり、「会社を良くしたい」「自分にできることを考えて行動したい」という前向きな集団がいてこそ、次のステップに進めるということです。手挙げの文化は、そうした集団を育てる土壌そのものと言えるでしょう。

登壇者:エーザイ株式会社 三瓶 悠希 氏

パーパスとバリューに根ざした人的資本経営

ー ユーザベースさんはミッションやバリューが明確で、組織の求心力が強い印象があります。なぜ今、人的資本経営が重要なのか、そして御社ではどのように体現されているのでしょうか?

松井:少し視点を変えた話から入らせてください。実は、エーザイさんの「Human Capital Report」を拝見した際、「この取り組みは素晴らしい」と思う一方で、「これが時価総額にどのくらい寄与するのか」という視点でも見ていました。株価だけを見ると、直近5年間で必ずしも右肩上がりとは言えない部分もあります。

これはユーザベースにも通じるところがあります。当社は未上場企業なので株価はありませんが、業績は把握しています。過去最高益を出している一方で、規模拡大に伴い、成長率は鈍化傾向にあるんです。

短期(3〜5年)のスパンで見れば、業績への影響力は市場環境や経営戦略のほうが大きいと思います。しかし、10〜20年といった長期スパンでは話が違います。特に我々のように外部資本が入っている企業では、資本の論理とパーパス実現がぶつかる場面も少なくありません。そうした時でも組織がブレずに進めるのは、パーパスやバリューが深く浸透しているからです。

このバリューこそが組織の求心力であり、どんな外部環境でも崩れない強さを支えています。日立さんが2008年の赤字転落から10年、20年かけて人事改革を進めてきたように、人的資本経営は長期でこそ真価を発揮する。そう改めて感じています。

登壇者:株式会社ユーザベース 松井 しのぶ 氏

人的資本経営を文化として根付かせるために

ー 人的資本経営への取り組みが形骸化し、「数字合わせのため」「ルールだからやる」という状況に陥る企業も少なくありません。そうした時期をどのように乗り越えてきたのでしょうか?

三瓶:率直に申し上げると、2022年までは確かに“ルールだからやる”という状態でした。開示義務があるから開示するといったやらされ感が社内に漂い、「人的資本経営とは何か」という本質的な理解は広がっていませんでした。

転機は2つあります。1つ目は、社会的な変化です。「人的資本可視化指針」の公表は、正解のない領域に「まずはこう取り組んでみよう」という道筋を示してくれました。これは我々にとって大きな後押しとなりました。

2つ目は、2022年の定款改定です。会社の“憲法”とも言える定款に、「働きやすい環境の整備」や「多様性の尊重」といった、人的資本経営に直結する文言を盛り込みました。株主の3分の2以上の賛成が必要な大きな決断でしたが、この改定により「人的資本経営は我が社の理念である」という強いメッセージを社内外に発信できました。

この2つの出来事がきっかけとなり、経営陣の中に「会社全体を動かすべきだ」という強い意識が芽生えました。しかし当時のエーザイには、それを受け止める明確な人材戦略がまだ存在していませんでした。そこで急ピッチで策定したのが「統合人事戦略」です。

この戦略では、「健康」「働き方」「成長」という3つの要素を1つのストーリーとして繋ぎ、それらが事業成長に直結する仕組みを設計しました。この戦略が浸透することで、人事部門のメンバーも「自分の仕事は会社の成長に貢献している」と自信を持って語れるようになり、組織全体が有機的に動き始めたのです。

「変化したい」という意思が文化定着の分岐点

ー 形骸化せずに成果へとつなげる企業とそうでない企業。その差はどこにあるのでしょうか?

田中:一言で言えば、「変化したいかどうか」です。短期的に安定して業績を上げたいだけなら、前例をそのまま踏襲するのが最も安全です。既存のやり方をなぞれば、何も考えずに事業を回し続けられますから。

しかし、企業が5年、10年、さらにその先を見据えて社会に大きなインパクトを与えようとするなら、変化せざるを得ません。社会の変化スピードは年々加速しており、企業もその動きに合わせて変化し続ける必要があります。

もちろん、ルール通りにやるのは一番楽です。しかし「ルール通りにやっています」と公言することが、果たして本当に世の中から評価されるのかは疑問です。むしろ、開示プロセスの中で「我々はこういう戦略でこの過渡期を乗り越える」という明確なビジョンを描き、それを社内外に打ち出すことこそが、人的資本経営を本当に価値あるものへと変えていく鍵だと考えています。

型にはまらない文化だからこそ必要な「納得感」の醸成

ー 変わるためのきっかけとして、組織人ができる最初の一歩は何でしょうか?

松井:ユーザベースでは、「ルールだからやる」という文化がそもそも根付きません。「普通はこうだからやるよね」と話を持ち出すと、すぐに反発が返ってくるんです。社員数が1,200人規模になった今でも、それは変わりません。

型にはまらない文化であるがゆえに大変な面もありますが、その分、「なぜこの取り組みが必要なのか」を徹底的に考え抜かなければ誰も動きません。これは創業時から一貫しているカルチャーです。

例えば、数年前に国内でもダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進の機運が高まり、経団連の「30% Club」などが話題になった時期がありました。当社でもD&I推進室を設置し、私がコミッティを立ち上げて担当役員になりましたが、社内からは「流行りだからやるのか」「本当に必要なのか」という強い反発がありました。

そこで立ち返ったのが、当社の7つのバリューのひとつ「異能は才能(We need what you bring)」です。多様性を受け入れ、それをパワーに変えていくという意図で2012年に制定されたこのバリューこそが、ユーザベースにおけるD&Iの本質だと再定義しました。

さらに、このバリューの説明文を今の組織規模や社会的要請に合わせてアップデートするプロジェクトを開始。全社タウンホールで意見を募り、ドラフトを全社員に公開してフィードバックを集めるなど、社員を巻き込む丁寧なプロセスを経た結果、当初の反発は自然に消えていきました。

大切なのは、パーパスやバリューに基づいて「なぜ今、この取り組みが必要なのか」を説明し、納得感を醸成すること。そのためには社員が咀嚼(そしゃく)する時間を確保し、単なるトップダウンではなく一緒に考え、作り上げる場を用意することが欠かせません。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位