- 上司と部下の信頼関係が重要な理由

- 部下からの信頼を失う行動例

- 部下との信頼関係を築く具体的な方法

上司と部下の信頼関係は、職場の雰囲気だけでなく、組織全体の業績や人材の定着率にも影響する重要な要素です。

実際にアメリカの調査会社であるギャラップ社の調査によると、エンゲージメントが高い職場は、そうでない職場に比べて離職率が最大51%低く、生産性は14%高いという結果も報告されています。

本記事では、上司と部下の信頼関係が重要視される理由から構築のポイント、信頼を失うNG行動まで詳しく解説。最後まで読めば、部下との適切なコミュニケーション方法を学び、関係構築のためのアクションに移せるようになります。

「初めて部下の育成を任されたけれど指導の進め方に不安がある」「自分の育成方法に自信が持てない」という方は、ぜひ参考にしてください。

上司と部下の信頼関係が重視される理由|職場で得られるメリットとは

上司と部下の信頼関係は、組織の生産性や職場の雰囲気に直結する重要な要素です。信頼関係が築かれている職場では心理的安全性が高まり、部下が自律的に行動できるようになります。

部下の前向きな姿勢は、チーム全体の思考や行動にもよい影響を与え、結果として組織全体の離職率低下や持続的成長につながります。

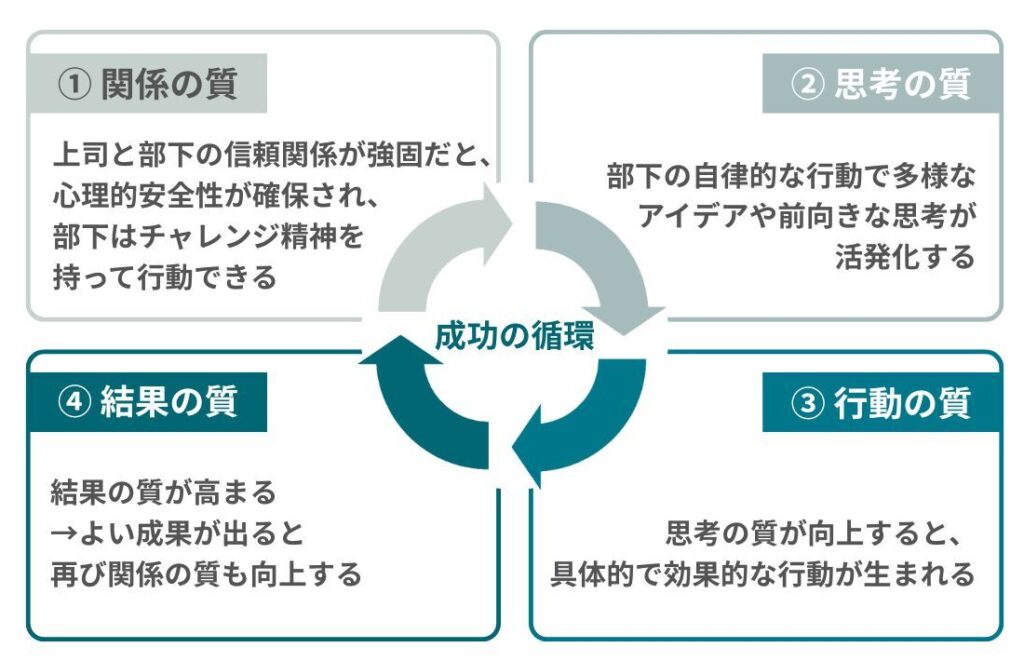

MIT元教授のダニエル・キム氏が提唱したモデル「成功の循環」によると、組織の持続的な成長には以下4つの要素が相互に影響し合うと示されています。

- 関係の質

- 思考の質

- 行動の質

- 結果の質

とくに「関係の質」は組織内における人間関係の深さや信頼の度合いを指し、関係の質が良好であることが、組織の持続的な成長に向けたスタート地点になります。

つまり上司と部下の信頼関係構築は、組織の成果を最大化し、持続的な成長を実現するための基盤と言えるでしょう。

上司と部下の信頼関係がない職場で起こる弊害

上司と部下の信頼関係が欠如している職場では、コミュニケーションが滞りやすくなり、業務効率の低下を招く恐れがあります。部下が上司に対して不信感を抱くと、重要な報告や相談をためらい、問題が深刻化するケースも少なくありません。

また、信頼関係がないと部下のモチベーションが下がり、チーム全体の士気低下や離職率の上昇につながるリスクもあります。

厚生労働省によると、転職入職者が前職を辞めた理由について、「職場の人間関係が好ましくなかった」という回答が、男女ともに「給料等収入が少なかった」という回答を上回っていました。

「仕事の内容に興味を持てなかった」「能力・個性・資格を生かせなかった」という回答よりも割合が高く、職場の人間関係を重視する人が多いことがわかります。

このことから、信頼関係の欠如は、人材流出といった経営上のリスク拡大にも影響すると考えられます。

部下が上司に抱く不満と本音

部下が職場に対して不満を抱くのは、必ずしも業務の多忙さやスキルの不足が原因ではありません。

エン・ジャパンの調査では、部下が上司に抱く本音として「指示がわかりにくい」「相談しづらい」などの項目が挙げられています。

上司とのコミュニケーションの主な課題と回答割合は、以下のとおりです。

- 指示・指導がわかりにくい(48%)

- 相談や質問をしづらい(46%)

- 相手との精神的な距離を感じる(44%)

- 提案や意見を言いづらい(39%)

回答した20~40代の部下のなかには、「昨日と今日で言っていることが180度変わる」「常に忙しそうで相談しづらい」といった声もありました。

参考:エン・ジャパン株式会社|1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査(【図3】現在、部下の方に伺います。具体的にどんな課題を感じますか? より)

部下が上司に抱く不満の多くは、コミュニケーションの不足や評価の不透明さに起因しています。本音では、部下も上司と良好な関係を築きたいと考えているものの、対話の機会が少なく、関係改善のきっかけをつかめずにいる場合も少なくありません。

不満が積み重なると信頼関係はさらに悪化し、職場の雰囲気にも影響を及ぼすため、早期に関係構築のアクションを起こすことが大切です。

上司と部下の関係で発生しやすい課題

現代の職場環境において、上司と部下の関係には以下のように多様な課題が潜んでいます。

このような課題に対処するためには、上司が積極的に対話の機会を設けることが欠かせません。

それぞれ詳しく解説するので、信頼関係を構築するためにも、再度マネジメント方法を見直してみましょう。

リモートワークの普及によるコミュニケーション不足

働き方改革によって普及が進むリモートワークですが、上司と部下の直接的なコミュニケーションが減少するのは大きな課題のひとつです。リモートワークでは対面での雑談や確認ができないため、情報共有の遅れや誤解が生じやすくなります。

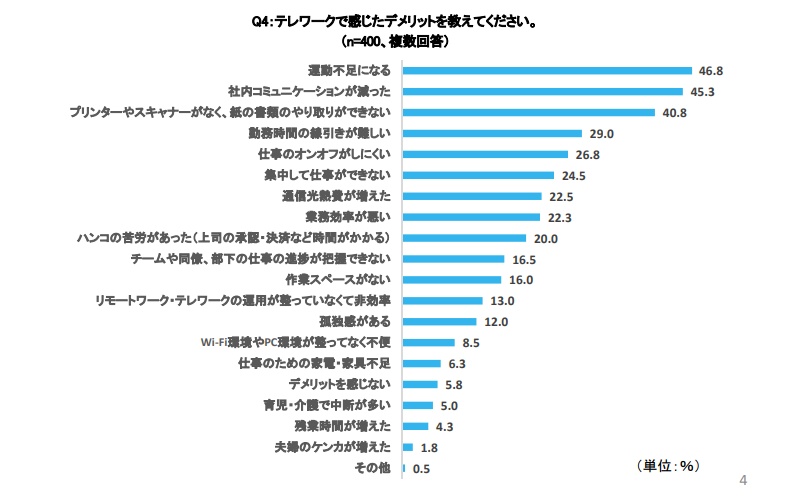

厚生労働省の資料によると、テレワークのデメリットとして以下のような課題が指摘されています。

テレワークの普及により、社内での気軽な相談・報告が難しくなったという企業が多く見られました。

また画面でのやり取りが中心となるため、社内のコミュニケーション不足もデメリットとして多く挙げられています。

参考:厚生労働省|テレワークを巡る現状について(p7「テレワークで感じた課題①【コミュニケーション・仕事とプライベートの区別】より」)

出典:スタッフサービス・ホールディングス|テレワーク導入後の働き方に関する意識調査(p4「テレワークのデメリットについて」より)

リモートワークの普及によるコミュニケーション不足は、部下の孤立感を強め、モチベーションの低下や信頼関係の希薄化を招く恐れがあります。

信頼関係を維持するためにも、定期的な1on1ミーティングやチャットツールで意識的にコミュニケーションを取りましょう。部下が気軽に相談できる雰囲気をつくり、心理的安全性を確保することも大切です。

社内のコミュニケーションを活性化させる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。働き方の多様化によるコミュニケーション不足に悩んでいる方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

不明確かつ曖昧な基準による評価

評価基準が不明確な職場では、部下が「自分の努力や成果が正当に評価されているか」を判断できず、不満が蓄積します。

また、上司の主観が強く反映された評価では納得感が得られず、評価制度自体への疑念にもつながります。信頼関係を築くためには、評価の指標を具体的に定義し、その内容を事前に部下に共有することが重要です。

基本的に、上司と部下の信頼関係が築けているほど、部下はフィードバックを受け入れやすくなります。評価後は一方的な通達で終わらせず、フィードバックの場を設け、評価の根拠や今後の期待を伝えるのがポイントです。

ハラスメント対策の欠如

ハラスメント対策が不十分な職場では、部下の安心感が損なわれるだけでなく、上司側にも大きな影響が及びます。

ハラスメント防止は職場の健全化に欠かせない対策ですが、近年では「ハラスメントトラブルへの恐れ」から上司が指導やコミュニケーションをためらうケースが増えています。

パーソル総合研究所のデータによると、パワハラ回避を目的に業務指導を委縮している上司が多いということがわかりました。「ミスをしても厳しく叱責しない」という上司は81.7%にも上り、防衛的な意識の高まりが窺えます。

また、「自分のマネジメントがハラスメントにならないか気を使う」といった意見もありました。

参考:パーソル総合研究所|ハラスメントの「回避」が部下の成長を妨げる(現場上司に蔓延する、ハラスメントを「回避」するマネジメント より)

しかし、ハラスメント回避的なマネジメントは、部下の成長を妨げる要因のひとつです。上司からの助言や指摘がなければ、部下は成長の機会を失ってしまいます。

同じくパーソル総合研究所によると、上司とコミュニケーションが取れていないと感じている部下ほど、成長実感を抱いていないことが判明しました。

「フィードバックが少ない」「対応がよそよそしい」「過剰に気を使われている」といったときに、部下は上司に対して距離を感じていることもわかります。

このようにハラスメント対策の欠如は、双方の行動にブレーキをかけ、職場全体の信頼や成長機会を損なうリスクがあります。上司と部下が信頼関係を築くためには、企業側もハラスメントの定義と指導範囲の明確化が欠かせません。

以下の記事では、部下が育つ上司の共通点を詳しく解説しています。部下の成長を促したいという方は、是非こちらもご覧ください。

世代間ギャップの拡大

職場での世代間ギャップの拡大も、上司と部下の関係で発生しやすい課題です。とくに部下との年齢が離れている場合、仕事観やコミュニケーションスタイルの違いから誤解が生じやすくなり、信頼関係の構築が難しくなるケースも少なくありません。

具体的には、各世代で以下のような傾向が見られ、同じ言動でも受け取り方は世代によって異なります。

※以下の表は右にスクロールできます

| 世代 | 価値観 | 仕事・働き方への考え方 | コミュニケーション スタイル | モチベーション源泉 |

|---|---|---|---|---|

| Z世代(〜25歳) | ・多様性を重視し、個人を尊重する ・自己肯定感を損なわない関係性を求める ・「成果<心地よさ・安心感」が優先される傾向も強い | ・フルリモートやフレックスなど時間と場所の自由が前提 ・プライベートとのバランスを重視(残業は避けたい) ・副業やパラレルキャリアにも関心が高い | ・LINEやSlackなど即レス文化が前提(スタンプやリアクションも活用) ・長文メールは煩雑に感じやすく、堅苦しさを嫌う | ・好きなことに挑戦できる自由度・自分らしさを認めてもらえる環境 ・心理的安全性を優先し、叱責や失敗への強いプレッシャーには敏感な傾向も |

| ミレニアル世代(〜40歳) | ・スキル習得や自己実現を重視(キャリアの選択肢を広げたい) ・安定性も求めつつ、働きがい ・やりがいを大事にする ・成果主義にも理解があり、効率的に働きたい意識が強い | ・働く場所や時間に柔軟性を求めるが、ある程度の組織秩序も理解している ・キャリアアップやリスキリングに前向き ・仕事と家庭の両立にも強い意識がある | ・チャットもメールも使いこなす世代 ・場面に応じて丁寧さとスピード感を使い分ける傾向がある | ・キャリアアップできる環境や裁量の広さ ・評価の見える化を重視し、納得感のある処遇があるとパフォーマンスが上がる ・ライフイベントとの両立支援も働くうえでの重要な動機づけとなる |

| バブル・団塊世代 | ・組織や上司への忠誠心を美徳とする ・「働けば報われる」という昭和型成功体験が根底にある ・長時間労働を厭わない風潮 | ・定時出社や一斉行動、報連相など「形式」を重視する ・オフィスに出勤することに価値を感じやすい ・働き方の柔軟性よりも結果と忠誠が重要という価値観 | ・対面や電話での報告、相談を重視 ・敬語やビジネスマナーに厳しい一方で、若手との距離感に悩む ・ネット文化やスタンプなどに抵抗感を抱くことも | ・給与や役職などわかりやすい成果が強い動機づけとなる ・会社への忠誠心や帰属意識が高く、組織に貢献していると実感できることでやる気が出る ・「仕事=人生の中心」という価値観も根強く、自己実現の手段として仕事にコミットしやすい |

実際に龍谷大学心理学部の調査では、職場の上司や部下に「ギャップを感じているか」という問いに、上司の44.8%、部下の51.6%が「感じている」と回答しています。

回答理由としては「年齢が違うから」「常識の考え方が違うから」などが挙げられ、世代間ギャップの深刻さが垣間見える結果となりました。

参考:龍谷大学心理学部 水口政人教授|【詳細版】新生活スタート!企業の世代間ギャップ調査(p2/8「何故ギャップが生まれるのか」より)

信頼関係を築くには、上司が柔軟な姿勢を持ち、部下の背景や考え方を知ろうとする努力が必要です。形式や手段にこだわるのではなく、互いに歩み寄る姿勢を見せることが関係構築の第一歩となります。

【NG例】部下からの信頼を失う行動

部下からの信頼を失う行動には、以下のように共通する特徴があります。上司自身は自覚がなくても、部下は不快または理不尽と感じるリスクがあるので注意が必要です。

※以下の表は右にスクロールできます

| 部下からの信頼を失う行動 | 望ましい行動 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 公開の場で部下を叱責する | クローズドな場で冷静にフィードバックを伝える | 部下が萎縮せず、改善点を受け入れやすくなる |

| 部下の意見を無視し、一方的に指示する | 意見を聞いたうえで、理由を説明しながら方向性を示す | 部下の主体性と納得感が高まり、指示への理解と協力が得られる |

| 人によって態度や対応を変える | 公平・一貫した態度を取り、判断基準を明確に伝える | ミスを部下のせいにして責任転嫁する |

| ミスを部下のせいにして責任転嫁する | 問題の原因を一緒に分析し、必要なら上司として責任を取る姿勢を示す | 誠実な姿勢が信頼につながり、部下が安心して挑戦・報告できるようになる |

| 部下の努力や成果を認めない | 小さな成果でも具体的にフィードバックし、承認の言葉を伝える | モチベーションが維持され、継続的な成長意欲やエンゲージメントにつながる |

一度信頼を失うと関係修復には時間と努力が必要になるため、未然に防ぐ意識が欠かせません。

本章で紹介するNG例を参考に、信頼を失う行動を取っていないか見直してみてください。

職場で公開叱責をする

職場での公開叱責は、部下の信頼を著しく損なう行動です。人前で部下を叱責すると本人の自尊心を傷つけ、上司に対して不信感を抱きやすくなります。

たとえば、会議中に名前を出して厳しく指摘された部下は発言や行動を控えるようになり、結果としてチーム全体の雰囲気も悪化してしまいます。他のメンバーも「次は自分が叱られるかもしれない」と萎縮し、心理的安全性が損なわれるため注意が必要です。

叱責が必要な場面では、個別に時間を設け、冷静かつ具体的なフィードバックを行いましょう。伝える内容は変えずとも伝え方を工夫するだけで、信頼関係を損なわずに成長を促せます。

部下の意見を無視する(一方的に指示をする)

部下の意見を聞かずに一方的に指示を出すマネジメントも、信頼関係を崩す行動のひとつです。部下は自分の考えや立場が軽視されていると感じ、モチベーションや信頼の低下を招きます。

信頼関係を築くためには、部下の話に耳を傾け、共感や理解を示すことが大切です。意見をすべて採用する必要はありませんが、双方向のコミュニケーションを心がければ、部下も自分が組織の一員として認められている実感を得られます。

人によって態度を変える

上司が部下によって態度を変えると部下は公平に扱われていないと感じ、組織への不信感が高まってしまいます。

同じミスをしても、気に入っている部下には優しく対応し、他の部下には厳しく叱責するような場面が繰り返されると、チーム内でも不満や対立が生まれるので注意が必要です。

また「上司に好かれているか」が評価や待遇に影響していると感じた時点で、部下の仕事に対する意欲は大きく低下します。

信頼関係の構築では、上司が一貫した態度で接することが基本です。部下の個性や状況に応じた配慮は必要ですが、評価基準や根本的な関わり方はブレないようにしなければなりません。

責任転嫁をする

自分のミスや問題を部下のせいにする上司は、部下からの信頼を一気に失います。部下の不信感や不公平感が高まってしまい、心を閉ざして率直なコミュニケーションを取れなくなることも少なくありません。

上司は自らの責任を率先して受け止め、問題解決に向けて建設的に取り組むことが大切です。部下にミスが生じた場合も問題の原因を一緒に分析し、必要なら上司として責任を取る姿勢を示しましょう。

部下の責任も引き受ける覚悟を持てば、部下は「何かあっても上司が守ってくれる」と感じ、積極的に挑戦しやすくなります。

部下の努力を認めない

部下の努力を軽視する態度も、部下のやる気や信頼を削ぐ原因のひとつです。成果だけを見て評価すると、部下は「自分の頑張りは意味がない」と感じ、仕事に対する熱意を失ってしまいます。

信頼関係を築くには、部下の具体的な行動や成果を把握し、日頃から言葉で感謝を伝えることが大切です。たとえば、「〇〇の業務で積極的に改善提案をしてくれて助かった」といった具体的なフィードバックは、部下の自己肯定感を高めます。

努力を認めれば、部下も安心して挑戦できるようになり、結果として部下の持続的な成長につながります。

部下との信頼関係を築く方法6選|一度失った信頼は取り戻せない?

部下との信頼関係を築くには、以下のような日々の積み重ねが欠かせません。

信頼は時間をかけて積み重ねるものであり、失った信頼を回復するには誠実な対応と継続的な努力が必要です。

本章では、部下との信頼関係を築く具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

部下の話に耳を傾け、共感する

信頼関係を築くためには部下の話に耳を傾け、共感する姿勢を持つことが大切です。部下は自分の意見や感情が理解されることで安心感を得られ、上司への信頼が高まります。

なお関係構築における共感とは、単なる同意ではなく「部下の立場に立って理解を示すこと」です。定期的な面談や対話の機会を設け、部下の考えを受け入れる努力をしましょう。

上司と部下の信頼関係構築を目的に、1on1ミーティングを導入している事例としてヤフー株式会社(LINEヤフー株式会社)を紹介します。

同社では2012年に1on1ミーティングを導入し、上司と部下が週に1回30分間、1対1で対話する時間を設けています。面談では上司が話題を振るのではなく、部下が「その瞬間に感じていること」を自由に話せる場の醸成を重視。

上司は口を挟まずに傾聴し、部下の話を受け止めたうえで部下自身に考えさせるコーチング手法を用いているのが特徴です。

ヤフーでは、独自の1on1を通じて部下の自己開示を促進し、個人の強みややる気を引き出すことに成功しました。

日常の業務では話しにくい悩みや課題も、1on1の場で共有することでコミュニケーションの質が向上し、業務効率の改善やトラブルの減少につながっています。

参考:Unipos HRコラム|ヤフーが実践した1on1のやり方・効果・マネジメントへの活用方法まとめ(「2.ヤフーの1on1について」「3.ヤフーが1on1を導入したことによる効果」より)

部下の成果を正しく評価する

部下の成果を正しく評価することも、信頼関係の構築において欠かせない要素です。部下の努力を具体的な数字や事実に基づいて評価すれば、納得感が高まり、モチベーションも向上します。

また、成果だけでなく過程や挑戦も評価対象に含めることで、部下は「この上司は自分を見てくれている」と実感できます。評価基準を交えた丁寧なフィードバックは、部下の成長意欲を高めるだけでなく、信頼関係の強化にも有効です。

大手菓子メーカーのカルビーでは、日常的なフィードバックを中心とした人事評価制度「ノーレイティング制度」を導入しています。

この制度は、上司と部下が「Commitment & Accountability(約束と結果責任)」という契約を結び、目標達成度や行動をリアルタイムで評価したうえで賞与額が決まるという仕組みです。

従来の評価制度では、年に一度の評価や画一的なランク付けが部下のモチベーション低下や不満の原因となっていました。

その点、ノーレイティング制度は、上司と部下が頻繁にコミュニケーションを取りながら個別の目標や価値観に基づいて評価するのが特徴です。

新たな評価制度の導入で、部下も自分の努力や成果が正当に認められていると感じやすくなったといいます。

納得感を高める人事評価の方法を知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

一貫性のある行動を取る

上司の言動や判断が日によって変わると、部下は不安や不信感を抱き、上司の指示に従いにくくなります。部下が安心して業務に集中するためには、上司がどのような場面でも一貫した態度・価値観で接することが大切です。

実際に以下の論文では、上司の公平かつ一貫した態度が部下からの信頼につながると示唆されています。

部下が上司を信頼する理由として、「上司が自分の発言を順守していること」「間違いをごまかさないこと」といった意見が見られました。

このことから、上司が一貫した言動を取り、正直さを示すことで部下は上司を信頼することがわかります。

逆に、上司が不真面目な態度や無作法な言動を取っている場合、部下は上司を信頼しない傾向が強いと判明しました。

信頼関係を築くには、どのような状況でも一定の判断軸を持ち、発言と行動に一貫性を保つことが必要不可欠です。ミスやトラブルがあってもスタンスを変えず、冷静に対処する姿勢を示せば、部下に安心感を与えられます。

建設的なフィードバックを提供する

部下との信頼関係を深めるためには、否定ではなく成長を促す建設的なフィードバックが重要です。よい点はしっかり褒め、改善点は冷静かつ丁寧に伝えることで、部下は安心してチャレンジできるようになります。

たとえば「今回の報告書は分析部分が優れていたが、もう少しターゲット層を絞るとさらによくなる」といった具体的な指摘が効果的です。

「これはダメだ」「こんなの意味がない」といった否定的なコメントでは、部下が意欲を失ってしまうため、注意が必要です。

雑談を通じたコミュニケーション・フィードバックで部下の心理的安全性を高めている事例として、サイボウズ株式会社を紹介します。

同社では、上司と部下が1対1で対話する1on1ミーティングを「ザツダン」という形式で行っているのが特徴です。

ザツダンは、週1回から月1回の頻度で実施され、名前のとおり内容は雑談でも問題ありません。堅苦しい制度やルールはなく、部下がリラックスして話せる場づくりを重視しています。

またザツダンは、必ずしも成長を促すための厳しい指導を目的としておらず、部下が安心して意見や悩みを共有できる環境整備が主な狙いです。

上司が自然発生的に行うケースも多く、部下のよい点や改善点を自然な流れで伝えることで、信頼関係の構築に取り組んでいます。

目標を共有する

目標の共有は、信頼関係の構築だけでなく深化にも効果的です。上司と部下が同じ方向性を目指す意識が生まれれば、意思疎通がスムーズになり、協力体制の強化につながります。

以下の論文には、チーム内での目標共有がパフォ-マンスの向上につながると明記されています。

ビジネスチームでは、目標への協働を高めた結果、チームのパフォーマンスが向上するという結果が見られました。

つまり、円滑なコミュニケーションを土台にメンバー間での目標を明確にし、情報を共有しあえば、結果としてチームのパフォーマンスにつながると判断できます。

また、目標を設定・共有する過程では、部下の意見を取り入れることが大切です。一緒に決めることで部下の納得感が高まり、主体的な行動を促せます。

部下の性格に合わせた伝え方を心がける

部下と一口に言っても、一人ひとり性格や価値観は異なります。信頼される上司になるためには、一律の指導ではなく相手の個性に応じた伝え方やサポートを意識することが大切です。

たとえば、慎重な性格の部下には丁寧で具体的な説明を心がけ、積極的な部下には簡潔で要点を押さえた伝え方が効果的です。部下に合わせたコミュニケーションを取ることで、部下は「自分が尊重されている」と感じ、上司への信頼が深まります。

部下の性格に合わせて適切なコミュニケーションを実践したいなら『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を活用してみてはいかがでしょうか。『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』は、短時間のサーベイを通じて社員の性格や心理状態を可視化するツールです。

性格特性や心理状態を考慮し、AIが具体的なコミュニケーションの方法を提示するため「どのようにケアすればよいか」がわかります。部下と信頼関係を構築するうえでも強力なサポートとなります。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

>>ミキワメ ウェルビーイングサーベイがもっとよくわかる!の資料をダウンロードする

上司と部下の信頼関係を深めるには「被信頼感(信頼されているという実感)」が重要

上司と部下の信頼関係を深めるためには、部下が「自分は上司から信頼されている」という実感、すなわち「被信頼感」を持つことが重要です。被信頼感があると、部下は安心して意見を述べたり、挑戦的な仕事にも積極的に取り組んだりできます。

被信頼感を育てるには、まず部下の能力や努力を認め、そのうえで裁量を与えることが大切です。日常の行動や態度で信頼を示せば、部下は上司との関係に満足し、組織へのコミットメントも高まると考えられます。

企業業績にも関わる「信頼のらせん関係」とは

「信頼のらせん関係」とは、上司と部下の間で信頼が循環的に高まる相互作用のことです。パーソル総合研究所と九州大学の共同研究によると、信頼のらせん関係は次のような4段階で循環するとされています。

- 上司が部下を信頼する(上司が部下の能力や成長可能性を信じ、リスクを取って期待をかける)

- 部下が「自分は信頼されている」と感じる(被信頼感)

- 被信頼感を受けた部下は、上司をより信頼し、積極的に仕事に取り組むようになる

- 部下からの信頼を感じた上司は、さらに部下への信頼を強める

参考:パーソル総合研究所|上司と部下の信頼関係に関する研究(調査結果「リーダーとメンバー間で「信頼」「被信頼感」の影響は循環し強化されるのか」より)

信頼のらせん関係は、時間の経過とともに深まり、職場の業績や個人のパフォーマンス、さらには働く人の幸福感(ウェルビーイング)を高めることが確認されています。

逆に、上司が部下を十分に信頼していない場合は信頼関係が一方向的な「片思い」状態に陥りやすく、職場のパフォーマンス低下や離職リスクの増加につながると示唆されました。

このことから、上司と部下の信頼関係は一方通行ではなく、双方の信頼と被信頼感がらせん状に循環しながら深まっていくものであると判断できます。相互作用を意識して日々のコミュニケーションを取れば、組織的な成長にもつながっていきます。

上司と部下の信頼関係を数値化する「eNPS」

eNPS(Employee Net Promoter Score)とは、従業員が自分の職場を親しい友人や知人にどの程度勧めたいかを数値化したスコア(指標)です。通常は従業員のエンゲージメントを測る指標として用いられますが、信頼関係を可視化する手法としても役立ちます。

eNPSを活用すれば、信頼度の高低を定量的に把握できるのがメリットです。基本的にeNPSのスコアは、部下や上司と良好な人間関係を築けているほど上昇する傾向にあります。

つまり高得点が多ければ、上司と部下の信頼関係が良好であることを示し、逆に低得点が多い場合は改善の必要があると判断できます。

主観に依存しがちな信頼を数値化することで、客観的に課題を発見できるため、部下との関係を維持・改善したい場合はeNPSを活用してみましょう。

eNPSについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

信頼関係の構築には1on1ミーティングも有効

1on1ミーティングは、上司と部下の信頼関係構築に有効な手段です。部下が業務の悩みや成長課題を率直に話せる場を設けることで、上司も適切なサポートやフィードバックを提供しやすくなります。

社内の研究機関「組織心理研究所」によると、1on1は単なる面談ではなく、マネジメントの中で以下4つを高める重要な手法だと考えています。

- 関係の質(信頼関係)

- 思考の質(良質なフィードバック)

- 行動の質(自律的な目標設定と実行)

- 職務環境の維持・改善(ウェルビーイングの実現)

1on1は長期的な目標設定・評価と日常的なコミュニケーションの中間に位置し、部下の状況を継続的に把握しながら適切なサポートを行う「橋渡し」のような位置づけです。

また、1on1では部下の強みや課題を具体的に話し合い、ポジティブなフィードバックと建設的な改善提案をバランスよく行うことが推奨されています。

このような対話を繰り返せば、部下の内発的動機づけが高まり、自律的に行動目標を立てて実行する力が育まれます。1on1は、継続的な実践と質の向上によって効果が積み重なるため、根気強く取り組むことが重要です。

上司と部下の信頼関係についてよく寄せられる質問

部下との関係に関する悩みは多岐にわたり、実務の中で上司が迷うことも少なくありません。ここでは、上司からよく寄せられる3つの質問を紹介します。

それぞれの質問にお答えするので、信頼関係の構築や維持に悩んでいる方はぜひチェックしてみてください。

信頼できない部下の特徴は?

信頼できない部下の特徴としては、以下のような項目が挙げられます。

- 報連相がない

- 虚偽の報告をする

- 言われたことしかできない

- 責任逃れをする

- 指示に対して消極的な態度を取る

このような部下の行動は一貫性や誠実性に欠け、上司も信頼できないと判断せざるをえません。チーム全体にも悪影響を及ぼすため、早期に改善を促す必要があります。

信頼できない部下は主体性や責任感に欠ける傾向にあるため、上司はその背景にある不安や誤解をヒアリングし、仕事に対する動機づけを行うのがポイントです。上司の対応次第で好転する可能性もあるので、対話を重ねて信頼を築いていきましょう。

部下に嫌われているサインは?

「部下に嫌われているかも」と感じても、確証を持てない上司は少なくありません。

一概には言えませんが、以下のようなサインが見られる場合は、部下との間に心理的な壁ができている可能性があります。

- 目が合わない

- 会話を避けられる

- 部下が発言しない

- 雑談がなくなる

- 問題を報告しない

「部下に嫌われている」と感じたときは、自分の関わり方を見直すことが大切です。業務以外の話題にも関心を持ち、1on1などの機会を通じて丁寧な対話を重ねれば、関係性を少しずつ修復できる可能性があります。

上司が部下に言ってはいけない言葉は?

信頼関係を壊す言葉には、人格を否定する発言や一方的で否定的な指示があります。

たとえば以下のような発言は、部下の自尊心を傷つけ、モチベーションを著しく下げてしまうので注意してください。

- そんなこともできないのか

- どうせお前には無理だろう

- やる気あるの?

- 何回も言わせないで

- 最近の若者は根性がないな

- 自分が若いときは〇〇だった

信頼関係を維持するためには、評価や指摘を行う際に人格ではなく行動に焦点を当てることが大切です。具体的な改善点を示しつつ前向きな表現を心がけましょう。

AIツールを活用し、部下と良好な信頼関係を築こう

本記事では、上司と部下の信頼関係が重視される理由や信頼関係を構築する方法について詳しく解説しました。部下との信頼を築くには、相手の話に耳を傾けたり建設的なフィードバックを提供したりと、相手の立場に立ったコミュニケーションが求められます。

より効果的に信頼関係を深めたい場合は、1on1ミーティングを活用するのもひとつの方法です。定期的に対話の機会を設けることで、部下の心理状態や進捗をリアルタイムに把握でき、適切なサポートを行えるようになります。

『ミキワメ マネジメント』は、社員の性格や心身の状態をAIが分析し、1on1を起点とした最適なコミュニケーション方法を提案するツールです。1on1の効果を最大化するのに役立つため、気になる方はぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

>>ミキワメ マネジメントがもっとよくわかる!の資料をダウンロードする

本記事を参考に信頼関係構築のポイントを踏まえ、まずは1on1ミーティングの実施や部下への積極的なフィードバックを始めてみましょう。

従業員のメンタル状態の定期的な可視化・個々の性格に合わせたアドバイス提供を通じ、離職・休職を防ぐエンゲージメントサーベイ。無料トライアルの詳細は下記から。

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位