- 部下が育つ上司の共通点

- 部下の特徴・性格に応じた育成方針

- 部下の成長を促す育成手法の具体例

人材不足が深刻化する現代において、部下の育成は企業成長のカギを握る重要なテーマのひとつです。

しかし、どれだけ制度や環境を整えても、上司自身の関わり方次第で育成の成果は大きく変わります。

本記事では、部下の育成を任されている方に向けて、「部下が育つ上司」に共通する6つの特徴を、よくある失敗例とともに解説します。部下の特性に合わせた育成方針や、いますぐ取り入れられる実践的な育成手法も取り上げました。

この記事を読むことで、指示型マネジメントから脱却し、部下の主体性や成長意欲を引き出すヒントが得られます。

部下の自律的な成長は、組織全体の生産性や競争力を高めることにもつながります。経験だけに頼らない育成スタイルを身につけて理想の上司を目指し、企業成長を加速させましょう。

従業員のパフォーマンスを最大化するマネジメントについて詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

>>『ミキワメ マネジメント』に関する資料をダウンロードする

部下育成は企業の未来を決めるのか|人材難の時代に重視したい“育てる力”

急速な技術革新や市場変化が続く現代において、企業が持続的に成長するには、社員一人ひとりのスキル向上が欠かせません。人材育成は、新たなビジネスチャンスの創出やリスク対応力の強化につながり、組織の競争力向上に寄与します。

実際に「公益財団法人 日本生産性本部」の資料では、企業の競争力を左右する要素として人材育成が挙げられています。

日本の人材投資額は2000年代以降減少傾向にあり、とくに非製造業部門では長期的に低落していることがわかりました。

また、日本の人材育成投資額は主要国に比べて低い水準になっており、費用面で見ると企業による手厚い人材育成が後退しつつあると捉えられます。

しかし、人材育成は日本企業の生産性向上を加速させる重要な要素のひとつです。人材育成が企業の競争力を左右する活動である以上、企業は投資として人材育成の費用を管理する必要があります。

参考:公益財団法人 日本生産性本部 生産性総合研究センター|日本企業の人材育成投資の実態と今後の方向性(p1「調査の目的」より)

とくに人材不足が深刻化する業界では、採用に頼るだけでは組織の戦力を維持できません。現在いる人材への投資が、企業の未来を左右するとも言えます。

また厚生労働省の資料によると、育成力のある企業ほど社員の定着率やモチベーションが高く、管理職の成長にも「部下育成の経験」が重要になると明記されていました。

「就労意欲が高い・どちらかといえば高い」と考える企業は、従業員の育成に積極的に取り組んでいることがわかりました。

具体的には計画的なOJTや指導役の配置などが挙げられ、企業内外の教育訓練とあわせて仕事に対する納得感を高める取り組みが実施されています。

また、会社の中核的人材となる管理職の育成には「境界を越えて働く経験」や「変革参加の経験」が必要不可欠です。加えて 「部下育成の経験」も、管理職への成長において重要になります。

このように、人材育成は企業にとって単なる教育施策ではなく、組織の活力と持続的成長を支える戦略的な取り組みと考えられます。

部下が育つ上司とは?人材育成ができる人の6つの共通点

部下が着実に成長する組織には、共通して育成力の高い上司が存在します。上司の育成力は、個人の成果だけでなく、チーム全体の成長スピードに影響することも少なくありません。

本章では、部下が育つ上司の共通点を以下6つに分けて解説します。

上記6つのポイントを把握しておくことで、部下一人ひとりの成長を促し、チーム全体のパフォーマンス向上を図れます。部下の育成に必要なポイントをそれぞれ見ていきましょう。

傾聴の姿勢を示す

部下の成長を促すためには、上司が傾聴の姿勢を持つことが大切です。部下が自由に意見や悩みを話せる環境があってこそ、育成の土台が整います。

部下育成における「傾聴」とは、単に話を聞くだけでなく、相手の立場や感情に寄り添い、理解しようとする態度のことです。部下が「理解してもらえた」と感じた瞬間に上司への信頼が生まれ、素直なフィードバックの受け取りや自己開示が促進されます。

このような環境があれば、部下も自発的に行動しやすくなり、失敗を恐れず新しいことに挑戦する意欲が高まります。

部下の考えを理解し、受け入れる

部下との信頼関係を築くには、部下の考えを理解し、受け入れる姿勢を持つことが重要です。上司の価値観を一方的に押しつけるのではなく、部下の視点や背景を理解しようと努めましょう。

部下の考えを受け入れることで、上司と部下の間に心理的な壁がなくなり、率直なコミュニケーションが可能になります。部下自身も「自分の成長や挑戦が認められている」と感じることで心理的安全性が高まり、職務へ集中して取り組めるようになります。

目標を明確に設定する

部下育成の場面では、上司が部下とともに目標を定めることも少なくありません。部下の成長を促すためには、具体的かつ達成可能な目標を設定することが大切です。

明文化されたゴールを共有することで、部下は「自分が何を達成すべきか」を具体的に理解でき、日々の行動に迷いがなくなります。反対に、曖昧な目標では努力の方向性が定まらず、成果につながりにくくなるため注意しましょう。

なお、目標は部下のスキルや成長段階に合わせて調整していく必要があります。ここからは、中堅社員と若手・新入社員に分けて、目標設定の例文を紹介します。

【中堅社員】目標設定の例文

中堅社員の目標設定では、業務遂行能力に加えて、周囲への影響力や部下育成の視点を含めることが重要です。中堅層は現場の中心を担う存在となるため、彼らの成長は組織の生産性や後輩育成にも大きく影響します。

目標設定のときは、評価の軸を明確にするために、定量目標と定性目標を組み合わせるのがポイントです。具体的には、以下のような目標が考えられます。

〈中堅社員向け目標設定の例文〉

- 教育中の後輩を〇月までに自分だけで取引先に対応できるようにする

- 後輩社員に対して月1回のOJTを実施し、業務理解度の向上を図る

- 四半期内に新規顧客案件を3件受注し、チーム内での成功事例共有会を1回実施する

- 〇〇資格を〇年度中に取得する

- チーム内で〇年度の売上成績1位を獲得する

チームをけん引する立場に昇格させることを意識し、達成可能な目標を設定しましょう。

【若手・新入社員】目標設定の例文

若手や新入社員には、基本的な業務の習得やビジネスマナーの定着など、段階的に成長できる目標設定が効果的です。成長段階に合わせて無理のない目標を設定すれば、達成感を得やすくなり、継続的なモチベーション維持にもつながります。

具体的には、以下のように短期間で達成可能で、成長を実感できる目標を設定しましょう。

〈若手・新入社員向け目標設定の例文〉

- 〇月までに新規契約獲得1件を達成する

- 3か月以内に担当業務の基本的な手順をマスターし、ミスなく遂行できるようになる

- 〇月に実施される社内研修のテストで8割以上の得点を獲得する

- 次回の会議までに企画を最低1本作成する

- 会議で最低1回は発言する

- 1日1回以上は自分から先輩に質問や提案をする

若手・新入社員は経験が浅く、過度な負荷や抽象的な目標では自信を失いやすくなります。社会人としての基礎を固めつつ、徐々に戦力化していけるよう目標を調整してみてください。

自分で考えるきっかけを与える

部下の成長を加速させるためには、上司がすべてを教えるのではなく、考えるきっかけを与える姿勢が重要です。

上司が一方的に指示を出していると、部下は指示待ちの姿勢に陥りやすくなり、自発的な成長が促されなくなります。自ら考え、行動する経験を積むことで、部下は問題解決力や判断力を身につけられます。

たとえば、業務中にミスが発覚したときには「なぜこの判断をしたのか」「次はどうすればうまくいくと思うか」と部下に問いかけてみてください。答えを教えるのではなく思考の筋道を一緒に探ることで、部下の自立を後押しできます。

仕事の成果だけでなくプロセスも正当に評価する

部下の成長を支援するには、結果だけでなく、プロセスにも目を向けて評価することが大切です。努力や工夫の過程も正しく認めれば、失敗を恐れずに挑戦できる環境が整い、部下の成長スピードが加速します。

リクルートマネジメントソリューションズ社の調査によると、自社の人事評価制度に満足していない人の割合は約4割に上ると判明しました。

人事評価制度に満足していない理由としては「何を頑張ればよいか不明確だから」がもっとも多く、透明性の高い評価基準が求められていることがわかります。

参考:リクルートマネジメントソリューションズ|テレワーク環境下における人事評価に関する意識調査(図表3 自社の人事評価制度についての満足度、図表4 自社の人事評価制度についての満足度/不満足の理由より)

人事評価への満足度は、従業員のモチベーションやエンゲージメントに直結する要素です。どれだけ頑張っても評価されないと感じれば、やる気は自然と低下し、結果として離職やパフォーマンス低下につながってしまいます。

とくに、若手や新入社員は短期間で大きな成果を出すことが難しいため、プロセスに目を向けることが育成の要となります。

人事評価の基準や方法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

成長スピードに合わせて仕事内容を調整する

部下の成長を加速させるなら、成長スピードに合わせて仕事内容や責任の範囲を調整していきましょう。能力に合わない業務はプレッシャーや退屈を生み、モチベーションの低下を引き起こします。

成長が早い部下にはより難易度の高い業務を任せて挑戦の機会を与え、成長がゆっくりな部下には基礎的な業務を繰り返し経験させるなど、適切な負荷をかけることが重要です。

たとえば営業職の場合、成長が早い部下には新規顧客への提案や大型案件を任せてみるとよいでしょう。反対に成長途中の部下には、既存顧客のフォローや商談への同席など基礎的な業務を繰り返し経験させるのが有効です。

部下の習熟度や特性を踏まえて業務を割り振ることで、無理なく能力を高められます。

部下の特徴によって適切な育成方針は異なる

部下の育成では、個々の特徴に応じた指導が必要です。意欲や能力の違いを考慮したマネジメントは育成の効率を高め、離職リスクの低下にもつながります。

「WILL/SKILLマトリクス」は、意欲(WILL)と能力(SKILL)の2軸で部下を4つのタイプ(以下)に分類し、それぞれに適した育成アプローチを提示するフレームワークです。

このマトリクスを活用すれば、上司は感覚でなく論理的に指導方法を判断できるようになります。各タイプについて詳しく解説するので、部下の特徴に合わせて育成方針を見直してみましょう。

ただし、WILL(意欲)は日々変化するものであり、業務環境や人間関係、健康状態などさまざまな要因に影響を受けます。このような見えにくい変化を正確に把握するためには、『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』の活用がおすすめです。

『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』を使えば、定期的なアンケートを通じて、部下の心理的状態や職場における満足度・ストレス要因などを可視化できます。

回答内容をもとに「どのようなコミュニケーションが必要か」を判断できるため、部下に対して心理的な安心感も与えられます。

WILL/SKILLマトリクスによる育成設計を、日々のコミュニケーションレベルで支援するツールなので、気になる方は『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』をご覧ください。

タイプA:意欲は高いが能力は低い(指導型)|丁寧な指導と成功体験がカギ

タイプAは、仕事に対するやる気は高いものの、業務遂行に必要な能力が不足している部下です。努力する意欲があるため指導を受け入れやすく、正しい方向で育てれば早期の成長が期待できます。

タイプAには、丁寧な指導で基礎を固めていく育成方針が理想です。具体的な目標やロールモデルを示したうえで、業務の背景や手順を一つひとつ教えましょう。

また、部下の学習意欲や自信をさらに高めるには、成功体験を積ませることも大切です。上司には、部下をきめ細かくフォローし、段階的に難易度を上げて成長を支える姿勢が求められます。

タイプB:能力も意欲も高い(委任型)|適度な裁量委譲でさらなる成長を支援

タイプBは、やる気も能力も高く、業務を自律的に遂行できる部下です。自ら考え行動する力を持っているため、上司の介入を最小限に抑えることで自立心と成長意欲を維持できます。

タイプBの育成では業務の一部を委任し、責任あるポジションを任せるのが効果的です。能力の高い部下に過剰な管理を行うと成長の機会を奪い、モチベーションの低下を招く恐れがあります。

具体的には「プロジェクトの進行管理を一任し、週1回の進捗報告を行う」といったように、全体像とゴールは共有しつつ、手段や方法は部下に委ねるスタイルがベストです。上司は最終的なサポート役に徹し、相談があったときに助言するようにしましょう。

タイプC:能力も意欲も低い(命令型)|小さな目標を設定し、最低限の行動を指示

タイプCは、やる気も能力も低い状態で、業務パフォーマンスが発揮できていない部下を指します。このタイプは自主性が期待できないため、強制的に行動を促し、成功体験を積ませるのがポイントです。

まずは「できること」にフォーカスを当て、小さな目標からスタートすることが育成の第一歩となります。毎日の業務報告や簡単なタスクの完遂を指示し、達成感を得られるようにすることで、少しずつやる気を引き出しましょう。

タイプCに求められるのは、明確で実行しやすい指示と達成できたときのポジティブなフィードバックです。上司は根気強くフォローし、部下の変化に応じて適宜支援内容を調整する姿勢が求められます。

タイプD:能力は高いが意欲は低い(着火型)|動機づけでやる気を引き出す

タイプDは、能力は十分にあるものの、やる気が低くパフォーマンスが発揮されていない部下です。このタイプには、動機づけを強化し、内発的なやる気を引き出すアプローチが求められます。

またコミュニケーションの機会を増やし、意欲が低い原因や不満を探ることも重要です。裁量のある業務に抜擢したり、目標達成に応じたインセンティブを設けたりと、本人の価値観や志向に合わせて部下の意欲を喚起しましょう。

タイプDは能力が高い分、適切な刺激や評価があれば短期間で成果を上げることも少なくありません。必要に応じて目標を再設定し、信頼関係を築きながら部下の意欲を引き出すことが大切です。

部下が育たないのは上司の責任?人材育成が失敗する6つの原因

部下が期待通りに育たないのは、組織にとっても上司本人にとっても大きな悩みです。

「やる気がない」「能力が足りない」と部下の資質に原因を求めがちですが、実は育成がうまくいかない背景には、上司自身の関わり方やマネジメントスタイルが関係していることも少なくありません。

部下が思うように育たないと感じたときは、まず上司の育成スタンスを見直してみましょう。人材育成の失敗には、以下のように共通する原因が存在します。

上司の働きかけ次第で、部下の成長が停滞してしまうリスクもあります。

本章では、人材育成が失敗する6つの原因を整理し、上司が取るべき改善アプローチも紹介します。自分のマネジメントを客観的に振り返り、部下の成長を支えるヒントを得てください。

また以下の記事では、若手社員の育成における課題や押さえておくべきポイントを紹介しています。企業の育成事例もまとめているので、将来的な中核人材の確保に悩んでいる方はぜひこちらもチェックしてみてください。

簡単な仕事しか任せない|成長機会の喪失でモチベーションも低下

部下に対して簡単な仕事ばかり任せていると、成長機会を奪ってしまう恐れがあります。一見親切な配慮のように見えますが、実際には部下のモチベーションを低下させている可能性も否定できません。

単純作業ばかり与えられると、部下は「自分はこの程度しか期待されていない」と感じ、仕事に対する達成感ややりがいを感じにくくなります。とくに能力がある部下の場合、発揮する機会を与えられないことで離職を選択するケースもあります。

上司は部下の能力や成長段階を見極め、適切な難易度の仕事を割り振ることが重要です。新たな課題を提示し続けることで部下は自信をつけ、さらなる成長につながります。

モチベーションが低下する理由や向上させる方法は、以下の記事をご覧ください。

コミュニケーションが不足している|不安が増幅し信頼関係が崩壊

部下とのコミュニケーションが不足していると業務連携がうまく取れず、ミスやトラブルが増加します。報告・連絡・相談が滞ることで情報共有に漏れが生じ、重要な事項が伝わらないまま進行するケースも少なくありません。

また日常的な対話やフィードバックが少ない場合、部下は問題を抱えていても相談できず、不安が増幅してしまうことがあります。不安が蓄積すると信頼関係の崩壊につながり、部下のモチベーション低下や離職リスクを高めてしまいます。

良好な関係を築くためには、上司が部下の話に耳を傾け、積極的にコミュニケーションを取る姿勢が大切です。業務内容に関するアドバイスはもちろん、雑談や仕事以外の関心事など幅広いテーマで対話すれば、部下は安心感と信頼を抱きやすくなります。

コミュニケーションを活性化させるアイデアについては、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。

部下を育成する時間が取れていない|成長率の低下で属人化が加速

忙しさを理由に育成の時間を確保しない上司は、部下の成長を妨げてしまいます。指導や面談が後回しになると部下の成長速度が鈍化し、結果として業務の属人化が進む恐れもあります。

上司は日常業務の中で、1on1や進捗確認といった育成の時間を意識的に設けることが大切です。時間を割くことで部下の課題や強みを把握でき、適切な指導やフォローが可能になります。

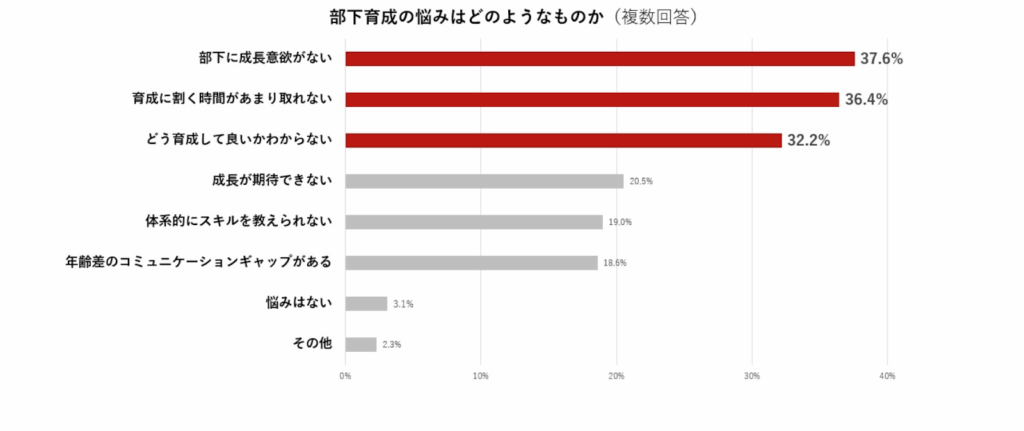

出典:株式会社EdWorks|部下育成の課題に関する実態調査(2. 育成の悩みトップ3は「部下の成長意欲」「育成に割く時間の確保」「育成方法」より)

株式会社EdWorksの「部下育成の課題に関する実態調査」によると、部下の育成に関する悩みも第2位に「育成に割く時間の確保」が挙げられていました。

回答割合は部下の数が多くなるほど高まっており、上司の業務量が部下育成の障壁になっていることがわかります。上司が自ら時間配分を行うのはもちろん、企業側にも上司の業務を調整する配慮が求められます。

フォローやフィードバックが適切でない|成果も課題も“自己判断任せ”に

上司のフォローやフィードバックが不十分だと、部下は自分の成果や課題を正しく把握できません。改善すべき点も自己判断になってしまうため、成長のスピードが鈍化します。

また具体的な指摘やアドバイスがなければ、部下が同じミスを繰り返したり、自信を失ったりする恐れもあります。

そのため部下育成にあたる上司は、定期的な面談で評価を伝え、改善策をともに考える姿勢を持つことが重要です。フォロー体制が整っていれば、部下も正しい方向で業務に取り組めるようになり、成長の加速が期待できます。

上司がすべて指示をしている|指示待ち部下を増やすマイクロマネジメント

上司が細部まで指示を出しすぎると、部下は自ら考え行動する機会を失ってしまいます。マイクロマネジメントの環境下では、個人の裁量や創意工夫が育ちにくく、指示待ちの姿勢を助長するため注意が必要です。

また部下の上司への依存心が強くなると、結果として上司の負担も増大します。部下の自律的な成長を促すためにも適切な範囲で権限を委譲し、部下に「考えて決める」経験を積ませることが大切です。

上司のスキルや指導意識が不足している|経験則による育成が失敗を招く

上司自身のスキル不足や指導意識の低さも、人材育成がうまくいかない原因のひとつです。経験だけに頼った自己流の指導では、再現性のある育成が難しく、結果的に部下の成長を阻害してしまいます。

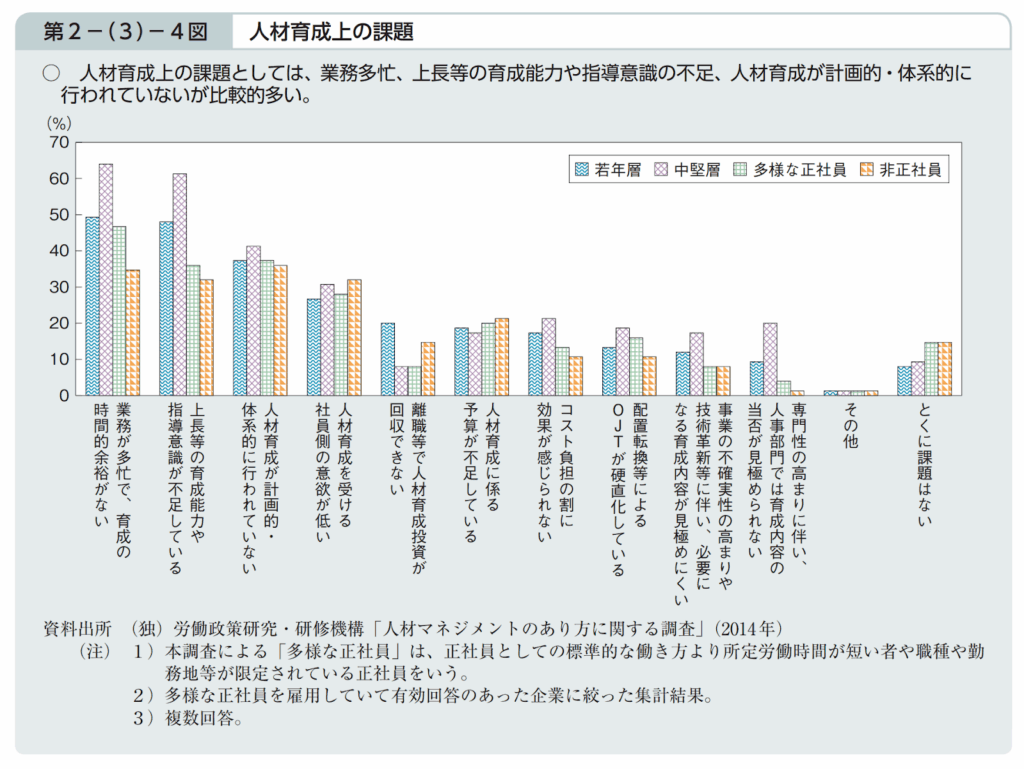

出典:厚生労働省|人材育成の現状と課題(p121「計画的・系統的なOJT等により人材育成を図っている若年層」より)

実際に厚生労働省の調査によると、若年層の人材育成上の課題として「上長の育成能力や指導意識の不足」を挙げる企業が多く見られました。

プレイヤーとして優秀な社員でも、部下の育成に適したスキルを持ち合わせているとは限りません。過去の成功体験を押し付けるだけでは、部下の状況に合わず、モチベーションを損なう可能性もあります。

部下の育成を成功させるには、上司自身も体系的な育成ノウハウや、成長段階に応じた接し方を学び続けることが大切です。

【チェックリスト】部下が育つ上司に必要なスキル

部下が育つ上司には、共通していくつかのスキルが求められます。「教える能力」はもちろん、以下のようなスキルも含めた総合的なマネジメント力が必要です。

※以下の表は右にスクロールできます

| 部下が育つ上司に必要なスキル | スキルの概要 | スキルの醸成方法 |

|---|---|---|

| 傾聴力 | 部下の話にしっかり耳を傾け、言葉の裏にある感情や意図も汲み取る力 | ・1on1ミーティングの実施 ・アクティブリスニング研修 ・フィードバックの習慣化 |

| 共感力 | 部下の立場や感情に寄り添い、信頼関係を築く力 | ・自己開示を交えたコミュニケーション ・心理的安全性を意識した職場づくり |

| フィードバックスキル | 成長を促すために、タイムリーで具体的なフィードバックを伝える力 | ・フィードバックのフレーム(SBIなど)を学ぶ ・ロールプレイング研修 |

| コーチングスキル | 質問を通して部下の思考を引き出し、自発的な行動を促す力 | ・コーチング研修の受講 ・OJTでの実践 |

| 動機づけ力 | 部下のやる気や価値観に働きかけ、主体性を引き出す力 | ・部下一人ひとりのWill/SKILLマトリクスの把握および適切な目標設定 |

| 課題発見・解決力 | 部下の成長を阻害する課題を見つけ、解決へ導く力 | ・定期的な振り返り面談の実施 ・ロジカルシンキング研修やケーススタディの受講 |

| エンパワーメント力 | 部下に責任や権限を委譲し、自律的な行動を促す力 | ・権限移譲トレーニング ・失敗を許容する文化づくり |

| 目標管理力 | 部下とともに現実的な目標を設定し、進捗を管理・支援する力 | ・目標設定ワークショップの実施 ・OKR/MBOの導入 |

さらに、部下の成長スピードや性格に応じて指導方法を柔軟に変えられる適応力も重要です。部下の育成では、継続的な関わりと相互理解を通じて成果が生まれます。

上司自身が「学び続ける姿勢」を持つことで部下にも成長志向が伝播するため、自分に不足している要素を可視化し、常にスキルアップを図りましょう。

【具体例】部下の成長を促す育成手法

従来の感覚や経験則に頼った育成は、部下の成長スピードに差を生む原因となります。部下の成長を促すためには、個々の成長段階や性格に合わせて、以下のような育成手法を適切に使い分けるのがポイントです。

※以下の表は右にスクロールできます

| 育成手法 | 概要 | 特徴・他の育成手法との違い | |

|---|---|---|---|

| コーチング | 上司が部下に対して質問や対話を通じて気づきを促し、主体的な成長を支援する手法 | ・対話重視で部下の自発的な気づきや問題解決力を引き出す ・1on1の中で行われることも多い | |

| MBO(目標管理制度) | 目標を上司と部下が共同で設定し、達成度を評価しながら成長を促す管理手法 | ・目標設定と進捗管理に重点を置き、成果に基づいて評価する ・部下の目標達成意欲向上に効果的 | |

| OJT(On- the-Job Training) | 実務の現場で上司や先輩が直接指導しながらスキルや知識を習得させる手法 | ・実践的な内容で、部下の即戦力化に有効 ・業務を通じて学ぶため、現場での課題解決力も養われる ・指導者のスキルが成果に影響する | |

| Off-JT(Off the Job Training) | 業務から離れた環境(研修・セミナー等)で座学やグループワークを通じて知識・技能を学ぶ手法 | ・集中的に基礎や理論を学べる ・複数人同時に教育できる ・実務から離れるため実践への応用が課題となることも | |

| 1on1 | 上司と部下が1対1で定期的に対話を行い、信頼関係の構築や課題共有、フィードバックを行うミーティング手法 | ・対話を通じて部下の状況把握や課題解決を支援する ・コーチング的要素を含んでおり、個別対応ができるため、人間関係の強化に効果的 |

本章では、コーチングやMBOといった代表的な育成手法の概要と有効な活用場面を、企業の導入事例も交えながら解説します。最適な育成スタイルを見つけ、部下やチームの成長を加速させる仕組みを構築しましょう。

コーチング|対話を通じて自発的な成長を支援

コーチングは部下との対話を通じて、本人の気づきや考えを引き出し、自発的な成長を促す育成手法です。上司は指示やアドバイスを与えるのではなく、部下が自分で課題を認識・解決できるようサポートします。

たとえば「いまの課題は何だと感じている?」「どのように改善できると思う?」といった質問をすることで、部下は自身の思考を振り返るきっかけを得られ、内発的な動機づけが促されます。

コーチングは、部下の主体性や問題解決力を向上させたい場合に有効です。上司には傾聴力や質問力が必要になりますが、部下の持続的な成長につながります。

MBO(目標管理制度)|目標設定から達成までのプロセスを管理

MBO(目標管理制度)は、部下と上司が合意した目標を設定し、進捗を定期的に確認しながら達成を目指す制度です。目標が明確になることで、部下は自分の役割や期待値を理解しやすくなり、行動の質が向上します。

MBOでは単なる成果だけでなく、「目標に向かう姿勢」や「努力の内容」も含めて評価する視点が欠かせません。明確な目標を軸にしながら対話と振り返りを繰り返すことで、部下の達成力と責任感を高められます。

MBO(目標管理制度)を人材育成に役立てている事例として、株式会社ディー・エヌ・エーを紹介します。

同社ではMBOを半期に一度のサイクルで運用し、人事評価と連動させています。評価は「成果」と「発揮能力」の2軸で構成されており、「発揮能力」については半年ごとに上司と部下が協議してゴールを設定。

ゴールの達成度合いが成長の指標となり、個人の成長や行動の質も評価やフィードバックに反映されます。成果については基本給やボーナスで還元し、評価の公平性とモチベーション向上を図っているのも特徴です。

また360度評価を取り入れ、評価者を本人が指名することで多面的なフィードバックを実現し、透明性と責任のある文化を築いています。

OJT|実務を通じてスキルや知識を習得

OJT(On-the-Job Training)は、日常の業務を通じてスキルや知識を習得させる育成手法です。上司や先輩が現場で直接指導しながら、具体的な作業の進め方や問題解決の方法を教えます。

OJTでは学んだ内容をすぐに業務へ活かせるため、部下の即戦力化を目指したいときに最適な育成方法です。また、実際の業務で発生する問題に対処しながら学ぶため、実務的な判断力や応用力も鍛えられます。

OJTトレーニングを積極的に取り入れている企業として、トッパン・フォームズ株式会社を紹介します。

同社では、新入社員の人材育成にOJTトレーナー制度を導入。新入社員に入社後1年間にわたってOJTトレーナーが付き添い、指導を行っています。

具体的には社員に必要な能力を一覧化し、それに基づいて新入社員自身と上司が評価を行うことで、キャリア形成を支援しているのが特徴です。

OJTトレーナーは業務知識の指導だけでなく、新入社員のプライベートな相談にも乗り、コミュニケーションを通じて信頼関係を築いています。

ただし、OJTには上司や先輩の指導力によって成果が左右される面もあります。意図的に段階を踏ませなければ効果が薄れるため、上司は部下の成長段階に合わせて指導内容を調整し、適切なフィードバックを行うことが大切です。

OJTの効果的な進め方については、以下の記事で詳しく解説しています。即戦力となる部下を育成したい方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

Off-JT|現場を離れて研修を実施

Off-JTは、日常業務から離れて座学やワークショップなどの研修を行い、体系的にスキルや知識を習得する育成手法です。

新入社員向けのビジネスマナー研修や管理職向けのリーダーシップ研修などが該当し、OJTではカバーしきれない理論や最新の知見を身につけられます。

またOff-JTは、複数の社員に同じ内容を均一に伝えられるのが特徴です。現場でのOJTは指導者のスキルによって育成の質にばらつきが生じやすいですが、Off-JTは講師が一貫した内容を提供するため、知識の習得度合いに差が出にくくなります。

OJTとOFF-JTの違いやそれぞれの活用法について知りたい方は、ぜひ以下の記事も確認してみてください。

1on1|面談形式で信頼関係を構築

1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に1対1で面談を行う育成手法です。面談を通じて、部下の状況や悩みに耳を傾けることで、相互理解と心理的安全性を高められます。

1on1では、日常のコミュニケーションでは拾いきれない課題や成長のヒントを見つけやすく、信頼関係の強化や早期フォローに効果的です。なお1on1には「関係の質・思考の質・行動の質」を深める効果があり、部下との関係性に応じて進める必要があります。

1on1で高める3つの質

| 質の種類 | 目的 | 1on1の流れ | 実施時のポイント |

|---|---|---|---|

| 関係の質 | 上司と部下の信頼関係の構築。安心して本音を話せる関係性を育む | ・雑談やプライベートの近況共有 ・感情に寄り添う問いかけ ・上司の自己開示 | ・「聴く」姿勢を重視(アドバイスを急がない) ・感情を受け止めつつも、事実は事実として共有する ・リラックスした雰囲気づくりを意識する |

| 思考の質 | 部下自身が考え、気づきを得るプロセスを支援する | ・現状への振り返りと認識を言語化させ、共有する ・部下の能力や価値観、動機を把握する | ・視座が高く、フラットなフィードバックを意識する ・部下のペースや立場に合わせ、思考を広げるようなコミュニケーションを意識する |

| 行動の質 | 自発的で具体的な行動に結びつける | ・仕事の進捗および評価を確認し、課題や目標を明確にする ・次のアクションを一緒に考える ・期日や支援の有無を確認する | ・必要に応じて、行動の質や関係の質に立ち戻り、安心感の強化に努める ・成果に対する貢献をねぎらう ・さらに高い目標を提示し、目標達成に向けた行動をすり合わせる |

※上記の表は右にスクロールできます

このように1on1は「関係の質」で信頼基盤を築き、「思考の質」で部下の内省や成長を促し、「行動の質」で具体的な成果につなげるサイクルを回すことが重要です。

各質の目的を意識し、段階的に進めることで効果的なマネジメントが可能になります。詳しくは以下の記事で詳しく解説しているので、1on1の進め方に迷っている方はぜひ参考にしてください。

また、質の高い1on1ミーティングを運用したいなら、1on1ツールを利用するのもひとつの方法です。以下の記事では目的別におすすめツールをまとめているので、導入を検討している場合はこちらもぜひご覧ください。

パフォーマンスの最大化に役立つ1on1ツール『ミキワメ マネジメント』とは

1on1のパフォーマンスを最大化したいなら、『ミキワメ マネジメント』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

『ミキワメ マネジメント』は、部下一人ひとりの性格や価値観を可視化し、1on1での面談内容や話題を提案してくれるクラウド型ツールです。

性格診断を通じて属人的になりがちなマネジメントを標準化し、組織全体のコミュニケーションの質を高めます。ネクストアクションも自動で提示してくれるため、1on1後のやりっぱなしを防ぎ、継続的な部下支援が可能になります。

部下の性格や価値観を理解し、最適な手法で成長を促そう

部下の成長を促すためには、性格や価値観を正しく理解し、それに合った育成手法を選ぶことが欠かせません。人はそれぞれ異なる動機や考え方を持っているため、画一的な指導では効果が薄くなる可能性があります。

本記事で解説した部下が育つ上司の共通点や育成手法の具体例を参考に、まずは部下の特性や成長速度に合わせて最適なアプローチを取ってみましょう。

部下の性格に応じた育成を支援する『ミキワメ マネジメント』について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の資料もダウンロードしてみてください。

>>ミキワメ マネジメントがもっとよくわかる!の資料をダウンロードする

ランキング1位

ランキング1位

ランキング2位

ランキング2位

ランキング3位

ランキング3位